xn, 12

DIE GARTENKUNST.

203

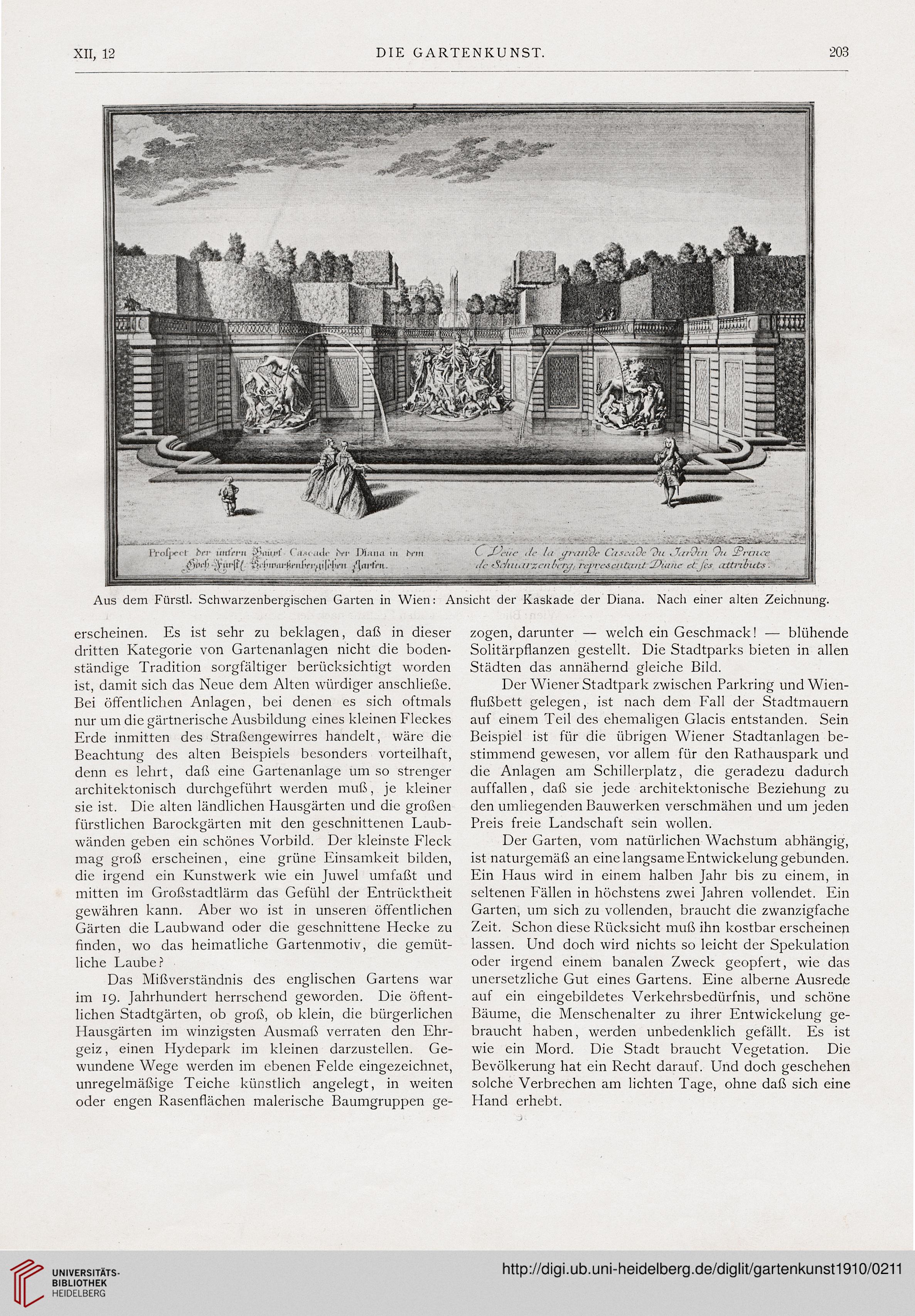

Aus dem Fürstl. Schvvarzenbergischen Garten in Wien: Ansicht der Kaskade der Diana. Nach einer alten Zeichnung.

erscheinen. Es ist sehr zu beklagen, daß in dieser

dritten Kategorie von Gartenanlagen nicht die boden-

ständige Tradition sorgfältiger berücksichtigt worden

ist, damit sich das Neue dem Alten würdiger anschließe.

Bei öffentlichen Anlagen, bei denen es sich oftmals

nur um die gärtnerische Ausbildung eines kleinen Fleckes

Erde inmitten des Straßengewirres handelt, wäre die

Beachtung des alten Beispiels besonders vorteilhaft,

denn es lehrt, daß eine Gartenanlage um so strenger

architektonisch durchgeführt werden muß, je kleiner

sie ist. Die alten ländlichen Hausgärten und die großen

fürstlichen Barockgärten mit den geschnittenen Laub-

wänden geben ein schönes Vorbild. Der kleinste Fleck

mag groß erscheinen, eine grüne Einsamkeit bilden,

die irgend ein Kunstwerk wie ein Juwel umfaßt und

mitten im Großstadtlärm das Gefühl der Entrücktheit

gewähren kann. Aber wo ist in unseren öffentlichen

Gärten die Laubwand oder die geschnittene Hecke zu

finden, wo das heimatliche Gartenmotiv, die gemüt-

liche Laube?

Das Mißverständnis des englischen Gartens war

im 19. Jahrhundert herrschend geworden. Die öffent-

lichen Stadtgärten, ob groß, ob klein, die bürgerlichen

Hausgärten im winzigsten Ausmaß verraten den Ehr-

geiz , einen Hydepark im kleinen darzustellen. Ge-

wundene Wege werden im ebenen Felde eingezeichnet,

unregelmäßige Teiche künstlich angelegt, in weiten

oder engen Rasenflächen malerische Baumgruppen ge-

zogen, darunter — welch ein Geschmack! — blühende

Solitärpflanzen gestellt. Die Stadtparks bieten in allen

Städten das annähernd gleiche Bild.

Der Wiener Stadtpark zwischen Parkring und Wien-

flußbett gelegen, ist nach dem Fall der Stadtmauern

auf einem Teil des ehemaligen Glacis entstanden. Sein

Beispiel ist für die übrigen Wiener Stadtanlagen be-

stimmend gewesen, vor allem für den Rathauspark und

die Anlagen am Schillerplatz, die geradezu dadurch

auffallen , daß sie jede architektonische Beziehung zu

den umliegenden Bauwerken verschmähen und um jeden

Preis freie Landschaft sein wollen.

Der Garten, vom natürlichen Wachstum abhängig,

ist naturgemäß an eine langsame Entwicklung gebunden.

Ein Haus wird in einem halben Jahr bis zu einem, in

seltenen Fällen in höchstens zwei Jahren vollendet. Ein

Garten, um sich zu vollenden, braucht die zwanzigfache

Zeit. Schon diese Rücksicht muß ihn kostbar erscheinen

lassen. Und doch wird nichts so leicht der Spekulation

oder irgend einem banalen Zweck geopfert, wie das

unersetzliche Gut eines Gartens. Eine alberne Ausrede

auf ein eingebildetes Verkehrsbedürfnis, und schöne

Bäume, die Menschenalter zu ihrer Entwicklung ge-

braucht haben, werden unbedenklich gefällt. Es ist

wie ein Mord. Die Stadt braucht Vegetation. Die

Bevölkerung hat ein Recht darauf. Und doch geschehen

solche Verbrechen am lichten Tage, ohne daß sich eine

Hand erhebt.

DIE GARTENKUNST.

203

Aus dem Fürstl. Schvvarzenbergischen Garten in Wien: Ansicht der Kaskade der Diana. Nach einer alten Zeichnung.

erscheinen. Es ist sehr zu beklagen, daß in dieser

dritten Kategorie von Gartenanlagen nicht die boden-

ständige Tradition sorgfältiger berücksichtigt worden

ist, damit sich das Neue dem Alten würdiger anschließe.

Bei öffentlichen Anlagen, bei denen es sich oftmals

nur um die gärtnerische Ausbildung eines kleinen Fleckes

Erde inmitten des Straßengewirres handelt, wäre die

Beachtung des alten Beispiels besonders vorteilhaft,

denn es lehrt, daß eine Gartenanlage um so strenger

architektonisch durchgeführt werden muß, je kleiner

sie ist. Die alten ländlichen Hausgärten und die großen

fürstlichen Barockgärten mit den geschnittenen Laub-

wänden geben ein schönes Vorbild. Der kleinste Fleck

mag groß erscheinen, eine grüne Einsamkeit bilden,

die irgend ein Kunstwerk wie ein Juwel umfaßt und

mitten im Großstadtlärm das Gefühl der Entrücktheit

gewähren kann. Aber wo ist in unseren öffentlichen

Gärten die Laubwand oder die geschnittene Hecke zu

finden, wo das heimatliche Gartenmotiv, die gemüt-

liche Laube?

Das Mißverständnis des englischen Gartens war

im 19. Jahrhundert herrschend geworden. Die öffent-

lichen Stadtgärten, ob groß, ob klein, die bürgerlichen

Hausgärten im winzigsten Ausmaß verraten den Ehr-

geiz , einen Hydepark im kleinen darzustellen. Ge-

wundene Wege werden im ebenen Felde eingezeichnet,

unregelmäßige Teiche künstlich angelegt, in weiten

oder engen Rasenflächen malerische Baumgruppen ge-

zogen, darunter — welch ein Geschmack! — blühende

Solitärpflanzen gestellt. Die Stadtparks bieten in allen

Städten das annähernd gleiche Bild.

Der Wiener Stadtpark zwischen Parkring und Wien-

flußbett gelegen, ist nach dem Fall der Stadtmauern

auf einem Teil des ehemaligen Glacis entstanden. Sein

Beispiel ist für die übrigen Wiener Stadtanlagen be-

stimmend gewesen, vor allem für den Rathauspark und

die Anlagen am Schillerplatz, die geradezu dadurch

auffallen , daß sie jede architektonische Beziehung zu

den umliegenden Bauwerken verschmähen und um jeden

Preis freie Landschaft sein wollen.

Der Garten, vom natürlichen Wachstum abhängig,

ist naturgemäß an eine langsame Entwicklung gebunden.

Ein Haus wird in einem halben Jahr bis zu einem, in

seltenen Fällen in höchstens zwei Jahren vollendet. Ein

Garten, um sich zu vollenden, braucht die zwanzigfache

Zeit. Schon diese Rücksicht muß ihn kostbar erscheinen

lassen. Und doch wird nichts so leicht der Spekulation

oder irgend einem banalen Zweck geopfert, wie das

unersetzliche Gut eines Gartens. Eine alberne Ausrede

auf ein eingebildetes Verkehrsbedürfnis, und schöne

Bäume, die Menschenalter zu ihrer Entwicklung ge-

braucht haben, werden unbedenklich gefällt. Es ist

wie ein Mord. Die Stadt braucht Vegetation. Die

Bevölkerung hat ein Recht darauf. Und doch geschehen

solche Verbrechen am lichten Tage, ohne daß sich eine

Hand erhebt.