letzte der angenommcnen Stimmenzahl das Thema gebracht hat, ist die erfte

Durchführung (Exposition) abgeschlossen und es beginnt

II. der Mittelsatz, gekennzeichnet vor alleni durch dic Modu-

lation in andere Tonartcn, dann durch dic kontrapunktistischcn Künstc, die

Vergrößerung des Themas durch Verlängerung all scincr Notcnwerte, dic

Führung in Gegenbewegung (Umkehrung) u. dgl., die hier ihren Platz zu habcn

pflegcn. Die Verarbcitung geschieht gern dcrgcftalt, daß dio Stimmen, die in

der Exposition dcn Führer hatten, nun den Gefährten übernchmen und um-

gekehrt. Doch hcrrscht in diesem Tcile große Freiheit. Mit der Wiedercin-

lenkung in die Haupttonart ist

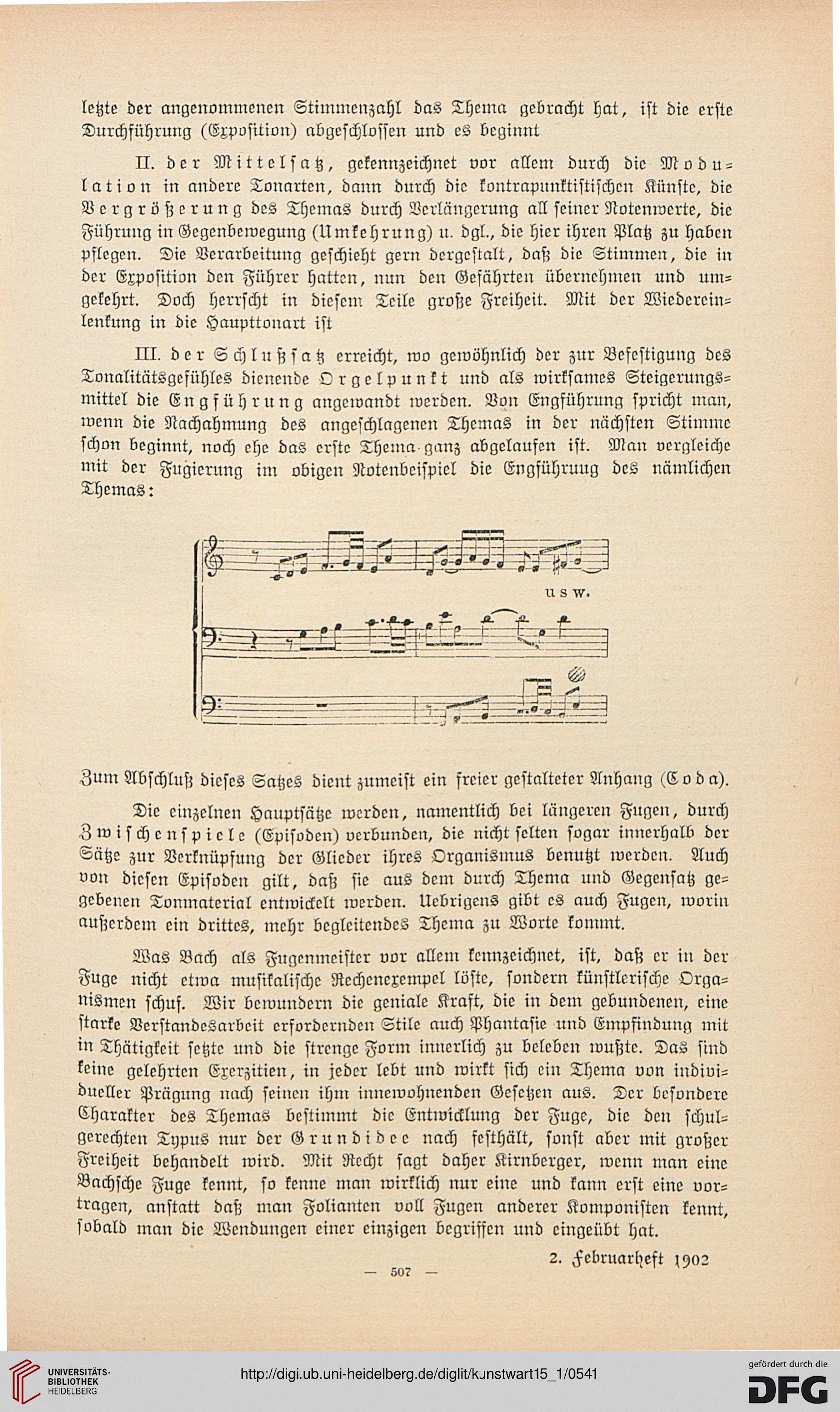

III. dcr Schlußsatz erreicht, wo gewöhnlich der zur Befcstigung des

Tonalitätsgefühles dienende Orgelpunkt und als wirksames Steigerungs-

mittel die Engführung angewandt wcrüen. Von Engführung spricht man,

wcnn die Nachahmung des angeschlagcnen Themas in der nächsten Stimmc

schon beginnt, noch ehe das erstc Thema-ganz abgelaufen ist. Man vcrgleiche

mit der Fugiernng im obigcn Notenbeispicl die Engführuug dcs nämlichcn

Themas:

Zum Abschluß dicses Satzes dient zumeist ein freicr gestaltctcr Anhang (Cod a).

Die cinzelnen Hauptsätze wcrden, namentlich bei lüngorcn Fngen, durch

Zwis chcnspicle (Episoden) verbunden, die nicht selten sogar inncrhalb der

Sätze zur Vcrknüpfung dcr Glicder ihres Organismus benutzt wcrdcn. Auch

von dicscn Episoden gilt, daß sie aus dcm durch Thema und Gegensatz gc-

gebencn Tonmaterial entwickclt werdcn. Ucbrigens gibt cs auch Fugen, worin

außcrdcm cin drittes, mehr bcgleitendes Thema zu Worte kommt.

Was Bach als Fugenmeistcr vor allem kennzcichnet, ist, daß er in üer

Fuge nicht etwa musikalische Rcchencxempcl lüstc, sondern künstlerische Orga-

nismen schuf. Wir bewundern dic genialc Kraft, die in dcm gebundenen, cine

starke Vcrstandesarbcit erforderndcn Stilc auch Phantasie und Empfindung mit

in Thätigkeit setzte und die strenge Form inncrlich zu bclcben wußtc. Das sind

keine gelehrtcn Exerzitien, in jeder lebt und wirkt sich cin Thema von indivi-

dueller Prägung nach seincn ihm innewohnenden Gcsctzen aus. Dcr bcsondere

Charakter des Themas bestimmt dic Entwicklung der Fuge, dic den schul-

gcrechten Tppus nur der Grundidce nach festhält, sonst aber mit großer

Freiheit behandelt wird. Mit Rccht sagt daher Kirnberger, wcnn man cine

Bnchsche Fuge kcnnt, so kenne man wirklich nur eine und kann erst eine vor-

tragen, anstatt daß man Foliantcn voll Fugen anderer Komponisten kennt,

sobald man dic Wcndungen ciner cinzigen bcgriffen und cingeübt hat.

2. Februarheft t!)02

Durchführung (Exposition) abgeschlossen und es beginnt

II. der Mittelsatz, gekennzeichnet vor alleni durch dic Modu-

lation in andere Tonartcn, dann durch dic kontrapunktistischcn Künstc, die

Vergrößerung des Themas durch Verlängerung all scincr Notcnwerte, dic

Führung in Gegenbewegung (Umkehrung) u. dgl., die hier ihren Platz zu habcn

pflegcn. Die Verarbcitung geschieht gern dcrgcftalt, daß dio Stimmen, die in

der Exposition dcn Führer hatten, nun den Gefährten übernchmen und um-

gekehrt. Doch hcrrscht in diesem Tcile große Freiheit. Mit der Wiedercin-

lenkung in die Haupttonart ist

III. dcr Schlußsatz erreicht, wo gewöhnlich der zur Befcstigung des

Tonalitätsgefühles dienende Orgelpunkt und als wirksames Steigerungs-

mittel die Engführung angewandt wcrüen. Von Engführung spricht man,

wcnn die Nachahmung des angeschlagcnen Themas in der nächsten Stimmc

schon beginnt, noch ehe das erstc Thema-ganz abgelaufen ist. Man vcrgleiche

mit der Fugiernng im obigcn Notenbeispicl die Engführuug dcs nämlichcn

Themas:

Zum Abschluß dicses Satzes dient zumeist ein freicr gestaltctcr Anhang (Cod a).

Die cinzelnen Hauptsätze wcrden, namentlich bei lüngorcn Fngen, durch

Zwis chcnspicle (Episoden) verbunden, die nicht selten sogar inncrhalb der

Sätze zur Vcrknüpfung dcr Glicder ihres Organismus benutzt wcrdcn. Auch

von dicscn Episoden gilt, daß sie aus dcm durch Thema und Gegensatz gc-

gebencn Tonmaterial entwickclt werdcn. Ucbrigens gibt cs auch Fugen, worin

außcrdcm cin drittes, mehr bcgleitendes Thema zu Worte kommt.

Was Bach als Fugenmeistcr vor allem kennzcichnet, ist, daß er in üer

Fuge nicht etwa musikalische Rcchencxempcl lüstc, sondern künstlerische Orga-

nismen schuf. Wir bewundern dic genialc Kraft, die in dcm gebundenen, cine

starke Vcrstandesarbcit erforderndcn Stilc auch Phantasie und Empfindung mit

in Thätigkeit setzte und die strenge Form inncrlich zu bclcben wußtc. Das sind

keine gelehrtcn Exerzitien, in jeder lebt und wirkt sich cin Thema von indivi-

dueller Prägung nach seincn ihm innewohnenden Gcsctzen aus. Dcr bcsondere

Charakter des Themas bestimmt dic Entwicklung der Fuge, dic den schul-

gcrechten Tppus nur der Grundidce nach festhält, sonst aber mit großer

Freiheit behandelt wird. Mit Rccht sagt daher Kirnberger, wcnn man cine

Bnchsche Fuge kcnnt, so kenne man wirklich nur eine und kann erst eine vor-

tragen, anstatt daß man Foliantcn voll Fugen anderer Komponisten kennt,

sobald man dic Wcndungen ciner cinzigen bcgriffen und cingeübt hat.

2. Februarheft t!)02