69

1903.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 3

70

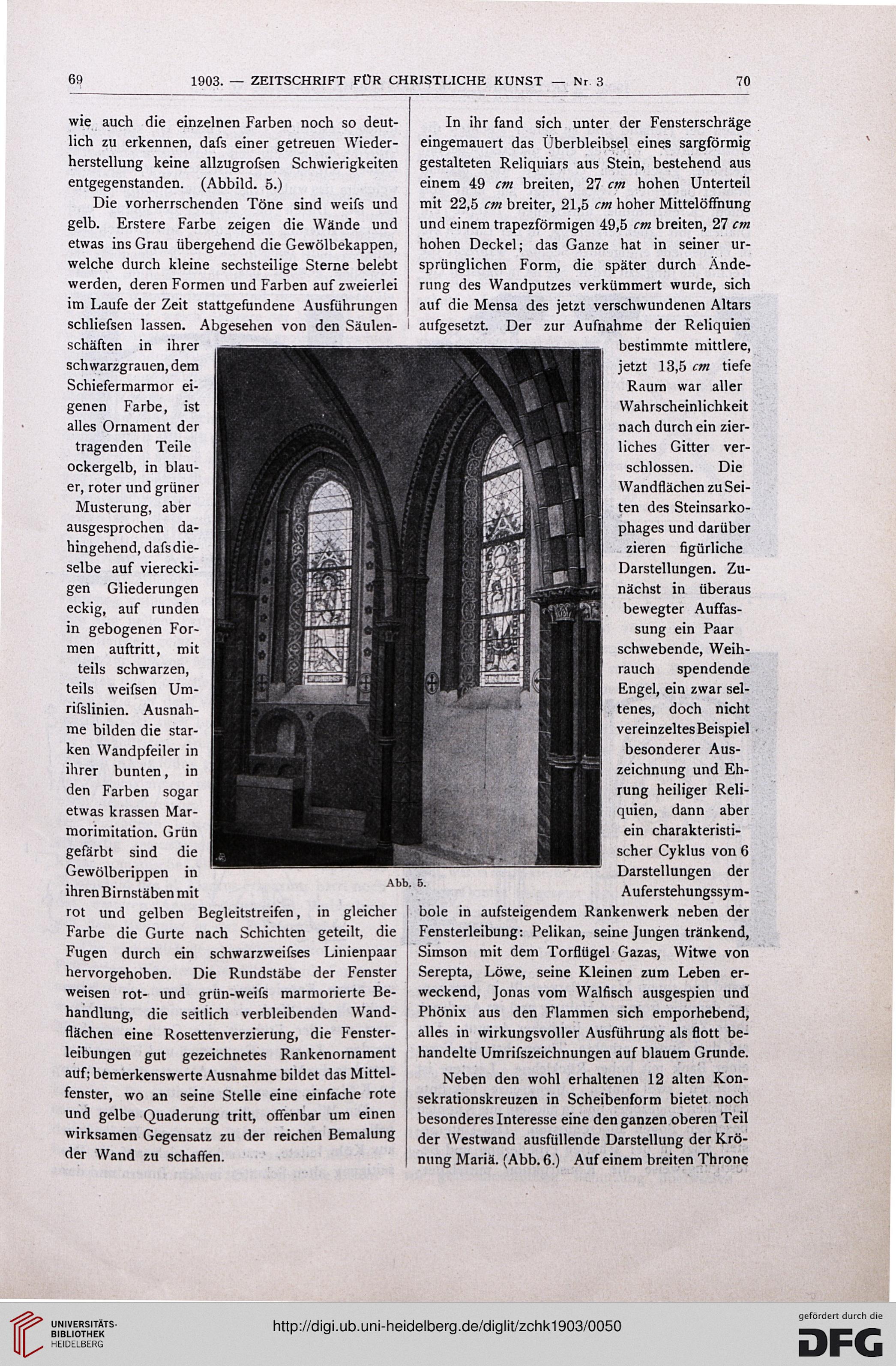

wie auch die einzelnen Farben noch so deut-

lich zu erkennen, dafs einer getreuen Wieder-

herstellung keine allzugrofsen Schwierigkeiten

entgegenstanden. (Abbild. 5.)

Die vorherrschenden Töne sind weifs und

gelb. Erstere Farbe zeigen die Wände und

etwas ins Grau übergehend die Gewölbekappen,

welche durch kleine sechsteilige Sterne belebt

werden, deren Formen und Farben auf zweierlei

im Laufe der Zeit stattgefundene Ausführungen

schliefsen lassen. Abgesehen von den Säulen-

schäften in ihrer

schwarzgrauen, dem

Schiefermarmor ei-

genen Farbe, ist

alles Ornament der

tragenden Teile

ockergelb, in blau-

er, roter und grüner

Musterung, aber

ausgesprochen da-

hingehend, dafs die-

selbe auf vierecki-

gen Gliederungen

eckig, auf runden

in gebogenen For-

men auftritt, mit

teils schwarzen,

teils weifsen Um-

rifslinien. Ausnah-

me bilden die star-

ken Wandpfeiler in

ihrer bunten, in

den Farben sogar

etwas krassen Mar-

morimitation. Grün

gefärbt sind die

Gewölberippen in

ihren Birnstäben mit

rot und gelben Begleitstreifen, in gleicher

Farbe die Gurte nach Schichten geteilt, die

Fugen durch ein schwarzweifses Linienpaar

hervorgehoben. Die Rundstäbe der Fenster

weisen rot- und grün-weifs marmorierte Be-

handlung, die seitlich verbleibenden Wand-

flächen eine Rosettenverzierung, die Fenster-

leibungen gut gezeichnetes Rankenornament

auf; bemerkenswerte Ausnahme bildet das Mittel-

fenster, wo an seine Stelle eine einfache rote

und gelbe Quaderung tritt, offenbar um einen

wirksamen Gegensatz zu der reichen Bemalung

der Wand zu schaffen.

Abb. 5.

In ihr fand sich unter der Fensterschräge

eingemauert das Überbleibsel eines sargförmig

gestalteten Reliquiars aus Stein, bestehend aus

einem 49 cm breiten, 27 cm hohen Unterteil

mit 22,5 cm breiter, 21,5 cm hoher Mittelöffnung

und einem trapezförmigen 49,5 cm breiten, 27 cm

hohen Deckel; das Ganze hat in seiner ur-

sprünglichen Form, die später durch Ände-

rung des Wandputzes verkümmert wurde, sich

auf die Mensa des jetzt verschwundenen Altars

aufgesetzt. Der zur Aufnahme der Reliquien

bestimmte mittlere,

jetzt 13,5 cm tiefe

Raum war aller

Wahrscheinlichkeit

nach durch ein zier-

liches Gitter ver-

schlossen. Die

Wandflächen zu Sei-

ten des Steinsarko-

phages und darüber

zieren figürliche

Darstellungen. Zu-

nächst in überaus

bewegter Auffas-

sung ein Paar

schwebende, Weih-

rauch spendende

Engel, ein zwar sel-

tenes, doch nicht

vereinzeltes Beispiel

besonderer Aus-

zeichnung und Eh-

rung heiliger Reli-

quien, dann aber

ein charakteristi-

scher Cyklus von 6

Darstellungen der

Auferstehungssym-

bole in aufsteigendem Rankenwerk neben der

Fensterleibung: Pelikan, seine Jungen tränkend,

Simson mit dem Torflügel Gazas, Witwe von

Serepta, Löwe, seine Kleinen zum Leben er-

weckend, Jonas vom Walfisch ausgespien und

Phönix aus den Flammen sich emporhebend,

alles in wirkungsvoller Ausführung als flott be-

handelte Umrifszeichnungen auf blauem Grunde.

Neben den wohl erhaltenen 12 alten Kon-

sekrationskreuzen in Scheibenform bietet noch

besonderes Interesse eine den ganzen oberen Teil

der Westwand ausfüllende Darstellung der Krö-

nung Maria. (Abb. 6.) Auf einem breiten Throne

1903.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 3

70

wie auch die einzelnen Farben noch so deut-

lich zu erkennen, dafs einer getreuen Wieder-

herstellung keine allzugrofsen Schwierigkeiten

entgegenstanden. (Abbild. 5.)

Die vorherrschenden Töne sind weifs und

gelb. Erstere Farbe zeigen die Wände und

etwas ins Grau übergehend die Gewölbekappen,

welche durch kleine sechsteilige Sterne belebt

werden, deren Formen und Farben auf zweierlei

im Laufe der Zeit stattgefundene Ausführungen

schliefsen lassen. Abgesehen von den Säulen-

schäften in ihrer

schwarzgrauen, dem

Schiefermarmor ei-

genen Farbe, ist

alles Ornament der

tragenden Teile

ockergelb, in blau-

er, roter und grüner

Musterung, aber

ausgesprochen da-

hingehend, dafs die-

selbe auf vierecki-

gen Gliederungen

eckig, auf runden

in gebogenen For-

men auftritt, mit

teils schwarzen,

teils weifsen Um-

rifslinien. Ausnah-

me bilden die star-

ken Wandpfeiler in

ihrer bunten, in

den Farben sogar

etwas krassen Mar-

morimitation. Grün

gefärbt sind die

Gewölberippen in

ihren Birnstäben mit

rot und gelben Begleitstreifen, in gleicher

Farbe die Gurte nach Schichten geteilt, die

Fugen durch ein schwarzweifses Linienpaar

hervorgehoben. Die Rundstäbe der Fenster

weisen rot- und grün-weifs marmorierte Be-

handlung, die seitlich verbleibenden Wand-

flächen eine Rosettenverzierung, die Fenster-

leibungen gut gezeichnetes Rankenornament

auf; bemerkenswerte Ausnahme bildet das Mittel-

fenster, wo an seine Stelle eine einfache rote

und gelbe Quaderung tritt, offenbar um einen

wirksamen Gegensatz zu der reichen Bemalung

der Wand zu schaffen.

Abb. 5.

In ihr fand sich unter der Fensterschräge

eingemauert das Überbleibsel eines sargförmig

gestalteten Reliquiars aus Stein, bestehend aus

einem 49 cm breiten, 27 cm hohen Unterteil

mit 22,5 cm breiter, 21,5 cm hoher Mittelöffnung

und einem trapezförmigen 49,5 cm breiten, 27 cm

hohen Deckel; das Ganze hat in seiner ur-

sprünglichen Form, die später durch Ände-

rung des Wandputzes verkümmert wurde, sich

auf die Mensa des jetzt verschwundenen Altars

aufgesetzt. Der zur Aufnahme der Reliquien

bestimmte mittlere,

jetzt 13,5 cm tiefe

Raum war aller

Wahrscheinlichkeit

nach durch ein zier-

liches Gitter ver-

schlossen. Die

Wandflächen zu Sei-

ten des Steinsarko-

phages und darüber

zieren figürliche

Darstellungen. Zu-

nächst in überaus

bewegter Auffas-

sung ein Paar

schwebende, Weih-

rauch spendende

Engel, ein zwar sel-

tenes, doch nicht

vereinzeltes Beispiel

besonderer Aus-

zeichnung und Eh-

rung heiliger Reli-

quien, dann aber

ein charakteristi-

scher Cyklus von 6

Darstellungen der

Auferstehungssym-

bole in aufsteigendem Rankenwerk neben der

Fensterleibung: Pelikan, seine Jungen tränkend,

Simson mit dem Torflügel Gazas, Witwe von

Serepta, Löwe, seine Kleinen zum Leben er-

weckend, Jonas vom Walfisch ausgespien und

Phönix aus den Flammen sich emporhebend,

alles in wirkungsvoller Ausführung als flott be-

handelte Umrifszeichnungen auf blauem Grunde.

Neben den wohl erhaltenen 12 alten Kon-

sekrationskreuzen in Scheibenform bietet noch

besonderes Interesse eine den ganzen oberen Teil

der Westwand ausfüllende Darstellung der Krö-

nung Maria. (Abb. 6.) Auf einem breiten Throne