Seite 98.

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

1911, 9.

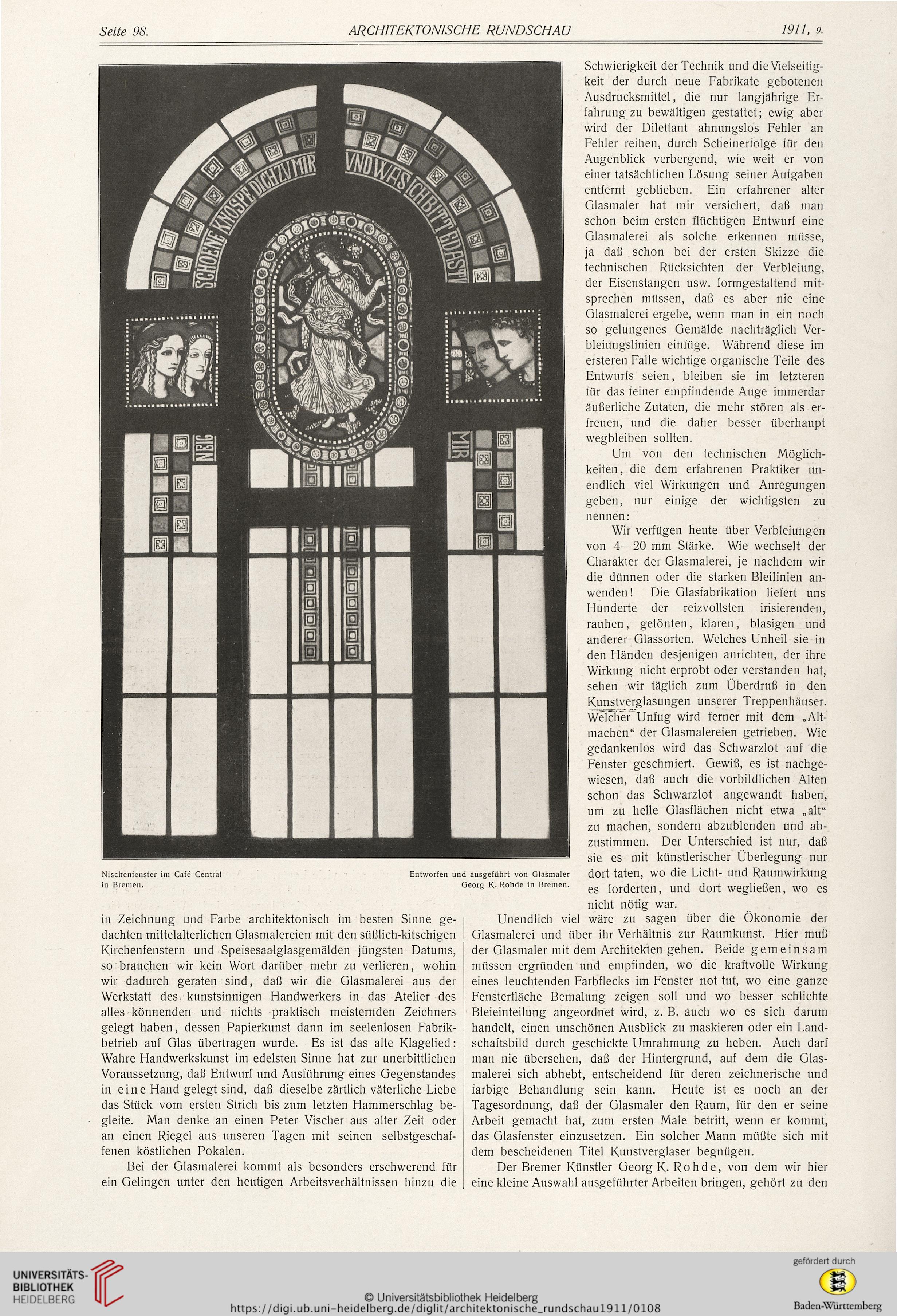

Nischenfenster im Cafe Central Entworfen und ausgeführt von Glasmaler

in Bremen. Georg K. Rohde in Bremen.

Schwierigkeit der Technik und die Vielseitig-

keit der durch neue Fabrikate gebotenen

Ausdrucksmittel, die nur langjährige Er-

fahrung zu bewältigen gestattet; ewig aber

wird der Dilettant ahnungslos Fehler an

Fehler reihen, durch Scheinerfolge für den

Augenblick verbergend, wie weit er von

einer tatsächlichen Lösung seiner Aufgaben

entfernt geblieben. Ein erfahrener alter

Glasmaler hat mir versichert, daß man

schon beim ersten flüchtigen Entwurf eine

Glasmalerei als solche erkennen müsse,

ja daß schon bei der ersten Skizze die

technischen Rücksichten der Verbleiung,

der Eisenstangen usw. formgestaltend mit-

sprechen müssen, daß es aber nie eine

Glasmalerei ergebe, wenn man in ein noch

so gelungenes Gemälde nachträglich Ver-

bleiungslinien einfüge. Während diese im

ersteren Falle wichtige organische Teile des

Entwurfs seien, bleiben sie im letzteren

für das feiner empfindende Auge immerdar

äußerliche Zutaten, die mehr stören als er-

freuen, und die daher besser überhaupt

wegbleiben sollten.

Um von den technischen Möglich-

keiten, die dem erfahrenen Praktiker un-

endlich viel Wirkungen und Anregungen

geben, nur einige der wichtigsten zu

nennen:

Wir verfügen heute über Verbleiungen

von 4—20 mm Stärke. Wie wechselt der

Charakter der Glasmalerei, je nachdem wir

die dünnen oder die starken Bleilinien an-

wenden! Die Glasfabrikation liefert uns

Hunderte der reizvollsten irisierenden,

rauhen, getönten, klaren, blasigen und

anderer Glassorten. Welches Unheil sie in

den Händen desjenigen anrichten, der ihre

Wirkung nicht erprobt oder verstanden hat,

sehen wir täglich zum Überdruß in den

Kunstverglasungen unserer Treppenhäuser.

Welcher Unfug wird ferner mit dem „Alt-

machen“ der Glasmalereien getrieben. Wie

gedankenlos wird das Schwarzlot auf die

Fenster geschmiert. Gewiß, es ist nachge-

wiesen, daß auch die vorbildlichen Alten

schon das Schwarzlot angewandt haben,

um zu helle Glasflächen nicht etwa „alt“

zu machen, sondern abzublenden und ab-

zustimmen. Der Unterschied ist nur, daß

sie es mit künstlerischer Überlegung nur

dort taten, wo die Licht- und Raumwirkung

es forderten, und dort wegließen, wo es

in Zeichnung und Farbe architektonisch im besten Sinne ge-

dachten mittelalterlichen Glasmalereien mit den süßlich-kitschigen

Kirchenfenstern und Speisesaalglasgemälden jüngsten Datums,

so brauchen wir kein Wort darüber mehr zu verlieren, wohin

wir dadurch geraten sind, daß wir die Glasmalerei aus der

Werkstatt des kunstsinnigen Handwerkers in das Atelier des

alles könnenden und nichts praktisch meisternden Zeichners

gelegt haben, dessen Papierkunst dann im seelenlosen Fabrik-

betrieb auf Glas übertragen wurde. Es ist das alte Klagelied:

Wahre Handwerkskunst im edelsten Sinne hat zur unerbittlichen

Voraussetzung, daß Entwurf und Ausführung eines Gegenstandes

in eine Hand gelegt sind, daß dieselbe zärtlich väterliche Liebe

das Stück vom ersten Strich bis zum letzten Hammerschlag be-

gleite. Man denke an einen Peter Vischer aus alter Zeit oder

an einen Riegel aus unseren Tagen mit seinen selbstgeschaf-

fenen köstlichen Pokalen.

Bei der Glasmalerei kommt als besonders erschwerend für

ein Gelingen unter den heutigen Arbeitsverhältnissen hinzu die

nicht nötig war.

Unendlich viel wäre zu sagen über die Ökonomie der

Glasmalerei und über ihr Verhältnis zur Raumkunst. Hier muß

der Glasmaler mit dem Architekten gehen. Beide gemeinsam

müssen ergründen und empfinden, wo die kraftvolle Wirkung

eines leuchtenden Farbflecks im Fenster not tut, wo eine ganze

Fensterfläche Bemalung zeigen soll und wo besser schlichte

Bleieinteilung angeordnet wird, z. B. auch wo es sich darum

handelt, einen unschönen Ausblick zu maskieren oder ein Land-

schaftsbild durch geschickte Umrahmung zu heben. Auch darf

man nie übersehen, daß der Hintergrund, auf dem die Glas-

malerei sich abhebt, entscheidend für deren zeichnerische und

farbige Behandlung sein kann. Heute ist es noch an der

Tagesordnung, daß der Glasmaler den Raum, für den er seine

Arbeit gemacht hat, zum ersten Male betritt, wenn er kommt,

das Glasfenster einzusetzen. Ein solcher Mann müßte sich mit

dem bescheidenen Titel Kunstverglaser begnügen.

Der Bremer Künstler Georg K. Rohde, von dem wir hier

eine kleine Auswahl ausgeführter Arbeiten bringen, gehört zu den

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

1911, 9.

Nischenfenster im Cafe Central Entworfen und ausgeführt von Glasmaler

in Bremen. Georg K. Rohde in Bremen.

Schwierigkeit der Technik und die Vielseitig-

keit der durch neue Fabrikate gebotenen

Ausdrucksmittel, die nur langjährige Er-

fahrung zu bewältigen gestattet; ewig aber

wird der Dilettant ahnungslos Fehler an

Fehler reihen, durch Scheinerfolge für den

Augenblick verbergend, wie weit er von

einer tatsächlichen Lösung seiner Aufgaben

entfernt geblieben. Ein erfahrener alter

Glasmaler hat mir versichert, daß man

schon beim ersten flüchtigen Entwurf eine

Glasmalerei als solche erkennen müsse,

ja daß schon bei der ersten Skizze die

technischen Rücksichten der Verbleiung,

der Eisenstangen usw. formgestaltend mit-

sprechen müssen, daß es aber nie eine

Glasmalerei ergebe, wenn man in ein noch

so gelungenes Gemälde nachträglich Ver-

bleiungslinien einfüge. Während diese im

ersteren Falle wichtige organische Teile des

Entwurfs seien, bleiben sie im letzteren

für das feiner empfindende Auge immerdar

äußerliche Zutaten, die mehr stören als er-

freuen, und die daher besser überhaupt

wegbleiben sollten.

Um von den technischen Möglich-

keiten, die dem erfahrenen Praktiker un-

endlich viel Wirkungen und Anregungen

geben, nur einige der wichtigsten zu

nennen:

Wir verfügen heute über Verbleiungen

von 4—20 mm Stärke. Wie wechselt der

Charakter der Glasmalerei, je nachdem wir

die dünnen oder die starken Bleilinien an-

wenden! Die Glasfabrikation liefert uns

Hunderte der reizvollsten irisierenden,

rauhen, getönten, klaren, blasigen und

anderer Glassorten. Welches Unheil sie in

den Händen desjenigen anrichten, der ihre

Wirkung nicht erprobt oder verstanden hat,

sehen wir täglich zum Überdruß in den

Kunstverglasungen unserer Treppenhäuser.

Welcher Unfug wird ferner mit dem „Alt-

machen“ der Glasmalereien getrieben. Wie

gedankenlos wird das Schwarzlot auf die

Fenster geschmiert. Gewiß, es ist nachge-

wiesen, daß auch die vorbildlichen Alten

schon das Schwarzlot angewandt haben,

um zu helle Glasflächen nicht etwa „alt“

zu machen, sondern abzublenden und ab-

zustimmen. Der Unterschied ist nur, daß

sie es mit künstlerischer Überlegung nur

dort taten, wo die Licht- und Raumwirkung

es forderten, und dort wegließen, wo es

in Zeichnung und Farbe architektonisch im besten Sinne ge-

dachten mittelalterlichen Glasmalereien mit den süßlich-kitschigen

Kirchenfenstern und Speisesaalglasgemälden jüngsten Datums,

so brauchen wir kein Wort darüber mehr zu verlieren, wohin

wir dadurch geraten sind, daß wir die Glasmalerei aus der

Werkstatt des kunstsinnigen Handwerkers in das Atelier des

alles könnenden und nichts praktisch meisternden Zeichners

gelegt haben, dessen Papierkunst dann im seelenlosen Fabrik-

betrieb auf Glas übertragen wurde. Es ist das alte Klagelied:

Wahre Handwerkskunst im edelsten Sinne hat zur unerbittlichen

Voraussetzung, daß Entwurf und Ausführung eines Gegenstandes

in eine Hand gelegt sind, daß dieselbe zärtlich väterliche Liebe

das Stück vom ersten Strich bis zum letzten Hammerschlag be-

gleite. Man denke an einen Peter Vischer aus alter Zeit oder

an einen Riegel aus unseren Tagen mit seinen selbstgeschaf-

fenen köstlichen Pokalen.

Bei der Glasmalerei kommt als besonders erschwerend für

ein Gelingen unter den heutigen Arbeitsverhältnissen hinzu die

nicht nötig war.

Unendlich viel wäre zu sagen über die Ökonomie der

Glasmalerei und über ihr Verhältnis zur Raumkunst. Hier muß

der Glasmaler mit dem Architekten gehen. Beide gemeinsam

müssen ergründen und empfinden, wo die kraftvolle Wirkung

eines leuchtenden Farbflecks im Fenster not tut, wo eine ganze

Fensterfläche Bemalung zeigen soll und wo besser schlichte

Bleieinteilung angeordnet wird, z. B. auch wo es sich darum

handelt, einen unschönen Ausblick zu maskieren oder ein Land-

schaftsbild durch geschickte Umrahmung zu heben. Auch darf

man nie übersehen, daß der Hintergrund, auf dem die Glas-

malerei sich abhebt, entscheidend für deren zeichnerische und

farbige Behandlung sein kann. Heute ist es noch an der

Tagesordnung, daß der Glasmaler den Raum, für den er seine

Arbeit gemacht hat, zum ersten Male betritt, wenn er kommt,

das Glasfenster einzusetzen. Ein solcher Mann müßte sich mit

dem bescheidenen Titel Kunstverglaser begnügen.

Der Bremer Künstler Georg K. Rohde, von dem wir hier

eine kleine Auswahl ausgeführter Arbeiten bringen, gehört zu den