26

L’ART.

dans leur ensemble, peu dignes d’un aussi grand nom.

Il convient d’ajouter que les écrits de Voltaire, en vers et

en prose, contiennent nombre de passages singulièrement

scabreux; des hardiesses exagérées, des violences de lan-

gage, des indécences empêchent souvent de mettre entre

les mains des adolescents des livres où ils pourraient d’ail-

leurs trouver des modèles d’excellent style. — Avec le

Voltaire de M. Lhomme, tous ces inconvénients sont

évités. On peut sans crainte laisser un tel volume entrer

librement dans les maisons d’éducation ; il peut, sans nul

péril, être placé sous les yeux des enfants et des femmes ;

il ne scandalisera personne-, ne troublera aucune cons-

cience, pas même les plus timides, et, si l’on ose employer

ce terme, les plus pudiques. Et cependant M. F. Lhomme

n’a nullement affaibli,

amoindri, émoussé, le grand

écrivain qu’il se proposait

de faire connaître. C’est

bien Voltaire tout entier

que l’on rencontrera en ce

volume. Le voilà, à la vérité

exempt des défauts qui ont

trop souvent altéré son ta-

lent et compromis sa cause,

mais avec tous ses grands et

merveilleux talents* avec

son art merveilleux de pro-

sateur, — tour à tour épis-

tolaire, conteur, philoso-

phe, historien, — et ses

dons exquis de poète admi-

rablement souple et fécond.

Le Voltaire fut un très

grand succès. De tous côtés

on s’intéressait à l’oeuvre

entreprise, et l’on témoi-

gnait une extrême impa-

tience de voir paraître le

second volume de la série.

M. Lhomme vient de donner

ce second volume. Il est

consacré aux Chefs-d’œuvre

de la Chaire. Nous félici-

tons vivement M. Lhomnie

d’avoir prouvé, par la suc-

cession de ces deux livres,

d’ordre si différent, l’éclec-

tisme de son goût. Franchir

d’un seul trait le vaste espace

qui sépare Voltaire des maî-

tres de la chaire, c’était

aussi, dans un autre sens,

faire concevoir toute la richesse de notre littérature. La

pensée française, en effet, a embrassé toute la gamme, tout

le clavier ; elle a, avec la même virtuosité, fait vibrer toutes

les notes, fait résonner toutes les cordes. Ironique, inci-

sive, leste, sobre et légère avec Voltaire, la prose française,

avec nos grands écrivains sacrés, est imposante et majes-

tueuse, pompeuse, nombreuse, incomparable par la gra-

vité de son accent, l’ampleur et la sonorité de son rythme ;

elle se rehausse et s’enrichit du plus rare éclat oratoire.

Profondément versé dans les lettres françaises,

M. Lhomme a su extraire, de nos orateurs sacrés, les mor-

ceaux les plus accomplis et les plus irréprochables. Comme

il fallait s’y attendre, il accorde une place considérable à

Bossuet. L’auteur des Sermons et des Oraisons funèbres

est, à coup sûr, l’un des rois de notre littérature. 11 est, en

même temps, selon la parole de La Bruyère, dans son dis-

cours de réception à l’Académie française, une sorte de

Père de l’Eglise. Un des lettrés les meilleurs de ce temps-ci

soutenait récemment que les illustres poètes étrangers, si

admirés aujourd’hui, les Dante et les Shakespeare, n’ônt

rien de plus sublime que ce grand évêque, à la parole puis-

sante et colorée, qui sut mettre en ses discours un carac-

tère de perfection classique.

Bourdaloue vient ensuite. Voltaire, en son admirable

Siècle de Louis XIV, déclare qu’il est le premier qui ait

parlé « dans le grand goût ». Tous sont d’accord pour

apprécier la pureté de sa langue, la justesse exquise de

son vocabulaire, la souplesse de sa dialectique, la lumi-

neuse aisance de ses discussions, la délicatesse de ses ana-

lyses morales.

Grâce au choix heureux

de M. Lhomme, on en aura

une idée très suffisante. Il

en faut dire autant de l’ar-

chevêque-duc de Cambrai,

de ce merveilleux Fénelon,

en qui brillèrent des dons

si extraordinaires et si va-

riés. Conteur délicieux, cri-

tique d’une rare finesse,

moraliste pénétrant, l’auteur

du Traité de l’Éducation

des filles est aussi l’auteur

du Sermon pour le sacre

de l’Électeur de Cologne;

l’écrivain consommé fut

aussi le plus onctueux des

prédicateurs. Une haute et

pure raison brillait en lui,

en dépit de ses aspirations

vers le mysticisme ; il faut

remercier M. Lhomme d’a-

voir si bien dégagé, dans

l’ensemble immense de son

œuvre, cette physionomie

de grand orateur chrétien,

en qui revivaient les dons

et les mérites des grands

hommes de la primitive

Eglise, l’abondance aisée

des Grégoire et des Basile,

ainsi que l’imagination des

Augustin et des Jérôme.

Fléchier a été, de la part

de M. Lhomme, l’objet

d’un travail aussi soigné.

C’est une figure oratoire et

littéraire que l’on aurait le

plus grand tort de négliger. Nous regrettons, pour notre

part, que l’on ne lise plus guère son Histoire, si bien

composée et d’un si beau style, de Théodose le Grand.

M. Lhomme s’est occupé encore, avec autant de succès

et de bonheur, de Massillon, de Mascaron, puis, passant à

des temps plus modernes, il a fait une part à l’abbé Maury.

Ce personnage si intéressant, qu’on peut étudier en détail

dans les Mémoires de la duchesse d’Abrantès, ce politique

ingénieux et subtil, ce mondain accompli, fut aussi un

orateur plein de puissance et de goût, qui a laissé quelques

modèles dans l’art, si compliqué, de la parole.

M. Lhomme nous donne enfin des morceaux de Frays-

sinous et de Lacordaire, qui n’aimait pas Kant ni Gœthe,

et qui les appelle même de « mauvais génies, dignes des

plus honteux châtiments », mais qui fut un orateur de

premier ordre, et qui exerça sur les âmes une influence

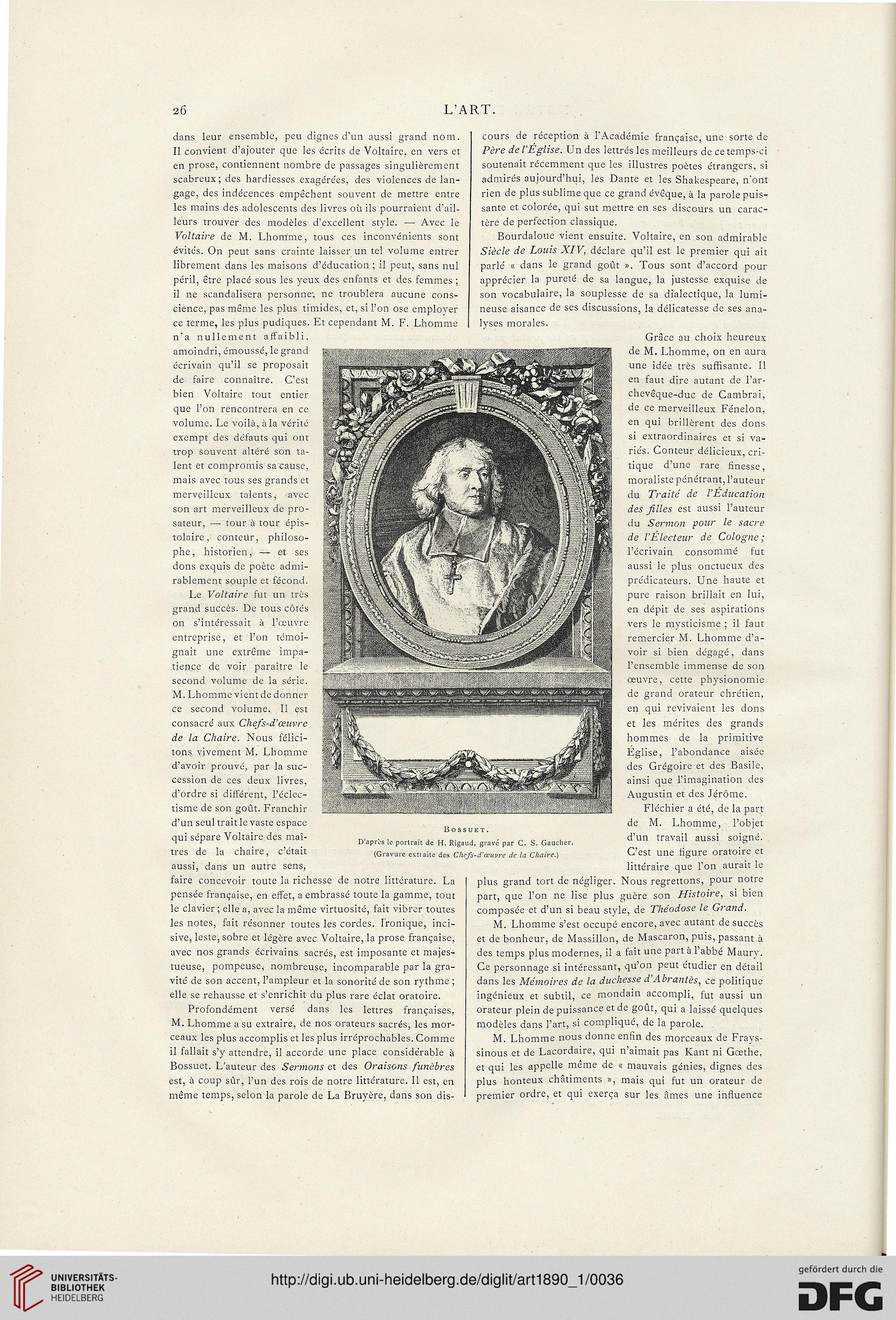

Bossuet.

D’après le portrait de H. Rigaud, gravé par C. S. Gaucher.

(Gravure extiaite des Chefs-d’œuvre de la Chaire.)

L’ART.

dans leur ensemble, peu dignes d’un aussi grand nom.

Il convient d’ajouter que les écrits de Voltaire, en vers et

en prose, contiennent nombre de passages singulièrement

scabreux; des hardiesses exagérées, des violences de lan-

gage, des indécences empêchent souvent de mettre entre

les mains des adolescents des livres où ils pourraient d’ail-

leurs trouver des modèles d’excellent style. — Avec le

Voltaire de M. Lhomme, tous ces inconvénients sont

évités. On peut sans crainte laisser un tel volume entrer

librement dans les maisons d’éducation ; il peut, sans nul

péril, être placé sous les yeux des enfants et des femmes ;

il ne scandalisera personne-, ne troublera aucune cons-

cience, pas même les plus timides, et, si l’on ose employer

ce terme, les plus pudiques. Et cependant M. F. Lhomme

n’a nullement affaibli,

amoindri, émoussé, le grand

écrivain qu’il se proposait

de faire connaître. C’est

bien Voltaire tout entier

que l’on rencontrera en ce

volume. Le voilà, à la vérité

exempt des défauts qui ont

trop souvent altéré son ta-

lent et compromis sa cause,

mais avec tous ses grands et

merveilleux talents* avec

son art merveilleux de pro-

sateur, — tour à tour épis-

tolaire, conteur, philoso-

phe, historien, — et ses

dons exquis de poète admi-

rablement souple et fécond.

Le Voltaire fut un très

grand succès. De tous côtés

on s’intéressait à l’oeuvre

entreprise, et l’on témoi-

gnait une extrême impa-

tience de voir paraître le

second volume de la série.

M. Lhomme vient de donner

ce second volume. Il est

consacré aux Chefs-d’œuvre

de la Chaire. Nous félici-

tons vivement M. Lhomnie

d’avoir prouvé, par la suc-

cession de ces deux livres,

d’ordre si différent, l’éclec-

tisme de son goût. Franchir

d’un seul trait le vaste espace

qui sépare Voltaire des maî-

tres de la chaire, c’était

aussi, dans un autre sens,

faire concevoir toute la richesse de notre littérature. La

pensée française, en effet, a embrassé toute la gamme, tout

le clavier ; elle a, avec la même virtuosité, fait vibrer toutes

les notes, fait résonner toutes les cordes. Ironique, inci-

sive, leste, sobre et légère avec Voltaire, la prose française,

avec nos grands écrivains sacrés, est imposante et majes-

tueuse, pompeuse, nombreuse, incomparable par la gra-

vité de son accent, l’ampleur et la sonorité de son rythme ;

elle se rehausse et s’enrichit du plus rare éclat oratoire.

Profondément versé dans les lettres françaises,

M. Lhomme a su extraire, de nos orateurs sacrés, les mor-

ceaux les plus accomplis et les plus irréprochables. Comme

il fallait s’y attendre, il accorde une place considérable à

Bossuet. L’auteur des Sermons et des Oraisons funèbres

est, à coup sûr, l’un des rois de notre littérature. 11 est, en

même temps, selon la parole de La Bruyère, dans son dis-

cours de réception à l’Académie française, une sorte de

Père de l’Eglise. Un des lettrés les meilleurs de ce temps-ci

soutenait récemment que les illustres poètes étrangers, si

admirés aujourd’hui, les Dante et les Shakespeare, n’ônt

rien de plus sublime que ce grand évêque, à la parole puis-

sante et colorée, qui sut mettre en ses discours un carac-

tère de perfection classique.

Bourdaloue vient ensuite. Voltaire, en son admirable

Siècle de Louis XIV, déclare qu’il est le premier qui ait

parlé « dans le grand goût ». Tous sont d’accord pour

apprécier la pureté de sa langue, la justesse exquise de

son vocabulaire, la souplesse de sa dialectique, la lumi-

neuse aisance de ses discussions, la délicatesse de ses ana-

lyses morales.

Grâce au choix heureux

de M. Lhomme, on en aura

une idée très suffisante. Il

en faut dire autant de l’ar-

chevêque-duc de Cambrai,

de ce merveilleux Fénelon,

en qui brillèrent des dons

si extraordinaires et si va-

riés. Conteur délicieux, cri-

tique d’une rare finesse,

moraliste pénétrant, l’auteur

du Traité de l’Éducation

des filles est aussi l’auteur

du Sermon pour le sacre

de l’Électeur de Cologne;

l’écrivain consommé fut

aussi le plus onctueux des

prédicateurs. Une haute et

pure raison brillait en lui,

en dépit de ses aspirations

vers le mysticisme ; il faut

remercier M. Lhomme d’a-

voir si bien dégagé, dans

l’ensemble immense de son

œuvre, cette physionomie

de grand orateur chrétien,

en qui revivaient les dons

et les mérites des grands

hommes de la primitive

Eglise, l’abondance aisée

des Grégoire et des Basile,

ainsi que l’imagination des

Augustin et des Jérôme.

Fléchier a été, de la part

de M. Lhomme, l’objet

d’un travail aussi soigné.

C’est une figure oratoire et

littéraire que l’on aurait le

plus grand tort de négliger. Nous regrettons, pour notre

part, que l’on ne lise plus guère son Histoire, si bien

composée et d’un si beau style, de Théodose le Grand.

M. Lhomme s’est occupé encore, avec autant de succès

et de bonheur, de Massillon, de Mascaron, puis, passant à

des temps plus modernes, il a fait une part à l’abbé Maury.

Ce personnage si intéressant, qu’on peut étudier en détail

dans les Mémoires de la duchesse d’Abrantès, ce politique

ingénieux et subtil, ce mondain accompli, fut aussi un

orateur plein de puissance et de goût, qui a laissé quelques

modèles dans l’art, si compliqué, de la parole.

M. Lhomme nous donne enfin des morceaux de Frays-

sinous et de Lacordaire, qui n’aimait pas Kant ni Gœthe,

et qui les appelle même de « mauvais génies, dignes des

plus honteux châtiments », mais qui fut un orateur de

premier ordre, et qui exerça sur les âmes une influence

Bossuet.

D’après le portrait de H. Rigaud, gravé par C. S. Gaucher.

(Gravure extiaite des Chefs-d’œuvre de la Chaire.)