36

L’ART.

depuis le plus grand jusqu’au plus petit, se tiennent étroi-

tement, et n’est-ce pas pour avoir creusé un fossé profond

entre l’art et l’industrie que nous souffrons depuis long- I

temps, et surtout aujourd’hui que l’amour de tout ce qui

est vieux est entré dans les moeurs et nous fait mieux

comprendre ce que nous avons perdu? Renouera-t-on la

chaîne si malencontreusement interrompue? Il faut l’espé-

rer, mais qui peut répondre de l’avenir? et, si l'on n’y

veille pas, l’industrie, chaque jour plus forte, ne risque-

t-elle pas d’abaisser l’art jusqu’à son niveau plutôt que de

s’élever jusqu’à lui? Une chose laide est presque toujours

inutile; principe qui peut sembler paradoxal, mais qui

contient une forte dose de vérité.

« Étudier les modèles que nous a laissés le passé pour

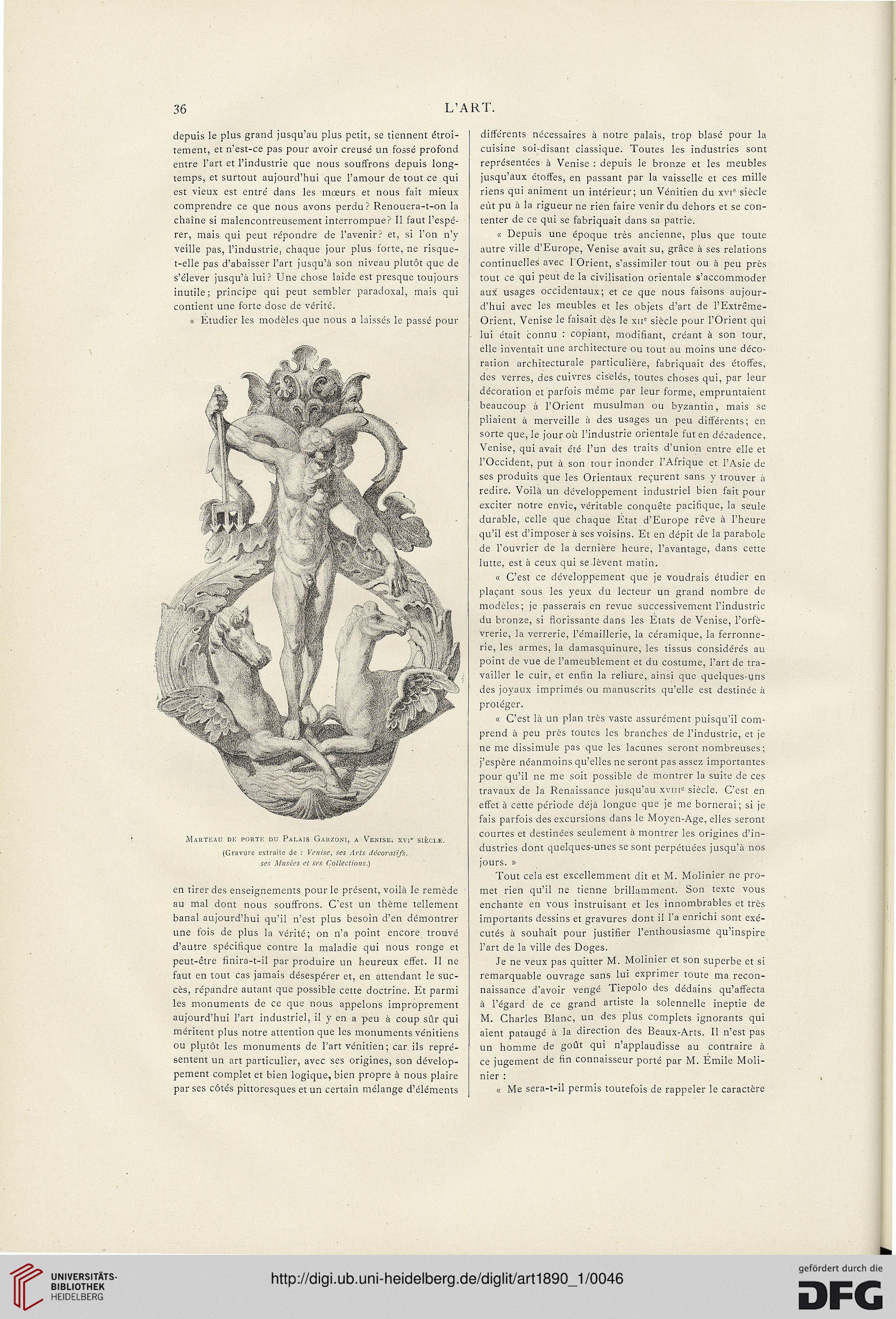

Marteau de porte du Palais Garzoni, a Venise» xvi° siècle.

(Gravure extraite de : Venise, ses Arts décoratifs,

ses Musées et ses Collections.)

en tirer des enseignements pour le présent, voilà le remède

au mal dont nous souffrons. C’est un thème tellement

banal aujourd’hui qu’il n’est plus besoin d’en démontrer

une fois de plus la vérité; on n’a point encore trouvé

d’autre spécifique contre la maladie qui nous ronge et

peut-être finira-t-il par produire un heureux effet. Il ne

faut en tout cas jamais désespérer et, en attendant le suc-

cès, répandre autant que possible cette doctrine. Et parmi

les monuments de ce que nous appelons improprement

aujourd’hui l’art industriel, il y en a peu à coup sûr qui

méritent plus notre attention que les monuments vénitiens

ou plutôt les monuments de l’art vénitien ; car ils repré-

sentent un art particulier, avec ses origines, son dévelop-

pement complet et bien logique, bien propre à nous plaire

par ses côtés pittoresques et un certain mélange d’éléments

différents nécessaires à notre palais, trop blasé pour la

cuisine soi-disant classique. Toutes les industries sont

représentées à Venise : depuis le bronze et les meubles

jusqu’aux étoffes, en passant par la vaisselle et ces mille

riens qui animent un intérieur; un Vénitien du xvie siècle

eût pu à la rigueur ne rien faire venir du dehors et se con-

tenter de ce qui se fabriquait dans sa patrie.

« Depuis une époque très ancienne, plus que toute

autre ville d’Europe, Venise avait su, grâce à ses relations

continuelles avec l'Orient, s’assimiler tout ou à peu près

tout ce qui peut de la civilisation orientale s’accommoder

aux usages occidentaux; et ce que nous faisons aujour-

d'hui avec les meubles et les objets d’art de l’Extrême-

Orient, Venise le faisait dès le xue siècle pour l’Orient qui

lui était connu : copiant, modifiant, créant à son tour,

elle inventait une architecture ou tout au moins une déco-

ration architecturale particulière, fabriquait des étoffes,

des verres, des cuivres ciselés, toutes choses qui, par leur

décoration et parfois même par leur forme, empruntaient

beaucoup à l’Orient musulman ou byzantin, mais se

pliaient à merveille à des usages un peu différents; en

sorte que, le jour où l’industrie orientale fut en décadence,

Venise, qui avait été l’un des traits d’union entre elle et

l’Occident, put à son tour inonder l’Afrique et l’Asie de

ses produits que les Orientaux reçurent sans y trouver à

redire. Voilà un développement industriel bien fait pour

exciter notre envie, véritable conquête pacifique, la seule

durable, celle que chaque Etat d’Europe rêve à l’heure

qu’il est d’imposer à ses voisins. Et en dépit de la parabole

de l’ouvrier de la dernière heure, l’avantage, dans cette

lutte, est à ceux qui se lèvent matin.

« C’est ce développement que je voudrais étudier en

plaçant sous les yeux du lecteur un grand nombre de

modèles; je passerais en revue successivement l’industrie

du bronze, si florissante dans les Etats de Venise, l’orfè-

vrerie, la verrerie, l’émaillerie, la céramique, la ferronne-

rie, les armes, la damasquinure, les tissus considérés au

point de vue de l’ameublement et du costume, l’art de tra-

vailler le cuir, et enfin la reliure,.ainsi que quelques-uns

des joyaux imprimés ou manuscrits qu’elle est destinée à

protéger.

« C’est là un plan très vaste assurément puisqu’il com-

prend à peu près toutes les branches de l’industrie, et je

ne me dissimule pas que les lacunes seront nombreuses;

j’espère néanmoins qu’elles ne seront pas assez importantes

pour qu’il ne me soit possible de montrer la suite de ces

travaux de la Renaissance jusqu’au xvnie siècle. C’est en

effet à cette période déjà longue que je me bornerai; si je

fais parfois des excursions dans le Moyen-Age, elles seront

courtes et destinées seulement à montrer les origines d’in-

dustries dont quelques-unes se sont perpétuées jusqu’à nos

jours. »

Tout cela est excellemment dit et M. Molinier ne pro-

met rien qu’il ne tienne brillamment. Son texte vous

enchante en vous instruisant et les innombrables et très

importants dessins et gravures dont il l'a enrichi sont exé-

cutés à souhait pour justifier l’enthousiasme qu’inspire

l’art de la ville des Doges.

Je ne veux pas quitter M. Molinier et son superbe et si

remarquable ouvrage sans lui exprimer toute ma recon-

naissance d’avoir vengé Tiepolo des dédains qu’affecta

à l’égard de ce grand artiste la solennelle ineptie de

M. Charles Blanc, un des plus complets ignorants qui

aient pataugé à la direction des Beaux-Arts. Il n’est pas

un homme de goût qui n’applaudisse au contraire à

ce jugement de fin connaisseur porté par M. Émile Moli-

nier :

« Me sera-t-il permis toutefois de rappeler le caractère

L’ART.

depuis le plus grand jusqu’au plus petit, se tiennent étroi-

tement, et n’est-ce pas pour avoir creusé un fossé profond

entre l’art et l’industrie que nous souffrons depuis long- I

temps, et surtout aujourd’hui que l’amour de tout ce qui

est vieux est entré dans les moeurs et nous fait mieux

comprendre ce que nous avons perdu? Renouera-t-on la

chaîne si malencontreusement interrompue? Il faut l’espé-

rer, mais qui peut répondre de l’avenir? et, si l'on n’y

veille pas, l’industrie, chaque jour plus forte, ne risque-

t-elle pas d’abaisser l’art jusqu’à son niveau plutôt que de

s’élever jusqu’à lui? Une chose laide est presque toujours

inutile; principe qui peut sembler paradoxal, mais qui

contient une forte dose de vérité.

« Étudier les modèles que nous a laissés le passé pour

Marteau de porte du Palais Garzoni, a Venise» xvi° siècle.

(Gravure extraite de : Venise, ses Arts décoratifs,

ses Musées et ses Collections.)

en tirer des enseignements pour le présent, voilà le remède

au mal dont nous souffrons. C’est un thème tellement

banal aujourd’hui qu’il n’est plus besoin d’en démontrer

une fois de plus la vérité; on n’a point encore trouvé

d’autre spécifique contre la maladie qui nous ronge et

peut-être finira-t-il par produire un heureux effet. Il ne

faut en tout cas jamais désespérer et, en attendant le suc-

cès, répandre autant que possible cette doctrine. Et parmi

les monuments de ce que nous appelons improprement

aujourd’hui l’art industriel, il y en a peu à coup sûr qui

méritent plus notre attention que les monuments vénitiens

ou plutôt les monuments de l’art vénitien ; car ils repré-

sentent un art particulier, avec ses origines, son dévelop-

pement complet et bien logique, bien propre à nous plaire

par ses côtés pittoresques et un certain mélange d’éléments

différents nécessaires à notre palais, trop blasé pour la

cuisine soi-disant classique. Toutes les industries sont

représentées à Venise : depuis le bronze et les meubles

jusqu’aux étoffes, en passant par la vaisselle et ces mille

riens qui animent un intérieur; un Vénitien du xvie siècle

eût pu à la rigueur ne rien faire venir du dehors et se con-

tenter de ce qui se fabriquait dans sa patrie.

« Depuis une époque très ancienne, plus que toute

autre ville d’Europe, Venise avait su, grâce à ses relations

continuelles avec l'Orient, s’assimiler tout ou à peu près

tout ce qui peut de la civilisation orientale s’accommoder

aux usages occidentaux; et ce que nous faisons aujour-

d'hui avec les meubles et les objets d’art de l’Extrême-

Orient, Venise le faisait dès le xue siècle pour l’Orient qui

lui était connu : copiant, modifiant, créant à son tour,

elle inventait une architecture ou tout au moins une déco-

ration architecturale particulière, fabriquait des étoffes,

des verres, des cuivres ciselés, toutes choses qui, par leur

décoration et parfois même par leur forme, empruntaient

beaucoup à l’Orient musulman ou byzantin, mais se

pliaient à merveille à des usages un peu différents; en

sorte que, le jour où l’industrie orientale fut en décadence,

Venise, qui avait été l’un des traits d’union entre elle et

l’Occident, put à son tour inonder l’Afrique et l’Asie de

ses produits que les Orientaux reçurent sans y trouver à

redire. Voilà un développement industriel bien fait pour

exciter notre envie, véritable conquête pacifique, la seule

durable, celle que chaque Etat d’Europe rêve à l’heure

qu’il est d’imposer à ses voisins. Et en dépit de la parabole

de l’ouvrier de la dernière heure, l’avantage, dans cette

lutte, est à ceux qui se lèvent matin.

« C’est ce développement que je voudrais étudier en

plaçant sous les yeux du lecteur un grand nombre de

modèles; je passerais en revue successivement l’industrie

du bronze, si florissante dans les Etats de Venise, l’orfè-

vrerie, la verrerie, l’émaillerie, la céramique, la ferronne-

rie, les armes, la damasquinure, les tissus considérés au

point de vue de l’ameublement et du costume, l’art de tra-

vailler le cuir, et enfin la reliure,.ainsi que quelques-uns

des joyaux imprimés ou manuscrits qu’elle est destinée à

protéger.

« C’est là un plan très vaste assurément puisqu’il com-

prend à peu près toutes les branches de l’industrie, et je

ne me dissimule pas que les lacunes seront nombreuses;

j’espère néanmoins qu’elles ne seront pas assez importantes

pour qu’il ne me soit possible de montrer la suite de ces

travaux de la Renaissance jusqu’au xvnie siècle. C’est en

effet à cette période déjà longue que je me bornerai; si je

fais parfois des excursions dans le Moyen-Age, elles seront

courtes et destinées seulement à montrer les origines d’in-

dustries dont quelques-unes se sont perpétuées jusqu’à nos

jours. »

Tout cela est excellemment dit et M. Molinier ne pro-

met rien qu’il ne tienne brillamment. Son texte vous

enchante en vous instruisant et les innombrables et très

importants dessins et gravures dont il l'a enrichi sont exé-

cutés à souhait pour justifier l’enthousiasme qu’inspire

l’art de la ville des Doges.

Je ne veux pas quitter M. Molinier et son superbe et si

remarquable ouvrage sans lui exprimer toute ma recon-

naissance d’avoir vengé Tiepolo des dédains qu’affecta

à l’égard de ce grand artiste la solennelle ineptie de

M. Charles Blanc, un des plus complets ignorants qui

aient pataugé à la direction des Beaux-Arts. Il n’est pas

un homme de goût qui n’applaudisse au contraire à

ce jugement de fin connaisseur porté par M. Émile Moli-

nier :

« Me sera-t-il permis toutefois de rappeler le caractère