LES MOSAÏQUES BYZANTINES DE LA SICILE.

est représentée par Eugène de Païenne, Constantin de Sicile, Roger d'Otrante ; le temps où

brillent dans la littérature ecclésiastique l'archimandrite Neilos Doxopatrios, Prosper, évêque de

Reggio, surnommé le Philosophe, Adelphirios, diacre d’Atrani, historien et poète. Guillaume II,

au rapport d’Ebn-Djobaïr, lit et écrit l’arabe et, dans le système de ses lois, dans la marche de

son gouvernement, dans le luxe de son costume, imite en toute chose les princes musulmans.

Dans les circonstance solennelles, le roi s’habille comme un souverain d'Orient ; le manteau de

Roger II, que l'on conserve à Nuremberg, est constellé de broderies d'or, couvert d’inscriptions

coufiques et daté de l’an 5e8 de l'hégire (1133). Le palais de Païenne ressemble à une résidence

orientale : une garde nègre, sous un commandant musulman, y veille à la sûreté du prince; les

pages, les chambellans et jusqu’aux cuisiniers sont tous des Arabes; rien n’y manque, ni les

eunuques, ni même le harem,

qui se dissimule décemment à

l’ombre de la manufacture de

soieries et de broderies établie

dans le palais, et où travaillent

des ouvrières grecques et

arabes. Les châteaux de plai-

sance, où s’amuse la luxueuse

fantaisie des rois, ont tout le

charme des constructions

arabes : avec leurs plafonds à

stalactites, leurs coupoles, leurs

massils de palmiers et d’oran-

gers, leurs eaux jaillissantes,

avec les inscriptions arabes qui

les décorent, les palais de la

Zisa et de la Couba passe-

raient, aujourd'hui encore, pour

des édifices de l’époque musul-

mane, si ces mêmes inscriptions

ne nous apprenaient que Guil-

laume Ier et Guillaume II ont

élevé ces châteaux pour leur

habitation et leurs plaisirs. La

capitale des rois normands rap-

pelle à Ebn-Djobaïr les splen-

deurs de Cordoue la musulmane

et, jusque clans les modes po-

pulaires, il retrouve l’influence

de sa race. « Les dames chrétiennes de Palerme, dit-il dans sa relation, par l’élégance de leur

langage, leur manière de se voiler et de porter leurs manteaux, suivent tout à fait la mode des

femmes arabes. A 1 occasion de cette fête de Noël, elles sortaient habillées de robes en soie

couleur d’or, enveloppées de manteaux élégants, couvertes de voiles de couleur, chaussées de

*

brodequins dorés, et se pavanaient dans leurs églises, surchargées de colliers, de fards et d'odeurs,

tout à fait en toilette de dames musulmanes 1. »

On voit quel monde étrange, plein pourtant d'originalité et de vie, les circonstances avaient

fait naître dans la Sicile du xiT siècle. Trois races, trois religions, trois langues s’y rencontraient

et s'y pénétraient sans se confondre; dans les inscriptions, on se plaît à faire figurer, 1 un à côté

de l'autre, le latin, le grec et l'arabe ; dans les diplômes royaux, la chancellerie normande

emploie indifféremment chacune des trois langues officielles. A l’armée, où le roi Roger enrôle

i. Journal asiatique, 1846, page 82.

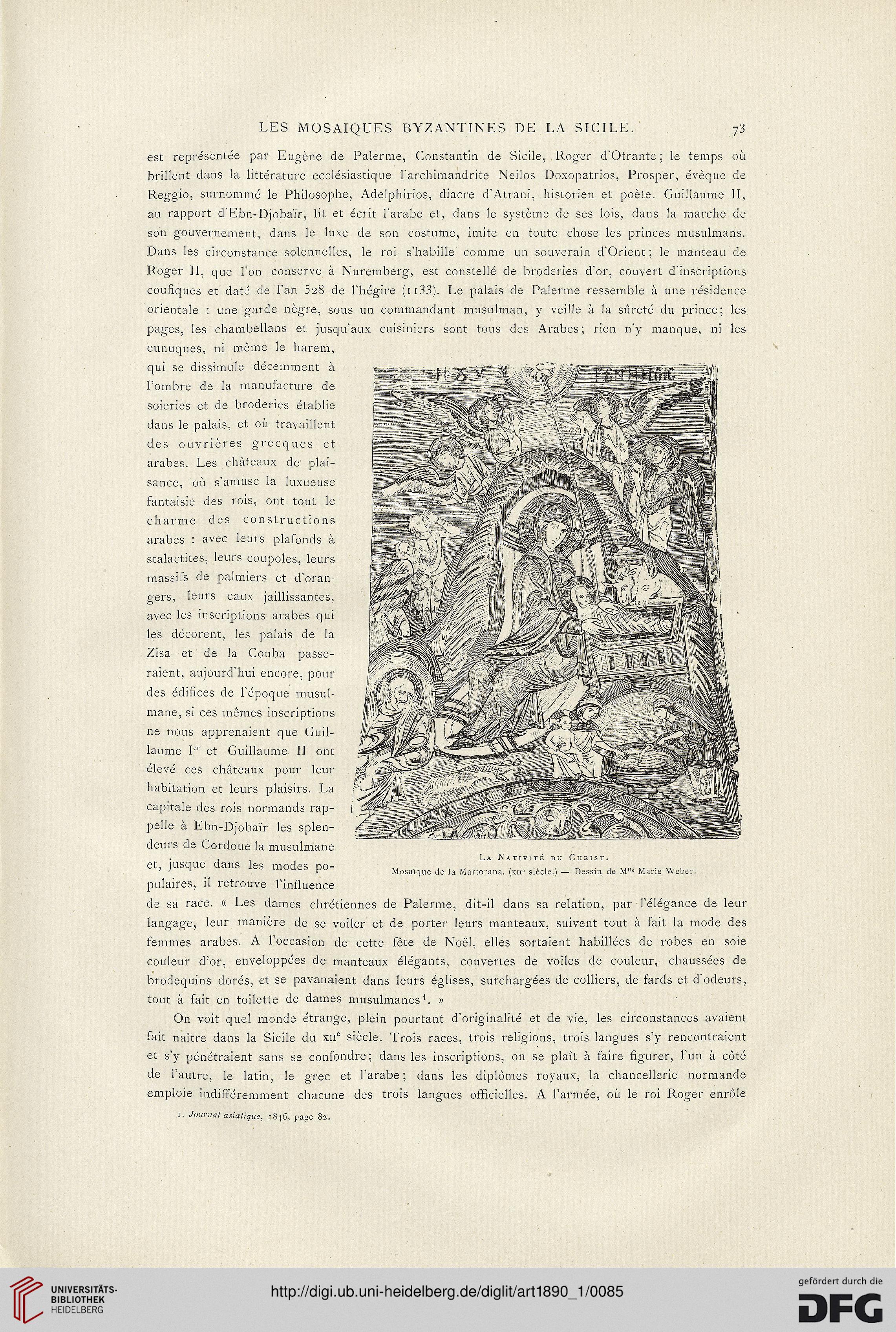

La Nativité du Christ.

Mosaïque de la Martorana. (xn° siècle.) —■ Dessin de Mlle Marie Weber.

est représentée par Eugène de Païenne, Constantin de Sicile, Roger d'Otrante ; le temps où

brillent dans la littérature ecclésiastique l'archimandrite Neilos Doxopatrios, Prosper, évêque de

Reggio, surnommé le Philosophe, Adelphirios, diacre d’Atrani, historien et poète. Guillaume II,

au rapport d’Ebn-Djobaïr, lit et écrit l’arabe et, dans le système de ses lois, dans la marche de

son gouvernement, dans le luxe de son costume, imite en toute chose les princes musulmans.

Dans les circonstance solennelles, le roi s’habille comme un souverain d'Orient ; le manteau de

Roger II, que l'on conserve à Nuremberg, est constellé de broderies d'or, couvert d’inscriptions

coufiques et daté de l’an 5e8 de l'hégire (1133). Le palais de Païenne ressemble à une résidence

orientale : une garde nègre, sous un commandant musulman, y veille à la sûreté du prince; les

pages, les chambellans et jusqu’aux cuisiniers sont tous des Arabes; rien n’y manque, ni les

eunuques, ni même le harem,

qui se dissimule décemment à

l’ombre de la manufacture de

soieries et de broderies établie

dans le palais, et où travaillent

des ouvrières grecques et

arabes. Les châteaux de plai-

sance, où s’amuse la luxueuse

fantaisie des rois, ont tout le

charme des constructions

arabes : avec leurs plafonds à

stalactites, leurs coupoles, leurs

massils de palmiers et d’oran-

gers, leurs eaux jaillissantes,

avec les inscriptions arabes qui

les décorent, les palais de la

Zisa et de la Couba passe-

raient, aujourd'hui encore, pour

des édifices de l’époque musul-

mane, si ces mêmes inscriptions

ne nous apprenaient que Guil-

laume Ier et Guillaume II ont

élevé ces châteaux pour leur

habitation et leurs plaisirs. La

capitale des rois normands rap-

pelle à Ebn-Djobaïr les splen-

deurs de Cordoue la musulmane

et, jusque clans les modes po-

pulaires, il retrouve l’influence

de sa race. « Les dames chrétiennes de Palerme, dit-il dans sa relation, par l’élégance de leur

langage, leur manière de se voiler et de porter leurs manteaux, suivent tout à fait la mode des

femmes arabes. A 1 occasion de cette fête de Noël, elles sortaient habillées de robes en soie

couleur d’or, enveloppées de manteaux élégants, couvertes de voiles de couleur, chaussées de

*

brodequins dorés, et se pavanaient dans leurs églises, surchargées de colliers, de fards et d'odeurs,

tout à fait en toilette de dames musulmanes 1. »

On voit quel monde étrange, plein pourtant d'originalité et de vie, les circonstances avaient

fait naître dans la Sicile du xiT siècle. Trois races, trois religions, trois langues s’y rencontraient

et s'y pénétraient sans se confondre; dans les inscriptions, on se plaît à faire figurer, 1 un à côté

de l'autre, le latin, le grec et l'arabe ; dans les diplômes royaux, la chancellerie normande

emploie indifféremment chacune des trois langues officielles. A l’armée, où le roi Roger enrôle

i. Journal asiatique, 1846, page 82.

La Nativité du Christ.

Mosaïque de la Martorana. (xn° siècle.) —■ Dessin de Mlle Marie Weber.