86

L’ART.

l’avons dit tout d’abord dans un de nos pre'ce'dents articles,

c’est l’influence religieuse, la tradition hiératique que nous

retrouverons dans toutes les manifestations d’art de

l’Extrême-Orient; ce sont les croyances populaires de

l’Annam qui, pour la plupart, ont contribué à fixer le

caractère de son ornementation, à créer son style décora-

tif. Nous allons le voir tout à l’heure en passant en revue

les produits de quelques-unes de ses industries.

11 serait difficile de définir les principes sur lesquels

repose la religion des Annamites. A en juger par les céré-

monies de leur culte, elle n’est pas sans analogie avec la

religion catholique. Leurs prêtres, comme les nôtres,

emploient l’eau lustrale et font brûler l’encens devant

l’autel de leurs divinités. Ils ont d’ailleurs les allures tran-

quilles et douces, l’accueil affable, le sourire bienveillant

et fin de nos curés. C’était encore un des curieux spec-

tacles de cette Exposition que d’assister par les portes

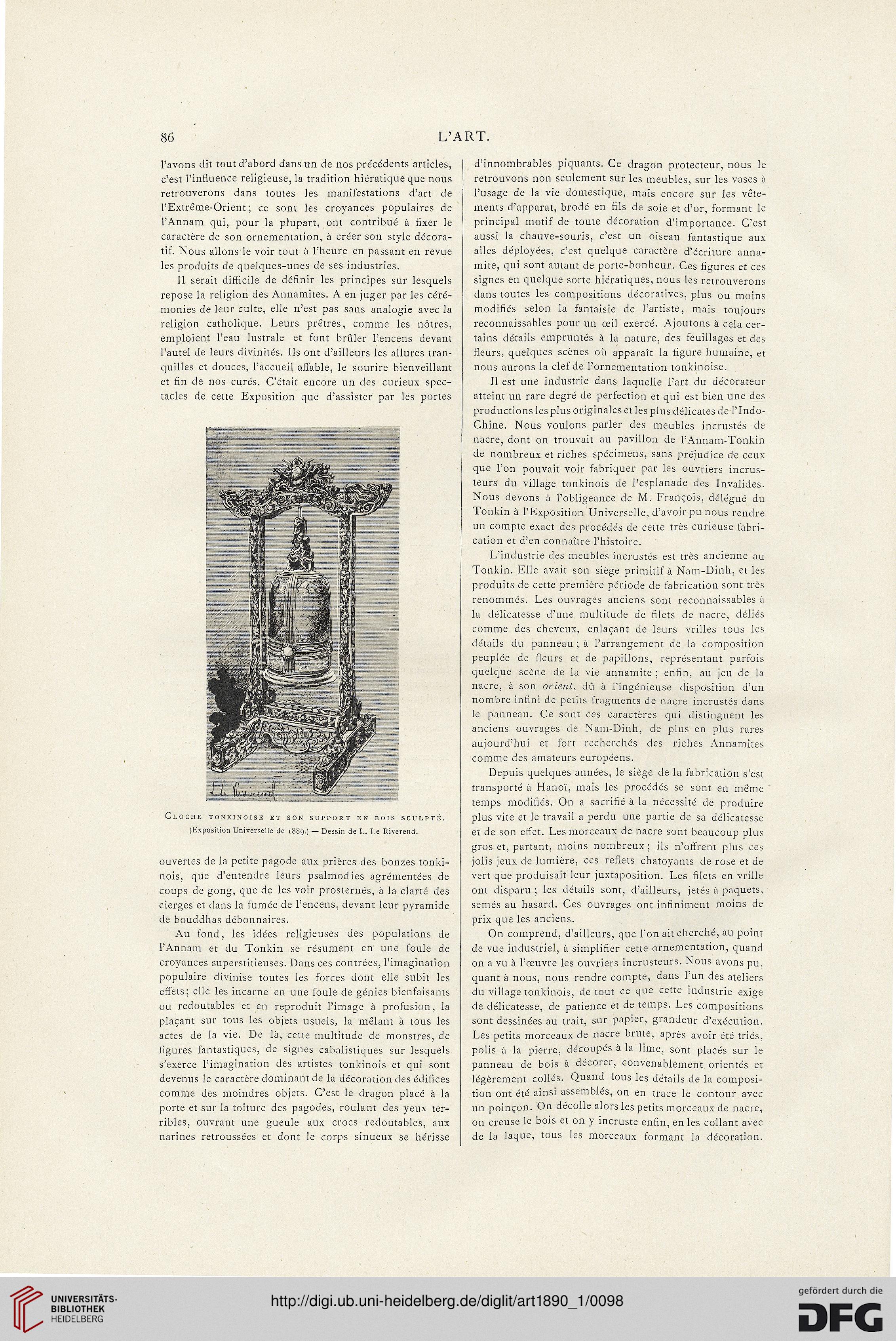

Cloche tonkinoise et son support en bois sculpté.

(Exposition Universelle de 1889.) — Dessin de L. Le Riverend.

ouvertes de la petite pagode aux prières des bonzes tonki-

nois, que d’entendre leurs psalmodies agrémentées de

coups de gong, que de les voir prosternés, à la clarté des

cierges et dans la fumée de l’encens, devant leur pyramide

de bouddhas débonnaires.

Au fond, les idées religieuses des populations de

l’Annam et du Tonkin se résument en une foule de

croyances superstitieuses. Dans ces contrées, l’imagination

populaire divinise toutes les forces dont elle subit les

effets; elle les incarne en une foule de génies bienfaisants

ou redoutables et en reproduit l’image à profusion, la

plaçant sur tous les objets usuels, la mêlant à tous les

actes de la vie. De là, cette multitude de monstres, de

figures fantastiques, de signes cabalistiques sur lesquels

s’exerce l’imagination des artistes tonkinois et qui sont

devenus le caractère dominant de la décoration des édifices

comme des moindres objets. C’est le dragon placé à la

porte et sur la toiture des pagodes, roulant des yeux ter-

ribles, ouvrant une gueule aux crocs redoutables, aux

narines retroussées et dont le corps sinueux se hérisse

d’innombrables piquants. Ce dragon protecteur, nous le

retrouvons non seulement sur les meubles, sur les vases à

l’usage de la vie domestique, mais encore sur les vête-

ments d’apparat, brodé en fils de soie et d’or, formant le

principal motif de toute décoration d’importance. C’est

aussi la chauve-souris, c’est un oiseau fantastique aux

ailes déployées, c’est quelque caractère d’écriture anna-

mite, qui sont autant de porte-bonheur. Ces figures et ces

signes en quelque sorte hiératiques, nous les retrouverons

dans toutes les compositions décoratives, plus ou moins

modifiés selon la fantaisie de l’artiste, mais toujours

reconnaissables pour un œil exercé. Ajoutons à cela cer-

tains détails empruntés à la nature, des feuillages et des

fleurs, quelques scènes où apparaît la figure humaine, et

nous aurons la clef de l’ornementation tonkinoise.

Il est une industrie dans laquelle l’art du décorateur

atteint un rare degré de perfection et qui est bien une des

productions les plus originales et les plus délicates de l’Indo-

Chine. Nous voulons parler des meubles incrustés de

nacre, dont on trouvait au pavillon de l’Annam-Tonkin

de nombreux et riches spécimens, sans préjudice de ceux

que l’on pouvait voir fabriquer par les ouvriers incrus-

teurs du village tonkinois de l’esplanade des Invalides.

Nous devons à l’obligeance de M. François, délégué du

Tonkin à l’Exposition Universelle, d’avoir pu nous rendre

un compte exact des procédés de cette très curieuse fabri-

cation et d’en connaître l’histoire.

L’industrie des meubles incrustés est très ancienne au

Tonkin. Elle avait son siège primitif à Nam-Dinh, et les

produits de cette première période de fabrication sont très

renommés. Les ouvrages anciens sont reconnaissables à

la délicatesse d’une multitude de filets de nacre, déliés

comme des cheveux, enlaçant de leurs vrilles tous les

détails du panneau ; à l’arrangement de la composition

peuplée de fleurs et de papillons, représentant parfois

quelque scène de la vie annamite ; enfin, au jeu de la

nacre, à son orient, dû à l’ingénieuse disposition d’un

nombre infini de petits fragments de nacre incrustés dans

le panneau. Ce sont ces caractères qui distinguent les

anciens ouvrages de Nam-Dinh, de plus en plus rares

aujourd’hui et fort recherchés des riches Annamites

comme des amateurs européens.

Depuis quelques années, le siège de la fabrication s’est

transporté à Hanoï, mais les procédés se sont en même

temps modifiés. On a sacrifié à la nécessité de produire

plus vite et le travail a perdu une partie de sa délicatesse

et de son effet. Les morceaux de nacre sont beaucoup plus

gros et, partant, moins nombreux; ils n’offrent plus ces

jolis jeux de lumière, ces reflets chatoyants de rose et de

vert que produisait leur juxtaposition. Les filets en vrille

ont disparu ; les détails sont, d’ailleurs, jetés à paquets,

semés au hasard. Ces ouvrages ont infiniment moins de

prix que les anciens.

On comprend, d’ailleurs, que l'on ait cherché, au point

de vue industriel, à simplifier cette ornementation, quand

on a vu à l’œuvre les ouvriers incrusteurs. Nous avons pu.

quant à nous, nous rendre compte, dans l’un des ateliers

du village tonkinois, de tout ce que cette industrie exige

de délicatesse, de patience et de temps. Les compositions

sont dessinées au trait, sur papier, grandeur d’exécution.

Les petits morceaux de nacre brute, après avoir été triés,

polis à la pierre, découpés à la lime, sont placés sur le

panneau de bois à décorer, convenablement orientés et

légèrement collés. Quand tous les détails de la composi-

tion ont été ainsi assemblés, on en trace le contour avec

un poinçon. On décolle alors les petits morceaux de nacre,

on creuse le bois et on y incruste enfin, en les collant avec

de la laque, tous les morceaux formant la décoration.

L’ART.

l’avons dit tout d’abord dans un de nos pre'ce'dents articles,

c’est l’influence religieuse, la tradition hiératique que nous

retrouverons dans toutes les manifestations d’art de

l’Extrême-Orient; ce sont les croyances populaires de

l’Annam qui, pour la plupart, ont contribué à fixer le

caractère de son ornementation, à créer son style décora-

tif. Nous allons le voir tout à l’heure en passant en revue

les produits de quelques-unes de ses industries.

11 serait difficile de définir les principes sur lesquels

repose la religion des Annamites. A en juger par les céré-

monies de leur culte, elle n’est pas sans analogie avec la

religion catholique. Leurs prêtres, comme les nôtres,

emploient l’eau lustrale et font brûler l’encens devant

l’autel de leurs divinités. Ils ont d’ailleurs les allures tran-

quilles et douces, l’accueil affable, le sourire bienveillant

et fin de nos curés. C’était encore un des curieux spec-

tacles de cette Exposition que d’assister par les portes

Cloche tonkinoise et son support en bois sculpté.

(Exposition Universelle de 1889.) — Dessin de L. Le Riverend.

ouvertes de la petite pagode aux prières des bonzes tonki-

nois, que d’entendre leurs psalmodies agrémentées de

coups de gong, que de les voir prosternés, à la clarté des

cierges et dans la fumée de l’encens, devant leur pyramide

de bouddhas débonnaires.

Au fond, les idées religieuses des populations de

l’Annam et du Tonkin se résument en une foule de

croyances superstitieuses. Dans ces contrées, l’imagination

populaire divinise toutes les forces dont elle subit les

effets; elle les incarne en une foule de génies bienfaisants

ou redoutables et en reproduit l’image à profusion, la

plaçant sur tous les objets usuels, la mêlant à tous les

actes de la vie. De là, cette multitude de monstres, de

figures fantastiques, de signes cabalistiques sur lesquels

s’exerce l’imagination des artistes tonkinois et qui sont

devenus le caractère dominant de la décoration des édifices

comme des moindres objets. C’est le dragon placé à la

porte et sur la toiture des pagodes, roulant des yeux ter-

ribles, ouvrant une gueule aux crocs redoutables, aux

narines retroussées et dont le corps sinueux se hérisse

d’innombrables piquants. Ce dragon protecteur, nous le

retrouvons non seulement sur les meubles, sur les vases à

l’usage de la vie domestique, mais encore sur les vête-

ments d’apparat, brodé en fils de soie et d’or, formant le

principal motif de toute décoration d’importance. C’est

aussi la chauve-souris, c’est un oiseau fantastique aux

ailes déployées, c’est quelque caractère d’écriture anna-

mite, qui sont autant de porte-bonheur. Ces figures et ces

signes en quelque sorte hiératiques, nous les retrouverons

dans toutes les compositions décoratives, plus ou moins

modifiés selon la fantaisie de l’artiste, mais toujours

reconnaissables pour un œil exercé. Ajoutons à cela cer-

tains détails empruntés à la nature, des feuillages et des

fleurs, quelques scènes où apparaît la figure humaine, et

nous aurons la clef de l’ornementation tonkinoise.

Il est une industrie dans laquelle l’art du décorateur

atteint un rare degré de perfection et qui est bien une des

productions les plus originales et les plus délicates de l’Indo-

Chine. Nous voulons parler des meubles incrustés de

nacre, dont on trouvait au pavillon de l’Annam-Tonkin

de nombreux et riches spécimens, sans préjudice de ceux

que l’on pouvait voir fabriquer par les ouvriers incrus-

teurs du village tonkinois de l’esplanade des Invalides.

Nous devons à l’obligeance de M. François, délégué du

Tonkin à l’Exposition Universelle, d’avoir pu nous rendre

un compte exact des procédés de cette très curieuse fabri-

cation et d’en connaître l’histoire.

L’industrie des meubles incrustés est très ancienne au

Tonkin. Elle avait son siège primitif à Nam-Dinh, et les

produits de cette première période de fabrication sont très

renommés. Les ouvrages anciens sont reconnaissables à

la délicatesse d’une multitude de filets de nacre, déliés

comme des cheveux, enlaçant de leurs vrilles tous les

détails du panneau ; à l’arrangement de la composition

peuplée de fleurs et de papillons, représentant parfois

quelque scène de la vie annamite ; enfin, au jeu de la

nacre, à son orient, dû à l’ingénieuse disposition d’un

nombre infini de petits fragments de nacre incrustés dans

le panneau. Ce sont ces caractères qui distinguent les

anciens ouvrages de Nam-Dinh, de plus en plus rares

aujourd’hui et fort recherchés des riches Annamites

comme des amateurs européens.

Depuis quelques années, le siège de la fabrication s’est

transporté à Hanoï, mais les procédés se sont en même

temps modifiés. On a sacrifié à la nécessité de produire

plus vite et le travail a perdu une partie de sa délicatesse

et de son effet. Les morceaux de nacre sont beaucoup plus

gros et, partant, moins nombreux; ils n’offrent plus ces

jolis jeux de lumière, ces reflets chatoyants de rose et de

vert que produisait leur juxtaposition. Les filets en vrille

ont disparu ; les détails sont, d’ailleurs, jetés à paquets,

semés au hasard. Ces ouvrages ont infiniment moins de

prix que les anciens.

On comprend, d’ailleurs, que l'on ait cherché, au point

de vue industriel, à simplifier cette ornementation, quand

on a vu à l’œuvre les ouvriers incrusteurs. Nous avons pu.

quant à nous, nous rendre compte, dans l’un des ateliers

du village tonkinois, de tout ce que cette industrie exige

de délicatesse, de patience et de temps. Les compositions

sont dessinées au trait, sur papier, grandeur d’exécution.

Les petits morceaux de nacre brute, après avoir été triés,

polis à la pierre, découpés à la lime, sont placés sur le

panneau de bois à décorer, convenablement orientés et

légèrement collés. Quand tous les détails de la composi-

tion ont été ainsi assemblés, on en trace le contour avec

un poinçon. On décolle alors les petits morceaux de nacre,

on creuse le bois et on y incruste enfin, en les collant avec

de la laque, tous les morceaux formant la décoration.