L’ART.

ï 14

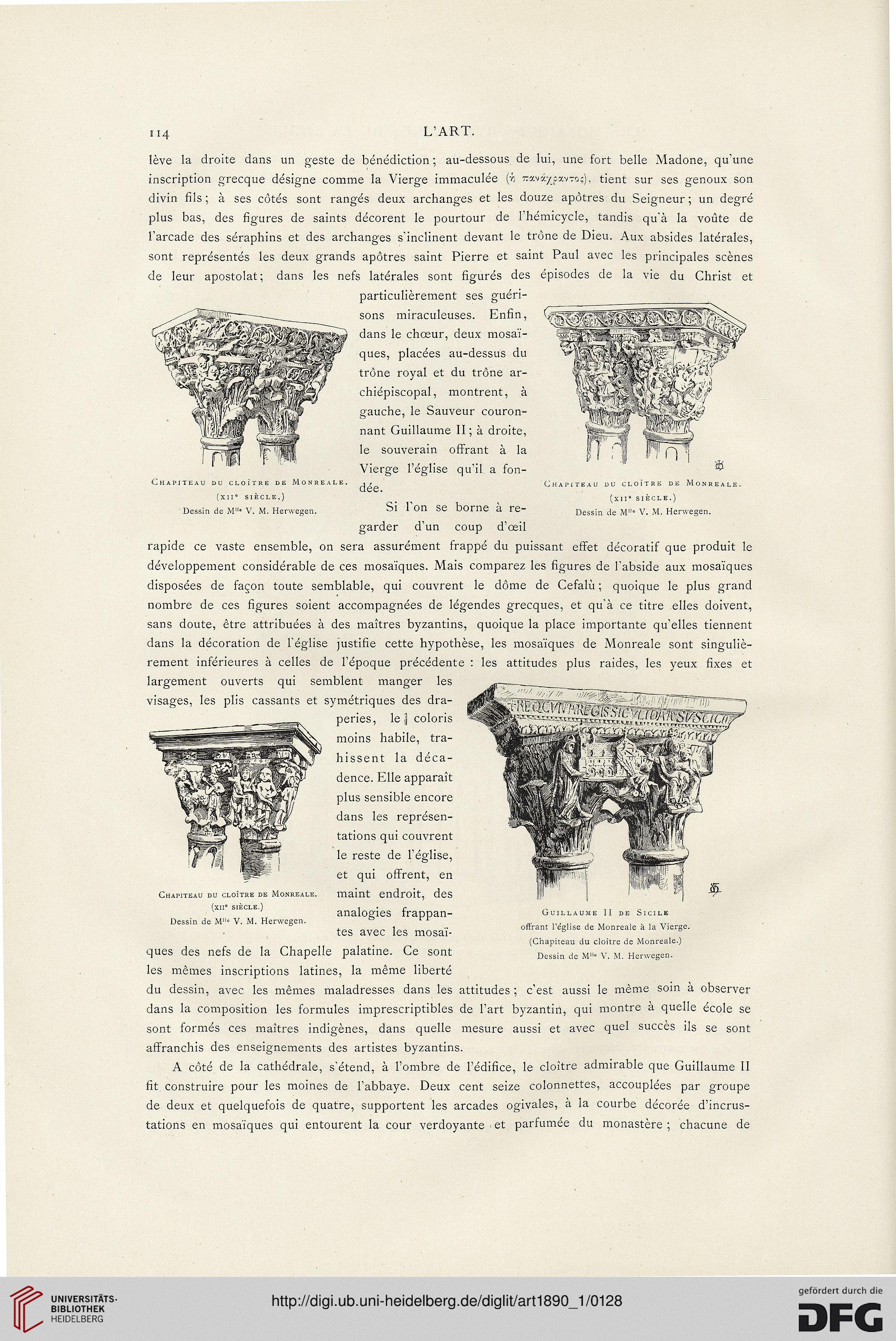

Chapiteau du cloître de Monreale.

(XII° SIÈCLE,)

Dessin de Mlu V. M. Herwegen.

Chapiteau du cloître de Monreale.

(xii* siècle.)

Dessin de MI,e V. M. Herwegen.

lève la droite dans un geste de bénédiction ; au-dessous de lui, une fort belle Madone, qu’une

inscription grecque désigne comme la Vierge immaculée (ï sxrro:), tient sur ses genoux son

divin fils; à ses côtés sont rangés deux archanges et les douze apôtres du Seigneur; un degré

plus bas, des figures de saints décorent le pourtour de 1 hémicycle, tandis qu'à la voûte de

l’arcade des séraphins et des archanges s’inclinent devant le trône de Dieu. Aux absides latérales,

sont représentés les deux grands apôtres saint Pierre et saint Paul avec les principales scènes

de leur apostolat; dans les nefs latérales sont figurés des épisodes de la vie du Christ et

particulièrement ses guéri-

sons miraculeuses. Enfin,

dans le chœur, deux mosaï-

ques, placées au-dessus du

trône royal et du trône ar-

chiépiscopal, montrent, à

gauche, le Sauveur couron-

nant Guillaume II ; à droite,

le souverain offrant à la

Vierge l’église qu’il a fon-

dée.

Si l’on se borne à re-

garder d’un coup d’œil

rapide ce vaste ensemble, on sera assurément frappé du puissant effet décoratif que produit le

développement considérable de ces mosaïques. Mais comparez les figures de l'abside aux mosaïques

disposées de façon toute semblable, qui couvrent le dôme de Cefalù ; quoique le plus grand

nombre de ces figures soient accompagnées de légendes grecques, et qu'à ce titre elles doivent,

sans doute, être attribuées à des maîtres byzantins, quoique la place importante qu’elles tiennent

dans la décoration de l’église justifie cette hypothèse, les mosaïques de Monreale sont singuliè-

rement inférieures à celles de l’époque précédente : les attitudes plus raides, les yeux fixes et

largement ouverts qui semblent manger les

visages, les plis cassants et symétriques des dra-

peries, le | coloris

moins habile, tra-

hissent la déca-

dence. Elle apparaît

plus sensible encore

dans les représen-

tations qui couvrent

le reste de l’église,

et qui offrent, en

maint endroit, des

analogies frappan-

tes avec les mosaï-

ques des nefs de la Chapelle palatine. Ce sont

les mêmes inscriptions latines, la même liberté

du dessin, avec les mêmes maladresses dans les attitudes ; c’est aussi le même soin à observer

dans la composition les formules imprescriptibles de l’art byzantin, qui montre à quelle école se

sont formés ces maîtres indigènes, dans quelle mesure aussi et avec quel succès ils se sont

affranchis des enseignements des artistes byzantins.

A côté de la cathédrale, s’étend, à l’ombre de l’édifice, le cloître admirable que Guillaume II

fit construire pour les moines de l’abbaye. Deux cent seize colonnettes, accouplées par groupe

de deux et quelquefois de quatre, supportent les arcades ogivales, à la courbe décorée d’incrus-

Chapiteau du cloître de Monreale.

(xii* SIÈCLE.)

Dessin de M11» V. M. Herwegen.

Guillaume II de Sicile

offrant l’e'glise de Monreale à la Vierge.

(Chapiteau du cloître de Monreale.)

Dessin de Mlu V. M. Herwegen.

tâtions en mosaïques qui entourent la cour verdoyante et parfumée du monastère ; chacune de

ï 14

Chapiteau du cloître de Monreale.

(XII° SIÈCLE,)

Dessin de Mlu V. M. Herwegen.

Chapiteau du cloître de Monreale.

(xii* siècle.)

Dessin de MI,e V. M. Herwegen.

lève la droite dans un geste de bénédiction ; au-dessous de lui, une fort belle Madone, qu’une

inscription grecque désigne comme la Vierge immaculée (ï sxrro:), tient sur ses genoux son

divin fils; à ses côtés sont rangés deux archanges et les douze apôtres du Seigneur; un degré

plus bas, des figures de saints décorent le pourtour de 1 hémicycle, tandis qu'à la voûte de

l’arcade des séraphins et des archanges s’inclinent devant le trône de Dieu. Aux absides latérales,

sont représentés les deux grands apôtres saint Pierre et saint Paul avec les principales scènes

de leur apostolat; dans les nefs latérales sont figurés des épisodes de la vie du Christ et

particulièrement ses guéri-

sons miraculeuses. Enfin,

dans le chœur, deux mosaï-

ques, placées au-dessus du

trône royal et du trône ar-

chiépiscopal, montrent, à

gauche, le Sauveur couron-

nant Guillaume II ; à droite,

le souverain offrant à la

Vierge l’église qu’il a fon-

dée.

Si l’on se borne à re-

garder d’un coup d’œil

rapide ce vaste ensemble, on sera assurément frappé du puissant effet décoratif que produit le

développement considérable de ces mosaïques. Mais comparez les figures de l'abside aux mosaïques

disposées de façon toute semblable, qui couvrent le dôme de Cefalù ; quoique le plus grand

nombre de ces figures soient accompagnées de légendes grecques, et qu'à ce titre elles doivent,

sans doute, être attribuées à des maîtres byzantins, quoique la place importante qu’elles tiennent

dans la décoration de l’église justifie cette hypothèse, les mosaïques de Monreale sont singuliè-

rement inférieures à celles de l’époque précédente : les attitudes plus raides, les yeux fixes et

largement ouverts qui semblent manger les

visages, les plis cassants et symétriques des dra-

peries, le | coloris

moins habile, tra-

hissent la déca-

dence. Elle apparaît

plus sensible encore

dans les représen-

tations qui couvrent

le reste de l’église,

et qui offrent, en

maint endroit, des

analogies frappan-

tes avec les mosaï-

ques des nefs de la Chapelle palatine. Ce sont

les mêmes inscriptions latines, la même liberté

du dessin, avec les mêmes maladresses dans les attitudes ; c’est aussi le même soin à observer

dans la composition les formules imprescriptibles de l’art byzantin, qui montre à quelle école se

sont formés ces maîtres indigènes, dans quelle mesure aussi et avec quel succès ils se sont

affranchis des enseignements des artistes byzantins.

A côté de la cathédrale, s’étend, à l’ombre de l’édifice, le cloître admirable que Guillaume II

fit construire pour les moines de l’abbaye. Deux cent seize colonnettes, accouplées par groupe

de deux et quelquefois de quatre, supportent les arcades ogivales, à la courbe décorée d’incrus-

Chapiteau du cloître de Monreale.

(xii* SIÈCLE.)

Dessin de M11» V. M. Herwegen.

Guillaume II de Sicile

offrant l’e'glise de Monreale à la Vierge.

(Chapiteau du cloître de Monreale.)

Dessin de Mlu V. M. Herwegen.

tâtions en mosaïques qui entourent la cour verdoyante et parfumée du monastère ; chacune de