L'ŒUVRE GRAVE DE CAYLUS.

133

ou de batailles auprès d'un art de paravent et de chambre

à coucher? Cythère supplanterait l’Olympe, il n’était que

trop certain. C’est ainsi que l’art, s’humanisant par degrés,

s’abaissa aussi par degrés, jusqu’à devenir serviteur de la

mode. Flattés, adulés, choyés, les peintres entrèrent de

plain-pied dans le monde ; ils y comptèrent des élèves,

non moins que des admirateurs et des admiratrices. Après

avoir décoré le boudoir, ils l’habitèrent. Savoir « croquer »

étant désormais un

brevet de bonne com-

pagnie, croquades et

pochades se multipliè-

rent à l’envi sous des

doigts toujours co-

quets, sinon toujours

savants, et prouvèrent

une fois de plus qu'en

France rien n’est si

fréquent que l’esprit,

si rare que l’origina-

lité.

D’autres entraîne-

ments, est-il besoin de

le dire ? poussèrent

Caylus vers les arts du

dessin. Les erreurs et

les futilités de la mode

ne lui furent jamais

imputables. Il ne se

préoccupa jamais du goût du jour : il se souciait aussi

peu de le devancer que de le suivre. Il peut arriver que son

divertissement préféré soit celui de la veille, que sa pas-

sion d’aujourd’hui doive être la manie du lendemain. De

tout cela il n’a cure. Il travaille et s occupe tout seul,

suivant son humeur, pour lui et non pour les autres : il

ne sait faire à l’opinion ni concession, ni avance. S’il dit

quelque part qu’il a

gravé comme il a écrit

ses contes, pour se dé-

lasser, ce n’est point

précaution oratoire,

c’est aveu franc et naïf.

Il voit là deux occupa-

tions du même ordre,

et de valeur analogue,

puisque toutes deux

concourent également à

le distraire. Il lui est

fort loisible. Nous pou-

vons toutefois, nous,

faire des réserves, et

trouver que si par là il

se fait une trop bonne

opinion de ses contes,

il ne nous en donne

p>as une assez bonne de

ses planches.

Quand commença-

t-il à dessiner? quel fut

son maître? qui lui en-

seigna la gravure à l’eau-

forte ? Sur ces divers points nous ne pouvons qu’émettre

des hypothèses, d’ailleurs assez vraisemblables. L’artiste

ne s’était pas révélé chez lui avant qu’il allât en Italie,

loutefois, après le voyage de 1714 et le séjour chez les

Strozzi, nous savons qu’il s’essayait déjà à peindre de petits

tableaux. Deux ans plus tard, le voyage du Levant et une

trop courte visite en Asie Mineure lui ouvrirent les yeux.

On ne peut que déplorer la perte des relations manuscrites

de ces deux voyages; il semble cependant qu’il n’en ait

rapporté ni plans, ni dessins importants. 11 n’eût pas

manqué de les reprendre plus tard, d’y faire au moins

allusion dans ses travaux académiques. Ses vraies études

d’art datent donc au plus tôt de son retour définitif, en

1717; et, selon toute vraisemblance, c’est pour mieux

satisfaire sa passion croissante qu’il se lia avec Pierre

Crozat. L’y voilà in-

troduit vers 1719.

Connaissait - il déjà

Watteau ? Aurait-il été

introduit par lui chez

le riche amateur? est-

ce au contraire là qu’il

le rencontra ? Quoi

qu’il en soit, nous les

voyons dès lors tra-

vailler de concert, et

presque collaborer,

avec un seul ami com-

mun pour compagnon.

Les jeunes amateurs

copient les dessins des

maîtres (ne copièrent-

ils que les dessins ? il

semble bien, à cer-

taines phrases de la

Vie de Watteau, que

le maître et Caylus firent aussi un peu de peinture) ; ils

montrent leurs essais au célèbre peintre, qui, en quatre

coups de crayon, les met au point et juge de l'effet. On

se figure aisément l’attrait de ces leçons familières, et les

discussions qui s’ensuivaient. Watteau interrompant une

croquade pour corriger un raccourci de Michel-Ange à

deux jeunes amateurs, chez un financier de la Régence,

est-il spectacle plus

piquant? Double leçon,

et double profit pour le

maître et les élèves, qui

apprenaient à la fois

l’austérité de la forme

et la légèreté de la main.

Quant à Caylus, qui

cherchait non à com-

poser, mais à pénétrer

tous les styles pour les

rendre tous avec leurs

effets et comme leur

écriture propres, il ne

pouvait trouver à sou-

hait ou plus nobles mo-

dèles, ou plus souple

correcteur. Il travailla

longtemps ainsi. Puis,

son éducation faite, il

entendait bien satisfaire

son insatiable curiosité,

en feuilletant les innom-

brables cartons de Cro-

zat, et en multipliant

au gré de son humeur les copies des maîtres. Il y parut

bien, lorsque la mort prématurée du jeune peintre de la

Régence vint, dès 1721, rompre cette aimable association.

Caylus, qui lui rendra hommage en écrivant sa vie, et qui

en attendant grave plusieurs séries de ses personnages,

Caylus, désormais livré à sa verve, va remplir ses albums

de plusieurs milliers de pièces, et en former l’œuvre le

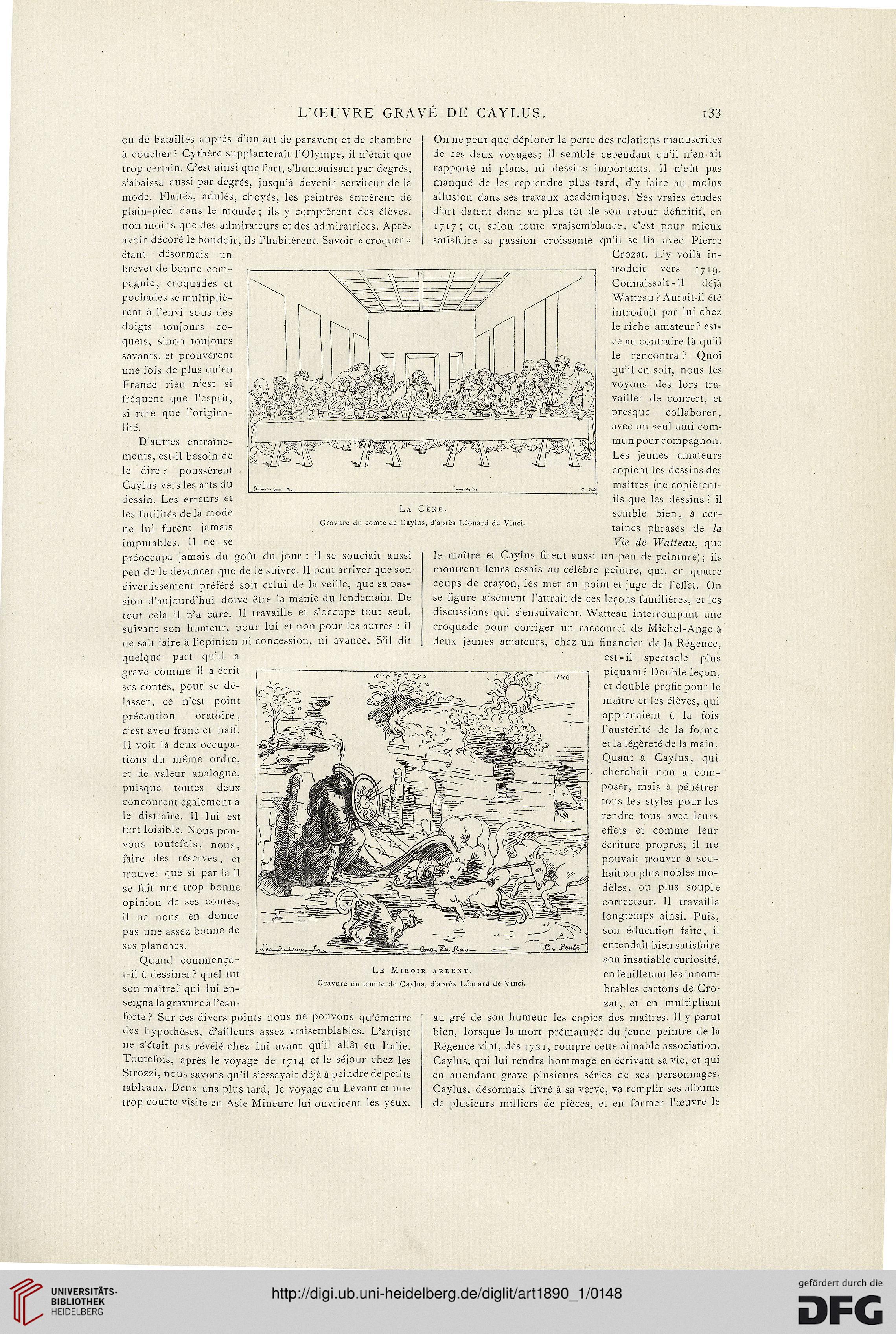

La Cène.

Gravure du comte de Caylus, d’après Léonard de Vinci.

Le Miroir ardent.

Gravure du comte de Caylus, d’après Léonard de Vinci.

133

ou de batailles auprès d'un art de paravent et de chambre

à coucher? Cythère supplanterait l’Olympe, il n’était que

trop certain. C’est ainsi que l’art, s’humanisant par degrés,

s’abaissa aussi par degrés, jusqu’à devenir serviteur de la

mode. Flattés, adulés, choyés, les peintres entrèrent de

plain-pied dans le monde ; ils y comptèrent des élèves,

non moins que des admirateurs et des admiratrices. Après

avoir décoré le boudoir, ils l’habitèrent. Savoir « croquer »

étant désormais un

brevet de bonne com-

pagnie, croquades et

pochades se multipliè-

rent à l’envi sous des

doigts toujours co-

quets, sinon toujours

savants, et prouvèrent

une fois de plus qu'en

France rien n’est si

fréquent que l’esprit,

si rare que l’origina-

lité.

D’autres entraîne-

ments, est-il besoin de

le dire ? poussèrent

Caylus vers les arts du

dessin. Les erreurs et

les futilités de la mode

ne lui furent jamais

imputables. Il ne se

préoccupa jamais du goût du jour : il se souciait aussi

peu de le devancer que de le suivre. Il peut arriver que son

divertissement préféré soit celui de la veille, que sa pas-

sion d’aujourd’hui doive être la manie du lendemain. De

tout cela il n’a cure. Il travaille et s occupe tout seul,

suivant son humeur, pour lui et non pour les autres : il

ne sait faire à l’opinion ni concession, ni avance. S’il dit

quelque part qu’il a

gravé comme il a écrit

ses contes, pour se dé-

lasser, ce n’est point

précaution oratoire,

c’est aveu franc et naïf.

Il voit là deux occupa-

tions du même ordre,

et de valeur analogue,

puisque toutes deux

concourent également à

le distraire. Il lui est

fort loisible. Nous pou-

vons toutefois, nous,

faire des réserves, et

trouver que si par là il

se fait une trop bonne

opinion de ses contes,

il ne nous en donne

p>as une assez bonne de

ses planches.

Quand commença-

t-il à dessiner? quel fut

son maître? qui lui en-

seigna la gravure à l’eau-

forte ? Sur ces divers points nous ne pouvons qu’émettre

des hypothèses, d’ailleurs assez vraisemblables. L’artiste

ne s’était pas révélé chez lui avant qu’il allât en Italie,

loutefois, après le voyage de 1714 et le séjour chez les

Strozzi, nous savons qu’il s’essayait déjà à peindre de petits

tableaux. Deux ans plus tard, le voyage du Levant et une

trop courte visite en Asie Mineure lui ouvrirent les yeux.

On ne peut que déplorer la perte des relations manuscrites

de ces deux voyages; il semble cependant qu’il n’en ait

rapporté ni plans, ni dessins importants. 11 n’eût pas

manqué de les reprendre plus tard, d’y faire au moins

allusion dans ses travaux académiques. Ses vraies études

d’art datent donc au plus tôt de son retour définitif, en

1717; et, selon toute vraisemblance, c’est pour mieux

satisfaire sa passion croissante qu’il se lia avec Pierre

Crozat. L’y voilà in-

troduit vers 1719.

Connaissait - il déjà

Watteau ? Aurait-il été

introduit par lui chez

le riche amateur? est-

ce au contraire là qu’il

le rencontra ? Quoi

qu’il en soit, nous les

voyons dès lors tra-

vailler de concert, et

presque collaborer,

avec un seul ami com-

mun pour compagnon.

Les jeunes amateurs

copient les dessins des

maîtres (ne copièrent-

ils que les dessins ? il

semble bien, à cer-

taines phrases de la

Vie de Watteau, que

le maître et Caylus firent aussi un peu de peinture) ; ils

montrent leurs essais au célèbre peintre, qui, en quatre

coups de crayon, les met au point et juge de l'effet. On

se figure aisément l’attrait de ces leçons familières, et les

discussions qui s’ensuivaient. Watteau interrompant une

croquade pour corriger un raccourci de Michel-Ange à

deux jeunes amateurs, chez un financier de la Régence,

est-il spectacle plus

piquant? Double leçon,

et double profit pour le

maître et les élèves, qui

apprenaient à la fois

l’austérité de la forme

et la légèreté de la main.

Quant à Caylus, qui

cherchait non à com-

poser, mais à pénétrer

tous les styles pour les

rendre tous avec leurs

effets et comme leur

écriture propres, il ne

pouvait trouver à sou-

hait ou plus nobles mo-

dèles, ou plus souple

correcteur. Il travailla

longtemps ainsi. Puis,

son éducation faite, il

entendait bien satisfaire

son insatiable curiosité,

en feuilletant les innom-

brables cartons de Cro-

zat, et en multipliant

au gré de son humeur les copies des maîtres. Il y parut

bien, lorsque la mort prématurée du jeune peintre de la

Régence vint, dès 1721, rompre cette aimable association.

Caylus, qui lui rendra hommage en écrivant sa vie, et qui

en attendant grave plusieurs séries de ses personnages,

Caylus, désormais livré à sa verve, va remplir ses albums

de plusieurs milliers de pièces, et en former l’œuvre le

La Cène.

Gravure du comte de Caylus, d’après Léonard de Vinci.

Le Miroir ardent.

Gravure du comte de Caylus, d’après Léonard de Vinci.