L'ŒUVRE GRAVE DE CAYLUS.

135

son ami C*. » Tournons la page, nous voici en face du

redoutable maître de l’eau-forte, de Rembrandt lui-même,

mais d’un Rembrandt sans lumière, réduit au trait, à la

simple ligne, c’est-à-dire ici à une sorte de contour gros-

sier et presque caricatural. Puis la scène change. Rubens

et Van Dyck nous

montrent, l’un ses

larges académies,

l’autre ses aristocra-

tiques études1, en

attendant qu’une

autre série de per-

sonnages Watteau

vienne faire admirer

ses grâces étudiées,

son aplomb coquet,

sa cambrure mutine.

Après, voyage im-

prévu. On saute

d’une école et d’un

siècle à un autre, de

Titien à Raphaël, du

Parmesan à B. Ban-

dinelli, d’une minia-

ture de Vinci3 à

quelque terrible Mi-

chel-Ange, avec des

Watteau un peu partout, pour remplir les vides. On note,

en passant, des Bandinelli d’une fougue effrayante, avec

des hachures en coup de sabre d’un effet saisissant.

Le deuxième volume n’est pas moins bigarré. Ce sont

encore les maîtres italiens que nous trouvons en tête :

Cabinet du roi. Ici ce n’est plus l’admiration ni la recon-

naissance qui ont guidé la main de Caylus ; c’est l’amitié

— moins encore — la camaraderie. Rien de plus médiocre

en soi que ces singeries à la Coypel ; mais elles étaient

» • F°" 92-97-

2. F" 214.

cette fois c’est à Campagnolle que le graveur s’est arrêté,

s’acharnant à rendre le feuillé des arbres, la solidité des

terrains. Mais la fantaisie moderne reprend vite ses droits.

En même temps — nouveauté importante — l’antique

fait son apparition. Autres curiosités : entre un paysage

italien et une san-

guine de Raphaël

s’étale un sabbat de

Gillot1, de ce Gillot

qui fut le maître de

Watteau. Caylus l’a-

t-ilconnu, fréquenté?

On le croirait à voir

l’insistance avec la-

quelle il revient à cet

artiste oublié de nos

jours, et qui fut

éclipsé de son vivant

même par son bril-

lant disciple. C’est

dans l’œuvre de Cay-

lus qu’il faut aller

chercher un certain

nombre de Gillots

introuvables. De Gil-

lot, ces fêtes cham-

pêtres, ces travestis-

sements 2 ; de Gillot encore la fantaisie analogue du n° 309 ;

de lui enfin, quoiqu’elle ne soit pas signée, cette série

d’arlequins qui coudoient les singes travestis de Charles

Coypel. L’auteur de ce défilé fantasque n’est autre que le

directeur de l’Académie royale, le garde des dessins du

nouvelles. Peut-être encore était-ce un souvenir de Mor-

ville ou de Surgères. Caylus s’y est déridé un instant. C’est

le moment où, avec un adroit agencement et quelques

notes, l’album eût pu livrer des confidences, « illustrer »

1. F“ 268.

2. F°* 2q8-3oo.

La Tour carrée.

Gravure du comte de Caylus, d'après le Titien.

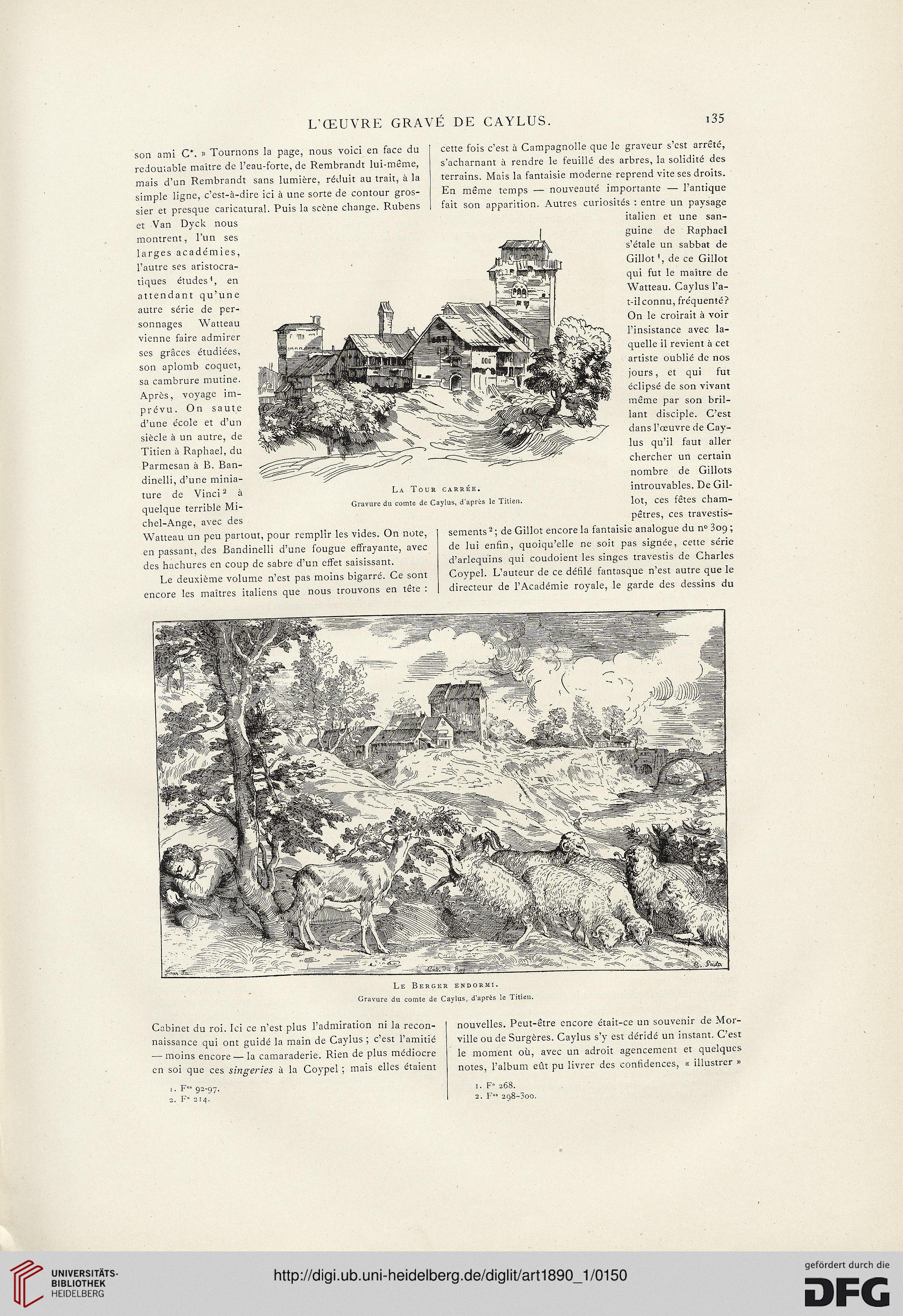

Le Berger endormi.

Gravure du comte de Caylus, d’après le Titien.

135

son ami C*. » Tournons la page, nous voici en face du

redoutable maître de l’eau-forte, de Rembrandt lui-même,

mais d’un Rembrandt sans lumière, réduit au trait, à la

simple ligne, c’est-à-dire ici à une sorte de contour gros-

sier et presque caricatural. Puis la scène change. Rubens

et Van Dyck nous

montrent, l’un ses

larges académies,

l’autre ses aristocra-

tiques études1, en

attendant qu’une

autre série de per-

sonnages Watteau

vienne faire admirer

ses grâces étudiées,

son aplomb coquet,

sa cambrure mutine.

Après, voyage im-

prévu. On saute

d’une école et d’un

siècle à un autre, de

Titien à Raphaël, du

Parmesan à B. Ban-

dinelli, d’une minia-

ture de Vinci3 à

quelque terrible Mi-

chel-Ange, avec des

Watteau un peu partout, pour remplir les vides. On note,

en passant, des Bandinelli d’une fougue effrayante, avec

des hachures en coup de sabre d’un effet saisissant.

Le deuxième volume n’est pas moins bigarré. Ce sont

encore les maîtres italiens que nous trouvons en tête :

Cabinet du roi. Ici ce n’est plus l’admiration ni la recon-

naissance qui ont guidé la main de Caylus ; c’est l’amitié

— moins encore — la camaraderie. Rien de plus médiocre

en soi que ces singeries à la Coypel ; mais elles étaient

» • F°" 92-97-

2. F" 214.

cette fois c’est à Campagnolle que le graveur s’est arrêté,

s’acharnant à rendre le feuillé des arbres, la solidité des

terrains. Mais la fantaisie moderne reprend vite ses droits.

En même temps — nouveauté importante — l’antique

fait son apparition. Autres curiosités : entre un paysage

italien et une san-

guine de Raphaël

s’étale un sabbat de

Gillot1, de ce Gillot

qui fut le maître de

Watteau. Caylus l’a-

t-ilconnu, fréquenté?

On le croirait à voir

l’insistance avec la-

quelle il revient à cet

artiste oublié de nos

jours, et qui fut

éclipsé de son vivant

même par son bril-

lant disciple. C’est

dans l’œuvre de Cay-

lus qu’il faut aller

chercher un certain

nombre de Gillots

introuvables. De Gil-

lot, ces fêtes cham-

pêtres, ces travestis-

sements 2 ; de Gillot encore la fantaisie analogue du n° 309 ;

de lui enfin, quoiqu’elle ne soit pas signée, cette série

d’arlequins qui coudoient les singes travestis de Charles

Coypel. L’auteur de ce défilé fantasque n’est autre que le

directeur de l’Académie royale, le garde des dessins du

nouvelles. Peut-être encore était-ce un souvenir de Mor-

ville ou de Surgères. Caylus s’y est déridé un instant. C’est

le moment où, avec un adroit agencement et quelques

notes, l’album eût pu livrer des confidences, « illustrer »

1. F“ 268.

2. F°* 2q8-3oo.

La Tour carrée.

Gravure du comte de Caylus, d'après le Titien.

Le Berger endormi.

Gravure du comte de Caylus, d’après le Titien.