L'ŒUVRE GRAVE DE CAYLUS.

dernier secret. Vous croyez qu’il se repose? Point. 11 a

pris la plume, et n’a fait que changer d’outil '.

Gaylus évalue quelque part à trois mille le nombre des

morceaux qu’il a gravés. 11 est certainement au-dessous de

la vérité. Il est juste d’ajouter que ce s morceaux sont sou-

vent de faible dimension, et qu’une monnaie gravée au

trait, par exemple, ne saurait passer pour une oeuvre. Mais,

d’autre part, le Recueil n’est pas complet. Sans avoir fait

précisément des recherches spéciales à ce sujet, nous

avons pu constater l’absence de certaines pièces assez inté-

ressantes, surtout parmi celles de sa composition. Caylus,

dans son œuvre artistique, a peu inventé. D'ordinaire, il

s’est contenté de reproduire; il est traducteur plus qu’au-

teur. Mais, avec son esprit mordant, quand il invente, il

est volontiers satirique. On a déjà vu le Régime de Noël

Falconet ; dans l’Assemblée des Brocanteurs *, il raille la

sottise de certains collectionneurs. Dans une caricature

de la Comédie-Française, qui manque au Recueil, des

bûches sont représentées

en coiffures et en per-

ruques. Absente, la série

des Figures à la grecque,

plaisanterie gravée qui

ressemblait sans doute à

celle .que fit plus tard

Carmontelle ; absente

aussi, la Procession d'en-

fants montrée chez

Mme Geoffrin, et dont

son ami Paciaudi eut un

exemplaire de choix. En-

fin, dans un lot de gra-

vures acquis dernière-

ment par la bibliothèque

de Caen, nous avons dé-

couvert deux ou trois

autres de ces estampes en

couleurs, gravées « à

l’eau-forte par M. le C.

de C., et en bois sous sa

conduite par Nicolas Le

Sueur », dont l’œuvre de

Caylus contient plusieurs

spécimens. Le Catalogue

de l’oeuvre gravé de Cay-

lus n’a jamais été fait.

On n’attend pas que nous le donnions ici, car il serait à

lui seul tout un minutieux travail. Contentons-nous de

signaler le réel intérêt qu’offrirait l’entreprise. Elle est

digne de tenter un connaisseur.

Cette rapide description suffit pour que nous puissions

apprécier le talent de Caylus et sa nature. Malgré le

désordre du Recueil, un seul genre de recherches apparaît

nettement poursuivi, à travers mille apparentes digres-

sions. Celles-ci sont les épisodes de l’œuvre; elles enri- 1 2

1. Caylus a très peu gravé dans les vingt dernières années de sa

vie.

2. F0 411. — Anes examinant avec des loupes un tableau vide

posé sur chevalet. L’un braie de satisfaction, tourné vers le specta-

teur. Statues et bustes sur socles qui ricanent. Deux thuriféraires,

échine ployée, long manteau, longues oreilles, encensent l’âne du

tuilieu, qui, d’ailleurs, s’encense lui-même. — Une autre épreuve du

Cabinet des Estampes porte cette annotation : « Cette estampe a été

gravée en 1727 par M. le C. de Caylus pour donner un ridicule aux

brocanteurs et aux mauvais connaisseurs de Paris, dont il y en a qui

regardent comme tableaux d’Italie tous ceux qui sont peints sur. la

toile qui se fait en ce pays-là. » (Voir Champfleury, Histoire de la

caricature sous la Réforme et la Ligue, p. 2gô.) — 11 est parlé, même

page, d une autre caricature sur Lafont de Saint-Yenne, attribuée à

Caylus.

ï37

chissent le.sujet, elles ne sont pas le sujet lui-même. On y

sent l’influence des maîtres, des amis, des occasions : on

pourrait presque les dater : Gillot, Watteau, Coypel, Bou-

chardon, représentent les époques de sa vie d’artiste,

comme les étapes de son talent. A les reproduire, l’œil

s’amuse, la main se joue; l’âme est ailleurs. Elle est dans

cette lutte infatigable soutenue à plusieurs reprises, à des

années de distance, avec les plus grands maîtres de l’art

classique; elle est dans cet acharnement à poursuivre leur

pensée dans ce qu’elle a de plus primesautier, de plus per-

sonnel. Caylus cherche, suivant son admirable expres-

sion, « les chemins que le génie et le goût se savent frayer

pour arriver au parfait1 ». A vingt-cinq ans, alors que

l’art français languit en plein marasme, Caylus découvre

les grands peintres de la Renaissance italienne : mais non

pas tels qu’ils sont pour le public, dans leurs tableaux trop

composés et trop sages. Il les surprend dans l’ardeur du

travail, jetant sur le papier leurs traits de flamme, expri-

mant la pensée dans son

vol, saisissant au vif une

attitude, une expression,

se livrant enfin tout en-

tiers au dieu qui les ins-

pire. La vue de ces traits

« où le génie seul do-

mine », lui donne « un

spectacle ravissant ». Ces

morceaux originaux,

dont on commence alors

à soupçonner le prix,

Caylus en trouvait pour

son bonheur jusqu’à trois

dépôts dans Paris, chez

Crozat, chez le roi, chez

Mariette. C’étaient là ses

sanctuaires. C’est là que,

enfermé avec ses dieux,

il sacrifie tous les jours

sur leurs autels. Son

culte peu à peu s’épure.

Ebloui d’abord, il s’é-

prend de la fausse gran-

deur des Carrache. Cet

engouement dure peu.

Une méditation plus pro-

fonde l’arrête et le fixe

définitivement auprès des grands chefs de l’école classique,

de Michel-Ange, de Raphaël, de Titien, de Vinci, de

Rubens, de Van Dyck, de Rembrandt. Il étudie même

leurs précurseurs, et peut-être n’a-t-il pas dépendu de lui

qu’il ne remontât jusqu’aux primitifs. Ces admirables

artistes de la Renaissance, il ne se lasse point d’en observer

la pensée, d’en poursuivre, suivant le mot de Bossuet, les

« vives et impétueuses saillies ». On sent que la fraîcheur,

la force de ces robustes essais, « où tout est esprit », l'en-

chantent et l’enivrent. Avec eux, il s'éprend de ces dra-

peries largement jetées, jamais tourmentées, de ces corps

aux beaux aplombs, de cette figure humaine si noble, si

1. « On conserve dans les portefeuilles des curieux plusieurs

morceaux qui déposent admirablement des chemins que le génie et

le goût se savent frayer pour arriver au parfait. Il en est où le génie

seul domine, qui nous donnent un spectacle ravissant. Quel charme,

en effet, ne goûtons-nous pas en voyant le feu d’une première idée

jeté sur le papier ou empreint sur une maquette? Production d’un

instant, où tout est esprit, et où la manœuvre n’est pour rien. On

voit ensuite, avec non moins de satisfaction, cette même idée plus

formée, plus étudiée, donner des preuves de la réflexion, de la

sagesse et du goût de son auteur, auxquels se sont plus ou moins

jointes les beautés de la nature dont il a fait choix. » (Réflexions sur

la peintui'e, discours prononcé à l’Académie royale.)

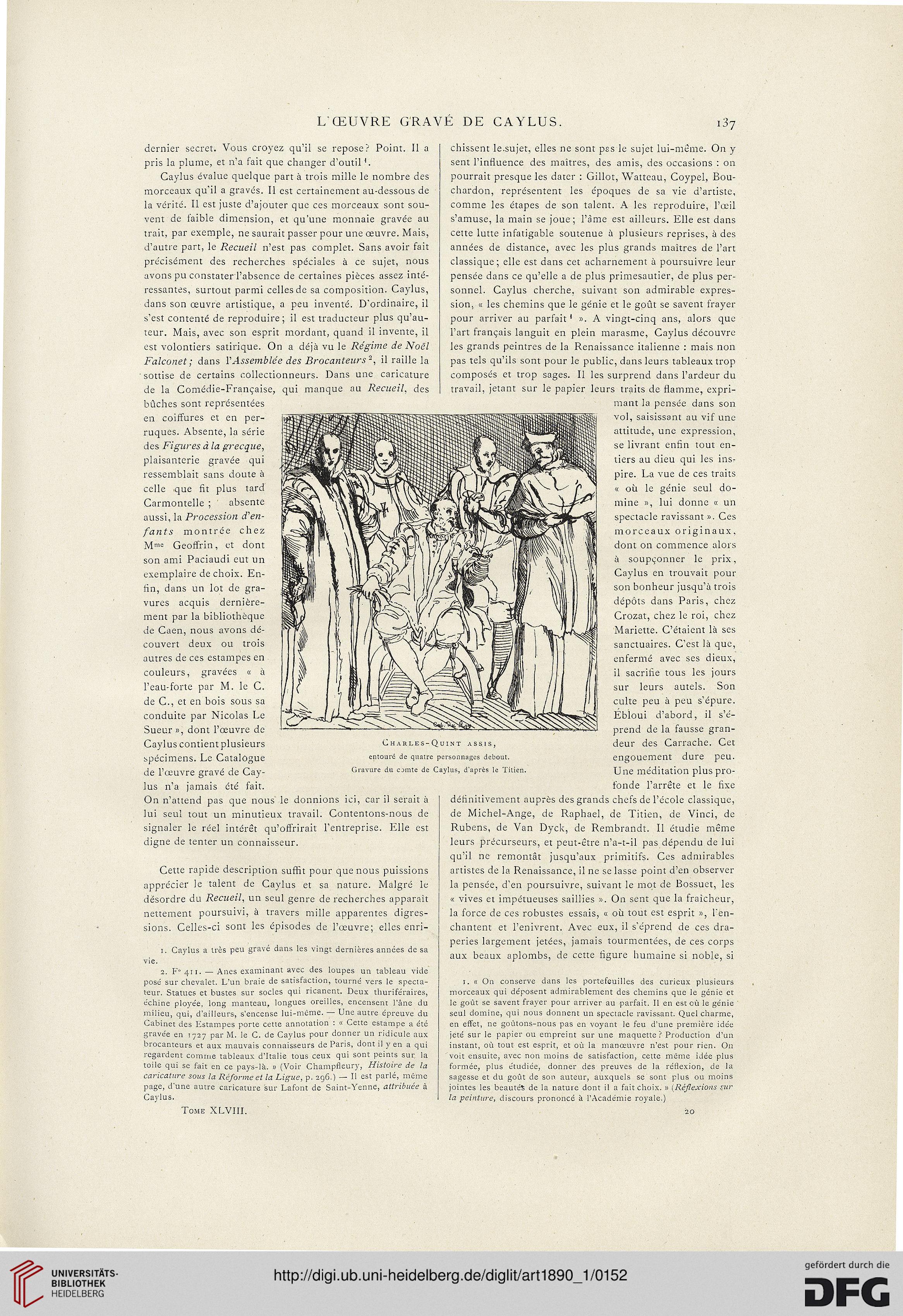

Charles-Quint assis,

entouré de quatre personnages debout.

Gravure du comte de Caylus, d’après le Titien.

Tome XLVIII.

20

dernier secret. Vous croyez qu’il se repose? Point. 11 a

pris la plume, et n’a fait que changer d’outil '.

Gaylus évalue quelque part à trois mille le nombre des

morceaux qu’il a gravés. 11 est certainement au-dessous de

la vérité. Il est juste d’ajouter que ce s morceaux sont sou-

vent de faible dimension, et qu’une monnaie gravée au

trait, par exemple, ne saurait passer pour une oeuvre. Mais,

d’autre part, le Recueil n’est pas complet. Sans avoir fait

précisément des recherches spéciales à ce sujet, nous

avons pu constater l’absence de certaines pièces assez inté-

ressantes, surtout parmi celles de sa composition. Caylus,

dans son œuvre artistique, a peu inventé. D'ordinaire, il

s’est contenté de reproduire; il est traducteur plus qu’au-

teur. Mais, avec son esprit mordant, quand il invente, il

est volontiers satirique. On a déjà vu le Régime de Noël

Falconet ; dans l’Assemblée des Brocanteurs *, il raille la

sottise de certains collectionneurs. Dans une caricature

de la Comédie-Française, qui manque au Recueil, des

bûches sont représentées

en coiffures et en per-

ruques. Absente, la série

des Figures à la grecque,

plaisanterie gravée qui

ressemblait sans doute à

celle .que fit plus tard

Carmontelle ; absente

aussi, la Procession d'en-

fants montrée chez

Mme Geoffrin, et dont

son ami Paciaudi eut un

exemplaire de choix. En-

fin, dans un lot de gra-

vures acquis dernière-

ment par la bibliothèque

de Caen, nous avons dé-

couvert deux ou trois

autres de ces estampes en

couleurs, gravées « à

l’eau-forte par M. le C.

de C., et en bois sous sa

conduite par Nicolas Le

Sueur », dont l’œuvre de

Caylus contient plusieurs

spécimens. Le Catalogue

de l’oeuvre gravé de Cay-

lus n’a jamais été fait.

On n’attend pas que nous le donnions ici, car il serait à

lui seul tout un minutieux travail. Contentons-nous de

signaler le réel intérêt qu’offrirait l’entreprise. Elle est

digne de tenter un connaisseur.

Cette rapide description suffit pour que nous puissions

apprécier le talent de Caylus et sa nature. Malgré le

désordre du Recueil, un seul genre de recherches apparaît

nettement poursuivi, à travers mille apparentes digres-

sions. Celles-ci sont les épisodes de l’œuvre; elles enri- 1 2

1. Caylus a très peu gravé dans les vingt dernières années de sa

vie.

2. F0 411. — Anes examinant avec des loupes un tableau vide

posé sur chevalet. L’un braie de satisfaction, tourné vers le specta-

teur. Statues et bustes sur socles qui ricanent. Deux thuriféraires,

échine ployée, long manteau, longues oreilles, encensent l’âne du

tuilieu, qui, d’ailleurs, s’encense lui-même. — Une autre épreuve du

Cabinet des Estampes porte cette annotation : « Cette estampe a été

gravée en 1727 par M. le C. de Caylus pour donner un ridicule aux

brocanteurs et aux mauvais connaisseurs de Paris, dont il y en a qui

regardent comme tableaux d’Italie tous ceux qui sont peints sur. la

toile qui se fait en ce pays-là. » (Voir Champfleury, Histoire de la

caricature sous la Réforme et la Ligue, p. 2gô.) — 11 est parlé, même

page, d une autre caricature sur Lafont de Saint-Yenne, attribuée à

Caylus.

ï37

chissent le.sujet, elles ne sont pas le sujet lui-même. On y

sent l’influence des maîtres, des amis, des occasions : on

pourrait presque les dater : Gillot, Watteau, Coypel, Bou-

chardon, représentent les époques de sa vie d’artiste,

comme les étapes de son talent. A les reproduire, l’œil

s’amuse, la main se joue; l’âme est ailleurs. Elle est dans

cette lutte infatigable soutenue à plusieurs reprises, à des

années de distance, avec les plus grands maîtres de l’art

classique; elle est dans cet acharnement à poursuivre leur

pensée dans ce qu’elle a de plus primesautier, de plus per-

sonnel. Caylus cherche, suivant son admirable expres-

sion, « les chemins que le génie et le goût se savent frayer

pour arriver au parfait1 ». A vingt-cinq ans, alors que

l’art français languit en plein marasme, Caylus découvre

les grands peintres de la Renaissance italienne : mais non

pas tels qu’ils sont pour le public, dans leurs tableaux trop

composés et trop sages. Il les surprend dans l’ardeur du

travail, jetant sur le papier leurs traits de flamme, expri-

mant la pensée dans son

vol, saisissant au vif une

attitude, une expression,

se livrant enfin tout en-

tiers au dieu qui les ins-

pire. La vue de ces traits

« où le génie seul do-

mine », lui donne « un

spectacle ravissant ». Ces

morceaux originaux,

dont on commence alors

à soupçonner le prix,

Caylus en trouvait pour

son bonheur jusqu’à trois

dépôts dans Paris, chez

Crozat, chez le roi, chez

Mariette. C’étaient là ses

sanctuaires. C’est là que,

enfermé avec ses dieux,

il sacrifie tous les jours

sur leurs autels. Son

culte peu à peu s’épure.

Ebloui d’abord, il s’é-

prend de la fausse gran-

deur des Carrache. Cet

engouement dure peu.

Une méditation plus pro-

fonde l’arrête et le fixe

définitivement auprès des grands chefs de l’école classique,

de Michel-Ange, de Raphaël, de Titien, de Vinci, de

Rubens, de Van Dyck, de Rembrandt. Il étudie même

leurs précurseurs, et peut-être n’a-t-il pas dépendu de lui

qu’il ne remontât jusqu’aux primitifs. Ces admirables

artistes de la Renaissance, il ne se lasse point d’en observer

la pensée, d’en poursuivre, suivant le mot de Bossuet, les

« vives et impétueuses saillies ». On sent que la fraîcheur,

la force de ces robustes essais, « où tout est esprit », l'en-

chantent et l’enivrent. Avec eux, il s'éprend de ces dra-

peries largement jetées, jamais tourmentées, de ces corps

aux beaux aplombs, de cette figure humaine si noble, si

1. « On conserve dans les portefeuilles des curieux plusieurs

morceaux qui déposent admirablement des chemins que le génie et

le goût se savent frayer pour arriver au parfait. Il en est où le génie

seul domine, qui nous donnent un spectacle ravissant. Quel charme,

en effet, ne goûtons-nous pas en voyant le feu d’une première idée

jeté sur le papier ou empreint sur une maquette? Production d’un

instant, où tout est esprit, et où la manœuvre n’est pour rien. On

voit ensuite, avec non moins de satisfaction, cette même idée plus

formée, plus étudiée, donner des preuves de la réflexion, de la

sagesse et du goût de son auteur, auxquels se sont plus ou moins

jointes les beautés de la nature dont il a fait choix. » (Réflexions sur

la peintui'e, discours prononcé à l’Académie royale.)

Charles-Quint assis,

entouré de quatre personnages debout.

Gravure du comte de Caylus, d’après le Titien.

Tome XLVIII.

20