L’ECOLE HOLLANDAISE (1609-1688).

153

fond sentiment de l’invention et de la poésie, assez indif-

férent au costume et à la localité historique, ne s’est pas

borné à reproduire un passage touchant de l’Evangile

selon saint Luc, il a en quelque sorte généralisé l’idée de

la charité, de la fraternité que les hommes doivent avoir

les uns pour les autres, et c’est ce qui fait la haute valeur

de sa conception.

Quelques intelligences d’élite ne se contentaient plus

des affirmations de la théologie et de la scolastique relati-

vement à la destinée ihumaine et à ses rapports avec les

phénomènes du monde physique et du monde moral. Elles

avaient des doutes de tout genre. Elles cherchaient en

vain un point de départ rationnel. Elles se gardaient de le

demander aux sciences positives qui pourtant avaient déjà

pris leur essor. Elles considéraient parfois comme des

certitudes des hypothèses aussi peu fondées' que celles

qu’elles combattaient. Mais elles étaient invinciblement

attirées par ces questions ardues dont la pensée, repliée

sur elle-même, s’efforce de pénétrer les mystères. Ingé-

nieux ou chimériques, les systèmes combinés par elle

intéressaient la plupart de ceux que ne satisfaisaient plus

les explications dogmatiques des églises anciennes ou

nouvelles. Rembrandt était probablement au nombre de

ceux-là, ou du moins il devait avoir été frappé du travail

intellectuel qui, çà et là, s’accomplissait autour de lui, car

c’est, semble-t-il, sous cette impression qu’il a peint les

deux petits tableaux intitulés le Philosophe en méditation,

du Musée du Louvre. Etranger aux vulgarités qui l’envi-

ronnent, absorbé dans ses réflexions, ce vieillard est-il un

représentant de doctrines vieillies et contestables sinon

fausses? N’est-il pas plutôt un chercheur de vérités nou-

velles faisant appel à la raison?

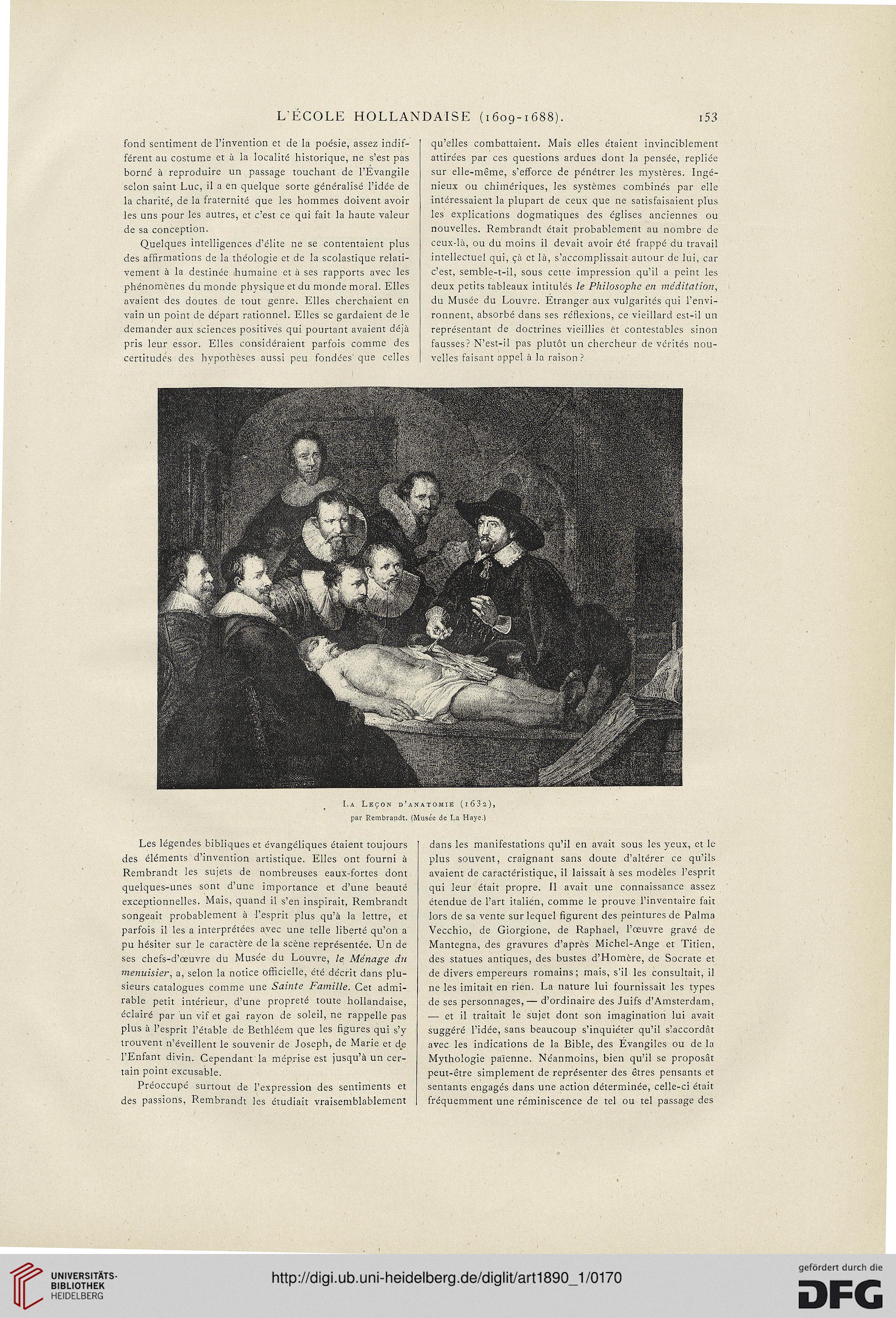

I.a Leçon d’anatomie ( i 6 3 2.),

par Rembrandt. (Musée de La Haye.)

Les légendes bibliques et évangéliques étaient toujours

des éléments d’invention artistique. Elles ont fourni à

Rembrandt les sujets de nombreuses eaux-fortes dont

quelques-unes sont d’une importance et d’une beauté

exceptionnelles. Mais, quand il s’en inspirait, Rembrandt

songeait probablement à l’esprit plus qu’à la lettre, et

parfois il les a interprétées avec une telle liberté qu’on a

pu hésiter sur le caractère de la scène représentée. Un de

ses chefs-d’œuvre du Musée du Louvre, le Ménage du

menuisier, a, selon la notice officielle, été décrit dans plu-

sieurs catalogues comme une Sainte Famille. Cet admi-

rable petit intérieur, d’une propreté toute hollandaise,

éclairé par un vif et gai rayon de soleil, ne rappelle pas

plus à l’esprit l’étable de Bethléem que les figures qui s’y

trouvent n’éveillent le souvenir de Joseph, de Marie et de

l’Enfant divin. Cependant la méprise est jusqu’à un cer-

tain point excusable.

Préoccupé surtout de l’expression des sentiments et

des passions, Rembrandt les étudiait vraisemblablement

dans les manifestations qu’il en avait sous les yeux, et le

plus souvent, craignant sans doute d’altérer ce qu’ils

avaient de caractéristique, il laissait à ses modèles l’esprit

qui leur était propre, fl avait une connaissance assez

étendue de l’art italien, comme le prouve l’inventaire fait

lors de sa vente sur lequel figurent des peintures de Palma

Vecchio, de Giorgione, de Raphaël, l’œuvre gravé de

Mantegna, des gravures d’après Michel-Ange et Titien,

des statues antiques, des bustes d’Homère, de Socrate et

de divers empereurs romains; mais, s’il les consultait, il

ne les imitait en rien. La nature lui fournissait les types

de ses personnages, — d’ordinaire des Juifs d’Amsterdam,

— et il traitait le sujet dont son imagination lui avait

suggéré l’idée, sans beaucoup s’inquiéter qu’il s’,accordât

avec les indications de la Bible, des Evangiles ou de la

Mythologie païenne. Néanmoins, bien qu’il se proposât

peut-être simplement de représenter des êtres pensants et

sentants engagés dans une action déterminée, celle-ci était

fréquemment une réminiscence de tel ou tel passage des

153

fond sentiment de l’invention et de la poésie, assez indif-

férent au costume et à la localité historique, ne s’est pas

borné à reproduire un passage touchant de l’Evangile

selon saint Luc, il a en quelque sorte généralisé l’idée de

la charité, de la fraternité que les hommes doivent avoir

les uns pour les autres, et c’est ce qui fait la haute valeur

de sa conception.

Quelques intelligences d’élite ne se contentaient plus

des affirmations de la théologie et de la scolastique relati-

vement à la destinée ihumaine et à ses rapports avec les

phénomènes du monde physique et du monde moral. Elles

avaient des doutes de tout genre. Elles cherchaient en

vain un point de départ rationnel. Elles se gardaient de le

demander aux sciences positives qui pourtant avaient déjà

pris leur essor. Elles considéraient parfois comme des

certitudes des hypothèses aussi peu fondées' que celles

qu’elles combattaient. Mais elles étaient invinciblement

attirées par ces questions ardues dont la pensée, repliée

sur elle-même, s’efforce de pénétrer les mystères. Ingé-

nieux ou chimériques, les systèmes combinés par elle

intéressaient la plupart de ceux que ne satisfaisaient plus

les explications dogmatiques des églises anciennes ou

nouvelles. Rembrandt était probablement au nombre de

ceux-là, ou du moins il devait avoir été frappé du travail

intellectuel qui, çà et là, s’accomplissait autour de lui, car

c’est, semble-t-il, sous cette impression qu’il a peint les

deux petits tableaux intitulés le Philosophe en méditation,

du Musée du Louvre. Etranger aux vulgarités qui l’envi-

ronnent, absorbé dans ses réflexions, ce vieillard est-il un

représentant de doctrines vieillies et contestables sinon

fausses? N’est-il pas plutôt un chercheur de vérités nou-

velles faisant appel à la raison?

I.a Leçon d’anatomie ( i 6 3 2.),

par Rembrandt. (Musée de La Haye.)

Les légendes bibliques et évangéliques étaient toujours

des éléments d’invention artistique. Elles ont fourni à

Rembrandt les sujets de nombreuses eaux-fortes dont

quelques-unes sont d’une importance et d’une beauté

exceptionnelles. Mais, quand il s’en inspirait, Rembrandt

songeait probablement à l’esprit plus qu’à la lettre, et

parfois il les a interprétées avec une telle liberté qu’on a

pu hésiter sur le caractère de la scène représentée. Un de

ses chefs-d’œuvre du Musée du Louvre, le Ménage du

menuisier, a, selon la notice officielle, été décrit dans plu-

sieurs catalogues comme une Sainte Famille. Cet admi-

rable petit intérieur, d’une propreté toute hollandaise,

éclairé par un vif et gai rayon de soleil, ne rappelle pas

plus à l’esprit l’étable de Bethléem que les figures qui s’y

trouvent n’éveillent le souvenir de Joseph, de Marie et de

l’Enfant divin. Cependant la méprise est jusqu’à un cer-

tain point excusable.

Préoccupé surtout de l’expression des sentiments et

des passions, Rembrandt les étudiait vraisemblablement

dans les manifestations qu’il en avait sous les yeux, et le

plus souvent, craignant sans doute d’altérer ce qu’ils

avaient de caractéristique, il laissait à ses modèles l’esprit

qui leur était propre, fl avait une connaissance assez

étendue de l’art italien, comme le prouve l’inventaire fait

lors de sa vente sur lequel figurent des peintures de Palma

Vecchio, de Giorgione, de Raphaël, l’œuvre gravé de

Mantegna, des gravures d’après Michel-Ange et Titien,

des statues antiques, des bustes d’Homère, de Socrate et

de divers empereurs romains; mais, s’il les consultait, il

ne les imitait en rien. La nature lui fournissait les types

de ses personnages, — d’ordinaire des Juifs d’Amsterdam,

— et il traitait le sujet dont son imagination lui avait

suggéré l’idée, sans beaucoup s’inquiéter qu’il s’,accordât

avec les indications de la Bible, des Evangiles ou de la

Mythologie païenne. Néanmoins, bien qu’il se proposât

peut-être simplement de représenter des êtres pensants et

sentants engagés dans une action déterminée, celle-ci était

fréquemment une réminiscence de tel ou tel passage des