154

L'ART.

Livres saints, et, l’interprétation de ce dernier ayant été

considérée comme l’objet principal de la composition, on

a parfois donné à quelques-uns de ses tableaux des titres

d’une exactitude contestable. De fait, le Ménage du menui-

sier est l’image idéale de la vie intime, du travail assidu,

de l’affection maternelle dont la famille hollandaise offrait

journellement le spectacle, et des

analogies fort lointaines avec un

incident de la légende religieuse ne

sauraient ajouter au mérite de cette

oeuvre d’une si rare qualité.

La réalité était le point de départ

habituel, le commencement et la fin

de toutes les inventions de Rem-

brandt. Mais celui-ci en avait une

intelligence supérieure, une vision

singulièrement originale etprofonde.

Il ne se contentait pas d’en repro-

duire la forme extérieure, il tâchait

évidemment d’en montrer le sens

caché, la force active soumise tantôt

à des lois physiques, tantôt à des

impulsions morales. Sa manière de

l’envisager et de la comprendre lui

permettait en conséquence de traiter

des sujets de tout genre, meme ceux

qui relèvent delà légende religieuse.

Les actions miraculeuses semblent,

en effet, avoir eu pour lui, ainsi que

les phénomènes naturels de tout ordre, une signification

particulière dont son esprit, libre de préjugés et d’entraves,

cherchait en lui-même la représentation idéale, au lieu de

demander celle-ci, soit à un art antérieur, soit à une con-

ception plus ou moins arbitraire de la beauté absolue. Sa

complète indépendance à cet

égard et la puissance de sa pen-

sée, non moins que la fécon-

dité de son imagination et l’ex-

cellence de sa technique, le

classent au même rang que les

maîtres les plus illustres de la

peinture, et lui assignent une

place à part dans l’école hollan-

daise, fort au-dessus de celle de

très habiles artistes ses contem-

porains.

Le mélange de réalité et

d’idéalité dont la plupart des

tableaux de Rembrandt portent

l’empreinte apparaît aussi en

partie dans ses portraits. Ceux

qui sont au Musée du Louvre,

en particulier les quatre] por-

traits où il s’est représenté lui-

même, suffisent à montrer com-

bien il avait le sentiment des

multiples variations de la phy-

sionomie individuelle. Chacun

d’eux, en quelque sorte, révèle

tout à la fois l’expression mo-

mentanée et le caractère perma-

nent d'une personnalité donnée

et semble ainsi etre autant une création de la pensée de

l’artiste qu’une reproduction des traits du modèle. Par là

encore Rembrandt se distingue des peintres de son temps

et de son pays. Nul d’entre eux, en effet, ne saurait lui

être comparé, sauf peut-être Frans Hais, son aîné de

vingt et quelques années.

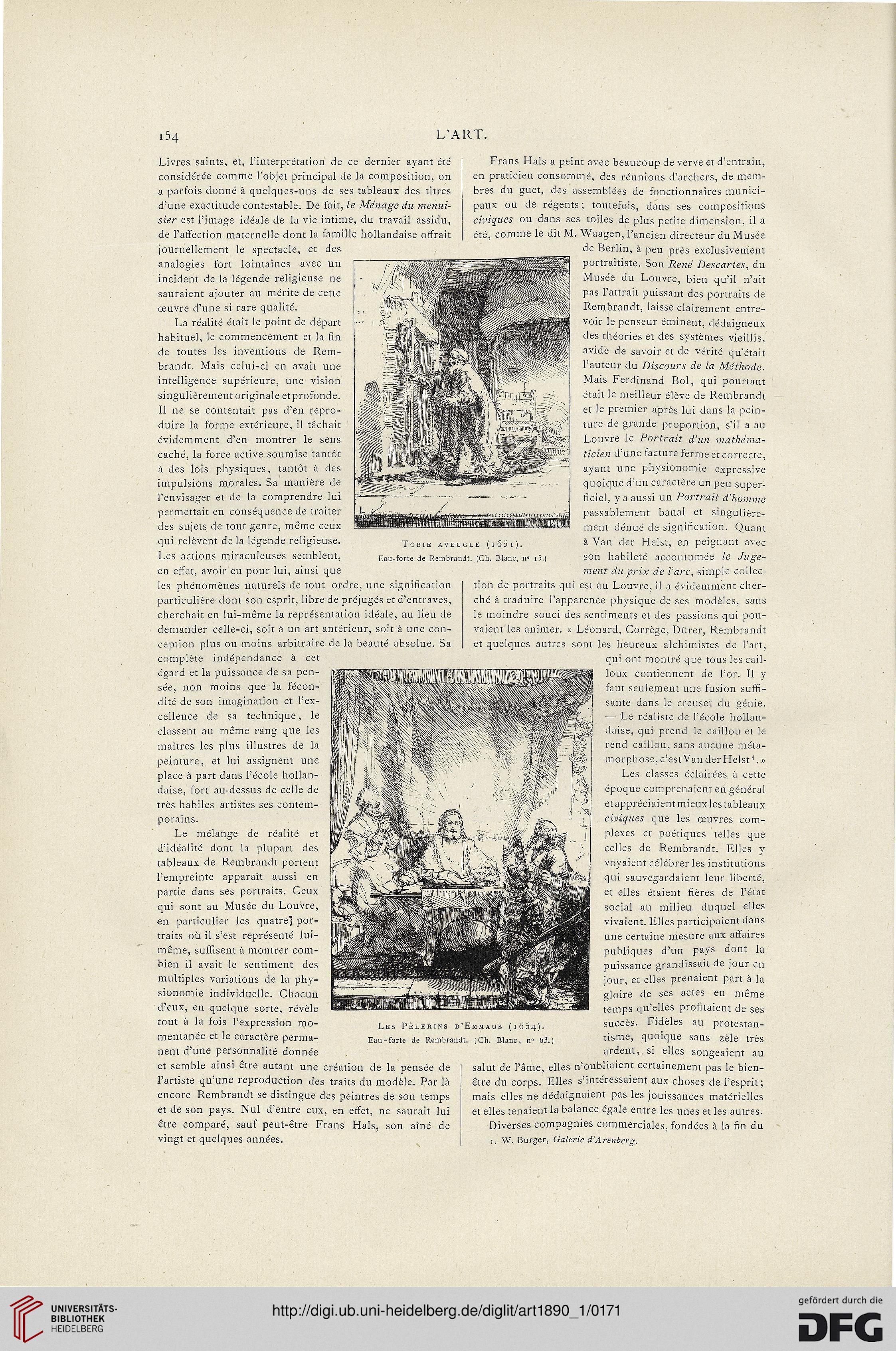

Tobie aveugle ( i6 5 i ).

Eau-forte de Rembrandt. (Ch. Blanc, n° 15.)

Les Pèlerins d’Emma its (1654).

Eau-forte de Rembrandt. (Ch. Blanc, n° 63.)

Frans Hais a peint avec beaucoup de verve et d’entrain,

en praticien consommé, des réunions d’archers, de mem-

bres du guet, des assemblées de fonctionnaires munici-

paux ou de régents; toutefois, dans ses compositions

civiques ou dans ses toiles de plus petite dimension, il a

été, comme le dit M. Waagen, l’ancien directeur du Musée

de Berlin, à peu près exclusivement

portraitiste. Son René Descaries, du

Musée du Louvre, bien qu’il n’ait

pas l’attrait puissant des portraits de

Rembrandt, laisse clairement entre-

voir le penseur éminent, dédaigneux

des théories et des systèmes vieillis,

avide de savoir et de vérité qu'était

l’auteur du Discours de la Méthode.

Mais Ferdinand Bol, qui pourtant

était le meilleur élève de Rembrandt

et le premier après lui dans la pein-

ture de grande proportion, s’il a au

Louvre le Portrait d’un mathéma-

ticien d’une facture ferme et correcte,

ayant une physionomie expressive

quoique d’un caractère un peu super-

ficiel, y a aussi un Portrait d’homme

passablement banal et singulière-

ment dénué de signification. Quant

à Van der Helst, en peignant avec

son habileté accoutumée le Juge-

ment du prix de l’arc, simple collec-

tion de portraits qui est au Louvre, il a évidemment cher-

ché à traduire l’apparence physique de ses modèles, sans

le moindre souci des sentiments et des passions qui pou-

vaient les animer. « Léonard, Corrège, Dürer, Rembrandt

et quelques autres sont les heureux alchimistes de l’art,

qui ont montré que tous les cail-

loux contiennent de l’or. Il y

faut seulement une fusion suffi-

sante dans le creuset du génie.

— Le réaliste de l’école hollan-

daise, qui prend le caillou et le

rend caillou, sans aucune méta-

morphose, c’est Van der Helst L »

Les classes éclairées à cette

époque comprenaient en général

et appréciaient mieux les tableaux

civiques que les œuvres com-

plexes et poétiques telles que

celles de Rembrandt. Elles y

voyaient célébrer les institutions

qui sauvegardaient leur liberté,

et elles étaient fières de l’état

social au milieu duquel elles

vivaient. Elles participaient dans

une certaine mesure aux affaires

publiques d’un pays dont la

puissance grandissait de jour en

jour, et elles prenaient part à la

gloire de ses actes en même

temps qu’elles profitaient de ses

succès. Fidèles au protestan-

tisme, quoique sans zèle très

ardent, si elles songeaient au

salut de l’âme, elles n’oubliaient certainement pas le bien-

être du corps. Elles s’intéressaient aux choses de l’esprit;

mais elles ne dédaignaient pas les jouissances matérielles

et elles tenaient la balance égale entre les unes et les autres.

Diverses compagnies commerciales, fondées à la fin du

i. W. Burger, Galerie d'Arenberg.

L'ART.

Livres saints, et, l’interprétation de ce dernier ayant été

considérée comme l’objet principal de la composition, on

a parfois donné à quelques-uns de ses tableaux des titres

d’une exactitude contestable. De fait, le Ménage du menui-

sier est l’image idéale de la vie intime, du travail assidu,

de l’affection maternelle dont la famille hollandaise offrait

journellement le spectacle, et des

analogies fort lointaines avec un

incident de la légende religieuse ne

sauraient ajouter au mérite de cette

oeuvre d’une si rare qualité.

La réalité était le point de départ

habituel, le commencement et la fin

de toutes les inventions de Rem-

brandt. Mais celui-ci en avait une

intelligence supérieure, une vision

singulièrement originale etprofonde.

Il ne se contentait pas d’en repro-

duire la forme extérieure, il tâchait

évidemment d’en montrer le sens

caché, la force active soumise tantôt

à des lois physiques, tantôt à des

impulsions morales. Sa manière de

l’envisager et de la comprendre lui

permettait en conséquence de traiter

des sujets de tout genre, meme ceux

qui relèvent delà légende religieuse.

Les actions miraculeuses semblent,

en effet, avoir eu pour lui, ainsi que

les phénomènes naturels de tout ordre, une signification

particulière dont son esprit, libre de préjugés et d’entraves,

cherchait en lui-même la représentation idéale, au lieu de

demander celle-ci, soit à un art antérieur, soit à une con-

ception plus ou moins arbitraire de la beauté absolue. Sa

complète indépendance à cet

égard et la puissance de sa pen-

sée, non moins que la fécon-

dité de son imagination et l’ex-

cellence de sa technique, le

classent au même rang que les

maîtres les plus illustres de la

peinture, et lui assignent une

place à part dans l’école hollan-

daise, fort au-dessus de celle de

très habiles artistes ses contem-

porains.

Le mélange de réalité et

d’idéalité dont la plupart des

tableaux de Rembrandt portent

l’empreinte apparaît aussi en

partie dans ses portraits. Ceux

qui sont au Musée du Louvre,

en particulier les quatre] por-

traits où il s’est représenté lui-

même, suffisent à montrer com-

bien il avait le sentiment des

multiples variations de la phy-

sionomie individuelle. Chacun

d’eux, en quelque sorte, révèle

tout à la fois l’expression mo-

mentanée et le caractère perma-

nent d'une personnalité donnée

et semble ainsi etre autant une création de la pensée de

l’artiste qu’une reproduction des traits du modèle. Par là

encore Rembrandt se distingue des peintres de son temps

et de son pays. Nul d’entre eux, en effet, ne saurait lui

être comparé, sauf peut-être Frans Hais, son aîné de

vingt et quelques années.

Tobie aveugle ( i6 5 i ).

Eau-forte de Rembrandt. (Ch. Blanc, n° 15.)

Les Pèlerins d’Emma its (1654).

Eau-forte de Rembrandt. (Ch. Blanc, n° 63.)

Frans Hais a peint avec beaucoup de verve et d’entrain,

en praticien consommé, des réunions d’archers, de mem-

bres du guet, des assemblées de fonctionnaires munici-

paux ou de régents; toutefois, dans ses compositions

civiques ou dans ses toiles de plus petite dimension, il a

été, comme le dit M. Waagen, l’ancien directeur du Musée

de Berlin, à peu près exclusivement

portraitiste. Son René Descaries, du

Musée du Louvre, bien qu’il n’ait

pas l’attrait puissant des portraits de

Rembrandt, laisse clairement entre-

voir le penseur éminent, dédaigneux

des théories et des systèmes vieillis,

avide de savoir et de vérité qu'était

l’auteur du Discours de la Méthode.

Mais Ferdinand Bol, qui pourtant

était le meilleur élève de Rembrandt

et le premier après lui dans la pein-

ture de grande proportion, s’il a au

Louvre le Portrait d’un mathéma-

ticien d’une facture ferme et correcte,

ayant une physionomie expressive

quoique d’un caractère un peu super-

ficiel, y a aussi un Portrait d’homme

passablement banal et singulière-

ment dénué de signification. Quant

à Van der Helst, en peignant avec

son habileté accoutumée le Juge-

ment du prix de l’arc, simple collec-

tion de portraits qui est au Louvre, il a évidemment cher-

ché à traduire l’apparence physique de ses modèles, sans

le moindre souci des sentiments et des passions qui pou-

vaient les animer. « Léonard, Corrège, Dürer, Rembrandt

et quelques autres sont les heureux alchimistes de l’art,

qui ont montré que tous les cail-

loux contiennent de l’or. Il y

faut seulement une fusion suffi-

sante dans le creuset du génie.

— Le réaliste de l’école hollan-

daise, qui prend le caillou et le

rend caillou, sans aucune méta-

morphose, c’est Van der Helst L »

Les classes éclairées à cette

époque comprenaient en général

et appréciaient mieux les tableaux

civiques que les œuvres com-

plexes et poétiques telles que

celles de Rembrandt. Elles y

voyaient célébrer les institutions

qui sauvegardaient leur liberté,

et elles étaient fières de l’état

social au milieu duquel elles

vivaient. Elles participaient dans

une certaine mesure aux affaires

publiques d’un pays dont la

puissance grandissait de jour en

jour, et elles prenaient part à la

gloire de ses actes en même

temps qu’elles profitaient de ses

succès. Fidèles au protestan-

tisme, quoique sans zèle très

ardent, si elles songeaient au

salut de l’âme, elles n’oubliaient certainement pas le bien-

être du corps. Elles s’intéressaient aux choses de l’esprit;

mais elles ne dédaignaient pas les jouissances matérielles

et elles tenaient la balance égale entre les unes et les autres.

Diverses compagnies commerciales, fondées à la fin du

i. W. Burger, Galerie d'Arenberg.