156

L’ART.

rapidement, sous le coup de cette vigoureuse impulsion,

le chiffre de trois cents e'coles, sérieusement organisées,

convenablement installées dans des locaux spéciaux, lar-

gement pourvues de modèles, occupées par de bons pro-

fesseurs et suivies assidûment par un nombre d’élèves très

considérable et qui s’accroîtra tous les jours.

Presque toutes ces écoles ont pris part à l’Exposition

universelle. La plus grande partie de leurs travaux était

réunie dans la section de l’Enseignement au palais des

Arts libéraux. Il n’est pas sans intérêt d’ouvrir quelques-

uns des cartons qui y étaient exposés. Ils sont significatifs

au point de vue de la moyenne que l’on peut désirer de la

masse des élèves et au point de vue de l’unité des méthodes

n’avons à nous y arrêter que pour constater combien l’en-

seignement y est soutenu, et à quel point les maîtres et

les élèves récompensent l’État et les communes des sacri-

fices qu’ils leur coûtent. Signalons en particulier Lyon

que nous retrouverons plus loin, Toulouse, Bordeaux,

Marseille, Lille, Bourges, etc.

Le plus grand nombre de ces écoles, quel que soit le

titre qu’elles portent, se rangent plus ou moins directe-

ment sous la bannière de l’art décoratif.

Le type le plus accompli, le modèle le plus parfait

d’un établissement de ce genre est, sans contredit, l’École

des Arts décoratifs de Paris avec ses deux annexes de

Limoges et d’Aubusson, « véritable Institut supérieur,

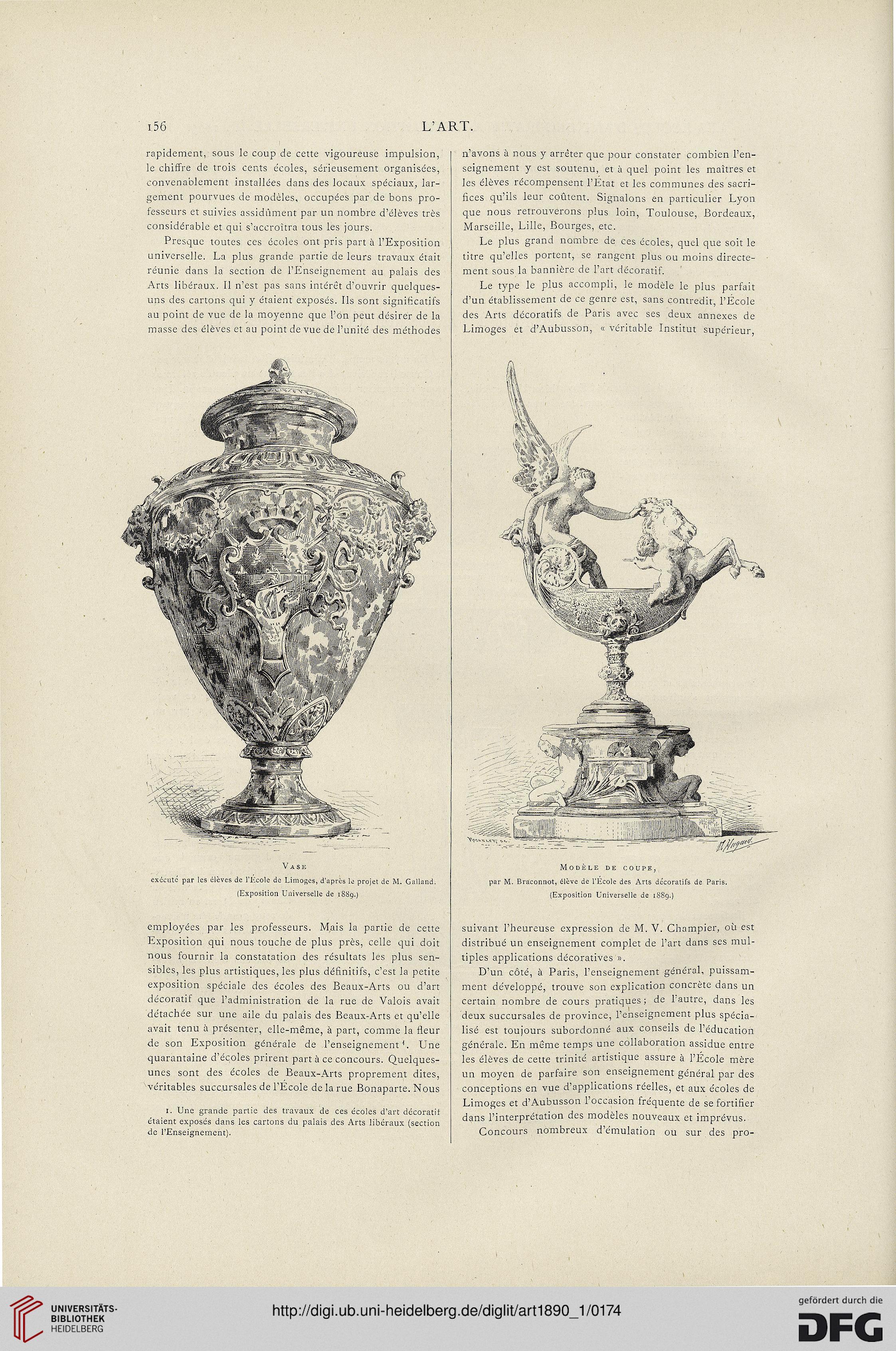

Vase

exécute par les élèves de l'Ecole de Limoges, d’après le projet de M. Galland.

(Exposition Universelle de iS8g.)

Modèle de coupe,

par M. Braconnot, élève de l'École des Arts décoratifs de Paris.

(Exposition Universelle de 1889.)

employées par les professeurs. Mais la partie de cette

Exposition qui nous touche de plus près, celle qui doit

nous fournir la constatation des résultats les plus sen-

sibles, les plus artistiques, les plus définitifs, c’est la petite

exposition spéciale des écoles des Beaux-Arts ou d’art

décoratif que l’administration de la rue de Valois avait

détachée sur une aile du palais des Beaux-Arts et qu’elle

avait tenu à présenter, elle-même, à part, comme la fleur

de son Exposition générale de l’enseignement1. Une

quarantaine d’écoles prirent part à ce concours. Quelques-

unes sont des écoles de Beaux-Arts proprement dites,

véritables succursales de l’École de la rue Bonaparte. Nous

1. Une grande partie des travaux de ces écoles d’art décoratif

étaient exposés dans les cartons du palais des Arts libéraux (section

de l’Enseignement).

suivant l’heureuse expression de M. V. Champier, où est

distribué un enseignement complet de l’art dans ses mul-

tiples applications décoratives ».

D’un côté, à Paris, l’enseignement général, puissam-

ment développé, trouve son explication concrète dans un

certain nombre de cours pratiques; de l'autre, dans les

deux succursales de province, l’enseignement plus spécia-

lisé est toujours subordonné aux conseils de l’éducation

générale. En même temps une collaboration assidue entre

les élèves de cette trinité artistique assure à l’École mère

un moyen de parfaire son enseignement général par des

conceptions en vue d’applications réelles, et aux écoles de

Limoges et d’Aubusson l’occasion fréquente de se fortifier

dans l’interprétation des modèles nouveaux et imprévus.

Concours nombreux d’émulation ou sur des pro-

L’ART.

rapidement, sous le coup de cette vigoureuse impulsion,

le chiffre de trois cents e'coles, sérieusement organisées,

convenablement installées dans des locaux spéciaux, lar-

gement pourvues de modèles, occupées par de bons pro-

fesseurs et suivies assidûment par un nombre d’élèves très

considérable et qui s’accroîtra tous les jours.

Presque toutes ces écoles ont pris part à l’Exposition

universelle. La plus grande partie de leurs travaux était

réunie dans la section de l’Enseignement au palais des

Arts libéraux. Il n’est pas sans intérêt d’ouvrir quelques-

uns des cartons qui y étaient exposés. Ils sont significatifs

au point de vue de la moyenne que l’on peut désirer de la

masse des élèves et au point de vue de l’unité des méthodes

n’avons à nous y arrêter que pour constater combien l’en-

seignement y est soutenu, et à quel point les maîtres et

les élèves récompensent l’État et les communes des sacri-

fices qu’ils leur coûtent. Signalons en particulier Lyon

que nous retrouverons plus loin, Toulouse, Bordeaux,

Marseille, Lille, Bourges, etc.

Le plus grand nombre de ces écoles, quel que soit le

titre qu’elles portent, se rangent plus ou moins directe-

ment sous la bannière de l’art décoratif.

Le type le plus accompli, le modèle le plus parfait

d’un établissement de ce genre est, sans contredit, l’École

des Arts décoratifs de Paris avec ses deux annexes de

Limoges et d’Aubusson, « véritable Institut supérieur,

Vase

exécute par les élèves de l'Ecole de Limoges, d’après le projet de M. Galland.

(Exposition Universelle de iS8g.)

Modèle de coupe,

par M. Braconnot, élève de l'École des Arts décoratifs de Paris.

(Exposition Universelle de 1889.)

employées par les professeurs. Mais la partie de cette

Exposition qui nous touche de plus près, celle qui doit

nous fournir la constatation des résultats les plus sen-

sibles, les plus artistiques, les plus définitifs, c’est la petite

exposition spéciale des écoles des Beaux-Arts ou d’art

décoratif que l’administration de la rue de Valois avait

détachée sur une aile du palais des Beaux-Arts et qu’elle

avait tenu à présenter, elle-même, à part, comme la fleur

de son Exposition générale de l’enseignement1. Une

quarantaine d’écoles prirent part à ce concours. Quelques-

unes sont des écoles de Beaux-Arts proprement dites,

véritables succursales de l’École de la rue Bonaparte. Nous

1. Une grande partie des travaux de ces écoles d’art décoratif

étaient exposés dans les cartons du palais des Arts libéraux (section

de l’Enseignement).

suivant l’heureuse expression de M. V. Champier, où est

distribué un enseignement complet de l’art dans ses mul-

tiples applications décoratives ».

D’un côté, à Paris, l’enseignement général, puissam-

ment développé, trouve son explication concrète dans un

certain nombre de cours pratiques; de l'autre, dans les

deux succursales de province, l’enseignement plus spécia-

lisé est toujours subordonné aux conseils de l’éducation

générale. En même temps une collaboration assidue entre

les élèves de cette trinité artistique assure à l’École mère

un moyen de parfaire son enseignement général par des

conceptions en vue d’applications réelles, et aux écoles de

Limoges et d’Aubusson l’occasion fréquente de se fortifier

dans l’interprétation des modèles nouveaux et imprévus.

Concours nombreux d’émulation ou sur des pro-