IÔ2

L’ART.

invention nouvelle, ce n’est, si l'on tient compte des néces-

sités budgétaires, que trois ans après la demande que

l’École sera admise à en bénéficier, c’est-à-dire à un

moment où peut-être un nouveau système aura prévalu.

Le Conservatoire des Arts-et-Métiers, ce n’est pas peu

dire, en est réduit lui-même à se plaindre « de l’insuffi-

sance des moyens de démonstration dont il dispose et de

la nécessité de s’adresser aux fabricants pour leur emprun-

ter leurs outils, leurs types de fabrication et jusqu’aux

pièces actuelles qui, pour la plupart, font défaut1 ».

De plus, l’élève de l’Ecole manuelle d’apprentissage

pourra-t-il tenir compte dans ses travaux des conditions

économiques qui régissent si despotiquement les industries

modernes? Non, il ne le pourra pas.

L’enseignement professionnel doit-il donc être absolu-

ment condamné? S’ensuit-il que l’on ne puisse, dans

chaque école, joindre un

peu de pratique à la

théorie, comme complé-

ment d’instruction, pour

faire comprendre aux

futurs ouvriers les néces-

sités de chaque matière,

pour leur donner comme

une répétition en scène

de leurs idées? N’est-il

point de même naturel

que dans chaque école

l’enseignement soitdirigé

plus particulièrement

dans tel ou tel sens, sui-

vant les besoins de l’in-

dustrie locale ?

Nous avons vu que

l’Administration et les

municipalités n’ont pas

attendu que ces ques-

tions fussent posées.

Elles ont pris soin de les

résoudre d’avance. Pou-

vait-on oublier que ce

que l’on cherchait à faire,

c’était des ouvriers desti-

nés avant tout à desservir

leur région ? Qu’arrive-t-

il, d’ailleurs, nécessaire-

ment? Qui sont ces élèves

des écoles ? Des fils d’ou-

vriers, souvent ouvriers

eux-mêmes. Quel que

soit l’enseignement gé-

néral que vous leur accordiez, vous ne pourrez empêcher

qu’ils ne fassent en eux-mêmes l’application de vos théo-

ries à la profession de leur père, à celle qu’ils exercent

déjà peut-être comme apprentis.

L’enseignement général est donc incontestablement

préférable à l’enseignement professionnel, mais, tel qu’il

est organisé aujourd’hui, il n’est pas sans présenter, de

son côté, des inconvénients assez graves. M. Victor

Champier les signalait avec beaucoup de justesse dans le

remarquable article qu’il consacrait, dès l’an dernier, aux

réformes projetées par le bureau de l’Enseignement. Trop

souvent, les jeunes gens munis d’un enseignement pure-

ment théorique, ni tout à fait artistes, ni tout à fait

ouvriers, dépourvus de connaissances techniques, se

heurtent aux difficultés de la matière et finissent par gros-

i. Paul Dupré et Gustave Ollendorff, Traité de l’administra-

tion des Beaux-Arts, tome Ior, page 294.

sir le bataillon assez nombreux déjà des déclassés, des

ratés.

Quel doit être alors le complément de l’école où l’on

reçoit la théorie? C’est inévitablement l’atelier, qui, seul,

peut apprendre la pratique ; l’atelier, où l’élève devra tra-

vailler dans les conditions de temps, de matière, de

modes, de bon marché, exigées impérieusement par la

concurrence commerciale ; l'atelier, où les nécessités de

cette concurrence obligent sans tarder au renouvellement

incessant des instruments de travail; l’atelier en même

temps, où non seulement l’élève apprend, mais aussi où il

enseigne, où, même à son insu, il apporte de son école la

théorie, les principes du goût, la logique décorative. Cette

propagande des élèves dans l’atelier est une de celles qu’il

ne faut pas dédaigner.

Ainsi donc, l’école pour la théorie, l’atelier pour la

pratique. Comment l’Ad-

ministration peut-elle in-

tervenir dans l’atelier?

Que pourra-t-elle faire à

l’égard des élèves plus

particulièrement dignes

d’encouragement et qu’il

faudra pousser dans la

carrière d’un ouvrier

d’art supérieur?

C’est, pour rappeler

la combinaison ingé-

nieuse du chef de bureau

de l’Enseignement, déjà

signalée par le très re-

gretté Eugène Véron1 et

par M. V. Champier2,

au lieu de la création

d’écoles professionnelles

onéreuses pour l’Etat et

pour les communes et

improductives, l’établis-

sement de bourses d’ap-

prentissage données au

choix ou, mieux, au con-

cours. Le lauréat de cette

bourse spéciale serait

placé par l’Etat en ap-

prentissage chez un des

fabricants les plus re-

nommés dans l’industrie

à laquelle se destine le

jeune homme, avec obli-

gation de suivre les cours

du soir de l’École artis-

tique de la région, et de présenter, à des dates détermi-

nées, l’exécution de certains travaux, comme il est de

règle pour tous les boursiers de l’État et des villes.

De plus, par une précaution décentralisatrice dont

l’idée heureuse fait encore honneur à la prévoyance tou-

jours en éveil de M. Crost, l’élève, en acceptant la bourse

qui lui serait accordée, s’engagerait à résider, à l’expiration

de son temps d’apprentissage, au moins deux ans dans la

région à laquelle il appartient par son école, de façon à

lui permettre de trouver pendant ce temps une profession

dans son pays, de se greffer, s’il est possible, dans cette

région, et d’introduire dans l’industrie locale les amélio-

rations qu’il aurait apprises ou de la faire bénéficier de son

talent. Les villes se trouveraient ainsi rémunérées des

dépenses qu’elles ne manqueraient pas de faire pour aider

1. Dans le Courrier de l’Art.

2. Revue des Arts décoratifs.

(Mm?

J/if\

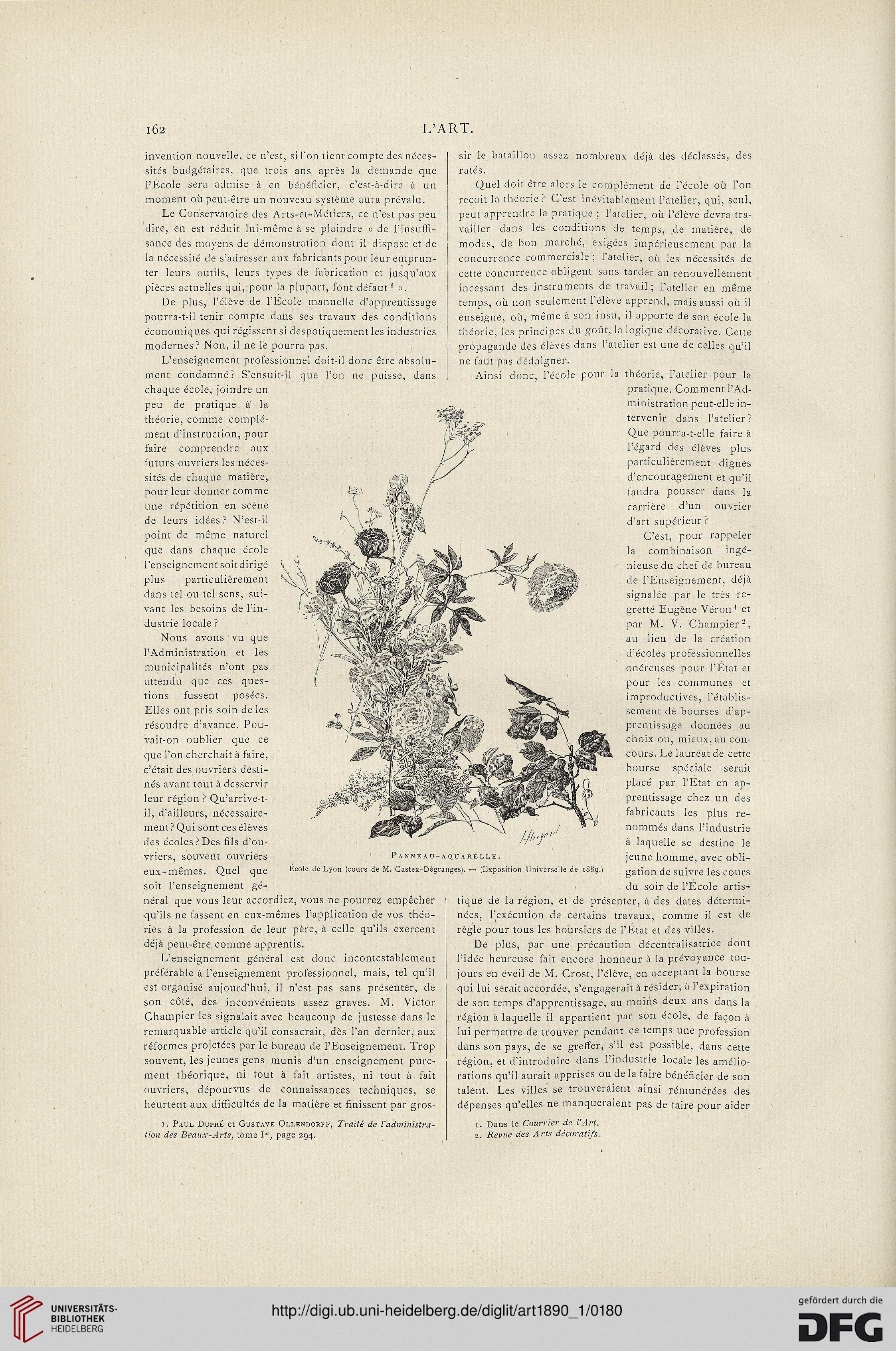

Panneau-aquarelle.

École de Lyon (cours de M. Castex-Dégranges). — (Exposition Universelle de 1889.)

L’ART.

invention nouvelle, ce n’est, si l'on tient compte des néces-

sités budgétaires, que trois ans après la demande que

l’École sera admise à en bénéficier, c’est-à-dire à un

moment où peut-être un nouveau système aura prévalu.

Le Conservatoire des Arts-et-Métiers, ce n’est pas peu

dire, en est réduit lui-même à se plaindre « de l’insuffi-

sance des moyens de démonstration dont il dispose et de

la nécessité de s’adresser aux fabricants pour leur emprun-

ter leurs outils, leurs types de fabrication et jusqu’aux

pièces actuelles qui, pour la plupart, font défaut1 ».

De plus, l’élève de l’Ecole manuelle d’apprentissage

pourra-t-il tenir compte dans ses travaux des conditions

économiques qui régissent si despotiquement les industries

modernes? Non, il ne le pourra pas.

L’enseignement professionnel doit-il donc être absolu-

ment condamné? S’ensuit-il que l’on ne puisse, dans

chaque école, joindre un

peu de pratique à la

théorie, comme complé-

ment d’instruction, pour

faire comprendre aux

futurs ouvriers les néces-

sités de chaque matière,

pour leur donner comme

une répétition en scène

de leurs idées? N’est-il

point de même naturel

que dans chaque école

l’enseignement soitdirigé

plus particulièrement

dans tel ou tel sens, sui-

vant les besoins de l’in-

dustrie locale ?

Nous avons vu que

l’Administration et les

municipalités n’ont pas

attendu que ces ques-

tions fussent posées.

Elles ont pris soin de les

résoudre d’avance. Pou-

vait-on oublier que ce

que l’on cherchait à faire,

c’était des ouvriers desti-

nés avant tout à desservir

leur région ? Qu’arrive-t-

il, d’ailleurs, nécessaire-

ment? Qui sont ces élèves

des écoles ? Des fils d’ou-

vriers, souvent ouvriers

eux-mêmes. Quel que

soit l’enseignement gé-

néral que vous leur accordiez, vous ne pourrez empêcher

qu’ils ne fassent en eux-mêmes l’application de vos théo-

ries à la profession de leur père, à celle qu’ils exercent

déjà peut-être comme apprentis.

L’enseignement général est donc incontestablement

préférable à l’enseignement professionnel, mais, tel qu’il

est organisé aujourd’hui, il n’est pas sans présenter, de

son côté, des inconvénients assez graves. M. Victor

Champier les signalait avec beaucoup de justesse dans le

remarquable article qu’il consacrait, dès l’an dernier, aux

réformes projetées par le bureau de l’Enseignement. Trop

souvent, les jeunes gens munis d’un enseignement pure-

ment théorique, ni tout à fait artistes, ni tout à fait

ouvriers, dépourvus de connaissances techniques, se

heurtent aux difficultés de la matière et finissent par gros-

i. Paul Dupré et Gustave Ollendorff, Traité de l’administra-

tion des Beaux-Arts, tome Ior, page 294.

sir le bataillon assez nombreux déjà des déclassés, des

ratés.

Quel doit être alors le complément de l’école où l’on

reçoit la théorie? C’est inévitablement l’atelier, qui, seul,

peut apprendre la pratique ; l’atelier, où l’élève devra tra-

vailler dans les conditions de temps, de matière, de

modes, de bon marché, exigées impérieusement par la

concurrence commerciale ; l'atelier, où les nécessités de

cette concurrence obligent sans tarder au renouvellement

incessant des instruments de travail; l’atelier en même

temps, où non seulement l’élève apprend, mais aussi où il

enseigne, où, même à son insu, il apporte de son école la

théorie, les principes du goût, la logique décorative. Cette

propagande des élèves dans l’atelier est une de celles qu’il

ne faut pas dédaigner.

Ainsi donc, l’école pour la théorie, l’atelier pour la

pratique. Comment l’Ad-

ministration peut-elle in-

tervenir dans l’atelier?

Que pourra-t-elle faire à

l’égard des élèves plus

particulièrement dignes

d’encouragement et qu’il

faudra pousser dans la

carrière d’un ouvrier

d’art supérieur?

C’est, pour rappeler

la combinaison ingé-

nieuse du chef de bureau

de l’Enseignement, déjà

signalée par le très re-

gretté Eugène Véron1 et

par M. V. Champier2,

au lieu de la création

d’écoles professionnelles

onéreuses pour l’Etat et

pour les communes et

improductives, l’établis-

sement de bourses d’ap-

prentissage données au

choix ou, mieux, au con-

cours. Le lauréat de cette

bourse spéciale serait

placé par l’Etat en ap-

prentissage chez un des

fabricants les plus re-

nommés dans l’industrie

à laquelle se destine le

jeune homme, avec obli-

gation de suivre les cours

du soir de l’École artis-

tique de la région, et de présenter, à des dates détermi-

nées, l’exécution de certains travaux, comme il est de

règle pour tous les boursiers de l’État et des villes.

De plus, par une précaution décentralisatrice dont

l’idée heureuse fait encore honneur à la prévoyance tou-

jours en éveil de M. Crost, l’élève, en acceptant la bourse

qui lui serait accordée, s’engagerait à résider, à l’expiration

de son temps d’apprentissage, au moins deux ans dans la

région à laquelle il appartient par son école, de façon à

lui permettre de trouver pendant ce temps une profession

dans son pays, de se greffer, s’il est possible, dans cette

région, et d’introduire dans l’industrie locale les amélio-

rations qu’il aurait apprises ou de la faire bénéficier de son

talent. Les villes se trouveraient ainsi rémunérées des

dépenses qu’elles ne manqueraient pas de faire pour aider

1. Dans le Courrier de l’Art.

2. Revue des Arts décoratifs.

(Mm?

J/if\

Panneau-aquarelle.

École de Lyon (cours de M. Castex-Dégranges). — (Exposition Universelle de 1889.)