172

L’ART.

Leurs œuvres dénotaient une certaine adresse d’agence-

ment, elles avaient été tout d’abord assez bien accueillies,

et elles furent imitées par quelques artistes qui n’avaient

pas eu besoin de traverser les Alpes pour comprendre les

ressources d’un genre hybride, où le sentiment de la

nature avait une place des plus modestes. Berchem était

de ceux-là.

Après s’être inspiré à ses débuts des sites de son pays,

Berchem produisit de nombreux tableaux analogues à

ceux des membres de la Bande académique, comme on

appelait le petit groupe de peintres hollandais fixés à

Rome. « Seulement, au lieu de pasticher des aspects

antiques, grecs ou romains, en mettant par-ci par-là un

édifice à colonnes, quelques modèles déshabillés ou un

bonhomme en tunique, le Hollandais continua ses pasto-

rales, avec un tronc d’arbre, quelques pierres au bord d’un

gué, et à l’horizon une ligne de montagnes bleues ; pour

personnages un pâtre, couvert d’une peau de chèvre, une

paysanne en jupon bleu, assise sur son àne; toujours le

même âne et le même jupon et la même peau de chèvre

sur le dos du même berger L » La monotonie, la banalité

de pareilles compositions à peine rachetées par la facilité

et la prestesse de l’exécution, ne les empêchèrent pas

d’avoir du succès à l’étranger et même en Hollande. Mais

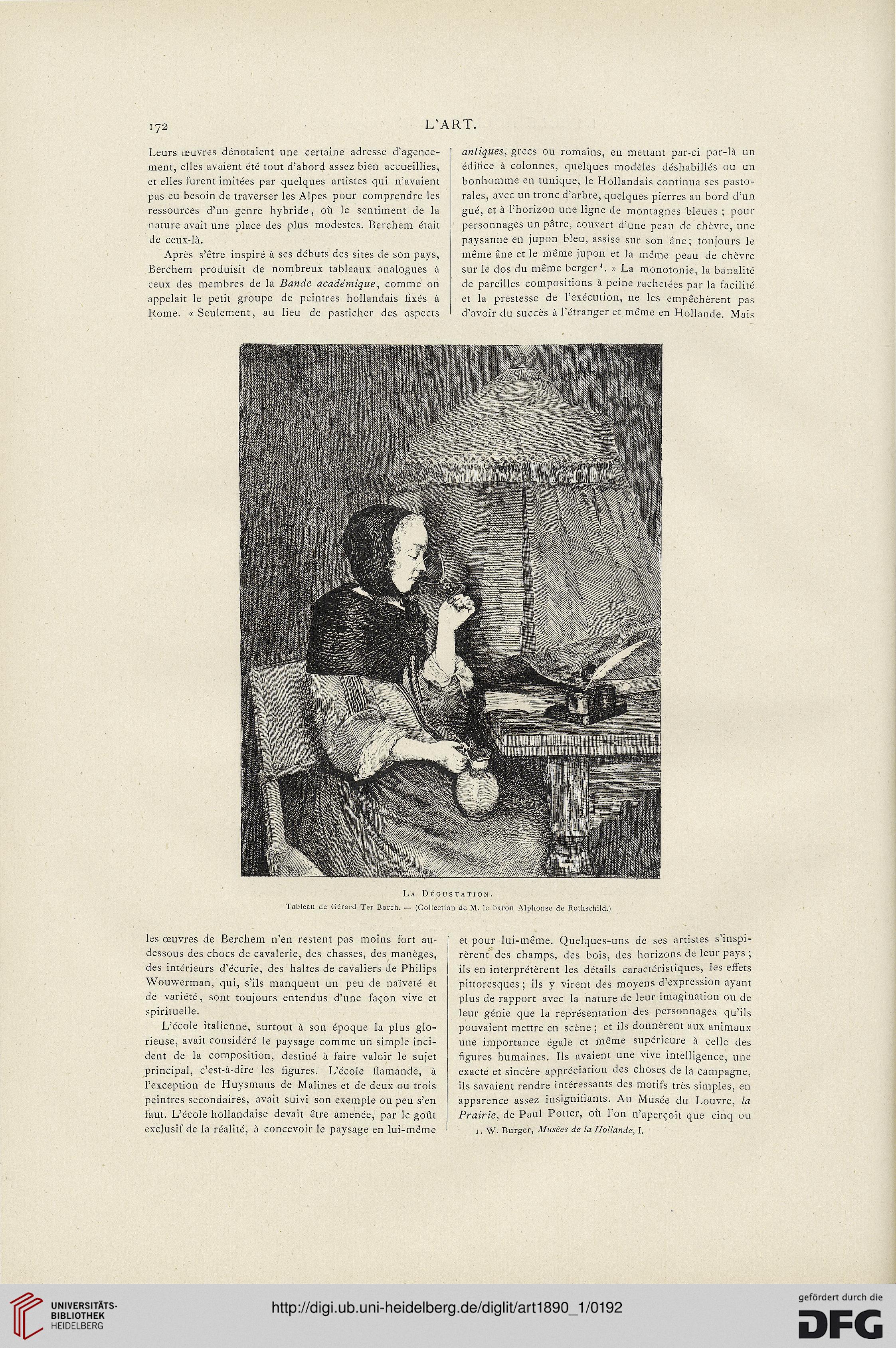

La Dégustation.

Tableau de Gérard Ter Borch. — (Collection de M. le baron Alphonse de Rothschild.)

les œuvres de Berchem n’en restent pas moins fort au-

dessous des chocs de cavalerie, des chasses, des manèges,

des intérieurs d’écurie, des haltes de cavaliers de Philips

Wouwerman, qui, s’ils manquent un peu de na'iveté et

de variété, sont toujours entendus d’une façon vive et

spirituelle.

L’école italienne, surtout à son époque la plus glo-

rieuse, avait considéré le paysage comme un simple inci-

dent de la composition, destiné à faire valoir le sujet

principal, c’est-à-dire les figures. L’école flamande, à

l’exception de Huysmans de Malines et de deux ou trois

peintres secondaires, avait suivi son exemple ou peu s’en

faut. L’école hollandaise devait être amenée, par le goût

exclusif de la réalité, à concevoir le paysage en lui-même I

et pour lui-même. Quelques-uns de ses artistes s’inspi-

rèrent des champs, des bois, des horizons de leur pays ;

ils en interprétèrent les détails caractéristiques, les effets

pittoresques ; ils y virent des moyens d’expression ayant

plus de rapport avec la nature de leur imagination ou de

leur génie que la représentation des personnages qu’ils

pouvaient mettre en scène ; et ils donnèrent aux animaux

une importance égale et même supérieure à celle des

figures humaines. Ils avaient une vive intelligence, une

exacte et sincère appréciation des choses de la campagne,

ils savaient rendre intéressants des motifs très simples, en

apparence assez insignifiants. Au Musée du Louvre, la

Prairie, de Paul Potter, où 1 on n’aperçoit que cinq ou

1. W. Burger, Musées de la Hollande, I.

L’ART.

Leurs œuvres dénotaient une certaine adresse d’agence-

ment, elles avaient été tout d’abord assez bien accueillies,

et elles furent imitées par quelques artistes qui n’avaient

pas eu besoin de traverser les Alpes pour comprendre les

ressources d’un genre hybride, où le sentiment de la

nature avait une place des plus modestes. Berchem était

de ceux-là.

Après s’être inspiré à ses débuts des sites de son pays,

Berchem produisit de nombreux tableaux analogues à

ceux des membres de la Bande académique, comme on

appelait le petit groupe de peintres hollandais fixés à

Rome. « Seulement, au lieu de pasticher des aspects

antiques, grecs ou romains, en mettant par-ci par-là un

édifice à colonnes, quelques modèles déshabillés ou un

bonhomme en tunique, le Hollandais continua ses pasto-

rales, avec un tronc d’arbre, quelques pierres au bord d’un

gué, et à l’horizon une ligne de montagnes bleues ; pour

personnages un pâtre, couvert d’une peau de chèvre, une

paysanne en jupon bleu, assise sur son àne; toujours le

même âne et le même jupon et la même peau de chèvre

sur le dos du même berger L » La monotonie, la banalité

de pareilles compositions à peine rachetées par la facilité

et la prestesse de l’exécution, ne les empêchèrent pas

d’avoir du succès à l’étranger et même en Hollande. Mais

La Dégustation.

Tableau de Gérard Ter Borch. — (Collection de M. le baron Alphonse de Rothschild.)

les œuvres de Berchem n’en restent pas moins fort au-

dessous des chocs de cavalerie, des chasses, des manèges,

des intérieurs d’écurie, des haltes de cavaliers de Philips

Wouwerman, qui, s’ils manquent un peu de na'iveté et

de variété, sont toujours entendus d’une façon vive et

spirituelle.

L’école italienne, surtout à son époque la plus glo-

rieuse, avait considéré le paysage comme un simple inci-

dent de la composition, destiné à faire valoir le sujet

principal, c’est-à-dire les figures. L’école flamande, à

l’exception de Huysmans de Malines et de deux ou trois

peintres secondaires, avait suivi son exemple ou peu s’en

faut. L’école hollandaise devait être amenée, par le goût

exclusif de la réalité, à concevoir le paysage en lui-même I

et pour lui-même. Quelques-uns de ses artistes s’inspi-

rèrent des champs, des bois, des horizons de leur pays ;

ils en interprétèrent les détails caractéristiques, les effets

pittoresques ; ils y virent des moyens d’expression ayant

plus de rapport avec la nature de leur imagination ou de

leur génie que la représentation des personnages qu’ils

pouvaient mettre en scène ; et ils donnèrent aux animaux

une importance égale et même supérieure à celle des

figures humaines. Ils avaient une vive intelligence, une

exacte et sincère appréciation des choses de la campagne,

ils savaient rendre intéressants des motifs très simples, en

apparence assez insignifiants. Au Musée du Louvre, la

Prairie, de Paul Potter, où 1 on n’aperçoit que cinq ou

1. W. Burger, Musées de la Hollande, I.