266

L’ART.

venir me voir très prochainement, nous ferons des notes

ensemble, cela vaudra beaucoup mieux.

« J’ai à vous dire seulement ici que la Descente des

vaches a été refusée au Salon et par conséquent n’y a

jamais figuré. Si le jury avait compris le parti de ce

tableau et encouragé le tout jeune homme qui le lui en-

voyait, nous aurions de Rousseau une série de merveil-

leuses grandes toiles dont il aurait emprunté les sujets à la

Suisse, ce qui l’aurait empêché à coup sûr de tomber dans

la mièvrerie. — Maudissons donc tous les jurys passés et

futurs !

« Rousseau n’est allé qu’une seule fois dans le Berry

et seul, en 1842, après avoir fait l’admirable Avenue de

châtaigniers, refusée aussi à l’Exposition. Jugez de l’état

moral dans lequel ces imbéciles ont dû le mettre! J’ai

encore bien des choses à vous dire, nous les écrirons en-

semble.

« Adieu, mon cher ami, venez-

nous bien vite et, si vous avez

besoin de moi, je suis à votre

disposition.

« Nos compliments affectueux

à Mme Sensier.

« Je vous serre la main de

vieille amitié.

« J. Dupré.

« Jeudi, 20 février 1868. »

« Est-ce admissible de la part d’un juge aussi éclairé

que Rousseau, d’un ami qui m’avait écrit : « Vous serez

« content? »

« Je sais bien qu’il n’était pas seul, mais on m’a affirmé

qu'il m’avait abandonné, lui si ferme, si volontaire. Rous-

seau, président du jury, a été entouré, surpris, caressé,

violenté de flatteries, je le veux bien, mais il a voté contre

sa conscience.

« Rousseau a supporté noblement le malheur, la

mauvaise fortune; mais le succès l’a fait faiblir. Il s’est

livré. Il s’est déconsidéré. »

Nous ne savons jusqu’à quel point cette conversation

a été exactement rapportée. Nous inclinons à croire que la

note y a été forcée. Car si Dupré avait à cœur l’affaire

du jury, il ne nourrissait point à l’endroit de Rousseau un

de ces ressentiments aveugles qui font parfois dépasser la

mesure.

V

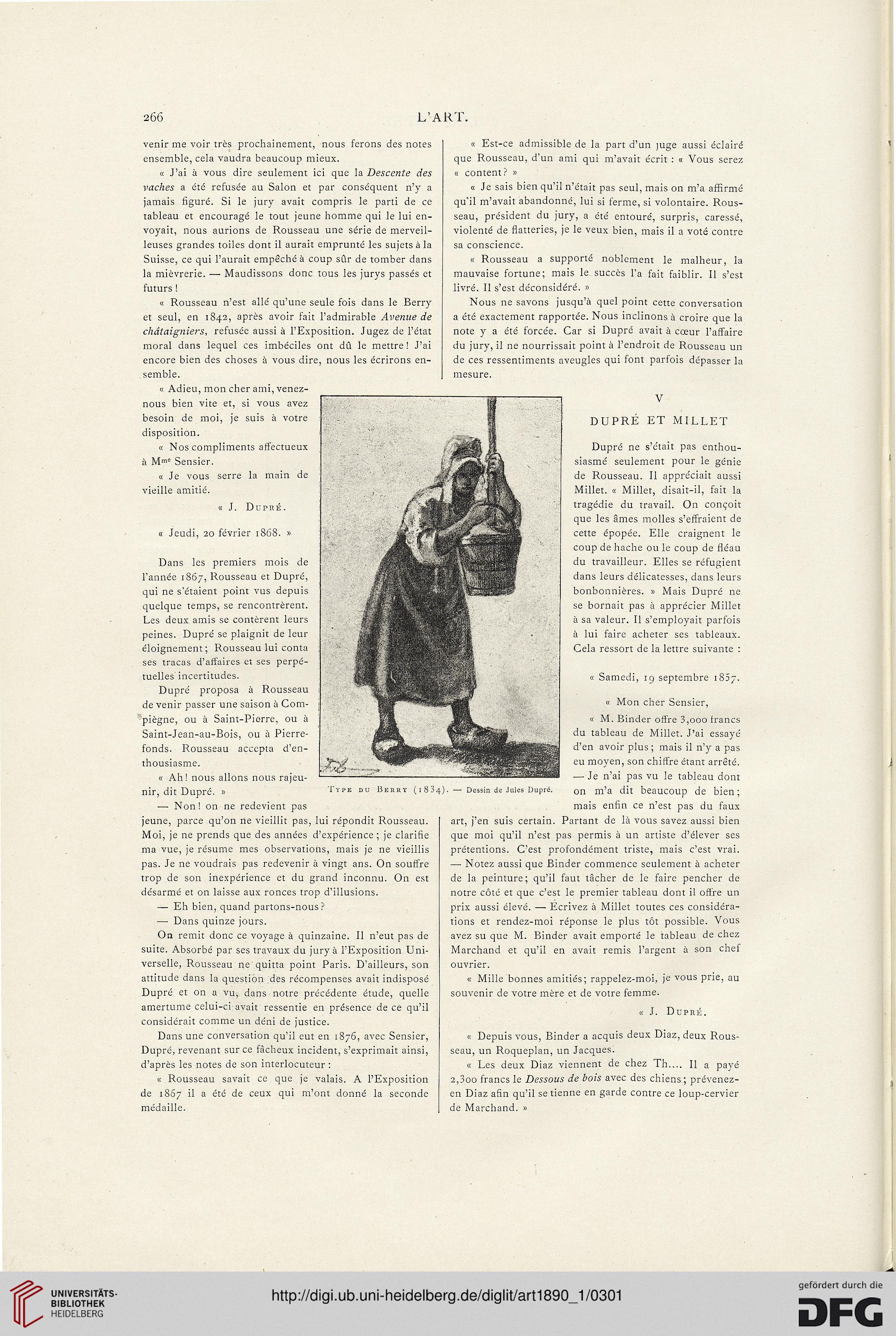

DUPRÉ ET MILLET

Dupré ne s’était pas enthou-

siasmé seulement pour le génie

de Rousseau. Il appréciait aussi

Millet. « Millet, disait-il, fait la

tragédie du travail. On conçoit

que les âmes molles s’effraient de

cette épopée. Elle craignent le

coup de hache ou le coup de fléau

du travailleur. Elles se réfugient

dans leurs délicatesses, dans leurs

bonbonnières. » Mais Dupré ne

se bornait pas à apprécier Millet

à sa valeur. Il s’employait parfois

à lui faire acheter ses tableaux.

Cela ressort de la lettre suivante :

« Samedi, 19 septembre i85y

Dans les premiers mois de

l’année 1867, Rousseau et Dupré,

qui ne s’étaient point vus depuis

quelque temps, se rencontrèrent.

Les deux amis se contèrent leurs

peines. Dupré se plaignit de leur

éloignement; Rousseau lui conta

ses tracas d’affaires et ses perpé-

tuelles incertitudes.

Dupré proposa à Rousseau

de venir passer une saison à Com-

piègne, ou à Saint-Pierre, ou à

Saint-Jean-au-Bois, ou à Pierre-

fonds. Rousseau accepta d’en-

thousiasme.

« Ah! nous allons nous rajeu-

nir, dit Dupré. »

— Non! on ne redevient pas

jeune, parce qu’on ne vieillit pas, lui répondit Rousseau.

Moi, je ne prends que des années d’expérience ; je clarifie

ma vue, je résume mes observations, mais je ne vieillis

pas. Je ne voudrais pas redevenir à vingt ans. On souffre

trop de son inexpérience et du grand inconnu. On est

désarmé et on laisse aux ronces trop d’illusions.

— Eh bien, quand partons-nous?

— Dans quinze jours.

On remit donc ce voyage à quinzaine. Il n’eut pas de

suite. Absorbé par ses travaux du jury à l’Exposition Uni-

verselle, Rousseau ne' quitta point Paris. D’ailleurs, son

attitude dans la question des récompenses avait indisposé

Dupré et on a vu, dans notre précédente étude, quelle

amertume celui-ci avait ressentie en présence de ce qu’il

considérait comme un déni de justice.

Dans une conversation qu’il eut en 1876, avec Sensier,

Dupré, revenant sur ce fâcheux incident, s’exprimait ainsi,

d’après les notes de son interlocuteur :

« Rousseau savait ce que je valais. A l’Exposition

de 1807 il a été de ceux qui m’ont donné la seconde

médaille.

« Mon cher Sensier,

« M. Binder offre 3,ooo francs

du tableau de Millet. J’ai essayé

d’en avoir plus ; mais il n’y a pas

eu moyen, son chiffre étant arrêté.

— Je n’ai pas vu le tableau dont

on m’a dit beaucoup de bien;

mais enfin ce n’est pas du faux

art, j’en suis certain. Partant de là vous savez aussi bien

que moi qu’il n’est pas permis à un artiste d’élever ses

prétentions. C’est profondément triste, mais c’est vrai.

— Notez aussi que Binder commence seulement à acheter

de la peinture; qu’il faut tâcher de le faire pencher de

notre côté et que c’est le premier tableau dont il offre un

prix aussi élevé. — Ecrivez à Millet toutes ces considéra-

tions et rendez-moi réponse le plus tôt possible. Vous

avez su que M. Binder avait emporté le tableau de chez

Marchand et qu’il en avait remis l’argent à son chef

ouvrier.

« Mille bonnes amitiés; rappelez-moi, je vous prie, au

souvenir de votre mère et de votre femme.

« J. Dupré.

« Depuis vous, Binder a acquis deux Diaz, deux Rous-

seau, un Roqueplan, un Jacques.

« Les deux Diaz viennent de chez Th.... Il a payé

2,3oo francs le Dessous de bois avec des chiens; prévenez-

en Diaz afin qu’il se tienne en garde contre ce loup-cervier

de Marchand. »

L’ART.

venir me voir très prochainement, nous ferons des notes

ensemble, cela vaudra beaucoup mieux.

« J’ai à vous dire seulement ici que la Descente des

vaches a été refusée au Salon et par conséquent n’y a

jamais figuré. Si le jury avait compris le parti de ce

tableau et encouragé le tout jeune homme qui le lui en-

voyait, nous aurions de Rousseau une série de merveil-

leuses grandes toiles dont il aurait emprunté les sujets à la

Suisse, ce qui l’aurait empêché à coup sûr de tomber dans

la mièvrerie. — Maudissons donc tous les jurys passés et

futurs !

« Rousseau n’est allé qu’une seule fois dans le Berry

et seul, en 1842, après avoir fait l’admirable Avenue de

châtaigniers, refusée aussi à l’Exposition. Jugez de l’état

moral dans lequel ces imbéciles ont dû le mettre! J’ai

encore bien des choses à vous dire, nous les écrirons en-

semble.

« Adieu, mon cher ami, venez-

nous bien vite et, si vous avez

besoin de moi, je suis à votre

disposition.

« Nos compliments affectueux

à Mme Sensier.

« Je vous serre la main de

vieille amitié.

« J. Dupré.

« Jeudi, 20 février 1868. »

« Est-ce admissible de la part d’un juge aussi éclairé

que Rousseau, d’un ami qui m’avait écrit : « Vous serez

« content? »

« Je sais bien qu’il n’était pas seul, mais on m’a affirmé

qu'il m’avait abandonné, lui si ferme, si volontaire. Rous-

seau, président du jury, a été entouré, surpris, caressé,

violenté de flatteries, je le veux bien, mais il a voté contre

sa conscience.

« Rousseau a supporté noblement le malheur, la

mauvaise fortune; mais le succès l’a fait faiblir. Il s’est

livré. Il s’est déconsidéré. »

Nous ne savons jusqu’à quel point cette conversation

a été exactement rapportée. Nous inclinons à croire que la

note y a été forcée. Car si Dupré avait à cœur l’affaire

du jury, il ne nourrissait point à l’endroit de Rousseau un

de ces ressentiments aveugles qui font parfois dépasser la

mesure.

V

DUPRÉ ET MILLET

Dupré ne s’était pas enthou-

siasmé seulement pour le génie

de Rousseau. Il appréciait aussi

Millet. « Millet, disait-il, fait la

tragédie du travail. On conçoit

que les âmes molles s’effraient de

cette épopée. Elle craignent le

coup de hache ou le coup de fléau

du travailleur. Elles se réfugient

dans leurs délicatesses, dans leurs

bonbonnières. » Mais Dupré ne

se bornait pas à apprécier Millet

à sa valeur. Il s’employait parfois

à lui faire acheter ses tableaux.

Cela ressort de la lettre suivante :

« Samedi, 19 septembre i85y

Dans les premiers mois de

l’année 1867, Rousseau et Dupré,

qui ne s’étaient point vus depuis

quelque temps, se rencontrèrent.

Les deux amis se contèrent leurs

peines. Dupré se plaignit de leur

éloignement; Rousseau lui conta

ses tracas d’affaires et ses perpé-

tuelles incertitudes.

Dupré proposa à Rousseau

de venir passer une saison à Com-

piègne, ou à Saint-Pierre, ou à

Saint-Jean-au-Bois, ou à Pierre-

fonds. Rousseau accepta d’en-

thousiasme.

« Ah! nous allons nous rajeu-

nir, dit Dupré. »

— Non! on ne redevient pas

jeune, parce qu’on ne vieillit pas, lui répondit Rousseau.

Moi, je ne prends que des années d’expérience ; je clarifie

ma vue, je résume mes observations, mais je ne vieillis

pas. Je ne voudrais pas redevenir à vingt ans. On souffre

trop de son inexpérience et du grand inconnu. On est

désarmé et on laisse aux ronces trop d’illusions.

— Eh bien, quand partons-nous?

— Dans quinze jours.

On remit donc ce voyage à quinzaine. Il n’eut pas de

suite. Absorbé par ses travaux du jury à l’Exposition Uni-

verselle, Rousseau ne' quitta point Paris. D’ailleurs, son

attitude dans la question des récompenses avait indisposé

Dupré et on a vu, dans notre précédente étude, quelle

amertume celui-ci avait ressentie en présence de ce qu’il

considérait comme un déni de justice.

Dans une conversation qu’il eut en 1876, avec Sensier,

Dupré, revenant sur ce fâcheux incident, s’exprimait ainsi,

d’après les notes de son interlocuteur :

« Rousseau savait ce que je valais. A l’Exposition

de 1807 il a été de ceux qui m’ont donné la seconde

médaille.

« Mon cher Sensier,

« M. Binder offre 3,ooo francs

du tableau de Millet. J’ai essayé

d’en avoir plus ; mais il n’y a pas

eu moyen, son chiffre étant arrêté.

— Je n’ai pas vu le tableau dont

on m’a dit beaucoup de bien;

mais enfin ce n’est pas du faux

art, j’en suis certain. Partant de là vous savez aussi bien

que moi qu’il n’est pas permis à un artiste d’élever ses

prétentions. C’est profondément triste, mais c’est vrai.

— Notez aussi que Binder commence seulement à acheter

de la peinture; qu’il faut tâcher de le faire pencher de

notre côté et que c’est le premier tableau dont il offre un

prix aussi élevé. — Ecrivez à Millet toutes ces considéra-

tions et rendez-moi réponse le plus tôt possible. Vous

avez su que M. Binder avait emporté le tableau de chez

Marchand et qu’il en avait remis l’argent à son chef

ouvrier.

« Mille bonnes amitiés; rappelez-moi, je vous prie, au

souvenir de votre mère et de votre femme.

« J. Dupré.

« Depuis vous, Binder a acquis deux Diaz, deux Rous-

seau, un Roqueplan, un Jacques.

« Les deux Diaz viennent de chez Th.... Il a payé

2,3oo francs le Dessous de bois avec des chiens; prévenez-

en Diaz afin qu’il se tienne en garde contre ce loup-cervier

de Marchand. »