MISCELLANEA

seconda « fra due angeli Cristo crocefisso con la Mad-

dalena in basso che abbraccia la croce, tra S. Giovanni

e le due Marie».

La descrizione, per vero dire, non è esatta, ma

chiunque la metta a riscontro con la riproduzione del

dittico si accorgerà che i difetti di essa non impedi-

scono di riconoscere il dittico descritto in quello pure

oggi posseduto da Mrs. Longland, recante nel rovescio

il nome di Arcangelo da Camerino. Grazie a una ri-

cerca fatta per noi gentilmente da Miss Jocelyn Ffoulkes,

e alla cortesia della proprietaria ci è dato ora di presen-

tare ai lettori dell 'Arte la riproduzione del dittico pre"

zioso, dove può vedersi, nella Madonna specialmente,

in evidenza la forma derivata da Gentile, nella Croce-

fissione il fondamento senese dell’arte di Arcangelo di

Cola. La ipotesi che sieno di lui le pitture dell’Ora-

torio di Riofreddo trova, se non una conferma vera e

propria, una ragione di probabilità maggiore. Ma cer-

tezza si ha invece, relativamente a un trittico della Gal-

leria Vaticana, sull’appartenenza ad Arcangelo di Cola,

tanti sono i rapporti ch’esso tiene col dittico londinese,

e anche colla riproduzione del trittico bruciato del Mo-

nastero dell’Isola.

Nel discorrere di quest’ultimo, Milziade Santoni

suppose ch’esso avesse simiglianze con un trittico della

Pinacoteca Vaticana proveniente dalla Collegiata di

Camerino ; ma non alluse al trittico che abbiamo qui

riprodotto, bensì, cadendo in errore, ad altro di Nic-

colò Alunno acquistato per la Pinacoteca Vaticana dal

Pontefice Pio IX. Resterebbe a cercare se la opinione

del dotto scrittore cogliesse più nel segno quando met-

teva insieme col trittico della chiesa il Monastero al-

l’Isola « una bellissima Crocifissione in casa Trotti

della Muccia ». E ora il trittico vaticano e il dittico

Longland possono permettere identificazioni sicure,

e la ricostruzione dell’opera dell’artista rimasto sin

qui sconosciuto.

A. Venturi.

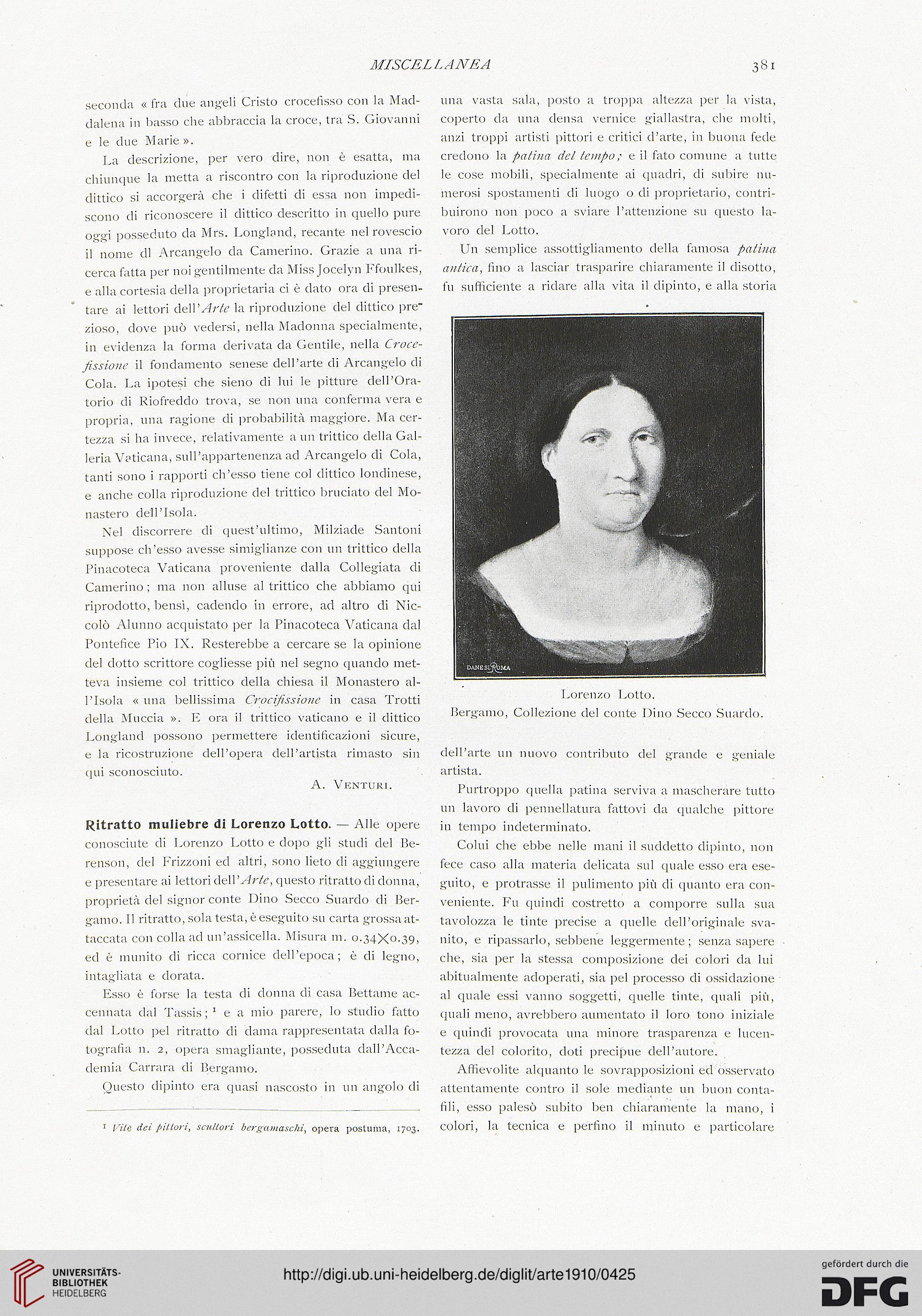

Ritratto muliebre di Lorenzo Lotto. — Alle opere

conosciute di Lorenzo Lotto e dopo gli studi del Be-

renson, del Frizzoni ed altri, sono lieto di aggiungere

e presentare ai lettori dell’Arte, questo ritratto di donna,

proprietà del signor conte Dino Secco Suardo di Ber-

gamo. Il ritratto, sola testa, è eseguito su carta grossa at-

taccata con colla ad un’assicella. Misura m. 0.34X0.39,

ed è munito di ricca cornice dell’epoca; è di legno,

intagliata e dorata.

Esso è forse la testa di donna di casa Bettame ac-

cennata dal Tassis ; 1 e a mio parere, lo studio fatto

dal Lotto pel ritratto di dama rappresentata dalla fo-

tografia n. 2, opera smagliante, posseduta dall’Acca-

demia Carrara di Bergamo.

Questo dipinto era quasi nascosto in un angolo di

1 Vite dei pittori, scultori bergamaschi, opera postuma, 1703.

38l

una vasta sala, posto a troppa altezza per la vista,

coperto da una densa vernice giallastra, che molti,

anzi troppi artisti pittori e critici cl’arte, in buona fede

credono la patina del tempo / e il fato comune a tutte

le cose mobili, specialmente ai quadri, di subire nu-

merosi spostamenti di luogo o di proprietario, contri-

buirono non poco a sviare l’attenzione su questo la-

voro del Lotto.

Un semplice assottigliamento della famosa patina

antica, fino a lasciar trasparire chiaramente il disotto,

fu sufficiente a ridare alla vita il dipinto, e alla storia

Lorenzo Lotto.

Bergamo, Collezione del conte Dino Secco Suardo.

dell’arte un nuovo contributo del grande e geniale

artista.

Purtroppo quella patina serviva a mascherare tutto

un lavoro di pennellatura fattovi da qualche pittore

in tempo indeterminato.

Colui che ebbe nelle mani il suddetto dipinto, non

fece caso alla materia delicata sul quale esso era ese-

guito, e protrasse il pulimento più di quanto era con-

veniente. Fu quindi costretto a comporre sulla sua

tavolozza le tinte precise a quelle dell’originale sva-

nito, e ripassarlo, sebbene leggermente; senza sapere

che, sia per la stessa composizione dei colori da lui

abitualmente adoperati, sia pel processo di ossidazione

al quale essi vanno soggetti, quelle tinte, quali più,

quali meno, avrebbero aumentato il loro tono iniziale

e quindi provocata una minore trasparenza e lucen-

tezza del colorito, doti precipue dell’autore.

Affievolite alquanto le sovrapposizioni ed osservato

attentamente contro il sole mediante un buon conta-

fili, esso palesò subito ben chiaramente la mano, i

colori, la tecnica e perfino il minuto e particolare

seconda « fra due angeli Cristo crocefisso con la Mad-

dalena in basso che abbraccia la croce, tra S. Giovanni

e le due Marie».

La descrizione, per vero dire, non è esatta, ma

chiunque la metta a riscontro con la riproduzione del

dittico si accorgerà che i difetti di essa non impedi-

scono di riconoscere il dittico descritto in quello pure

oggi posseduto da Mrs. Longland, recante nel rovescio

il nome di Arcangelo da Camerino. Grazie a una ri-

cerca fatta per noi gentilmente da Miss Jocelyn Ffoulkes,

e alla cortesia della proprietaria ci è dato ora di presen-

tare ai lettori dell 'Arte la riproduzione del dittico pre"

zioso, dove può vedersi, nella Madonna specialmente,

in evidenza la forma derivata da Gentile, nella Croce-

fissione il fondamento senese dell’arte di Arcangelo di

Cola. La ipotesi che sieno di lui le pitture dell’Ora-

torio di Riofreddo trova, se non una conferma vera e

propria, una ragione di probabilità maggiore. Ma cer-

tezza si ha invece, relativamente a un trittico della Gal-

leria Vaticana, sull’appartenenza ad Arcangelo di Cola,

tanti sono i rapporti ch’esso tiene col dittico londinese,

e anche colla riproduzione del trittico bruciato del Mo-

nastero dell’Isola.

Nel discorrere di quest’ultimo, Milziade Santoni

suppose ch’esso avesse simiglianze con un trittico della

Pinacoteca Vaticana proveniente dalla Collegiata di

Camerino ; ma non alluse al trittico che abbiamo qui

riprodotto, bensì, cadendo in errore, ad altro di Nic-

colò Alunno acquistato per la Pinacoteca Vaticana dal

Pontefice Pio IX. Resterebbe a cercare se la opinione

del dotto scrittore cogliesse più nel segno quando met-

teva insieme col trittico della chiesa il Monastero al-

l’Isola « una bellissima Crocifissione in casa Trotti

della Muccia ». E ora il trittico vaticano e il dittico

Longland possono permettere identificazioni sicure,

e la ricostruzione dell’opera dell’artista rimasto sin

qui sconosciuto.

A. Venturi.

Ritratto muliebre di Lorenzo Lotto. — Alle opere

conosciute di Lorenzo Lotto e dopo gli studi del Be-

renson, del Frizzoni ed altri, sono lieto di aggiungere

e presentare ai lettori dell’Arte, questo ritratto di donna,

proprietà del signor conte Dino Secco Suardo di Ber-

gamo. Il ritratto, sola testa, è eseguito su carta grossa at-

taccata con colla ad un’assicella. Misura m. 0.34X0.39,

ed è munito di ricca cornice dell’epoca; è di legno,

intagliata e dorata.

Esso è forse la testa di donna di casa Bettame ac-

cennata dal Tassis ; 1 e a mio parere, lo studio fatto

dal Lotto pel ritratto di dama rappresentata dalla fo-

tografia n. 2, opera smagliante, posseduta dall’Acca-

demia Carrara di Bergamo.

Questo dipinto era quasi nascosto in un angolo di

1 Vite dei pittori, scultori bergamaschi, opera postuma, 1703.

38l

una vasta sala, posto a troppa altezza per la vista,

coperto da una densa vernice giallastra, che molti,

anzi troppi artisti pittori e critici cl’arte, in buona fede

credono la patina del tempo / e il fato comune a tutte

le cose mobili, specialmente ai quadri, di subire nu-

merosi spostamenti di luogo o di proprietario, contri-

buirono non poco a sviare l’attenzione su questo la-

voro del Lotto.

Un semplice assottigliamento della famosa patina

antica, fino a lasciar trasparire chiaramente il disotto,

fu sufficiente a ridare alla vita il dipinto, e alla storia

Lorenzo Lotto.

Bergamo, Collezione del conte Dino Secco Suardo.

dell’arte un nuovo contributo del grande e geniale

artista.

Purtroppo quella patina serviva a mascherare tutto

un lavoro di pennellatura fattovi da qualche pittore

in tempo indeterminato.

Colui che ebbe nelle mani il suddetto dipinto, non

fece caso alla materia delicata sul quale esso era ese-

guito, e protrasse il pulimento più di quanto era con-

veniente. Fu quindi costretto a comporre sulla sua

tavolozza le tinte precise a quelle dell’originale sva-

nito, e ripassarlo, sebbene leggermente; senza sapere

che, sia per la stessa composizione dei colori da lui

abitualmente adoperati, sia pel processo di ossidazione

al quale essi vanno soggetti, quelle tinte, quali più,

quali meno, avrebbero aumentato il loro tono iniziale

e quindi provocata una minore trasparenza e lucen-

tezza del colorito, doti precipue dell’autore.

Affievolite alquanto le sovrapposizioni ed osservato

attentamente contro il sole mediante un buon conta-

fili, esso palesò subito ben chiaramente la mano, i

colori, la tecnica e perfino il minuto e particolare