MISCELLANEA

385

del Chiodarolo e dà a Lorenzo Costa il dipinto bo-

lognese.1

Il documento edito dal Malaguzzi-Valeri dichiara

esplicitamente che nel 1506 una tavola — non desi-

gnata in alcuna maniera — fu in San Martino ordi-

nata a Lorenzo Costa, il quale ne riceveva il relativo

compenso in cinque ducati d’oro. Ma quando anche

fosse provato in modo assoluto che il dipinto ricor-

dato nel documento è proprio quello dell’ Assunta

— il che, per quanto non indiscutibilmente accertato,

siamo disposti ad ammettere come molto probabile —

si avrebbe una prova decisiva in favore all’attribuzione

a Lorenzo Costa? Sono troppo noti gli esempi di opere

d’arte ordinate e pagate a maestri che le lasciarono invece

eseguire a scolari nella loro bottega, per doverne qui

citare qualcuno. E, se nessuno vorrebbe dubitare

a priori dell’affermazione contenuta in un docu-

mento della natura di tinello pubblicato dal Mala-

guzzi, nessuno del pari potrebbe farsene mallevadore

quando i caratteri stilistici contrastano a tale testi-

monianza.

Tra gl’imitatori di Lorenzo Costa il Chiodarolo non

ebbe una individualità molto spiccata, e d’altronde si

dovrà forse procedere ad una revisione delle opere a

lui attribuite, per determinarne meglio la modesta

personalità. L'Adorazione del Bambino della Pinaco-

teca di Bologna (n. 60), ad esempio, è troppo debole

in confronto ai due affreschi dell’oratorio di S. Ce-

cilia. Oltre questo criterio della qualità dell’opera d’ar-

te, converrà tener conto delle pieghe, che nel Chio-

darolo sono sempre pesanti, rigonfie e svolgentisi in

partiti che non seguono la linea verticale, e del co-

lore, che non ha le luminose e vibranti profondità, i

toni smaltati proprii del Costa.

Un altro elemento di distinzione può essere fornito

dalla misura delle influenze del Francia, costantemente

notevoli nel Chiodarolo.

La lunga comunione di lavoro stabilì senza dubbio

rapporti e influssi scambievoli tra l’arte del Raibolini

e quella di Lorenzo Costa. Ma gli effetti di tali rap-

porti sono assai più sensibili nel Chiodarolo e in molti

altri dei numerosi pittori che uscirono dallo studio

nel quale il Francia dovette avere a collaboratore nel-

l’insegnaménto il maestro di Ferrara.

A Roma, dove Lorenzo Costa venne accompagnan-

dosi agli ambasciatori bolognesi al tempo della ele-

zione di Giulio II e dove si conservano di lui sol-

tanto una Madonna nella Collezione Barberini e una

piccola Annunciazione in casa di donna Laura Min-

ghetti, il quadro di San Nicola in Carcere è prezioso

documento di un indirizzo che prese le mosse dai due

artisti, i quali a Bologna dominarono tutti gli altri

sulla fine del secolo decimoquinto e sul principio del

1 Op. cit., IV, ediz., Zanichelli, s. d.

clecimosesto e che, accomunati dall'Adulimi nella stessa

esaltazione, furono riuniti da Michelangelo nel mede-

simo ingiusto disprezzo. Arduino Colasanti.

Le sculture dei sarcofagi di Francesco e di Nera

Sassetti in Santa Trinità a Firenze. — Il Fantozzi,

nella Guida di Firenze, attribuì i sarcofagi della cap-

pella Sassetti in Santa Trinità a Giuliano da Sangallo,

accompagnando con un «dicesi» l’attribuzione; e dopo

il Fantozzi altri autori di Guide e anche il Perkins

ne’ Tuscan Sculptors (London, 1864) indicarono quel

maestro come scultore dei due monumenti, benché il

Vasari nella Vita di Giuliano da Sangallo non ne abbia

fatto menzione.

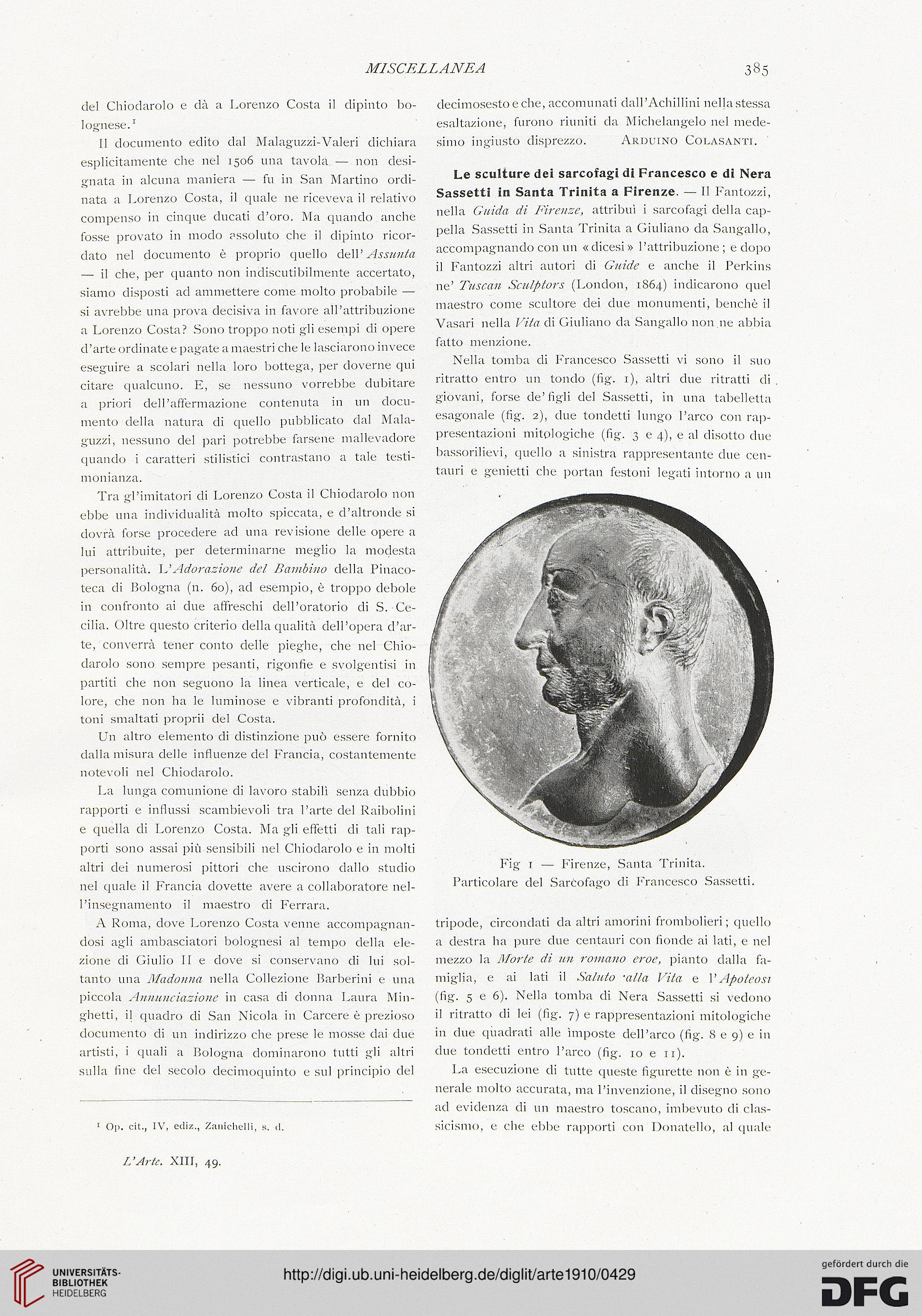

Nella tomba di Francesco Sassetti vi sono il suo

ritratto entro un tondo (fig. 1), altri due ritratti di

giovani, forse de’figli del Sassetti, in una tabelletta

esagonale (fig. 2), due tondetti lungo l’arco con rap-

presentazioni mitologiche (fig. 3 e 4), e al disotto due

bassorilievi, quello a sinistra rappresentante due cen-

tauri e gemetti che portali festoni legati intorno a un

Fig 1 — Firenze, Santa Trinità.

Particolare del Sarcofago di Francesco Sassetti.

tripode, circondati da altri amorini frombolieri ; quello

a destra ha pure due centauri con fionde ai lati, e nel

mezzo la Morte di un romano eroe, pianto dalla fa-

miglia, e ai lati il Saluto ‘alla Vita e VApoteosi

(fig. 5 e 6). Nella tomba di Nera Sassetti si vedono

il ritratto di lei (fig. 7) e rappresentazioni mitologiche

in due quadrati alle imposte dell’arco (fig. 8 e 9) e in

due tondetti entro l’arco (fig. io e n).

La esecuzione di tutte queste figli rette non è in ge-

nerale molto accurata, ma l’invenzione, il disegno sono

ad evidenza di un maestro toscano, imbevuto di clas-

sicismo, e che ebbe rapporti con Donatello, al quale

L’Arte. XIII, 49.

385

del Chiodarolo e dà a Lorenzo Costa il dipinto bo-

lognese.1

Il documento edito dal Malaguzzi-Valeri dichiara

esplicitamente che nel 1506 una tavola — non desi-

gnata in alcuna maniera — fu in San Martino ordi-

nata a Lorenzo Costa, il quale ne riceveva il relativo

compenso in cinque ducati d’oro. Ma quando anche

fosse provato in modo assoluto che il dipinto ricor-

dato nel documento è proprio quello dell’ Assunta

— il che, per quanto non indiscutibilmente accertato,

siamo disposti ad ammettere come molto probabile —

si avrebbe una prova decisiva in favore all’attribuzione

a Lorenzo Costa? Sono troppo noti gli esempi di opere

d’arte ordinate e pagate a maestri che le lasciarono invece

eseguire a scolari nella loro bottega, per doverne qui

citare qualcuno. E, se nessuno vorrebbe dubitare

a priori dell’affermazione contenuta in un docu-

mento della natura di tinello pubblicato dal Mala-

guzzi, nessuno del pari potrebbe farsene mallevadore

quando i caratteri stilistici contrastano a tale testi-

monianza.

Tra gl’imitatori di Lorenzo Costa il Chiodarolo non

ebbe una individualità molto spiccata, e d’altronde si

dovrà forse procedere ad una revisione delle opere a

lui attribuite, per determinarne meglio la modesta

personalità. L'Adorazione del Bambino della Pinaco-

teca di Bologna (n. 60), ad esempio, è troppo debole

in confronto ai due affreschi dell’oratorio di S. Ce-

cilia. Oltre questo criterio della qualità dell’opera d’ar-

te, converrà tener conto delle pieghe, che nel Chio-

darolo sono sempre pesanti, rigonfie e svolgentisi in

partiti che non seguono la linea verticale, e del co-

lore, che non ha le luminose e vibranti profondità, i

toni smaltati proprii del Costa.

Un altro elemento di distinzione può essere fornito

dalla misura delle influenze del Francia, costantemente

notevoli nel Chiodarolo.

La lunga comunione di lavoro stabilì senza dubbio

rapporti e influssi scambievoli tra l’arte del Raibolini

e quella di Lorenzo Costa. Ma gli effetti di tali rap-

porti sono assai più sensibili nel Chiodarolo e in molti

altri dei numerosi pittori che uscirono dallo studio

nel quale il Francia dovette avere a collaboratore nel-

l’insegnaménto il maestro di Ferrara.

A Roma, dove Lorenzo Costa venne accompagnan-

dosi agli ambasciatori bolognesi al tempo della ele-

zione di Giulio II e dove si conservano di lui sol-

tanto una Madonna nella Collezione Barberini e una

piccola Annunciazione in casa di donna Laura Min-

ghetti, il quadro di San Nicola in Carcere è prezioso

documento di un indirizzo che prese le mosse dai due

artisti, i quali a Bologna dominarono tutti gli altri

sulla fine del secolo decimoquinto e sul principio del

1 Op. cit., IV, ediz., Zanichelli, s. d.

clecimosesto e che, accomunati dall'Adulimi nella stessa

esaltazione, furono riuniti da Michelangelo nel mede-

simo ingiusto disprezzo. Arduino Colasanti.

Le sculture dei sarcofagi di Francesco e di Nera

Sassetti in Santa Trinità a Firenze. — Il Fantozzi,

nella Guida di Firenze, attribuì i sarcofagi della cap-

pella Sassetti in Santa Trinità a Giuliano da Sangallo,

accompagnando con un «dicesi» l’attribuzione; e dopo

il Fantozzi altri autori di Guide e anche il Perkins

ne’ Tuscan Sculptors (London, 1864) indicarono quel

maestro come scultore dei due monumenti, benché il

Vasari nella Vita di Giuliano da Sangallo non ne abbia

fatto menzione.

Nella tomba di Francesco Sassetti vi sono il suo

ritratto entro un tondo (fig. 1), altri due ritratti di

giovani, forse de’figli del Sassetti, in una tabelletta

esagonale (fig. 2), due tondetti lungo l’arco con rap-

presentazioni mitologiche (fig. 3 e 4), e al disotto due

bassorilievi, quello a sinistra rappresentante due cen-

tauri e gemetti che portali festoni legati intorno a un

Fig 1 — Firenze, Santa Trinità.

Particolare del Sarcofago di Francesco Sassetti.

tripode, circondati da altri amorini frombolieri ; quello

a destra ha pure due centauri con fionde ai lati, e nel

mezzo la Morte di un romano eroe, pianto dalla fa-

miglia, e ai lati il Saluto ‘alla Vita e VApoteosi

(fig. 5 e 6). Nella tomba di Nera Sassetti si vedono

il ritratto di lei (fig. 7) e rappresentazioni mitologiche

in due quadrati alle imposte dell’arco (fig. 8 e 9) e in

due tondetti entro l’arco (fig. io e n).

La esecuzione di tutte queste figli rette non è in ge-

nerale molto accurata, ma l’invenzione, il disegno sono

ad evidenza di un maestro toscano, imbevuto di clas-

sicismo, e che ebbe rapporti con Donatello, al quale

L’Arte. XIII, 49.