seire des D<>njottö fortgeseyc. Nlan stieß hier auf mehrere ZLttttettsteitte der Wuuperge. Erstere

messett Lm Lri ^öhe imd haberi 5 cm obere Ausladmig. — Die Mauerhöhe betragt hier uoch Z bis

5,Z5 m. Mehrere Eückeii iu der Außemnauer wurdeu gleichfalls als Schießscharten gedeutet, welche

jedoch durch eiuen vou außeu erfolgteu Augriff zum Theil zusammeugesturzt siud und jetzt weite Mauer-

luckeu bis zu m Eange bildeu.

Letztere Eiusturztheorie ist die AusLchc des Herru Röuiglicheu Bauamtmanns Bar vou Speyer,

der Ende Mai den Ausgrabungen mehrere Stimden lang anwohnte. In seiner und des »Zerrtt Gberarztes

Or. Eckhardc An-

wesenheit wurdeu

am 25. Uiai am

Sockel der Vlord-

westecke drei zu

sam mengehörige

Gefaßstücke aus

gegrabeu. Diese sind

schwarz, wie die

merowingischeu

Grabgefaße des ö.

bis 7. Iahrhunderts,

schwach geriefc und

cragen als Grna-

mencjvgl. Zeichnuttg

Abb. Z) drei Reihen

von 5 mm langen,

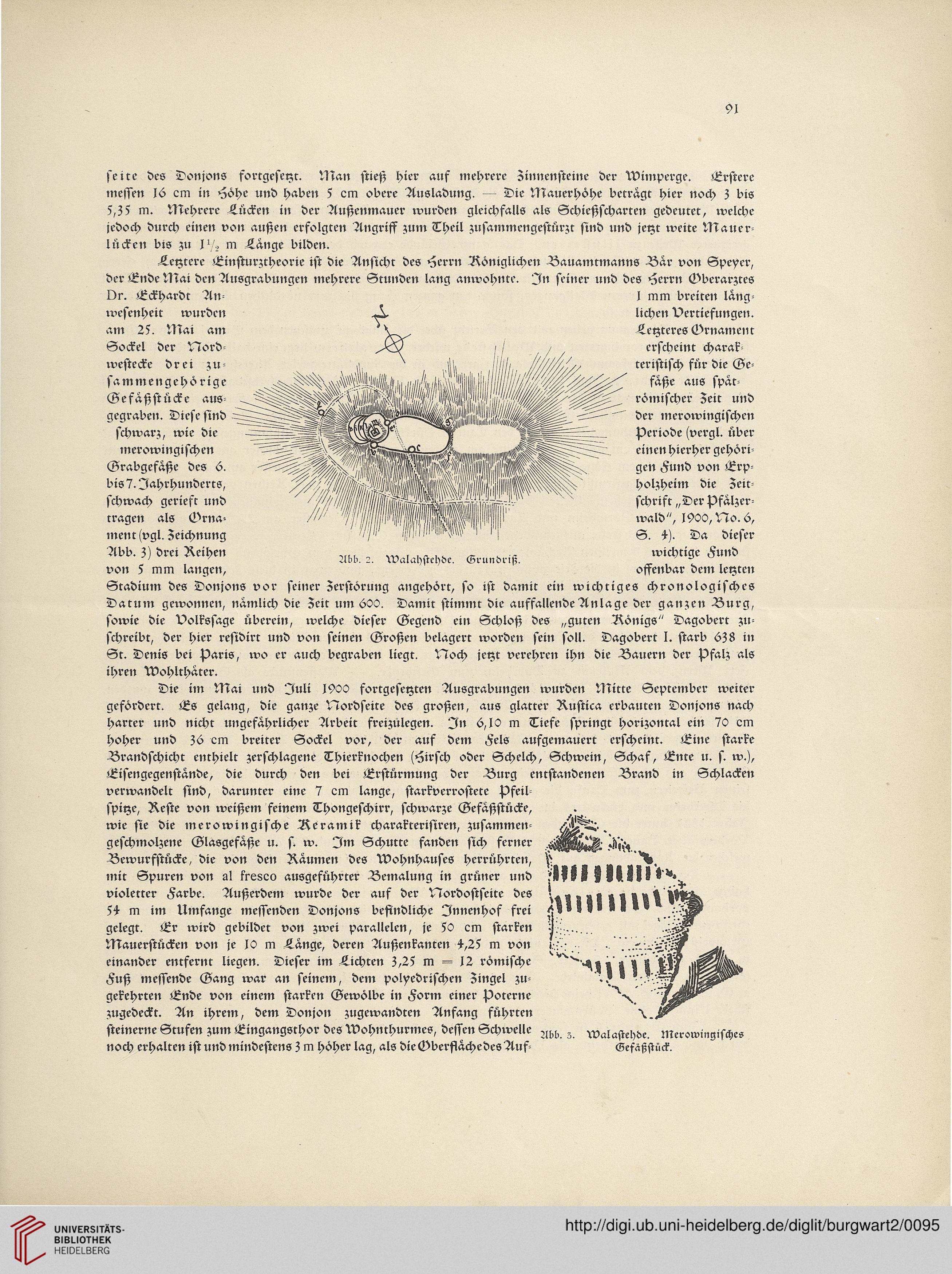

Abb. 2. walahstehde. Geundriß.

I mm breiten lang

lichen 1?ertiefungen.

Eetzteres Grnament

erscheint charak

teristisch für die Ge-

faße aus spat-

römischer Zeit uud

der merowingischen

s)eriode (vergl. über

einen hierher gehöri-

gen Fund von Erp-

holzheim die Zeic-

schrifc „Der pfalzer

wald", I9OO, V7o. ö,

G. 4). Da dieser

wichtige Lund

offenbar dem letzten

Gtadium des Donjons vor seiner Zerstörung augehörc, so ist damic ein wichtiges chronologisches

Datum gewonnen, namlich die Zeit um 600. Damit stimmt die auffallendeAnlage der ganzen Burg,

sowie die Dolkssage überein, welche dieser Gegend ein Gchloß des „gucen Rönigs" Dagoberc zu-

schreibt, der hier residirt und von seinen Großen belagert worden sein soll. Dagobert I. starb öZ5 in

Gt. Denis bei s)aris, wo er auch begraben liegt. )7loch jetzt verehren Lhn die Bauern der s)falz als

Lhren Wohlthacer.

Die im Mai und Iuli löOö fortgesetzten Ausgrabungen wurden MLtte Geptember weiter

gefördert. Es gelang, die ganze ^Aordseice des großen, aus glatter Rustica erbaucen Donjons nach

harter und nicht ungefahrlicher Arbeit freizulegen. In ö,lö m Tiefe springt horizoncal ein 7ö em

hoher und Zö cm breiter Gockel vor, der auf dem Lels aufgemauert erscheint. Eine starke

Brandschicht enchielt zerschlagene Thierknochen (Hirsch oder Schelch, Gchwein, Gchaf, Ence u. s. w.),

Eisengegenstande, die durch den bei Erstürmung der Burg entstandenen Brand in Schlacken

verwandelt sind, darunter eine 7 em lange, starkverrostete s)feil-

spitze, Reste von weißem feinem Thongeschirr, schwarze Gefaßstücke,

wie sie die merowingische Reramik charakterisiren, zusammen-

geschmolzene Glasgefaße u. s. w. Im Gchutte fanden sich ferner

Bewurfstücke, die von den Raumen des Wohnhauses herrührcen,

mit Spuren von al fre8L0 ausgeführcer Bemalung in grüner und

violetter Larbe. Außerdem wurde der auf der Vlordostseite des

54 m im Umfange messenden Donjons befindliche Innenhof frei

gelegt. Er wird gebildet von zwei parallelen, je 5ö cm starken

Mauerstücken von je lc> m Lange, deren Außenkancen 4,25 m von

einander entfernt liegen. Dieser im Eichcen Z,25 m --- l2 römische

Fuß messende Gang war an seinem, dem polyedrischen Zingel zu-

gekehrten Ende von einem starken Gewölbe in Form einer Pocerne

zugedeckt. An ihrem, dem Donjon zugewandten Anfang führcen

fteinerne Gcufen zum Eingangsthor des wohnthurmes, dessen Gchwelle ^b. z. walaftehde. Merowingischcs

noch erhalcen ist und mindestens Z m höher lag, als dieGberfiachedesAuf- Gefäßftück.

»»»I^

messett Lm Lri ^öhe imd haberi 5 cm obere Ausladmig. — Die Mauerhöhe betragt hier uoch Z bis

5,Z5 m. Mehrere Eückeii iu der Außemnauer wurdeu gleichfalls als Schießscharten gedeutet, welche

jedoch durch eiuen vou außeu erfolgteu Augriff zum Theil zusammeugesturzt siud und jetzt weite Mauer-

luckeu bis zu m Eange bildeu.

Letztere Eiusturztheorie ist die AusLchc des Herru Röuiglicheu Bauamtmanns Bar vou Speyer,

der Ende Mai den Ausgrabungen mehrere Stimden lang anwohnte. In seiner und des »Zerrtt Gberarztes

Or. Eckhardc An-

wesenheit wurdeu

am 25. Uiai am

Sockel der Vlord-

westecke drei zu

sam mengehörige

Gefaßstücke aus

gegrabeu. Diese sind

schwarz, wie die

merowingischeu

Grabgefaße des ö.

bis 7. Iahrhunderts,

schwach geriefc und

cragen als Grna-

mencjvgl. Zeichnuttg

Abb. Z) drei Reihen

von 5 mm langen,

Abb. 2. walahstehde. Geundriß.

I mm breiten lang

lichen 1?ertiefungen.

Eetzteres Grnament

erscheint charak

teristisch für die Ge-

faße aus spat-

römischer Zeit uud

der merowingischen

s)eriode (vergl. über

einen hierher gehöri-

gen Fund von Erp-

holzheim die Zeic-

schrifc „Der pfalzer

wald", I9OO, V7o. ö,

G. 4). Da dieser

wichtige Lund

offenbar dem letzten

Gtadium des Donjons vor seiner Zerstörung augehörc, so ist damic ein wichtiges chronologisches

Datum gewonnen, namlich die Zeit um 600. Damit stimmt die auffallendeAnlage der ganzen Burg,

sowie die Dolkssage überein, welche dieser Gegend ein Gchloß des „gucen Rönigs" Dagoberc zu-

schreibt, der hier residirt und von seinen Großen belagert worden sein soll. Dagobert I. starb öZ5 in

Gt. Denis bei s)aris, wo er auch begraben liegt. )7loch jetzt verehren Lhn die Bauern der s)falz als

Lhren Wohlthacer.

Die im Mai und Iuli löOö fortgesetzten Ausgrabungen wurden MLtte Geptember weiter

gefördert. Es gelang, die ganze ^Aordseice des großen, aus glatter Rustica erbaucen Donjons nach

harter und nicht ungefahrlicher Arbeit freizulegen. In ö,lö m Tiefe springt horizoncal ein 7ö em

hoher und Zö cm breiter Gockel vor, der auf dem Lels aufgemauert erscheint. Eine starke

Brandschicht enchielt zerschlagene Thierknochen (Hirsch oder Schelch, Gchwein, Gchaf, Ence u. s. w.),

Eisengegenstande, die durch den bei Erstürmung der Burg entstandenen Brand in Schlacken

verwandelt sind, darunter eine 7 em lange, starkverrostete s)feil-

spitze, Reste von weißem feinem Thongeschirr, schwarze Gefaßstücke,

wie sie die merowingische Reramik charakterisiren, zusammen-

geschmolzene Glasgefaße u. s. w. Im Gchutte fanden sich ferner

Bewurfstücke, die von den Raumen des Wohnhauses herrührcen,

mit Spuren von al fre8L0 ausgeführcer Bemalung in grüner und

violetter Larbe. Außerdem wurde der auf der Vlordostseite des

54 m im Umfange messenden Donjons befindliche Innenhof frei

gelegt. Er wird gebildet von zwei parallelen, je 5ö cm starken

Mauerstücken von je lc> m Lange, deren Außenkancen 4,25 m von

einander entfernt liegen. Dieser im Eichcen Z,25 m --- l2 römische

Fuß messende Gang war an seinem, dem polyedrischen Zingel zu-

gekehrten Ende von einem starken Gewölbe in Form einer Pocerne

zugedeckt. An ihrem, dem Donjon zugewandten Anfang führcen

fteinerne Gcufen zum Eingangsthor des wohnthurmes, dessen Gchwelle ^b. z. walaftehde. Merowingischcs

noch erhalcen ist und mindestens Z m höher lag, als dieGberfiachedesAuf- Gefäßftück.

»»»I^