11

Geroldseck, Lützelburg und Greifenstein, der tief in Wäldern versteckte Türk-

stein und Burg Ochsenstein sind die Wächter eines der eigenartig schönsten

Gaue, die deutsche Grenze je umschlossen hat.

Der Ochsenstein steht 15 Kilometer südwestlich der Stadt Zabern ans

einem langgestreckten bewaldeten Sandsteinrücken. Die den Rücken säu-

menden Steilabbrüche des Hauptkonglomerates laufen über der Südstirn

des Berges in eine Reihe einzeln emporragender Felstürme aus, die den

Burgplatz abgegeben haben. Vermutlich lag schon zur Keltenzeit hier

oben ein fester Posten: denn nur 1 Kilometer nördlich, auf dem unmittelbar

anstoßenden Wüstenberge, finden sich Reste einer uralten Anlage in Gestalt

zweier aus rohen Blöcken gefügter Heidenmauern und eingehauener

Treppenstufen an einem Felsen (Krappenfels). So mag denn der Ochsen-

stein ursprünglich ein Vorwerk der Wüstenbergbefestignng gewesen sein.

In der Geschichte taucht die Burg erst im 12. Jahrhundert auf zusammen

mit dem gleichnamigen Geschlechts. 1165 wird Ludwig von Ochsenstein

anläßlich eines Tnrnieres zu Zürich genannt, 1178 ein Burkhard von

Ochsenstein, 1217 erscheinen die Grafen als Besitzer der benachbarten

Burg Greifenstein. 1284 kommt es zu einer Zerstörung des Ochsensteines

durch Walter von Hohenstein, Unterlandvogt nn Elsaß. Wie weit die Zer-

störung gegangen ist, ob die Burg baldig wiederhergestellt wurde, läßt sich

nicht mehr feststellen: anzunehmen ist es. Im Verlauf des 13. Jahrhun-

derts treten die Ochsensteiner in die Reihe der ersten elsässischen Ge-

schlechter. Verwandtschaftliche Bande verknüpfen sie mit den Landgrafen

von Hessen, den Markgrafen von Baden und den Habsburgern. Beson-

ders ragt hervor die Person Ottos III. von Ochsenstein, eines Neffen Kaiser

Rudolfs. Als Landvogt im Elsaß zerstört er 1272 die Wegelnburg, belagert

1281 zusammen mit den Colmarern erfolgreich die Hohlandsburg und leitet

1293 die Zurückeroberung der Burg Ortenberg für die Habsburger. An-

läßlich dieses Unternehmens ließ Otto den Ortenberg benachbarten Ram-

stein als Stützpunkt für die Belagerer erbauen. Im gleichen Jahre ist er

bei der Einnahme der heute abgegangenen Tiefburg Wörth unweit

Matzenheim (in der Jllniederung zwischen Straßburg und Schlettstadt)

beteiligt. Nach einem Leben voll kriegerischer Tätigkeit fiel Otto III.

von Ochsenstein als Parteigenosse Albrechts von Österreich 1298 in der

Schlacht bei Göllheim. Schon Otto hatte als kaiserliches Lehen die Was-

gauschlösser Löwenstein und Landeck erhalten, im 14. Jahrhundert kom-

men zeitweilig als Besitz hinzu die Plixburg bei Colmar, HohenfelsZ und

Klein-Arnsberg im Wasgau sowie Schirmeck im Breuschtale. Um diese

Zeit scheint das Stammschloß dadurch erweitert worden zu sein, daß man

die beiden nördlich der Hauptburg befindlichen Felstürme ebenfalls be-

festigte und an ihrem Fuße mit einer Hofanlage umgab, wodurch die

später „Kleines Schloß" oder „Wachelheim" genannte Vorburg entstand

(vgl. unten sowie den Grundriß!). 1370 und 1382 taucht das „Kleine

Schloß" zum erstenmal in den Urkunden auf, wird aber gleich bei dieser

Gelegenheit als von den Straßburgern zerstört gemeldet. Vermutlich ist

aber dieser Burgteil später wiederhergestellt worden. Als das Geschlecht

derer von Ochsenstein 1485 ausstarb, wurden die verwandten Grafen von

Zweibrücken-Bitsch Herren der Burg. Um 1550 ließ Jakob von Zwei-

brücken die offenbar ein weiteres Mal zerstörte Hauptburg aufbauen, die

aber bald darauf durch einen Brand von neuem (zum drittenmal?) ein-

geäschert wurde. Trotzdem scheint das Schloß wenigstens teilweise wieder

instand gesetzt worden zu sein; es siel dann nach Erlöschen der Zwei-

brücker an die Hanau-Lichtenberg. 1632 erfolgte die letzte und endgültige

Zerstörung durch die Schweden. Die Ruinen befanden sich 1736 nn

Besitze der Fürsten von Hessen-Darmstadt, wurden später Staatseigentum

und 1878 zum klassifizierten geschichtlichen Denkmal erklärt. Durch wieder-

holte Erhaltungsarbeiten sind sie vor völligem Verfall geschützt.

0 Anmerkung: Vgl. Stolberg: „Burgruine Hohenfels im Wasgau", Burg-

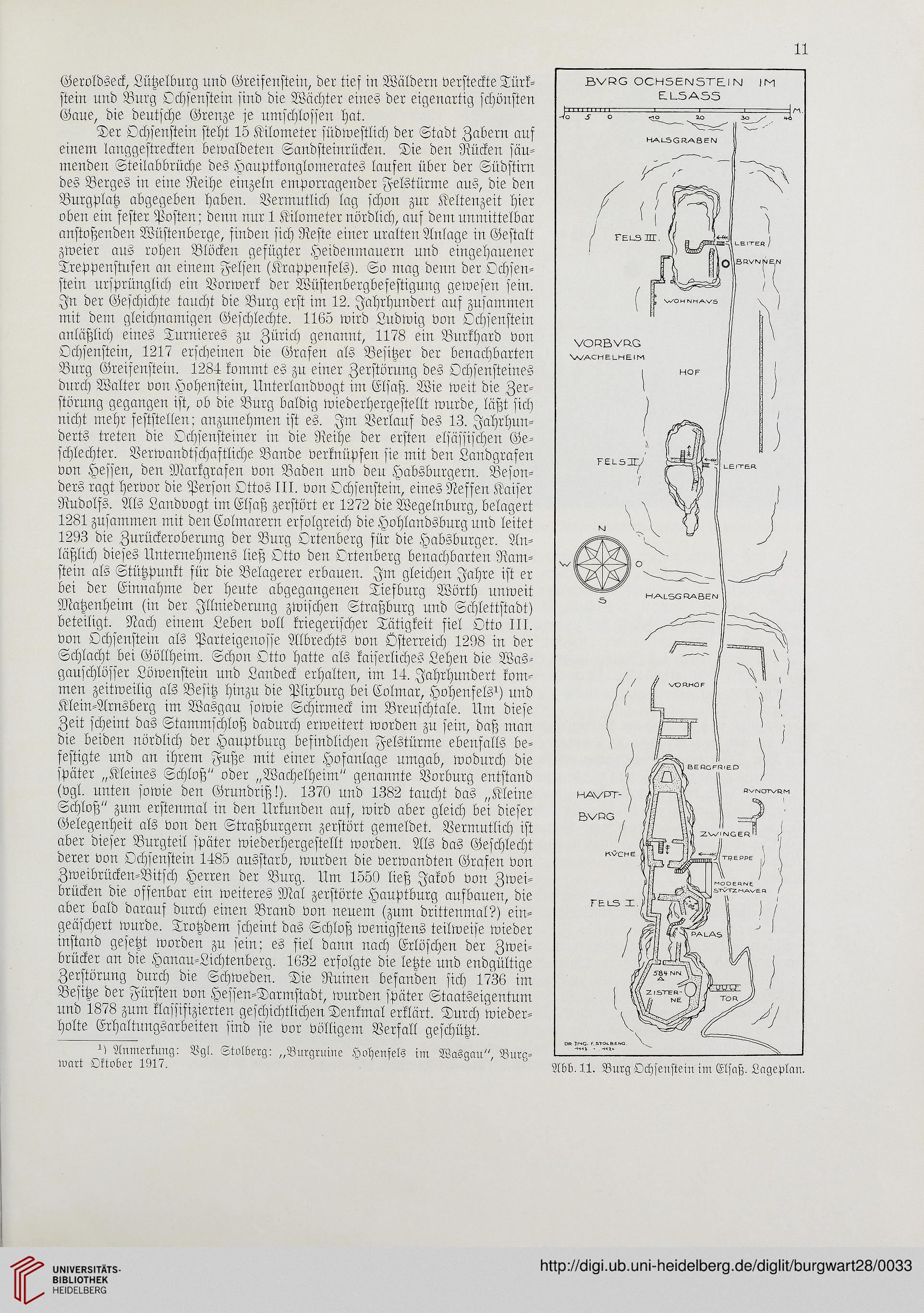

wart Oktober 1917. Abb. 11. Burg Ochsenstein im Elsaß. Lageplan.

Geroldseck, Lützelburg und Greifenstein, der tief in Wäldern versteckte Türk-

stein und Burg Ochsenstein sind die Wächter eines der eigenartig schönsten

Gaue, die deutsche Grenze je umschlossen hat.

Der Ochsenstein steht 15 Kilometer südwestlich der Stadt Zabern ans

einem langgestreckten bewaldeten Sandsteinrücken. Die den Rücken säu-

menden Steilabbrüche des Hauptkonglomerates laufen über der Südstirn

des Berges in eine Reihe einzeln emporragender Felstürme aus, die den

Burgplatz abgegeben haben. Vermutlich lag schon zur Keltenzeit hier

oben ein fester Posten: denn nur 1 Kilometer nördlich, auf dem unmittelbar

anstoßenden Wüstenberge, finden sich Reste einer uralten Anlage in Gestalt

zweier aus rohen Blöcken gefügter Heidenmauern und eingehauener

Treppenstufen an einem Felsen (Krappenfels). So mag denn der Ochsen-

stein ursprünglich ein Vorwerk der Wüstenbergbefestignng gewesen sein.

In der Geschichte taucht die Burg erst im 12. Jahrhundert auf zusammen

mit dem gleichnamigen Geschlechts. 1165 wird Ludwig von Ochsenstein

anläßlich eines Tnrnieres zu Zürich genannt, 1178 ein Burkhard von

Ochsenstein, 1217 erscheinen die Grafen als Besitzer der benachbarten

Burg Greifenstein. 1284 kommt es zu einer Zerstörung des Ochsensteines

durch Walter von Hohenstein, Unterlandvogt nn Elsaß. Wie weit die Zer-

störung gegangen ist, ob die Burg baldig wiederhergestellt wurde, läßt sich

nicht mehr feststellen: anzunehmen ist es. Im Verlauf des 13. Jahrhun-

derts treten die Ochsensteiner in die Reihe der ersten elsässischen Ge-

schlechter. Verwandtschaftliche Bande verknüpfen sie mit den Landgrafen

von Hessen, den Markgrafen von Baden und den Habsburgern. Beson-

ders ragt hervor die Person Ottos III. von Ochsenstein, eines Neffen Kaiser

Rudolfs. Als Landvogt im Elsaß zerstört er 1272 die Wegelnburg, belagert

1281 zusammen mit den Colmarern erfolgreich die Hohlandsburg und leitet

1293 die Zurückeroberung der Burg Ortenberg für die Habsburger. An-

läßlich dieses Unternehmens ließ Otto den Ortenberg benachbarten Ram-

stein als Stützpunkt für die Belagerer erbauen. Im gleichen Jahre ist er

bei der Einnahme der heute abgegangenen Tiefburg Wörth unweit

Matzenheim (in der Jllniederung zwischen Straßburg und Schlettstadt)

beteiligt. Nach einem Leben voll kriegerischer Tätigkeit fiel Otto III.

von Ochsenstein als Parteigenosse Albrechts von Österreich 1298 in der

Schlacht bei Göllheim. Schon Otto hatte als kaiserliches Lehen die Was-

gauschlösser Löwenstein und Landeck erhalten, im 14. Jahrhundert kom-

men zeitweilig als Besitz hinzu die Plixburg bei Colmar, HohenfelsZ und

Klein-Arnsberg im Wasgau sowie Schirmeck im Breuschtale. Um diese

Zeit scheint das Stammschloß dadurch erweitert worden zu sein, daß man

die beiden nördlich der Hauptburg befindlichen Felstürme ebenfalls be-

festigte und an ihrem Fuße mit einer Hofanlage umgab, wodurch die

später „Kleines Schloß" oder „Wachelheim" genannte Vorburg entstand

(vgl. unten sowie den Grundriß!). 1370 und 1382 taucht das „Kleine

Schloß" zum erstenmal in den Urkunden auf, wird aber gleich bei dieser

Gelegenheit als von den Straßburgern zerstört gemeldet. Vermutlich ist

aber dieser Burgteil später wiederhergestellt worden. Als das Geschlecht

derer von Ochsenstein 1485 ausstarb, wurden die verwandten Grafen von

Zweibrücken-Bitsch Herren der Burg. Um 1550 ließ Jakob von Zwei-

brücken die offenbar ein weiteres Mal zerstörte Hauptburg aufbauen, die

aber bald darauf durch einen Brand von neuem (zum drittenmal?) ein-

geäschert wurde. Trotzdem scheint das Schloß wenigstens teilweise wieder

instand gesetzt worden zu sein; es siel dann nach Erlöschen der Zwei-

brücker an die Hanau-Lichtenberg. 1632 erfolgte die letzte und endgültige

Zerstörung durch die Schweden. Die Ruinen befanden sich 1736 nn

Besitze der Fürsten von Hessen-Darmstadt, wurden später Staatseigentum

und 1878 zum klassifizierten geschichtlichen Denkmal erklärt. Durch wieder-

holte Erhaltungsarbeiten sind sie vor völligem Verfall geschützt.

0 Anmerkung: Vgl. Stolberg: „Burgruine Hohenfels im Wasgau", Burg-

wart Oktober 1917. Abb. 11. Burg Ochsenstein im Elsaß. Lageplan.