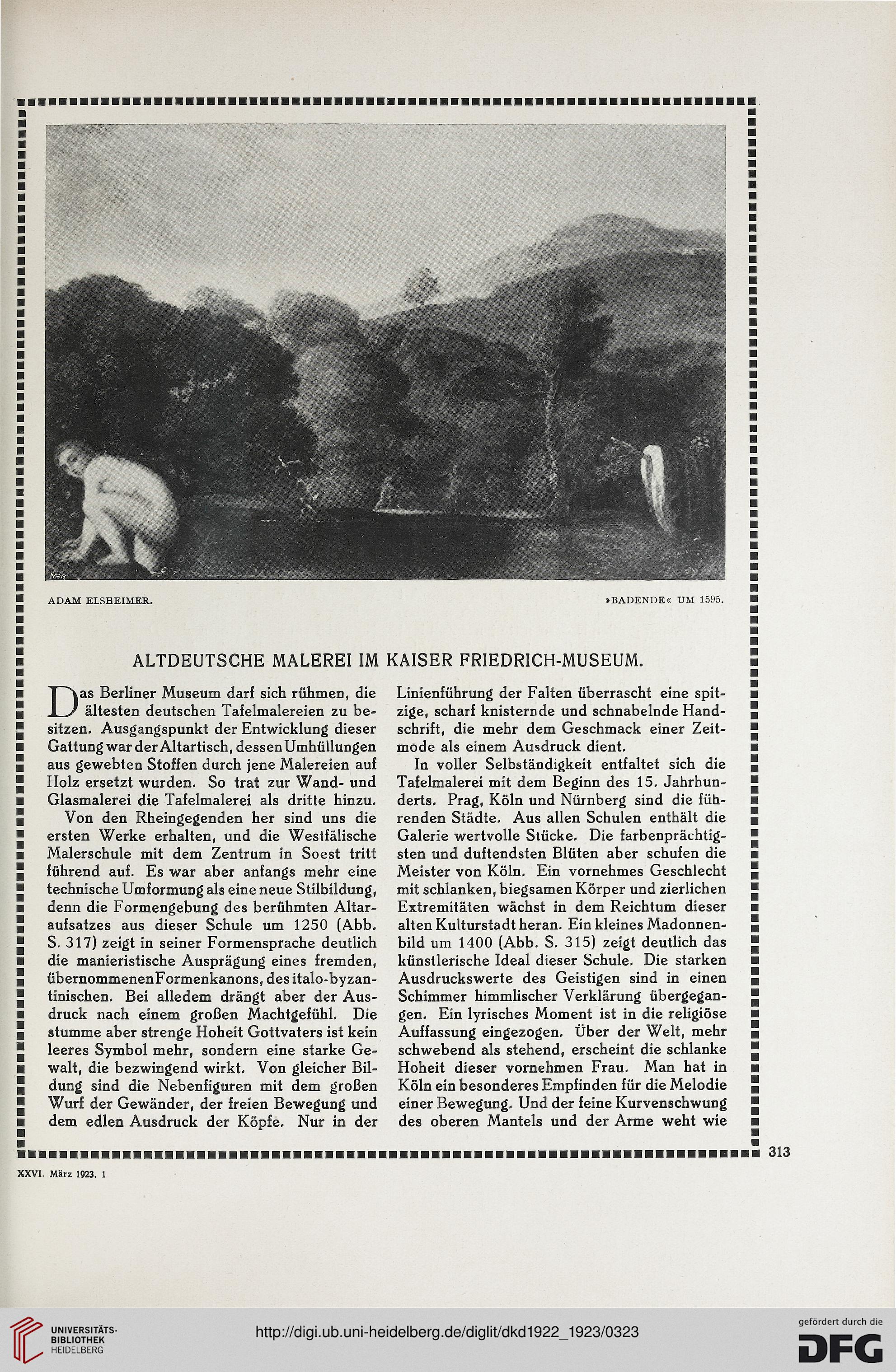

ADAM ELSHEIMER. >BADENDE« UM 1595.

ALTDEUTSCHE MALEREI IM KAISER FRIEDRICH-MUSEUM.

Das Berliner Museum darf sich rühmen, die

ältesten deutschen Tafelmalereien zu be-

sitzen. Ausgangspunkt der Entwicklung dieser

Gattung war der Altartisch, dessen Umhüllungen

aus gewebten Stoffen durch jene Malereien auf

Holz ersetzt wurden. So trat zur Wand- und

Glasmalerei die Tafelmalerei als dritte hinzu.

Von den Rheingegenden her sind uns die

ersten Werke erhalten, und die Westfälische

Malerschule mit dem Zentrum in Soest tritt

führend auf. Es war aber anfangs mehr eine

technische Umformung als eine neue Stilbildung,

denn die Formengebung des berühmten Altar-

aufsatzes aus dieser Schule um 1250 (Abb.

S. 317) zeigt in seiner Formensprache deutlich

die manieristische Ausprägung eines fremden,

übernommenenFormenkanons, des italo-byzan-

tinischen. Bei alledem drängt aber der Aus-

druck nach einem großen Machtgefühl. Die

stumme aber strenge Hoheit Gottvaters ist kein

leeres Symbol mehr, sondern eine starke Ge-

walt, die bezwingend wirkt. Von gleicher Bil-

dung sind die Nebenfiguren mit dem großen

Wurf der Gewänder, der freien Bewegung und

dem edlen Ausdruck der Köpfe. Nur in der

Linienführung der Falten überrascht eine spit-

zige, scharf knisternde und schnäbelnde Hand-

schrift, die mehr dem Geschmack einer Zeit-

mode als einem Ausdruck dient.

In voller Selbständigkeit entfaltet sich die

Tafelmalerei mit dem Beginn des 15. Jahrhun-

derts. Prag, Köln und Nürnberg sind die füh-

renden Städte. Aus allen Schulen enthält die

Galerie wertvolle Stücke. Die farbenprächtig-

sten und duftendsten Blüten aber schufen die

Meister von Köln. Ein vornehmes Geschlecht

mit schlanken, biegsamen Körper und zierlichen

Extremitäten wächst in dem Reichtum dieser

alten Kulturstadt heran. Ein kleines Madonnen-

bild um 1400 (Abb. S. 315) zeigt deutlich das

künstlerische Ideal dieser Schule. Die starken

Ausdruckswerte des Geistigen sind in einen

Schimmer himmlischer Verklärung übergegan-

gen. Ein lyrisches Moment ist in die religiöse

Auffassung eingezogen. Über der Welt, mehr

schwebend als stehend, erscheint die schlanke

Hoheit dieser vornehmen Frau. Man hat in

Köln ein besonderes Empfinden für die Melodie

einer Bewegung. Und der feine Kurvenschwung

des oberen Mantels und der Arme weht wie

XXVI. März 1923. 1

ALTDEUTSCHE MALEREI IM KAISER FRIEDRICH-MUSEUM.

Das Berliner Museum darf sich rühmen, die

ältesten deutschen Tafelmalereien zu be-

sitzen. Ausgangspunkt der Entwicklung dieser

Gattung war der Altartisch, dessen Umhüllungen

aus gewebten Stoffen durch jene Malereien auf

Holz ersetzt wurden. So trat zur Wand- und

Glasmalerei die Tafelmalerei als dritte hinzu.

Von den Rheingegenden her sind uns die

ersten Werke erhalten, und die Westfälische

Malerschule mit dem Zentrum in Soest tritt

führend auf. Es war aber anfangs mehr eine

technische Umformung als eine neue Stilbildung,

denn die Formengebung des berühmten Altar-

aufsatzes aus dieser Schule um 1250 (Abb.

S. 317) zeigt in seiner Formensprache deutlich

die manieristische Ausprägung eines fremden,

übernommenenFormenkanons, des italo-byzan-

tinischen. Bei alledem drängt aber der Aus-

druck nach einem großen Machtgefühl. Die

stumme aber strenge Hoheit Gottvaters ist kein

leeres Symbol mehr, sondern eine starke Ge-

walt, die bezwingend wirkt. Von gleicher Bil-

dung sind die Nebenfiguren mit dem großen

Wurf der Gewänder, der freien Bewegung und

dem edlen Ausdruck der Köpfe. Nur in der

Linienführung der Falten überrascht eine spit-

zige, scharf knisternde und schnäbelnde Hand-

schrift, die mehr dem Geschmack einer Zeit-

mode als einem Ausdruck dient.

In voller Selbständigkeit entfaltet sich die

Tafelmalerei mit dem Beginn des 15. Jahrhun-

derts. Prag, Köln und Nürnberg sind die füh-

renden Städte. Aus allen Schulen enthält die

Galerie wertvolle Stücke. Die farbenprächtig-

sten und duftendsten Blüten aber schufen die

Meister von Köln. Ein vornehmes Geschlecht

mit schlanken, biegsamen Körper und zierlichen

Extremitäten wächst in dem Reichtum dieser

alten Kulturstadt heran. Ein kleines Madonnen-

bild um 1400 (Abb. S. 315) zeigt deutlich das

künstlerische Ideal dieser Schule. Die starken

Ausdruckswerte des Geistigen sind in einen

Schimmer himmlischer Verklärung übergegan-

gen. Ein lyrisches Moment ist in die religiöse

Auffassung eingezogen. Über der Welt, mehr

schwebend als stehend, erscheint die schlanke

Hoheit dieser vornehmen Frau. Man hat in

Köln ein besonderes Empfinden für die Melodie

einer Bewegung. Und der feine Kurvenschwung

des oberen Mantels und der Arme weht wie

XXVI. März 1923. 1