BLECKEDE-RADEGAST (vgl. S. 26/27)

Radegast ist wie Brackede ein durch plan-

mäßige Kolonisation im 13. Jh. entstande-

nes einreihiges Marschenhufendorf. In re-

gelmäßiger Anlage sind die Hofanlagen auf

tiefen, schmalen Grundstücken aneinander-

gereiht. Das Wohn-, Wirtschaftsgebäude

liegt unmittelbar mit dem Wohngiebel am

Deich. Die Nebengebäude sind landein-

wärts parallel errichtet. Das zugehörige Flur-

stück erstreckt sich jenseits der Dorfstraße

auf einer Länge bis zu 4 km, während die

Wiesen auf der Elbseite des Deiches in glei-

cher Breite liegen.

Die Lage der Kirche mit Kirchhof, Pfarr- und

Pfarrwitwenhaus führte zu einer eigenen Zu-

wegung, die quer zu den Grundstücken ver-

läuft, und damit zu einer Unterbrechung der

sonst einheitlichen Struktur. Eine Sonder-

stellung nimmt ebenfalls der abseits ge-

legene Hof Nr. 1 ein.

Die Elbuferstraße entfernt sich an der

Abzweigung zur Kirche rechtwinklig vom

Deich, schwenkt aber nach ca. 200 m wie-

der in die parallele Führung ein, so daß die

Hofgrundstücke im östlichen Teil Radegasts

nahezu die dreifache Tiefe der westlichen

Parzellen haben. Der westliche Teil ist in

ebenso gleichmäßiger Anlage wie der öst-

liche bebaut worden und seit dem Ende des

19. Jh. mit Brackede zusammengewachsen.

Relativ unbedeutende Störungen der Struk-

tur haben sich durch wenige Neubauten

und einen Campingplatz in der Ortsmitte

ergeben.

Ältestes Wohn-, Wirtschaftsgebäude ist das

Pfarrwitwenhaus, ein Zweiständerbau von

1674 (Nr. 16). Die Haupthäuser stammen

ansonsten überwiegend aus dem 19. Jh. und

sind mit Ausnahme Nr. 7 (Vierständerbau

von 1888) in Zweiständerbauweise errichtet.

Zum Teil sind die Fachwerkbauten um die

Jahrhundertwende durch Massivbauten

ersetzt oder in Teilen erneuert worden. Das-

selbe gilt für die bis in das 17. Jh. (Nr. 11,1631)

zurückreichenden Wirtschaftsgebäude.

Bleckede-Radegast, ev. Kirche,

Innenraum nach Osten

Bleckede-Radegast, Nr. 16,

ehern. Pfarrwitwenhaus, 1674

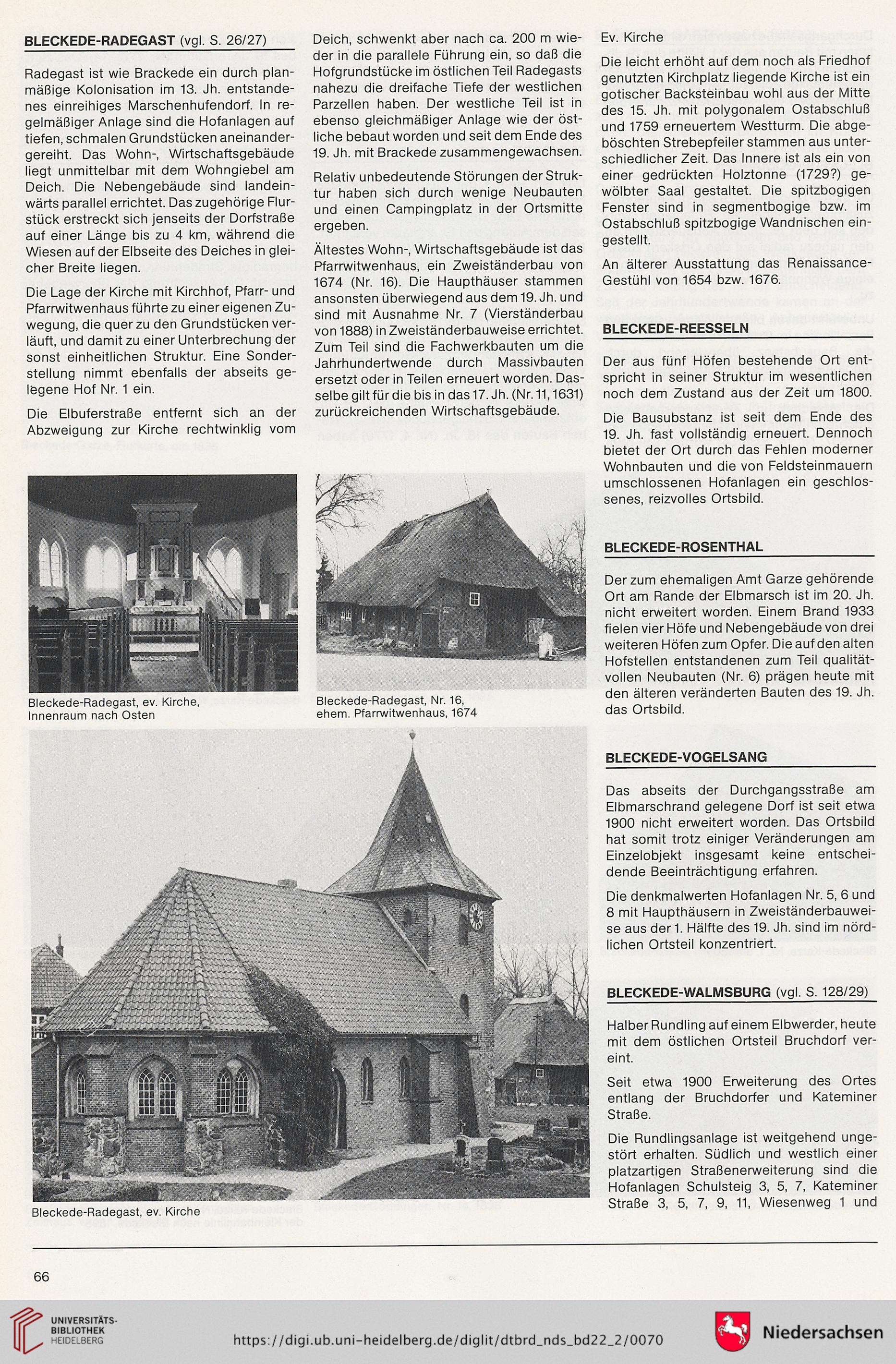

Bleckede-Radegast, ev. Kirche

Ev. Kirche

Die leicht erhöht auf dem noch als Friedhof

genutzten Kirchplatz liegende Kirche ist ein

gotischer Backsteinbau wohl aus der Mitte

des 15. Jh. mit polygonalem Ostabschluß

und 1759 erneuertem Westturm. Die abge-

böschten Strebepfeiler stammen aus unter-

schiedlicher Zeit. Das Innere ist als ein von

einer gedrückten Holztonne (1729?) ge-

wölbter Saal gestaltet. Die spitzbogigen

Fenster sind in segmentbogige bzw. im

Ostabschluß spitzbogige Wandnischen ein-

gestellt.

An älterer Ausstattung das Renaissance-

Gestühl von 1654 bzw. 1676.

BLECKEDE-REESSELN

Der aus fünf Höfen bestehende Ort ent-

spricht in seiner Struktur im wesentlichen

noch dem Zustand aus der Zeit um 1800.

Die Bausubstanz ist seit dem Ende des

19. Jh. fast vollständig erneuert. Dennoch

bietet der Ort durch das Fehlen moderner

Wohnbauten und die von Feldsteinmauern

umschlossenen Hofanlagen ein geschlos-

senes, reizvolles Ortsbild.

BLECKEDE-ROSENTHAL

Der zum ehemaligen Amt Garze gehörende

Ort am Rande der Elbmarsch ist im 20. Jh.

nicht erweitert worden. Einem Brand 1933

fielen vier Höfe und Nebengebäude von drei

weiteren Höfen zum Opfer. Die auf den alten

Hofstellen entstandenen zum Teil qualität-

vollen Neubauten (Nr. 6) prägen heute mit

den älteren veränderten Bauten des 19. Jh.

das Ortsbild.

BLECKEDE-VOGELSANG

Das abseits der Durchgangsstraße am

Elbmarschrand gelegene Dorf ist seit etwa

1900 nicht erweitert worden. Das Ortsbild

hat somit trotz einiger Veränderungen am

Einzelobjekt insgesamt keine entschei-

dende Beeinträchtigung erfahren.

Die denkmalwerten Hofanlagen Nr. 5, 6 und

8 mit Haupthäusern in Zweiständerbauwei-

se aus der 1. Hälfte des 19. Jh. sind im nörd-

lichen Ortsteil konzentriert.

BLECKEDE-WALMSBURG (vgl. S. 128/29)

Halber Rundling auf einem Elbwerder, heute

mit dem östlichen Ortsteil Bruchdorf ver-

eint.

Seit etwa 1900 Erweiterung des Ortes

entlang der Bruchdorfer und Kateminer

Straße.

Die Rundlingsanlage ist weitgehend unge-

stört erhalten. Südlich und westlich einer

platzartigen Straßenerweiterung sind die

Hofanlagen Schulsteig 3, 5, 7, Kateminer

Straße 3, 5, 7, 9, 11, Wiesenweg 1 und

66

Radegast ist wie Brackede ein durch plan-

mäßige Kolonisation im 13. Jh. entstande-

nes einreihiges Marschenhufendorf. In re-

gelmäßiger Anlage sind die Hofanlagen auf

tiefen, schmalen Grundstücken aneinander-

gereiht. Das Wohn-, Wirtschaftsgebäude

liegt unmittelbar mit dem Wohngiebel am

Deich. Die Nebengebäude sind landein-

wärts parallel errichtet. Das zugehörige Flur-

stück erstreckt sich jenseits der Dorfstraße

auf einer Länge bis zu 4 km, während die

Wiesen auf der Elbseite des Deiches in glei-

cher Breite liegen.

Die Lage der Kirche mit Kirchhof, Pfarr- und

Pfarrwitwenhaus führte zu einer eigenen Zu-

wegung, die quer zu den Grundstücken ver-

läuft, und damit zu einer Unterbrechung der

sonst einheitlichen Struktur. Eine Sonder-

stellung nimmt ebenfalls der abseits ge-

legene Hof Nr. 1 ein.

Die Elbuferstraße entfernt sich an der

Abzweigung zur Kirche rechtwinklig vom

Deich, schwenkt aber nach ca. 200 m wie-

der in die parallele Führung ein, so daß die

Hofgrundstücke im östlichen Teil Radegasts

nahezu die dreifache Tiefe der westlichen

Parzellen haben. Der westliche Teil ist in

ebenso gleichmäßiger Anlage wie der öst-

liche bebaut worden und seit dem Ende des

19. Jh. mit Brackede zusammengewachsen.

Relativ unbedeutende Störungen der Struk-

tur haben sich durch wenige Neubauten

und einen Campingplatz in der Ortsmitte

ergeben.

Ältestes Wohn-, Wirtschaftsgebäude ist das

Pfarrwitwenhaus, ein Zweiständerbau von

1674 (Nr. 16). Die Haupthäuser stammen

ansonsten überwiegend aus dem 19. Jh. und

sind mit Ausnahme Nr. 7 (Vierständerbau

von 1888) in Zweiständerbauweise errichtet.

Zum Teil sind die Fachwerkbauten um die

Jahrhundertwende durch Massivbauten

ersetzt oder in Teilen erneuert worden. Das-

selbe gilt für die bis in das 17. Jh. (Nr. 11,1631)

zurückreichenden Wirtschaftsgebäude.

Bleckede-Radegast, ev. Kirche,

Innenraum nach Osten

Bleckede-Radegast, Nr. 16,

ehern. Pfarrwitwenhaus, 1674

Bleckede-Radegast, ev. Kirche

Ev. Kirche

Die leicht erhöht auf dem noch als Friedhof

genutzten Kirchplatz liegende Kirche ist ein

gotischer Backsteinbau wohl aus der Mitte

des 15. Jh. mit polygonalem Ostabschluß

und 1759 erneuertem Westturm. Die abge-

böschten Strebepfeiler stammen aus unter-

schiedlicher Zeit. Das Innere ist als ein von

einer gedrückten Holztonne (1729?) ge-

wölbter Saal gestaltet. Die spitzbogigen

Fenster sind in segmentbogige bzw. im

Ostabschluß spitzbogige Wandnischen ein-

gestellt.

An älterer Ausstattung das Renaissance-

Gestühl von 1654 bzw. 1676.

BLECKEDE-REESSELN

Der aus fünf Höfen bestehende Ort ent-

spricht in seiner Struktur im wesentlichen

noch dem Zustand aus der Zeit um 1800.

Die Bausubstanz ist seit dem Ende des

19. Jh. fast vollständig erneuert. Dennoch

bietet der Ort durch das Fehlen moderner

Wohnbauten und die von Feldsteinmauern

umschlossenen Hofanlagen ein geschlos-

senes, reizvolles Ortsbild.

BLECKEDE-ROSENTHAL

Der zum ehemaligen Amt Garze gehörende

Ort am Rande der Elbmarsch ist im 20. Jh.

nicht erweitert worden. Einem Brand 1933

fielen vier Höfe und Nebengebäude von drei

weiteren Höfen zum Opfer. Die auf den alten

Hofstellen entstandenen zum Teil qualität-

vollen Neubauten (Nr. 6) prägen heute mit

den älteren veränderten Bauten des 19. Jh.

das Ortsbild.

BLECKEDE-VOGELSANG

Das abseits der Durchgangsstraße am

Elbmarschrand gelegene Dorf ist seit etwa

1900 nicht erweitert worden. Das Ortsbild

hat somit trotz einiger Veränderungen am

Einzelobjekt insgesamt keine entschei-

dende Beeinträchtigung erfahren.

Die denkmalwerten Hofanlagen Nr. 5, 6 und

8 mit Haupthäusern in Zweiständerbauwei-

se aus der 1. Hälfte des 19. Jh. sind im nörd-

lichen Ortsteil konzentriert.

BLECKEDE-WALMSBURG (vgl. S. 128/29)

Halber Rundling auf einem Elbwerder, heute

mit dem östlichen Ortsteil Bruchdorf ver-

eint.

Seit etwa 1900 Erweiterung des Ortes

entlang der Bruchdorfer und Kateminer

Straße.

Die Rundlingsanlage ist weitgehend unge-

stört erhalten. Südlich und westlich einer

platzartigen Straßenerweiterung sind die

Hofanlagen Schulsteig 3, 5, 7, Kateminer

Straße 3, 5, 7, 9, 11, Wiesenweg 1 und

66