Moderne Kunsttöpfereien.

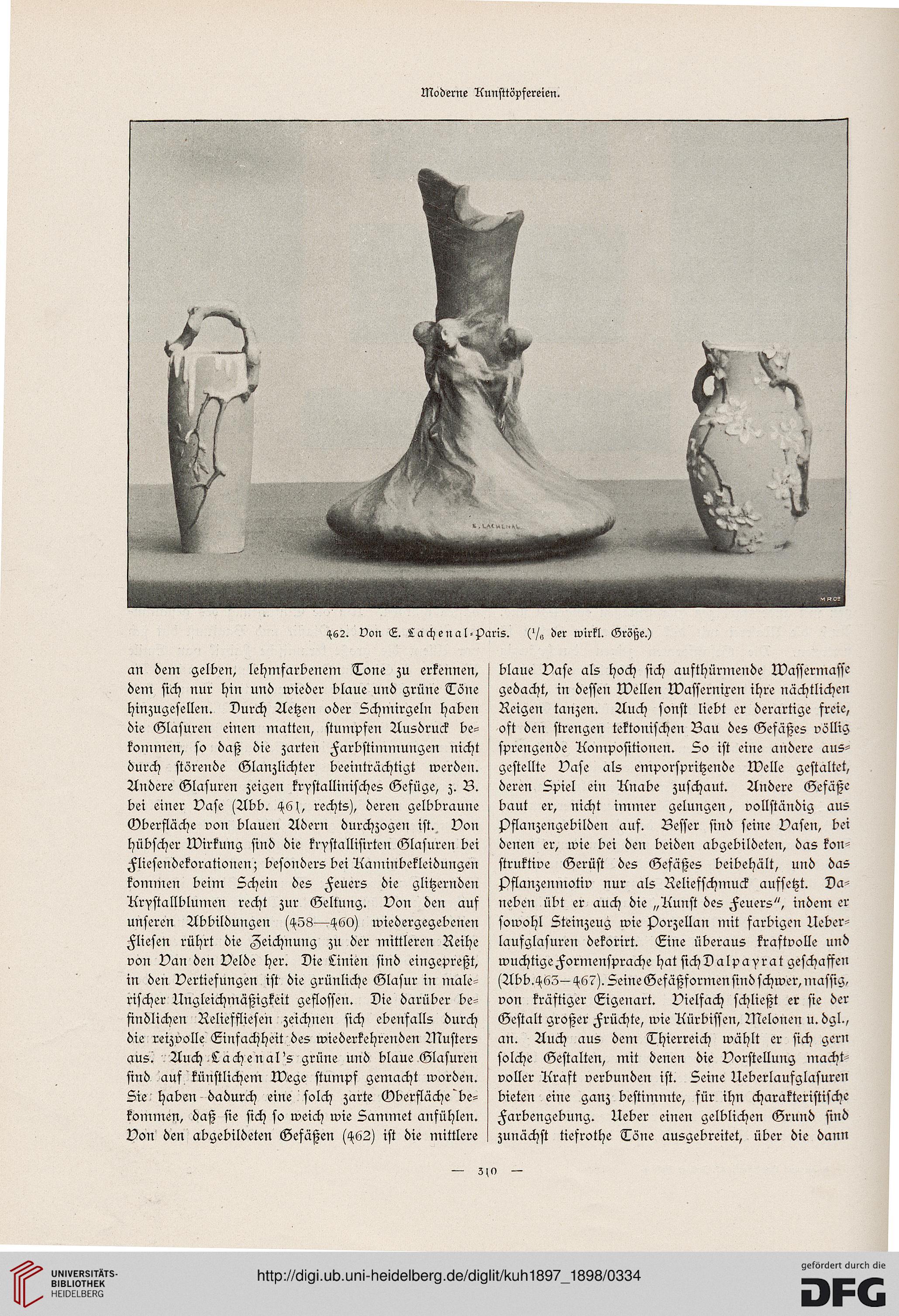

HS2. Oon L. La chenal-Paris. (hg der wirkl. Größe.)

an dein gelben, lehnrfarbenein Tone zu erkennen,

dein sich nur hin und wieder blaue und grüiie Töne

hinzugesellen. Durch Aetzen oder Schmirgeln haben

die Glasuren einen matten, stumpfen Ausdruck be-

kommen, so daß die zarten Farbstimmungen nicht

durch störende Glanzlichter beeinträchtigt werdeii.

Andere Glasuren zeigen kristallinisches Gefüge, z. B.

bei eiuet* Vase (Abb. 46(, rechts), deren gelbbraune

Oberfläche voii blauen Adern durchzogen ist. Von

hübscher Wirkung sind die krpstallisirten Glasuren bei

Fliesendekorationen; besonders bei Aaininbekleidungen

kommen beim Schein des Feuers die glitzernden

Arystallblumen recht zur Geltung. Von den auf

unseren Abbildungen sq.58—-4.6O) wiedergegebenen

Fliesen rührt die Zeichnung zu der mittleren Reihe

von Van den Velde her. Die Linien sind eingepreßt,

in det> Vertiefungen ist die grünliche Glasur in male-

rischer Angleichmäßigkeit geflossen. Die darüber be-

findlichen Reliesflicseit zeichnen sich ebenfalls durch

die reizvolle Einfachheit des wiederkehrenden Musters

ausi Auch Lachenal's grüne und blaue Glasuren

sind auf künstlichem Wege stumpf gemacht worden.

Sie haben dadurch eine solch zarte Oberfläche'be-

kommen, daß sie sich so weich wie Sammet anfühlen.

Von den abgebildeten Gefäßen (4.62) ist die mittlere

blaue Vase als hoch sich aufthürmende Wasfermaffe

gedacht, in dessen Wellen Wassernixen ihre nächtlichen

Reigen tanzen. Auch sonst liebt er derartige freie,

oft den strengen tektonischen Bau des Gefäßes völlig

sprengende Kompositionen. So ist eine andere aus-

gestellte Vase als emporspritzende Welle gestaltet,

deren Spiel ein Anabe zuschaut. Andere Gefäße

baut er, nicht immer gelungen, vollständig aus

pflanzengebilüen auf. Besser sind seine Vasen, bei

denen er, wie bei den beiden abgebildeten, das kon-

struktive Gerüst des Gefäßes beibehält, und das

Pflanzenmotiv nur als Reliefschmuck aufsetzt. Da-

neben übt er auch die „Runst des Feuers", indem er

sowohl Steinzeug wie Porzellan mit farbigen Aeber-

laufglasuren dekorirt. Eine überaus kraftvolle und

wuchtige Formensprache hat sichD alpayrat geschaffen

(Abb.4.63—467). Seine Gefäßformen sind schwer, massig,

von kräftiger Eigenart. Vielfach schließt er sie der

Gestalt großer Früchte, wie Aürbissen, Melonen u. dgl.,

an. Auch aus den: Thierreich wählt er sich gern

solche Gestalten, mit denen die Vorstellung macht-

voller Ara ft verbunden ist. Seine Ueberlaufglasuren

bieten eine ganz bestimmte, für ihn charakteristische

Farbengebung. Aeber einen gelblichen Grund sind

zunächst tiefrothe Töne ausgebreitet, über die dann

5\0

HS2. Oon L. La chenal-Paris. (hg der wirkl. Größe.)

an dein gelben, lehnrfarbenein Tone zu erkennen,

dein sich nur hin und wieder blaue und grüiie Töne

hinzugesellen. Durch Aetzen oder Schmirgeln haben

die Glasuren einen matten, stumpfen Ausdruck be-

kommen, so daß die zarten Farbstimmungen nicht

durch störende Glanzlichter beeinträchtigt werdeii.

Andere Glasuren zeigen kristallinisches Gefüge, z. B.

bei eiuet* Vase (Abb. 46(, rechts), deren gelbbraune

Oberfläche voii blauen Adern durchzogen ist. Von

hübscher Wirkung sind die krpstallisirten Glasuren bei

Fliesendekorationen; besonders bei Aaininbekleidungen

kommen beim Schein des Feuers die glitzernden

Arystallblumen recht zur Geltung. Von den auf

unseren Abbildungen sq.58—-4.6O) wiedergegebenen

Fliesen rührt die Zeichnung zu der mittleren Reihe

von Van den Velde her. Die Linien sind eingepreßt,

in det> Vertiefungen ist die grünliche Glasur in male-

rischer Angleichmäßigkeit geflossen. Die darüber be-

findlichen Reliesflicseit zeichnen sich ebenfalls durch

die reizvolle Einfachheit des wiederkehrenden Musters

ausi Auch Lachenal's grüne und blaue Glasuren

sind auf künstlichem Wege stumpf gemacht worden.

Sie haben dadurch eine solch zarte Oberfläche'be-

kommen, daß sie sich so weich wie Sammet anfühlen.

Von den abgebildeten Gefäßen (4.62) ist die mittlere

blaue Vase als hoch sich aufthürmende Wasfermaffe

gedacht, in dessen Wellen Wassernixen ihre nächtlichen

Reigen tanzen. Auch sonst liebt er derartige freie,

oft den strengen tektonischen Bau des Gefäßes völlig

sprengende Kompositionen. So ist eine andere aus-

gestellte Vase als emporspritzende Welle gestaltet,

deren Spiel ein Anabe zuschaut. Andere Gefäße

baut er, nicht immer gelungen, vollständig aus

pflanzengebilüen auf. Besser sind seine Vasen, bei

denen er, wie bei den beiden abgebildeten, das kon-

struktive Gerüst des Gefäßes beibehält, und das

Pflanzenmotiv nur als Reliefschmuck aufsetzt. Da-

neben übt er auch die „Runst des Feuers", indem er

sowohl Steinzeug wie Porzellan mit farbigen Aeber-

laufglasuren dekorirt. Eine überaus kraftvolle und

wuchtige Formensprache hat sichD alpayrat geschaffen

(Abb.4.63—467). Seine Gefäßformen sind schwer, massig,

von kräftiger Eigenart. Vielfach schließt er sie der

Gestalt großer Früchte, wie Aürbissen, Melonen u. dgl.,

an. Auch aus den: Thierreich wählt er sich gern

solche Gestalten, mit denen die Vorstellung macht-

voller Ara ft verbunden ist. Seine Ueberlaufglasuren

bieten eine ganz bestimmte, für ihn charakteristische

Farbengebung. Aeber einen gelblichen Grund sind

zunächst tiefrothe Töne ausgebreitet, über die dann

5\0