2

DIE WELTKUNST

Jahrg. IX, Nr. II vom 17. März 1595

Gebäudeanlagen mindestens die doppelte

Größe der ganzen Stadt des Vatikans, St. Peter

einbegriffen. Sveton hat diesem Größenwahn

banlicher Art einen satirischen Ausdruck ge-

geben.

Heute hat man nach den neuesten Frei-

legungen dieses größten alteuropäischen

Palastes, der niemals wirklich bewohnt wor-

den ist, einen ersten klaren Begriff. Er be-

stand. entworfen und erbaut von den beiden

Architekten Celere und Severus, aus einem

Tizian, Toilette der Venus

Ehern. Leningrad, Eremitage

Neuerwerbung der Sammlung Mellon, Washington

mächtigen Rechteck, dessen Fassade genau

nach Süden lag. Vor ihr lief ein tausend Fuß

langer Portikus. Bekannt sind die Beschrei-

bungen des Palastes durch Sveton, die der

Stuckaturen und der Innenräume durch Pli-

nius. Von der Domus Aurea in ihrem ganzen

Umfange kann nur durch Ausgrabungen

jener kleine Teil vielleicht wiedererstehen,

den Vespasian sich reservierte, während er

den größten Teil der kaiserlichen Anlage

zerstören ließ.

Die Räume zeigen einen ungeheuren

Reichtum architektonischer Phantasie. Es

sind alle Formen von Zimmern, Sälen, Korri-

doren vorhanden, viereckige Zimmer mit Ab-

siden, runde Zimmer, dreieckige Säle, die sich

in pittoresker Weise miteinander verbinden.

Von dem großen Innenhof sind nur drei Säu-

lenfundamente erhalten geblieben. Diesen

Hof hat Trajan zerstört, der die Pflasterung

und die Säulen beseitigen ließ und die Grund-

mauern seiner Thermen hier aufrichtete. Von

dem goldenen Haus sind in allen Räumen die

Marmortäfelungen, die Stucks, die edlen

Steine und das Elfenbein verschwunden. Aber

Abonnieren Sie die

„ Weltkunst“

die nackten Wände, die leeren Nischen, die

statuenlosen Sockel entschleiern eine der-

artige architektonische Großartigkeit, wie

man sie nur aus den Uebertreibungen des

Piranesi her kannte. Die gleiche architek-

tonische Kühnheit beweist die Südfront, so-

weit sie noch erkennbar ist. Die Baumassen

sind voller Leben. Dort findet sich nahe dem

trapezförmigen Hof ein achteckiger großer

Saal, um den sternförmig herum sich Zimmer

legen. Ueber dem achteckigen Saal wölbt sich

eine Kuppel, die vollkommen rund gehalten

ist. Diese Kuppel hat den gleichen kreis-

runden Lichtdurchbruch, der aus dem Pan-

theon her bekannt ist. In der heutigen Nackt-

heit ist die Lichtschattenwirkung dieser „rein

gewordenen“ Architektur vielleicht größer

als im Augenblick der Fertigstellung.

G. R.

AUSSTEL

in SJerlin

Junge Bildhauer

Die Ausstellungstätigkeit der Buchhand-

lung Karl Buchholz fiel schon mehr-

mals durch einige sehr sorgfältig vorberei-

tete Veranstaltungen auf. die zumeist dem

Schaffen deutscher Bildhauer gewidmet

waren. Sie zeigt auch diesmal wieder pla-

stische Arbeiten und stellt damit erneut

unter Beweis, um wieviel glücklicher im

Gegensatz zu den malerisch Schaffenden der

Zeit in der jungen Bildhauergeneration ein

neues Formgefühl sich Bahn bricht. Die

Auswahl, unter reichlicher Beigabe von

Zeichnerischem, ist hier eine wirkliche Aus-

lese, sehr lebendig und qualitätvoll. Die

einzelnen künstlerischen Wege, die sie auf-

weist, schließen den guten Zusammenklang

der Schau nicht aus. Das ist schon sehr

viel, zumal von den Kräften, die sichtbar

gemacht werden, wohl einige, wie der Düs-

seldorfer Kurt Zimmermann (Abb. S. 4)

und der Mannheimer Gustav Seitz, ge-

legentlich in Berlin zu Worte gekommen

sind, andere dagegen aber, wie der Krefel-

der Günter von Scheven, der Bam-

berger Michael Schob ar th, der Hei-

delberger Adolf Abel, der Aachener

Paul Egon Schiffers, der Essener

Hermann Blumenthal, der Barmer

Ivo Beucker, der Erlanger Heinrich

Kirchner, der Koblenzer Kurt Leh-

mann, der Liegnitzer Werner Prim

und der Solinger Curt Beckmann, in

der Reichshauptstadt nahezu unbekannt

sind. Erwähnt zu werden verdient, daß sie

sämtlich aus dem Jahrzehnt nach 1900 stam-

men. Die Jugend, nach der anläßlich offi-

zieller Ausstellungen soviel gerufen wird,

hier ist sie! • Zk.

Lyonei Feininger

Die Galerie Ferdinand Möller stellt

in einem manchmal viel zu reichen Neben-

einander — in dem es den einzelnen, oft

mit unendlicher Zartheit gestalteten Blättern

zuweilen schwer fällt, ihre besondere Gel-

tung zu behaupten — hundert Aquarelle,

Kohle- und Federzeichnungen, sowie eine

kleine Reihe von Naturskizzen Lyonei Fei-

ningers aus. Wieder sieht man diese licht-

bewegten Meeresbreiten, die aus weiten

Wasserräumen aufleuchtenden stillen Insel-

welten, wikingerhaft anmutende Wolken-

fahrten und Segelziige, gotische Turm-

spitzen, die aus den Dämmerungen von

Straßenfluchten und Häusergiebeln ins

Sonnenlicht streben, die geisterhafte, den

Seewellen verfallene Kirchenruine von Hoff

und sonst alles das, was zum künstlerischen

Requisit dieser romantisch gerichteten Natur

gehört. Feininger geht sparsam, aber nicht

karg mit seinen Ausdrucksmitteln um, die

sich folgerichtig zu einer eigenen, ganz reif

gewordenen Form verdichtet haben. Im Ge-

gensätzlichen von Hell und Dunkel, dem far-

bigen Aufstrahlen eines Blau, Rot oder Gelb

schlägt er Töne an, die voll und rein ver-

klingen und Empfindungen geben, deren Un-

mittelbarkeit durch das Gebändigte, Verhal-

tene in seinen Schöpfungen nur zu leicht

übersehen wird. Strenge Zucht im Linearen

und Flächigen ließ das eigentlich Bildmäßige

niemals außer acht und auch der romanti-

sche Zug darin, keineswegs rückwärts ge-

wandte Sehnsucht, entstammt einer unge-

wöhnlichen Helligkeit des künstlerischen Be-

wußtseins und spricht sich mit einer Unauf-

dringlichkeit aus, die nicht als kleinster

Ruhmestitel dieser Blätter erscheint.

Berthold Müller-Oerling-

h aus en rundet mit einer Serie von Pla-

stiken, meist in Bronze, die schöne Ausstel-

lung ab. Besonders einige gut durchgefühlte

LUNGEN

Bildnisköpfe zeigen ein vorzügliches Hand-

werk und ungewöhnliches Formempfinden,

während in einer Gruppe ein Barlach-Zug

noch nicht ganz überwunden ist. Z e e c k

Joseph Thorak und

Ferdinand Spiegel

Zeigte die erste Ausstellung der N.S.-

Kultur gemein de in Berlin das Be-

streben, künstlerisches Arbeiten in unserer

Zeit unter einer ganz bestimmten Perspektive

zu sehen, geht diese zweite (Tiergartenstraße

21a) von einem anderen Grundgedanken aus.

Indem sie sich auf zwei, bereits bewährte

Namen beschränkt, sie aber mit möglichst

zahlreichen Beispielen herausstellt, soll dem

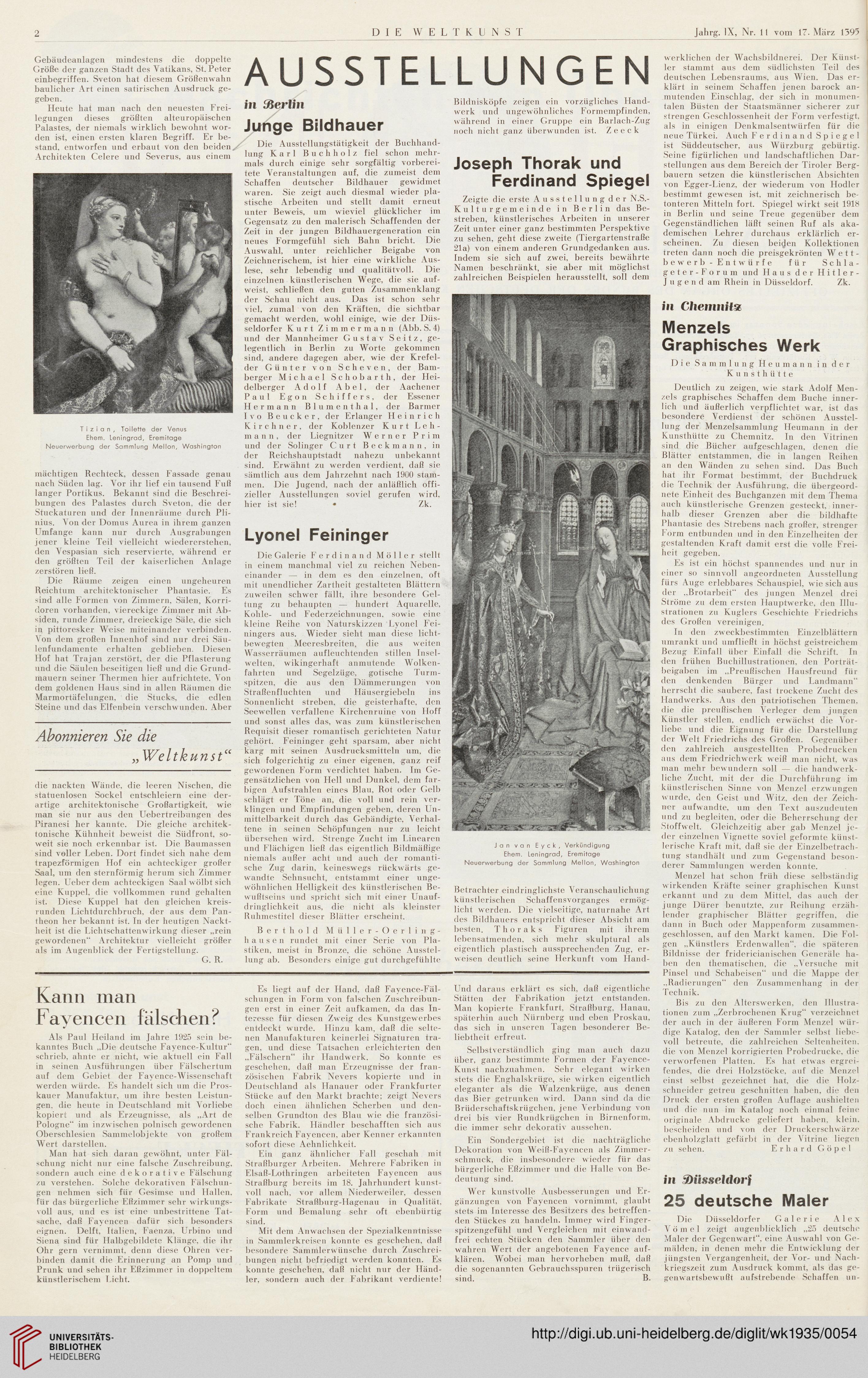

Jan van Eyck, Verkündigung

Ehern. Leningrad, Eremitage

Neuerwerbung der Sammlung Mellon, Washington

Betrachter eindringlichste Veranschaulichung

künstlerischen Schaffensvorganges ermög-

licht werden. Die vielseitige, naturnahe Art

des Bildhauers entspricht dieser Absicht am

besten. Thoraks Figuren mit ihrem

lebensatmenden, sich mehr skulptural als

eigentlich plastisch aussprechenden Zug, er-

weisen deutlich seine Herkunft vom Hand-

Kann man

Fayen een fälschen ?

Als Paul Heiland im Jahre 1925 sein be-

kanntes Buch „Die deutsche Fayence-Kultur“

schrieb, ahnte er nicht, wie aktuell ein Fall

in seinen Ausführungen über Fälschertum

auf dem Gebiet der Fayence-Wissenschaft

werden würde. Es handelt sich um die Pros-

kauer Manufaktur, um ihre besten Leistun-

gen. die heute in Deutschland mit Vorliebe

kopiert und als Erzeugnisse, als „Art de

Pologne“ im inzwischen polnisch gewordenen

Oberschlesien Sammelobjekte von großem

Wert darstellen.

Man hat sich daran gewöhnt, unter Fäl-

schung nicht nur eine falsche Zuschreibung,

sondern auch eine dekorative Fälschung

zu verstehen. Solche dekorativen Fälschun-

gen nehmen sich für Gesimse und Hallen,

für das bürgerliche Eßzimmer sehr wirkungs-

voll aus, und es ist eine unbestrittene Tat-

sache, daß Fayencen dafür sich besonders

eignen. Delft, Italien, Faenzia, Urbino und

Siena sind für Halbgebildete Klänge, die ihr

Ohr gern vernimmt, denn diese Ohren ver-

binden damit die Erinnerung an Pomp und

Prunk und sehen ihr Eßzimmer in doppeltem

künstlerischem Licht.

Es liegt auf der Hand, daß Fayence-Fäl-

schungen in Form von falschen Zuschreibun-

gen erst in einer Zeit aufkamen, da das In-

teresse für diesen Zweig des Kunstgewerbes

entdeckt wurde. Hinzu kam, daß die selte-

nen Manufakturen keinerlei Signaturen tra-

gen, und diese Tatsachen erleichterten den

„Fälschern“ ihr Handwerk. So konnte es

geschehen, daß man Erzeugnisse der fran-

zösischen Fabrik Nevers kopierte und in

Deutschland als Hanauer oder Frankfurter

Stücke auf den Markt brachte; zeigt Nevers

doch einen ähnlichen Scherben und den-

selben Grundton des Blau wie die französi-

sche Fabrik. Händler beschafften sich aus

Frankreich Fayencen, aber Kenner erkannten

sofort diese Aehnlichkeit.

Ein ganz ähnlicher Fall geschah mit

Straßburger Arbeiten. Mehrere Fabriken in

Elsaß-Lothringen arbeiteten Fayencen aus

Straßburg bereits im 18. Jahrhundert kunst-

voll nach, vor allem Niederweiler, dessen

Fabrikate Straßburg-Hagenau in Qualität,

Form und Bemalung sehr oft ebenbürtig

sind.

Mit dem Anwachsen der Spezialkenntnisse

in Sammlerkreisen konnte es geschehen, daß

besondere Sammlerwünsche durch Zuschrei-

bungen nicht befriedigt werden konnten. Es

konnte geschehen, daß nicht nur der Händ-

ler, sondern auch der Fabrikant verdiente!

Und daraus erklärt es sich, daß eigentliche

Stätten der Fabrikation jetzt entstanden.

Man kopierte Frankfurt, Straßburg, Hanau,

späterhin auch Nürnberg und eben Proskau,

das sich in unseren Tagen besonderer Be-

liebtheit erfreut.

Selbstverständlich ging man auch dazu

über, ganz bestimmte Formen der Fayence-

Kunst nachzuahmen. Sehr elegant wirken

stets die Enghalskrüge, sie wirken eigentlich

eleganter als die Walzenkrüge, aus denen

das Bier getrunken wird. Dann sind da die

Brüderschaftskrügchen, jene Verbindung von

drei bis vier Rundkrügchen in Birnenform,

die immer sehr dekorativ aussehen.

Ein Sondergebiet ist die nachträgliche

Dekoration von Weiß-Fayencen als Zimmer-

schmuck, die insbesondere wieder für das

bürgerliche Eßzimmer und die Halle von Be-

deutung sind.

Wer kunstvolle Ausbesserungen und Er-

gänzungen von Fayencen vornimmt, glaubt

stets im Interesse des Besitzers des betreffen-

den Stückes zu handeln. Immer wird Finger-

spitzengefühl und Vergleichen mit einwand-

frei echten Stücken den Sammler über den

wahren Wert der angebotenen Fayence auf-

klären. Wobei man hervorheben muß, daß

die sogenannten Gebrauchsspuren trügerisch

sind. B.

werklichen der Wachsbildnerei. Der Künst-

ler stammt aus dem südlichsten Teil des

deutschen Lebensraums, aus Wien. Das er-

klärt in seinem Schaffen jenen barock an-

mutenden Einschlag, der sich in monumen-

talen Büsten der Staatsmänner sicherer zur

strengen Geschlossenheit der Form verfestigt,

als in einigen Denkmalsentwürfen für die

neue Türkei. Auch FerdinandSpiegel

ist Süddeutscher, aus Würzburg gebürtig.

Seine figürlichen und landschaftlichen Dar-

stellungen aus dem Bereich der Tiroler Berg-

bauern setzen die künstlerischen Absichten

von Egger-Lienz, der wiederum von Hodler

bestimmt gewesen ist, mit zeichnerisch be-

tonteren Mitteln fort. Spiegel wirkt seit 1918

in Berlin und seine Treue gegenüber dem

Gegenständlichen läßt seinen Ruf als aka-

demischen Lehrer durchaus erklärlich er-

scheinen. Zu diesen beiden Kollektionen

treten dann noch die preisgekrönten Wett-

bewerb-Entwürfe für Schla-

geter-Forum und Haus der Hitler-

jugend am Rhein in Düsseldorf. Zk.

in Chemnitz

Menzels

Graphisches Werk

Die Sammlung Heu mann in der

Kunsthütte

Deutlich zu zeigen, wie stark Adolf Men-

zels graphisches Schaffen dem Buche inner-

lich und äußerlich verpflichtet war, ist das

besondere Verdienst der schönen Ausstel-

lung der Menzelsammlung Heumann in der

Kunsthütte zu Chemnitz. In den Vitrinen

sind die Bücher aufgeschlagen, denen die

Blätter entstammen, die in langen Reihen

an den Wänden zu sehen sind. Das Buch

hat ihr Format bestimmt, der Buchdruck

die Technik der Ausführung, die übergeord-

nete Einheit des Buchganzen mit dem Thema

auch künstlerische Grenzen gesteckt, inner-

halb dieser Grenzen aber die bildhafte

Phantasie des Strebens nach großer, strenger

l'orm entbunden und in den Einzelheiten der

gestaltenden Kraft damit erst die volle Frei-

heit gegeben.

Es ist ein höchst spannendes und nur in

einer so sinnvoll angeordneten Ausstellung

fürs Auge erlebbares Schauspiel, wie sich aus

der „Brotarbeit“ des jungen Menzel drei

Ströme zu dein ersten Hauptwerke, den Illu-

strationen zu Kuglers Geschichte Friedrichs

des Großen vereinigen.

In den zweckbestimmten Einzelblättern

umrankt und umfließt in höchst geistreichem

Bezug Einfall über Einfall die Schrift. In

den frühen Buchillustrationen, den Porträt-

beigaben im „Preußischen Hausfreund für

den denkenden Bürger und Landimann“

herrscht die saubere, fast trockene Zucht des

Handwerks. Aus den patriotischen Themen,

die die preußischen Verleger dem jungen

Künstler stellen, endlich erwächst die Vor-

liebe und die Eignung für die Darstellung

der Welt Friedrichs des Großen. Gegenüber

den zahlreich ausgestellten Probedrucken

aus dem Friedrichwerk weiß man nicht, was

man mehr bewundern soll — die handwerk-

liche Zucht, mit der die Durchführung im

künstlerischen Sinne von Menzel erzwungen

wurde, den Geist und Witz, den der Zeich-

ner aufwandte, um den Text auszudeuten

und zu begleiten, oder die Beherrschung der

Stoffwelt. Gleichzeitig aber gab Menzel je-

der einzelnen Vignette soviel geformte künst-

lerische Kraft mit, daß sie der Einzelbetrach-

tung standhält und zum Gegenstand beson-

derer Sammlungen werden konnte.

Menzel hat schon früh diese selbständig

wirkenden Kräfte seiner graphischen Kunst

erkannt und zu dem Mittel, das auch der

junge Dürer benutzte, zur Reihung erzäh-

lender graphischer Blätter gegriffen, die

dann in Buch oder Mappenform zusammen-

geschlossen, auf den Markt kamen. Die Fol-

gen „Künstlers Erdenwallen“, die späteren

Bildnisse der fridericianischen Generäle ha-

ben den thematischen, die „Versuche mit

Pinsel und Schabeisen“ und die Mappe der

„Radierungen“ den Zusammenhang in der

Technik.

Bis zu den Alterswerken, den Illustra-

tionen zum „Zerbrochenen Krug“ verzeichnet

der auch in der äußeren Form Menzel wür-

dige Katalog, den der Sammler selbst liebe-

voll betreute, die zahlreichen Seltenheiten,

die von Menzel korrigierten Probedrucke, die

verworfenen Platten. Es hat etwas ergrei-

fendes, die drei Holzstöcke, auf die Menzel

einst selbst gezeichnet hat, die die Holz-

schneider getreu geschnitten haben, die den

Druck der ersten großen Auflage aushielten

und die nun im Katalog noch einmal feine

originale Abdrucke geliefert haben, klein,

bescheiden und von der Druckerschwärze

ebenholzglatt gefärbt in der Vitrine liegen

zu sehen. Erhard Göpel

in ^Düsseldorf

25 deutsche Maler

Die Düsseldorfer Galerie Alex

V ö m e 1 zeigt augenblicklich „25 deutsche

Maler der Gegenwart“, eine Auswahl von Ge-

mälden, in denen mehr die Entwicklung der

jüngsten Vergangenheit, der Vor- und Nach-

kriegszeit zum Ausdruck kommt, als das ge-

genwartsbewußt aufstrebende Schaffen un-

DIE WELTKUNST

Jahrg. IX, Nr. II vom 17. März 1595

Gebäudeanlagen mindestens die doppelte

Größe der ganzen Stadt des Vatikans, St. Peter

einbegriffen. Sveton hat diesem Größenwahn

banlicher Art einen satirischen Ausdruck ge-

geben.

Heute hat man nach den neuesten Frei-

legungen dieses größten alteuropäischen

Palastes, der niemals wirklich bewohnt wor-

den ist, einen ersten klaren Begriff. Er be-

stand. entworfen und erbaut von den beiden

Architekten Celere und Severus, aus einem

Tizian, Toilette der Venus

Ehern. Leningrad, Eremitage

Neuerwerbung der Sammlung Mellon, Washington

mächtigen Rechteck, dessen Fassade genau

nach Süden lag. Vor ihr lief ein tausend Fuß

langer Portikus. Bekannt sind die Beschrei-

bungen des Palastes durch Sveton, die der

Stuckaturen und der Innenräume durch Pli-

nius. Von der Domus Aurea in ihrem ganzen

Umfange kann nur durch Ausgrabungen

jener kleine Teil vielleicht wiedererstehen,

den Vespasian sich reservierte, während er

den größten Teil der kaiserlichen Anlage

zerstören ließ.

Die Räume zeigen einen ungeheuren

Reichtum architektonischer Phantasie. Es

sind alle Formen von Zimmern, Sälen, Korri-

doren vorhanden, viereckige Zimmer mit Ab-

siden, runde Zimmer, dreieckige Säle, die sich

in pittoresker Weise miteinander verbinden.

Von dem großen Innenhof sind nur drei Säu-

lenfundamente erhalten geblieben. Diesen

Hof hat Trajan zerstört, der die Pflasterung

und die Säulen beseitigen ließ und die Grund-

mauern seiner Thermen hier aufrichtete. Von

dem goldenen Haus sind in allen Räumen die

Marmortäfelungen, die Stucks, die edlen

Steine und das Elfenbein verschwunden. Aber

Abonnieren Sie die

„ Weltkunst“

die nackten Wände, die leeren Nischen, die

statuenlosen Sockel entschleiern eine der-

artige architektonische Großartigkeit, wie

man sie nur aus den Uebertreibungen des

Piranesi her kannte. Die gleiche architek-

tonische Kühnheit beweist die Südfront, so-

weit sie noch erkennbar ist. Die Baumassen

sind voller Leben. Dort findet sich nahe dem

trapezförmigen Hof ein achteckiger großer

Saal, um den sternförmig herum sich Zimmer

legen. Ueber dem achteckigen Saal wölbt sich

eine Kuppel, die vollkommen rund gehalten

ist. Diese Kuppel hat den gleichen kreis-

runden Lichtdurchbruch, der aus dem Pan-

theon her bekannt ist. In der heutigen Nackt-

heit ist die Lichtschattenwirkung dieser „rein

gewordenen“ Architektur vielleicht größer

als im Augenblick der Fertigstellung.

G. R.

AUSSTEL

in SJerlin

Junge Bildhauer

Die Ausstellungstätigkeit der Buchhand-

lung Karl Buchholz fiel schon mehr-

mals durch einige sehr sorgfältig vorberei-

tete Veranstaltungen auf. die zumeist dem

Schaffen deutscher Bildhauer gewidmet

waren. Sie zeigt auch diesmal wieder pla-

stische Arbeiten und stellt damit erneut

unter Beweis, um wieviel glücklicher im

Gegensatz zu den malerisch Schaffenden der

Zeit in der jungen Bildhauergeneration ein

neues Formgefühl sich Bahn bricht. Die

Auswahl, unter reichlicher Beigabe von

Zeichnerischem, ist hier eine wirkliche Aus-

lese, sehr lebendig und qualitätvoll. Die

einzelnen künstlerischen Wege, die sie auf-

weist, schließen den guten Zusammenklang

der Schau nicht aus. Das ist schon sehr

viel, zumal von den Kräften, die sichtbar

gemacht werden, wohl einige, wie der Düs-

seldorfer Kurt Zimmermann (Abb. S. 4)

und der Mannheimer Gustav Seitz, ge-

legentlich in Berlin zu Worte gekommen

sind, andere dagegen aber, wie der Krefel-

der Günter von Scheven, der Bam-

berger Michael Schob ar th, der Hei-

delberger Adolf Abel, der Aachener

Paul Egon Schiffers, der Essener

Hermann Blumenthal, der Barmer

Ivo Beucker, der Erlanger Heinrich

Kirchner, der Koblenzer Kurt Leh-

mann, der Liegnitzer Werner Prim

und der Solinger Curt Beckmann, in

der Reichshauptstadt nahezu unbekannt

sind. Erwähnt zu werden verdient, daß sie

sämtlich aus dem Jahrzehnt nach 1900 stam-

men. Die Jugend, nach der anläßlich offi-

zieller Ausstellungen soviel gerufen wird,

hier ist sie! • Zk.

Lyonei Feininger

Die Galerie Ferdinand Möller stellt

in einem manchmal viel zu reichen Neben-

einander — in dem es den einzelnen, oft

mit unendlicher Zartheit gestalteten Blättern

zuweilen schwer fällt, ihre besondere Gel-

tung zu behaupten — hundert Aquarelle,

Kohle- und Federzeichnungen, sowie eine

kleine Reihe von Naturskizzen Lyonei Fei-

ningers aus. Wieder sieht man diese licht-

bewegten Meeresbreiten, die aus weiten

Wasserräumen aufleuchtenden stillen Insel-

welten, wikingerhaft anmutende Wolken-

fahrten und Segelziige, gotische Turm-

spitzen, die aus den Dämmerungen von

Straßenfluchten und Häusergiebeln ins

Sonnenlicht streben, die geisterhafte, den

Seewellen verfallene Kirchenruine von Hoff

und sonst alles das, was zum künstlerischen

Requisit dieser romantisch gerichteten Natur

gehört. Feininger geht sparsam, aber nicht

karg mit seinen Ausdrucksmitteln um, die

sich folgerichtig zu einer eigenen, ganz reif

gewordenen Form verdichtet haben. Im Ge-

gensätzlichen von Hell und Dunkel, dem far-

bigen Aufstrahlen eines Blau, Rot oder Gelb

schlägt er Töne an, die voll und rein ver-

klingen und Empfindungen geben, deren Un-

mittelbarkeit durch das Gebändigte, Verhal-

tene in seinen Schöpfungen nur zu leicht

übersehen wird. Strenge Zucht im Linearen

und Flächigen ließ das eigentlich Bildmäßige

niemals außer acht und auch der romanti-

sche Zug darin, keineswegs rückwärts ge-

wandte Sehnsucht, entstammt einer unge-

wöhnlichen Helligkeit des künstlerischen Be-

wußtseins und spricht sich mit einer Unauf-

dringlichkeit aus, die nicht als kleinster

Ruhmestitel dieser Blätter erscheint.

Berthold Müller-Oerling-

h aus en rundet mit einer Serie von Pla-

stiken, meist in Bronze, die schöne Ausstel-

lung ab. Besonders einige gut durchgefühlte

LUNGEN

Bildnisköpfe zeigen ein vorzügliches Hand-

werk und ungewöhnliches Formempfinden,

während in einer Gruppe ein Barlach-Zug

noch nicht ganz überwunden ist. Z e e c k

Joseph Thorak und

Ferdinand Spiegel

Zeigte die erste Ausstellung der N.S.-

Kultur gemein de in Berlin das Be-

streben, künstlerisches Arbeiten in unserer

Zeit unter einer ganz bestimmten Perspektive

zu sehen, geht diese zweite (Tiergartenstraße

21a) von einem anderen Grundgedanken aus.

Indem sie sich auf zwei, bereits bewährte

Namen beschränkt, sie aber mit möglichst

zahlreichen Beispielen herausstellt, soll dem

Jan van Eyck, Verkündigung

Ehern. Leningrad, Eremitage

Neuerwerbung der Sammlung Mellon, Washington

Betrachter eindringlichste Veranschaulichung

künstlerischen Schaffensvorganges ermög-

licht werden. Die vielseitige, naturnahe Art

des Bildhauers entspricht dieser Absicht am

besten. Thoraks Figuren mit ihrem

lebensatmenden, sich mehr skulptural als

eigentlich plastisch aussprechenden Zug, er-

weisen deutlich seine Herkunft vom Hand-

Kann man

Fayen een fälschen ?

Als Paul Heiland im Jahre 1925 sein be-

kanntes Buch „Die deutsche Fayence-Kultur“

schrieb, ahnte er nicht, wie aktuell ein Fall

in seinen Ausführungen über Fälschertum

auf dem Gebiet der Fayence-Wissenschaft

werden würde. Es handelt sich um die Pros-

kauer Manufaktur, um ihre besten Leistun-

gen. die heute in Deutschland mit Vorliebe

kopiert und als Erzeugnisse, als „Art de

Pologne“ im inzwischen polnisch gewordenen

Oberschlesien Sammelobjekte von großem

Wert darstellen.

Man hat sich daran gewöhnt, unter Fäl-

schung nicht nur eine falsche Zuschreibung,

sondern auch eine dekorative Fälschung

zu verstehen. Solche dekorativen Fälschun-

gen nehmen sich für Gesimse und Hallen,

für das bürgerliche Eßzimmer sehr wirkungs-

voll aus, und es ist eine unbestrittene Tat-

sache, daß Fayencen dafür sich besonders

eignen. Delft, Italien, Faenzia, Urbino und

Siena sind für Halbgebildete Klänge, die ihr

Ohr gern vernimmt, denn diese Ohren ver-

binden damit die Erinnerung an Pomp und

Prunk und sehen ihr Eßzimmer in doppeltem

künstlerischem Licht.

Es liegt auf der Hand, daß Fayence-Fäl-

schungen in Form von falschen Zuschreibun-

gen erst in einer Zeit aufkamen, da das In-

teresse für diesen Zweig des Kunstgewerbes

entdeckt wurde. Hinzu kam, daß die selte-

nen Manufakturen keinerlei Signaturen tra-

gen, und diese Tatsachen erleichterten den

„Fälschern“ ihr Handwerk. So konnte es

geschehen, daß man Erzeugnisse der fran-

zösischen Fabrik Nevers kopierte und in

Deutschland als Hanauer oder Frankfurter

Stücke auf den Markt brachte; zeigt Nevers

doch einen ähnlichen Scherben und den-

selben Grundton des Blau wie die französi-

sche Fabrik. Händler beschafften sich aus

Frankreich Fayencen, aber Kenner erkannten

sofort diese Aehnlichkeit.

Ein ganz ähnlicher Fall geschah mit

Straßburger Arbeiten. Mehrere Fabriken in

Elsaß-Lothringen arbeiteten Fayencen aus

Straßburg bereits im 18. Jahrhundert kunst-

voll nach, vor allem Niederweiler, dessen

Fabrikate Straßburg-Hagenau in Qualität,

Form und Bemalung sehr oft ebenbürtig

sind.

Mit dem Anwachsen der Spezialkenntnisse

in Sammlerkreisen konnte es geschehen, daß

besondere Sammlerwünsche durch Zuschrei-

bungen nicht befriedigt werden konnten. Es

konnte geschehen, daß nicht nur der Händ-

ler, sondern auch der Fabrikant verdiente!

Und daraus erklärt es sich, daß eigentliche

Stätten der Fabrikation jetzt entstanden.

Man kopierte Frankfurt, Straßburg, Hanau,

späterhin auch Nürnberg und eben Proskau,

das sich in unseren Tagen besonderer Be-

liebtheit erfreut.

Selbstverständlich ging man auch dazu

über, ganz bestimmte Formen der Fayence-

Kunst nachzuahmen. Sehr elegant wirken

stets die Enghalskrüge, sie wirken eigentlich

eleganter als die Walzenkrüge, aus denen

das Bier getrunken wird. Dann sind da die

Brüderschaftskrügchen, jene Verbindung von

drei bis vier Rundkrügchen in Birnenform,

die immer sehr dekorativ aussehen.

Ein Sondergebiet ist die nachträgliche

Dekoration von Weiß-Fayencen als Zimmer-

schmuck, die insbesondere wieder für das

bürgerliche Eßzimmer und die Halle von Be-

deutung sind.

Wer kunstvolle Ausbesserungen und Er-

gänzungen von Fayencen vornimmt, glaubt

stets im Interesse des Besitzers des betreffen-

den Stückes zu handeln. Immer wird Finger-

spitzengefühl und Vergleichen mit einwand-

frei echten Stücken den Sammler über den

wahren Wert der angebotenen Fayence auf-

klären. Wobei man hervorheben muß, daß

die sogenannten Gebrauchsspuren trügerisch

sind. B.

werklichen der Wachsbildnerei. Der Künst-

ler stammt aus dem südlichsten Teil des

deutschen Lebensraums, aus Wien. Das er-

klärt in seinem Schaffen jenen barock an-

mutenden Einschlag, der sich in monumen-

talen Büsten der Staatsmänner sicherer zur

strengen Geschlossenheit der Form verfestigt,

als in einigen Denkmalsentwürfen für die

neue Türkei. Auch FerdinandSpiegel

ist Süddeutscher, aus Würzburg gebürtig.

Seine figürlichen und landschaftlichen Dar-

stellungen aus dem Bereich der Tiroler Berg-

bauern setzen die künstlerischen Absichten

von Egger-Lienz, der wiederum von Hodler

bestimmt gewesen ist, mit zeichnerisch be-

tonteren Mitteln fort. Spiegel wirkt seit 1918

in Berlin und seine Treue gegenüber dem

Gegenständlichen läßt seinen Ruf als aka-

demischen Lehrer durchaus erklärlich er-

scheinen. Zu diesen beiden Kollektionen

treten dann noch die preisgekrönten Wett-

bewerb-Entwürfe für Schla-

geter-Forum und Haus der Hitler-

jugend am Rhein in Düsseldorf. Zk.

in Chemnitz

Menzels

Graphisches Werk

Die Sammlung Heu mann in der

Kunsthütte

Deutlich zu zeigen, wie stark Adolf Men-

zels graphisches Schaffen dem Buche inner-

lich und äußerlich verpflichtet war, ist das

besondere Verdienst der schönen Ausstel-

lung der Menzelsammlung Heumann in der

Kunsthütte zu Chemnitz. In den Vitrinen

sind die Bücher aufgeschlagen, denen die

Blätter entstammen, die in langen Reihen

an den Wänden zu sehen sind. Das Buch

hat ihr Format bestimmt, der Buchdruck

die Technik der Ausführung, die übergeord-

nete Einheit des Buchganzen mit dem Thema

auch künstlerische Grenzen gesteckt, inner-

halb dieser Grenzen aber die bildhafte

Phantasie des Strebens nach großer, strenger

l'orm entbunden und in den Einzelheiten der

gestaltenden Kraft damit erst die volle Frei-

heit gegeben.

Es ist ein höchst spannendes und nur in

einer so sinnvoll angeordneten Ausstellung

fürs Auge erlebbares Schauspiel, wie sich aus

der „Brotarbeit“ des jungen Menzel drei

Ströme zu dein ersten Hauptwerke, den Illu-

strationen zu Kuglers Geschichte Friedrichs

des Großen vereinigen.

In den zweckbestimmten Einzelblättern

umrankt und umfließt in höchst geistreichem

Bezug Einfall über Einfall die Schrift. In

den frühen Buchillustrationen, den Porträt-

beigaben im „Preußischen Hausfreund für

den denkenden Bürger und Landimann“

herrscht die saubere, fast trockene Zucht des

Handwerks. Aus den patriotischen Themen,

die die preußischen Verleger dem jungen

Künstler stellen, endlich erwächst die Vor-

liebe und die Eignung für die Darstellung

der Welt Friedrichs des Großen. Gegenüber

den zahlreich ausgestellten Probedrucken

aus dem Friedrichwerk weiß man nicht, was

man mehr bewundern soll — die handwerk-

liche Zucht, mit der die Durchführung im

künstlerischen Sinne von Menzel erzwungen

wurde, den Geist und Witz, den der Zeich-

ner aufwandte, um den Text auszudeuten

und zu begleiten, oder die Beherrschung der

Stoffwelt. Gleichzeitig aber gab Menzel je-

der einzelnen Vignette soviel geformte künst-

lerische Kraft mit, daß sie der Einzelbetrach-

tung standhält und zum Gegenstand beson-

derer Sammlungen werden konnte.

Menzel hat schon früh diese selbständig

wirkenden Kräfte seiner graphischen Kunst

erkannt und zu dem Mittel, das auch der

junge Dürer benutzte, zur Reihung erzäh-

lender graphischer Blätter gegriffen, die

dann in Buch oder Mappenform zusammen-

geschlossen, auf den Markt kamen. Die Fol-

gen „Künstlers Erdenwallen“, die späteren

Bildnisse der fridericianischen Generäle ha-

ben den thematischen, die „Versuche mit

Pinsel und Schabeisen“ und die Mappe der

„Radierungen“ den Zusammenhang in der

Technik.

Bis zu den Alterswerken, den Illustra-

tionen zum „Zerbrochenen Krug“ verzeichnet

der auch in der äußeren Form Menzel wür-

dige Katalog, den der Sammler selbst liebe-

voll betreute, die zahlreichen Seltenheiten,

die von Menzel korrigierten Probedrucke, die

verworfenen Platten. Es hat etwas ergrei-

fendes, die drei Holzstöcke, auf die Menzel

einst selbst gezeichnet hat, die die Holz-

schneider getreu geschnitten haben, die den

Druck der ersten großen Auflage aushielten

und die nun im Katalog noch einmal feine

originale Abdrucke geliefert haben, klein,

bescheiden und von der Druckerschwärze

ebenholzglatt gefärbt in der Vitrine liegen

zu sehen. Erhard Göpel

in ^Düsseldorf

25 deutsche Maler

Die Düsseldorfer Galerie Alex

V ö m e 1 zeigt augenblicklich „25 deutsche

Maler der Gegenwart“, eine Auswahl von Ge-

mälden, in denen mehr die Entwicklung der

jüngsten Vergangenheit, der Vor- und Nach-

kriegszeit zum Ausdruck kommt, als das ge-

genwartsbewußt aufstrebende Schaffen un-