4

DIE WELT KUNST

Jahrg. IX. Nr. 51/52 vom 22. Dezember 1935

Die Entwicklung des Rahmens in Italien

Es ließe sich über Rahmen eine umfang-

und aufschlußreiche Arbeit schreiben. Merk-

würdigerweise gibt es über viel unwesent-

lichere Gebiete menschlichen Gestaltens die

verschiedensten Niederschläge der Forschung.

Auf dem Gebiet der Rahmenkunde sind sie

spärlich, und eine erschöpfende Darstellung

über die Entwicklung des Rahmens oder gar

des Kunsthandwerkes, das ihn schafft, fehlt

fast ganz.

Vor einigen Monaten hatte ich Gelegen-

heit, an gleicher Stelle unter ästhetisch-kriti-

schem Gesichtspunkt zur Frage des Rahmens

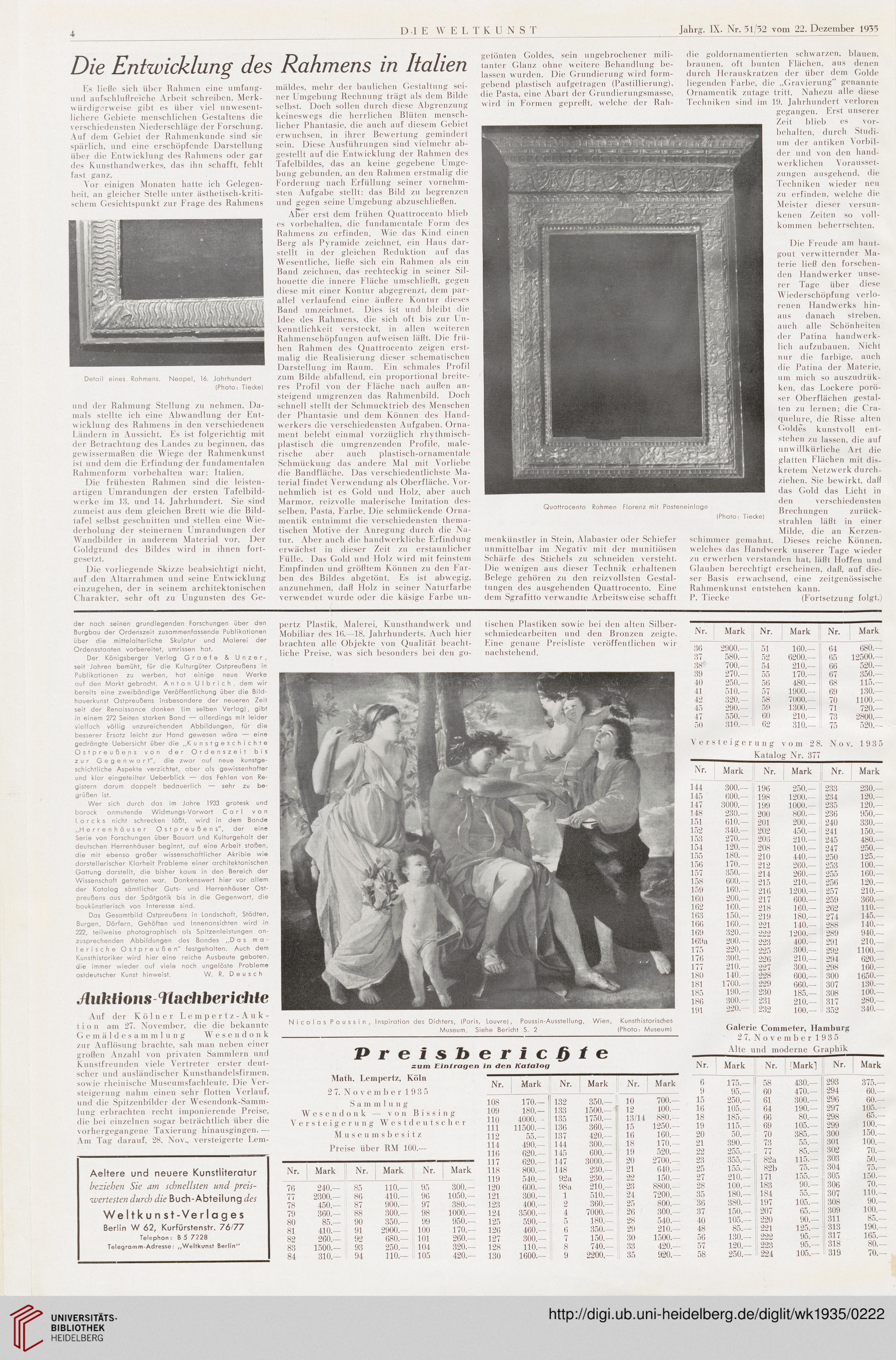

Detail eines Rahmens. Neapel, 16. Jahrhundert

(Photo: Tiecke)

und der Rahmung Stellung zu nehmen. Da-

mals stellte ich eine Abwandlung der Ent-

wicklung des Rahmens in den verschiedenen

Ländern in Aussicht. Es ist folgerichtig mit

der Betrachtung des Landes zu beginnen, das

gewissermaßen die Wiege der Rahmenkunst

ist und dem die Erfindung der fundamentalen

Rahmenform Vorbehalten war: Italien.

Die frühesten Rahmen sind die leisten-

artigen Umrandungen der ersten Tafelbild-

werke im 13. und 14. Jahrhundert. Sie sind

zumeist aus dem gleichen Brett wie die Bild-

tafel selbst geschnitten und stellen eine Wie-

derholung der steinernen Umrandungen der

Wandbilder in anderem Material vor. Der

Goldgrund des Bildes wird in ihnen fort-

gesetzt.

Die vorliegende Skizze beabsichtigt nicht,

auf den Altarrahmen und seine Entwicklung

einzugehen, der in seinem architektonischen

Charakter, sehr oft zu Ungunsten des Ge-

mäldes, mehr der baulichen Gestaltung sei-

ner Umgebung Rechnung trägt als dem Bilde

selbst. Doch sollen durch diese Abgrenzung

keineswegs die herrlichen Blüten mensch-

licher Phantasie, die auch auf diesem Gebiet

erwuchsen, in ihrer Bewertung gemindert

sein. Diese Ausführungen sind vielmehr ab-

gestellt auf die Entwicklung der Rahmen des

Tafelbildes, das an keine gegebene Umge-

bung gebunden, an den Rahmen erstmalig die

Forderung nach Erfüllung seiner vornehm-

sten Aufgabe stellt: das Bild zu begrenzen

und gegen seine Umgebung abzuschließen.

Aber erst dem frühen Quattrocento blieb

es vorbehalten, die fundamentale Form des

Rahmens zu erfinden. Wiie das Kind einen

Berg als Pyramide zeichnet, ein Haus dar-

stellt in der gleichen Reduktion auf das

Wesentliche, ließe sich ein Rahmen als ein

Band zeichnen, das rechteckig in seiner Sil-

houette die innere Fläche umschließt, gegen

diese mit einer Kontur abgegrenzt, dem par-

allel verlaufend eine äußere Kontur dieses

Band umzeichnet. Dies ist und bleibt die

Idee des Rahmens, die sich oft bis zur Un-

kenntlichkeit versteckt, in allen weiteren

Rahmenschöpfungen aufweisen läßt. Die frü-

hen Rahmen des Quattrocento zeigen erst-

malig die Realisierung dieser schematischen

Darstellung im Raum. Ein schmales Profil

zum Bilde abfallend, ein proportional breite-

res Profil von der Fläche nach außen an-

steigend umgrenzen das Rahmenbild. Doch

schnell stellt der Schmucktrieb des Menschen

der Phantasie und dem Können des Hand-

werkers die verschiedensten Aufgaben. Orna-

ment belebt einmal vorzüglich rhythmisch-

plastisch die umgrenzenden Profile, male-

rische aber auch plastisch-ornamentale

Schmückung das andere Mal mit Vorliebe

die Bandfläche. Das verschiedentlichste Ma-

terial findet Verwendung als Oberfläche. Vor-

nehmlich ist es Gold und Holz, aber auch

Marmor, reizvolle malerische Imitation des-

selben, Pastä, Farbe. Die schmückende Orna-

mentik entnimmt die verschiedensten thema-

tischen Motive der Anregung durch die Na-

tur. Aber auch die handwerkliche Erfindung

erwächst in dieser Zeit zu erstaunlicher

Fülle. Das Gold und Holz wird mit feinstem

Empfinden und größtem Können zu den Far-

ben des Bildes abgetönt. Es ist abwegig,

anzunehmen, daß Holz in seiner Naturfarbe

verwendet wurde oder die käsige Farbe un-

getönten Goldes, sein ungebrochener mili-

tanter Glanz ohne weitere Behandlung be-

lassen wurden. Die Grundierung wird form-

gebend plastisch auf getragen (Pastiliierung),

die Pasta, eine Abart der Grundierungsmasse,

wird, in Formen gepreßt, welche der Rah¬

menkünstler in Stein, Alabaster oder Schiefer

unmittelbar im Negativ mit der munitiösen

Schärfe des Stichels zu schneiden versteht.

Die wenigen aus dieser Technik erhaltenen

Belege gehören zu den reizvollsten Gestal-

tungen des ausgehenden Quattrocento. Eine

dem Sgrafitto verwandte Arbeitsweise schafft

die goldornamentierten schwarzen, blauen,

braunen, oft bunten Flächen, aus denen

durch Herauskratzen der über dem Gokle

liegenden Farbe, die „Gravierung“ genannte

Ornamentik zutage tritt. Nahezu alle diese

Techniken sind im 19. Jahrhundert verloren

gegangen. Erst unserer

Zeit blieb es Vor-

behalten, durch Studi-

um der antiken Vorbil-

der und von den hand-

werklichen Vorausset-

zungen ausgehend, die

Techniken wieder neu

zu erfinden, welche die

Meister dieser versun-

kenen Zeiten so voll-

kommen beherrschten.

Die Freude am haut-

verwitternder Ma-

terie ließ den forschen-

den Handwerker unse-

rer Tage über diese

Wiederschöpfung verlo-

renen Handwerks hin-

aus danach streben,

auch alle Schönheiten

der Patina handwerk-

lich aufzubauen. Nicht

nur die farbige, auch

die Patina der Materie,

um mich so auszudrük-

ken, das Lockere porö-

ser Oberflächen gestal-

ten zu lernen; die Cra-

quelure, die Risse alten

Goldes kunstvoll ent-

stehen zu lassen, die auf

unwillkürliche Art die

glatten Flächen mit dis-

kretem Netzwerk durch-

ziehen. Sie bewirkt, daß

das Gold das Licht in

den verschiedensten

Brechungen zurück-

strahlen läßt in einer

Milde, die an Kerzen-

schimmer gemahnt. Dieses reiche Können,

welches das Handwerk unserer Tage wieder

zu erwerben verstanden hat, läßt Hoffen und

Glauben berechtigt erscheinen, daß, auf die-

ser Basis erwachsend, eine zeitgenössische

Rahmenkunst entstehen kann.

P. Tiecke (Fortsetzung folgt.)

Quattrocento Rahmen Florenz mit Pasteneinlage

(Photo: Tiecke)

der nach seinen grundlegenden Forschungen über den

Burgbau der Ordenszeit zusammenfassende Publikationen

über die mittelalterliche Skulptur und Malerei der

Ordensstaaten vorbereitet, umrissen hat.

Der Königsberger Verlag Graefe & Unzer,

seit Jahren bemüht, für die Kulturgüter Ostpreußens in

Publikationen zu werben, hat einige neue Werke

auf den Markt gebracht. Anton Ulbrich, dem wir

bereits eine zweibändige Veröffentlichung über die Bild-

hauerkunst Ostpreußens insbesondere der neueren Zeit

seit der Renaissance danken (im selben Verlag), gibt

in einem 272 Seiten starken Band — allerdings mit leider

vielfach völlig unzureichenden Abbildungen, für die

besserer Ersatz leicht zur Hand gewesen wäre — eine

gedrängte Uebersicht über die „Kunstgeschichte

Ostpreußens von der Ordenszeit bis

zur Gegenwart", die zwar auf neue kunstge-

schichtliche Aspekte verzichtet, aber als gewissenhafter

und klar eingeteilter Ueberblick — das Fehlen von Re-

gistern darum doppelt bedauerlich — sehr zu be-

grüßen ist.

Wer sich durch das im Jahre 1933 grotesk und

barock anmutende Widmungs-Vorwort Carl v o n

Lorcks nicht schrecken läßt, wird in dem Bande

„Herrenhäuser Ostpreußen s", der eine

Serie von Forschungen über Bauart und Kulturgehalt der

deutschen Herrenhäuser beginnt, auf eine Arbeit stoßen,

die mit ebenso großer wissenschaftlicher Akribie wie

darstellerischer Klarheit Probleme einer architektonischen

Gattung darstellt, die bisher kaum in den Bereich der

Wissenschaft getreten war. Dankenswert hier vor allem

der Katalog sämtlicher Guts- und Herrenhäuser Ost-

preußens aus der Spätgotik bis in die Gegenwart, die

baukünstlerisch von Interesse sind.

Das Gesamtbild Ostpreußens in Landschaft, Städten,

Burgen, Dörfern, Gehöften und Innenansichten wird in

222, teilweise photographisch als Spitzenleistungen an-

zusprechenden Abbildungen des Bandes ,,D a s ma-

lerische Ostpreußen" festgehalten. Auch dem

Kunsthistoriker wird hier eine reiche Ausbeute geboten,

die immer wieder auf viele noch ungelöste Probleme

ostdeutscher Kunst hinweist. W. R. D e u s c h

Jhiktions ‘ftachberichte

Auf der Kölner Lempertz-Auk-

t i o n am 27. November, die die bekannte

Gemäldesammlung Wesendonk

zur Auflösung brachte, sah man neben einer

großen Anzahl von privaten Sammlern und

Kunstfreunden viele Vertreter erster deut-

scher und ausländischer Kunsthandelsfirmen,

sowie rheinische Museumsfachleute. Die Ver-

steigerung nahm einen sehr flotten Verlauf,

und die Spitzenbilder der Wesendonk-Samm-

lung erbrachten recht imponierende Preise,

die bei einzelnen sogar beträchtlich über die

vorhergegangene Taxierung hinausgingen. —

Am Tag darauf, 28. Nov., versteigerte Lem-

Aeltere und neuere Kunstliteratur

beziehen Sie am schnellsten und preis-

wertesten durch die Buch- Abteilung des

Weltkunst-Verlages

Berlin W 62, Kurfürstenstr. 76 77

Telephon: B 5 7228

Telegramm-Adresse: „Weltkirnst Berlin"

pertz Plastik, Malerei, Kunsthandwerk und

Mobiliar des, 16.—18. Jahrhunderts. Auch hier

brachten alle Objekte von Qualität beacht-

liche Preise, was sich besonders bei den go¬

tischen Plastiken sowie bei den alten Silber-

schmiedearbeiten und den Bronzen zeigte

Eine genaue Preisliste veröffentlichen wii

nachstehend.

Nicolas Poussin, Inspiration des Dichters, (Paris, Louvre), Poussin-Ausstellung, Wien, Kunsthistorisches

Museum. Siehe Bericht S. 2 (Photo: Museum)

P r eis b e r i c f)

zum Einträgen in den Katalog

Math. Lemnertz. Köln

1 Mark

Nr.

Mark

Nr. :

Mark

2 7.

November 193 5

Nr.

S a m n

1 u n g

108

170.—

132

350.—

10

700.—

Wesend

onk -

von Biss:

n g

109

180.—

133

1500.-

12

100.--

V

ersteigt

r u n g

Westdeuts

eher

110

4000. -

135

1750.-

13/14

880.--

111

11500.—

136

360.—

15

1250.—

M

u s e u m

s b e s i t z

112

55.—

137

420.—

16

160.

PrpisR iihor

RM 100.—

114

490.-

144

300.—

18

170.—

116

620.—

145

600.—

19

520.—

117

bzü.- —

14/

Nr.

Mark

Nr.

Mark Nr.

Mark

118

800.

148

230.—

21

640.-

1

119

540 -

92a

230 --

22

150 -

76

240.—

85

HO.— 95

300.—

120

600—

98a

210.-

28

8800.--

77

2300.—

86

410.— 96

1050.—

121

300.--

1

510.-

24

7200.—

78

450.—

87

900.— 97

380.-

123

400.—

2

360.-

25

800.—

79

360.—

88

300.— 98

1000.—

124

3500.—

4

7000. - ■

26

300.-

80

85.—

90

350.— 99

950.—

125

590.—

5

180.—

28

540.—

81

410.-

91

2900.— 100

170.—

126

460.—

6

350.—

29

210.—

82

260.—

92

680.— 101

260.—

127

300.--

7

150.-

30

1500—

83

1500.—

93

250.— 104

320.—

128

HO.—

8

740.—

33

420.- -

84

310.-

94

110.- II 105

420.—

130

1600.—

9

2200,—

I 35

920.—

Katalog Nr. 377

Nr.

Mark

Nr.

Mark

Nr.

Mark

36

2900.—

51

160—

64

680—

37

580.—

52

6200—

65

12500—

38'

700.—

54

210—

66

520—

39

270.—

55

170.—

67

350.—

40

250—

56

480—

68

115—

41

510.--

57

1900—

69

130—

42

320.—

58

7000—

70

1100—

45

290.—

59

1300—

71

720—

47

550.— .

60

210—

73

2800—

50

310. -

62

310—

75

520—

V e r

steiger

u n g

vom 28

Nov

. 1935

Nr.

Mark

Nr.

Mark

1

Nr.

Mark

1

144

300—

196

250—

233

230—

145

600—

198

1200.-

234

120—

147

3000,

199

1000—

235

120—

148

230—

200

800—

236

950—

151

610.—

201

200—

240

330—

152

340.—

202

450—

241

150—

153

270.—

206

210—

245

480—

154

120.—

208

100—

247

250—

155

180.—

210

440—

250

125.—

156

170.—

212

260—

253

100—

157

350.-

214

260—

255

160—

158

600.—

215

210.-

256

120—

159

160—

216

1200—

257

210—

160

200,--

217

600—

259

360.—

162

160.

218

160—

262

HO,

163

150.—

219

180—

274

145—

166

160—

221

140—

288

140—

169

320—

222

1200—

289

940—

169a

200.

223

400—

291

210—

175

220.—

225

300—

292

1100—

176

300—

226

210—

294

620—

177

210, -

227

300—

298

160—

180

140—

228

600—

300

1650—

181

1700. -

229

660—

307

130—

185

190—

230

185—

308

100—

186

300—

231

210—

317

280—

191

220—

232

100—

352

340—

Galerie Commeter, Hamburg

2 7. November 1935

Alte und moderne Graphik

Nr.

Mark

Nr.

i (Mark']

Nr.

Mark

6

175—

58

430—

293

375.—

9

95—

60

470—

294

60—

15

250—

61

300—

296

60—

16

105.—

64

190—

297

105.—

18

185—

66

80—

298

65.—

19

115—

69

105—

299

100—

20

50.-

70

385.—

300

150—

21

390.--

73

55.—

301

100, -

22

255.--

77

85—

302

70.—

23

355—

82a

115—

303

50—

25

155.—

82b

75.—

304

75.—

27

210.—

171

155.—

305

150.—

28

100.—

183

90—

306

70—

35

180—

184

55.—

307

HO—

36

380.-

197

105—

308

90—

37

150—

207

65.—

309

100.—

40

105—

220

90—

311

85—

48

85—

221

125—

313

190. -

56

130.-

222

95—

317

165—

57

120—

223

95—

318

80—

58

250—

224

105—

319

70—

DIE WELT KUNST

Jahrg. IX. Nr. 51/52 vom 22. Dezember 1935

Die Entwicklung des Rahmens in Italien

Es ließe sich über Rahmen eine umfang-

und aufschlußreiche Arbeit schreiben. Merk-

würdigerweise gibt es über viel unwesent-

lichere Gebiete menschlichen Gestaltens die

verschiedensten Niederschläge der Forschung.

Auf dem Gebiet der Rahmenkunde sind sie

spärlich, und eine erschöpfende Darstellung

über die Entwicklung des Rahmens oder gar

des Kunsthandwerkes, das ihn schafft, fehlt

fast ganz.

Vor einigen Monaten hatte ich Gelegen-

heit, an gleicher Stelle unter ästhetisch-kriti-

schem Gesichtspunkt zur Frage des Rahmens

Detail eines Rahmens. Neapel, 16. Jahrhundert

(Photo: Tiecke)

und der Rahmung Stellung zu nehmen. Da-

mals stellte ich eine Abwandlung der Ent-

wicklung des Rahmens in den verschiedenen

Ländern in Aussicht. Es ist folgerichtig mit

der Betrachtung des Landes zu beginnen, das

gewissermaßen die Wiege der Rahmenkunst

ist und dem die Erfindung der fundamentalen

Rahmenform Vorbehalten war: Italien.

Die frühesten Rahmen sind die leisten-

artigen Umrandungen der ersten Tafelbild-

werke im 13. und 14. Jahrhundert. Sie sind

zumeist aus dem gleichen Brett wie die Bild-

tafel selbst geschnitten und stellen eine Wie-

derholung der steinernen Umrandungen der

Wandbilder in anderem Material vor. Der

Goldgrund des Bildes wird in ihnen fort-

gesetzt.

Die vorliegende Skizze beabsichtigt nicht,

auf den Altarrahmen und seine Entwicklung

einzugehen, der in seinem architektonischen

Charakter, sehr oft zu Ungunsten des Ge-

mäldes, mehr der baulichen Gestaltung sei-

ner Umgebung Rechnung trägt als dem Bilde

selbst. Doch sollen durch diese Abgrenzung

keineswegs die herrlichen Blüten mensch-

licher Phantasie, die auch auf diesem Gebiet

erwuchsen, in ihrer Bewertung gemindert

sein. Diese Ausführungen sind vielmehr ab-

gestellt auf die Entwicklung der Rahmen des

Tafelbildes, das an keine gegebene Umge-

bung gebunden, an den Rahmen erstmalig die

Forderung nach Erfüllung seiner vornehm-

sten Aufgabe stellt: das Bild zu begrenzen

und gegen seine Umgebung abzuschließen.

Aber erst dem frühen Quattrocento blieb

es vorbehalten, die fundamentale Form des

Rahmens zu erfinden. Wiie das Kind einen

Berg als Pyramide zeichnet, ein Haus dar-

stellt in der gleichen Reduktion auf das

Wesentliche, ließe sich ein Rahmen als ein

Band zeichnen, das rechteckig in seiner Sil-

houette die innere Fläche umschließt, gegen

diese mit einer Kontur abgegrenzt, dem par-

allel verlaufend eine äußere Kontur dieses

Band umzeichnet. Dies ist und bleibt die

Idee des Rahmens, die sich oft bis zur Un-

kenntlichkeit versteckt, in allen weiteren

Rahmenschöpfungen aufweisen läßt. Die frü-

hen Rahmen des Quattrocento zeigen erst-

malig die Realisierung dieser schematischen

Darstellung im Raum. Ein schmales Profil

zum Bilde abfallend, ein proportional breite-

res Profil von der Fläche nach außen an-

steigend umgrenzen das Rahmenbild. Doch

schnell stellt der Schmucktrieb des Menschen

der Phantasie und dem Können des Hand-

werkers die verschiedensten Aufgaben. Orna-

ment belebt einmal vorzüglich rhythmisch-

plastisch die umgrenzenden Profile, male-

rische aber auch plastisch-ornamentale

Schmückung das andere Mal mit Vorliebe

die Bandfläche. Das verschiedentlichste Ma-

terial findet Verwendung als Oberfläche. Vor-

nehmlich ist es Gold und Holz, aber auch

Marmor, reizvolle malerische Imitation des-

selben, Pastä, Farbe. Die schmückende Orna-

mentik entnimmt die verschiedensten thema-

tischen Motive der Anregung durch die Na-

tur. Aber auch die handwerkliche Erfindung

erwächst in dieser Zeit zu erstaunlicher

Fülle. Das Gold und Holz wird mit feinstem

Empfinden und größtem Können zu den Far-

ben des Bildes abgetönt. Es ist abwegig,

anzunehmen, daß Holz in seiner Naturfarbe

verwendet wurde oder die käsige Farbe un-

getönten Goldes, sein ungebrochener mili-

tanter Glanz ohne weitere Behandlung be-

lassen wurden. Die Grundierung wird form-

gebend plastisch auf getragen (Pastiliierung),

die Pasta, eine Abart der Grundierungsmasse,

wird, in Formen gepreßt, welche der Rah¬

menkünstler in Stein, Alabaster oder Schiefer

unmittelbar im Negativ mit der munitiösen

Schärfe des Stichels zu schneiden versteht.

Die wenigen aus dieser Technik erhaltenen

Belege gehören zu den reizvollsten Gestal-

tungen des ausgehenden Quattrocento. Eine

dem Sgrafitto verwandte Arbeitsweise schafft

die goldornamentierten schwarzen, blauen,

braunen, oft bunten Flächen, aus denen

durch Herauskratzen der über dem Gokle

liegenden Farbe, die „Gravierung“ genannte

Ornamentik zutage tritt. Nahezu alle diese

Techniken sind im 19. Jahrhundert verloren

gegangen. Erst unserer

Zeit blieb es Vor-

behalten, durch Studi-

um der antiken Vorbil-

der und von den hand-

werklichen Vorausset-

zungen ausgehend, die

Techniken wieder neu

zu erfinden, welche die

Meister dieser versun-

kenen Zeiten so voll-

kommen beherrschten.

Die Freude am haut-

verwitternder Ma-

terie ließ den forschen-

den Handwerker unse-

rer Tage über diese

Wiederschöpfung verlo-

renen Handwerks hin-

aus danach streben,

auch alle Schönheiten

der Patina handwerk-

lich aufzubauen. Nicht

nur die farbige, auch

die Patina der Materie,

um mich so auszudrük-

ken, das Lockere porö-

ser Oberflächen gestal-

ten zu lernen; die Cra-

quelure, die Risse alten

Goldes kunstvoll ent-

stehen zu lassen, die auf

unwillkürliche Art die

glatten Flächen mit dis-

kretem Netzwerk durch-

ziehen. Sie bewirkt, daß

das Gold das Licht in

den verschiedensten

Brechungen zurück-

strahlen läßt in einer

Milde, die an Kerzen-

schimmer gemahnt. Dieses reiche Können,

welches das Handwerk unserer Tage wieder

zu erwerben verstanden hat, läßt Hoffen und

Glauben berechtigt erscheinen, daß, auf die-

ser Basis erwachsend, eine zeitgenössische

Rahmenkunst entstehen kann.

P. Tiecke (Fortsetzung folgt.)

Quattrocento Rahmen Florenz mit Pasteneinlage

(Photo: Tiecke)

der nach seinen grundlegenden Forschungen über den

Burgbau der Ordenszeit zusammenfassende Publikationen

über die mittelalterliche Skulptur und Malerei der

Ordensstaaten vorbereitet, umrissen hat.

Der Königsberger Verlag Graefe & Unzer,

seit Jahren bemüht, für die Kulturgüter Ostpreußens in

Publikationen zu werben, hat einige neue Werke

auf den Markt gebracht. Anton Ulbrich, dem wir

bereits eine zweibändige Veröffentlichung über die Bild-

hauerkunst Ostpreußens insbesondere der neueren Zeit

seit der Renaissance danken (im selben Verlag), gibt

in einem 272 Seiten starken Band — allerdings mit leider

vielfach völlig unzureichenden Abbildungen, für die

besserer Ersatz leicht zur Hand gewesen wäre — eine

gedrängte Uebersicht über die „Kunstgeschichte

Ostpreußens von der Ordenszeit bis

zur Gegenwart", die zwar auf neue kunstge-

schichtliche Aspekte verzichtet, aber als gewissenhafter

und klar eingeteilter Ueberblick — das Fehlen von Re-

gistern darum doppelt bedauerlich — sehr zu be-

grüßen ist.

Wer sich durch das im Jahre 1933 grotesk und

barock anmutende Widmungs-Vorwort Carl v o n

Lorcks nicht schrecken läßt, wird in dem Bande

„Herrenhäuser Ostpreußen s", der eine

Serie von Forschungen über Bauart und Kulturgehalt der

deutschen Herrenhäuser beginnt, auf eine Arbeit stoßen,

die mit ebenso großer wissenschaftlicher Akribie wie

darstellerischer Klarheit Probleme einer architektonischen

Gattung darstellt, die bisher kaum in den Bereich der

Wissenschaft getreten war. Dankenswert hier vor allem

der Katalog sämtlicher Guts- und Herrenhäuser Ost-

preußens aus der Spätgotik bis in die Gegenwart, die

baukünstlerisch von Interesse sind.

Das Gesamtbild Ostpreußens in Landschaft, Städten,

Burgen, Dörfern, Gehöften und Innenansichten wird in

222, teilweise photographisch als Spitzenleistungen an-

zusprechenden Abbildungen des Bandes ,,D a s ma-

lerische Ostpreußen" festgehalten. Auch dem

Kunsthistoriker wird hier eine reiche Ausbeute geboten,

die immer wieder auf viele noch ungelöste Probleme

ostdeutscher Kunst hinweist. W. R. D e u s c h

Jhiktions ‘ftachberichte

Auf der Kölner Lempertz-Auk-

t i o n am 27. November, die die bekannte

Gemäldesammlung Wesendonk

zur Auflösung brachte, sah man neben einer

großen Anzahl von privaten Sammlern und

Kunstfreunden viele Vertreter erster deut-

scher und ausländischer Kunsthandelsfirmen,

sowie rheinische Museumsfachleute. Die Ver-

steigerung nahm einen sehr flotten Verlauf,

und die Spitzenbilder der Wesendonk-Samm-

lung erbrachten recht imponierende Preise,

die bei einzelnen sogar beträchtlich über die

vorhergegangene Taxierung hinausgingen. —

Am Tag darauf, 28. Nov., versteigerte Lem-

Aeltere und neuere Kunstliteratur

beziehen Sie am schnellsten und preis-

wertesten durch die Buch- Abteilung des

Weltkunst-Verlages

Berlin W 62, Kurfürstenstr. 76 77

Telephon: B 5 7228

Telegramm-Adresse: „Weltkirnst Berlin"

pertz Plastik, Malerei, Kunsthandwerk und

Mobiliar des, 16.—18. Jahrhunderts. Auch hier

brachten alle Objekte von Qualität beacht-

liche Preise, was sich besonders bei den go¬

tischen Plastiken sowie bei den alten Silber-

schmiedearbeiten und den Bronzen zeigte

Eine genaue Preisliste veröffentlichen wii

nachstehend.

Nicolas Poussin, Inspiration des Dichters, (Paris, Louvre), Poussin-Ausstellung, Wien, Kunsthistorisches

Museum. Siehe Bericht S. 2 (Photo: Museum)

P r eis b e r i c f)

zum Einträgen in den Katalog

Math. Lemnertz. Köln

1 Mark

Nr.

Mark

Nr. :

Mark

2 7.

November 193 5

Nr.

S a m n

1 u n g

108

170.—

132

350.—

10

700.—

Wesend

onk -

von Biss:

n g

109

180.—

133

1500.-

12

100.--

V

ersteigt

r u n g

Westdeuts

eher

110

4000. -

135

1750.-

13/14

880.--

111

11500.—

136

360.—

15

1250.—

M

u s e u m

s b e s i t z

112

55.—

137

420.—

16

160.

PrpisR iihor

RM 100.—

114

490.-

144

300.—

18

170.—

116

620.—

145

600.—

19

520.—

117

bzü.- —

14/

Nr.

Mark

Nr.

Mark Nr.

Mark

118

800.

148

230.—

21

640.-

1

119

540 -

92a

230 --

22

150 -

76

240.—

85

HO.— 95

300.—

120

600—

98a

210.-

28

8800.--

77

2300.—

86

410.— 96

1050.—

121

300.--

1

510.-

24

7200.—

78

450.—

87

900.— 97

380.-

123

400.—

2

360.-

25

800.—

79

360.—

88

300.— 98

1000.—

124

3500.—

4

7000. - ■

26

300.-

80

85.—

90

350.— 99

950.—

125

590.—

5

180.—

28

540.—

81

410.-

91

2900.— 100

170.—

126

460.—

6

350.—

29

210.—

82

260.—

92

680.— 101

260.—

127

300.--

7

150.-

30

1500—

83

1500.—

93

250.— 104

320.—

128

HO.—

8

740.—

33

420.- -

84

310.-

94

110.- II 105

420.—

130

1600.—

9

2200,—

I 35

920.—

Katalog Nr. 377

Nr.

Mark

Nr.

Mark

Nr.

Mark

36

2900.—

51

160—

64

680—

37

580.—

52

6200—

65

12500—

38'

700.—

54

210—

66

520—

39

270.—

55

170.—

67

350.—

40

250—

56

480—

68

115—

41

510.--

57

1900—

69

130—

42

320.—

58

7000—

70

1100—

45

290.—

59

1300—

71

720—

47

550.— .

60

210—

73

2800—

50

310. -

62

310—

75

520—

V e r

steiger

u n g

vom 28

Nov

. 1935

Nr.

Mark

Nr.

Mark

1

Nr.

Mark

1

144

300—

196

250—

233

230—

145

600—

198

1200.-

234

120—

147

3000,

199

1000—

235

120—

148

230—

200

800—

236

950—

151

610.—

201

200—

240

330—

152

340.—

202

450—

241

150—

153

270.—

206

210—

245

480—

154

120.—

208

100—

247

250—

155

180.—

210

440—

250

125.—

156

170.—

212

260—

253

100—

157

350.-

214

260—

255

160—

158

600.—

215

210.-

256

120—

159

160—

216

1200—

257

210—

160

200,--

217

600—

259

360.—

162

160.

218

160—

262

HO,

163

150.—

219

180—

274

145—

166

160—

221

140—

288

140—

169

320—

222

1200—

289

940—

169a

200.

223

400—

291

210—

175

220.—

225

300—

292

1100—

176

300—

226

210—

294

620—

177

210, -

227

300—

298

160—

180

140—

228

600—

300

1650—

181

1700. -

229

660—

307

130—

185

190—

230

185—

308

100—

186

300—

231

210—

317

280—

191

220—

232

100—

352

340—

Galerie Commeter, Hamburg

2 7. November 1935

Alte und moderne Graphik

Nr.

Mark

Nr.

i (Mark']

Nr.

Mark

6

175—

58

430—

293

375.—

9

95—

60

470—

294

60—

15

250—

61

300—

296

60—

16

105.—

64

190—

297

105.—

18

185—

66

80—

298

65.—

19

115—

69

105—

299

100—

20

50.-

70

385.—

300

150—

21

390.--

73

55.—

301

100, -

22

255.--

77

85—

302

70.—

23

355—

82a

115—

303

50—

25

155.—

82b

75.—

304

75.—

27

210.—

171

155.—

305

150.—

28

100.—

183

90—

306

70—

35

180—

184

55.—

307

HO—

36

380.-

197

105—

308

90—

37

150—

207

65.—

309

100.—

40

105—

220

90—

311

85—

48

85—

221

125—

313

190. -

56

130.-

222

95—

317

165—

57

120—

223

95—

318

80—

58

250—

224

105—

319

70—