343

1890.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.

344.

Bezüglich der Herkunft des Gefäfses wird

durch Samuel Nakielski, Probst von St. Hedwig

in Krakau, in dessen »Miechovia« fol. 954 be-

richtet, dafs es in dem Besitz der Vorfahren

des Sigismund Poremba Porembki, Herb Kornic,

gewesen ist und von diesem durch Testament

1641 der Hedwigskirche

vermacht wurde. Von da

ist es, als die Kirche um

die Wende des XVIII. Jahrh.

aufgehoben wurde, in den

Domschatz gelangt.

Das Glas ist von jeher

von der Ueberlieferung als

der hl. Hedwig gehörig be-

zeichnet worden; der ange-

führte Gewährsmann berich-

tet, dafs die Heilige es zur

Mahlzeit gebrauchte und

den Armen und Kranken

daraus vorgetrunken habe.

Die spätere Fassung als

Mefskelch schliefst diese

Möglichkeit nicht aus; je-

denfalls ist die Ueberein-

stimmung des Breslauer und

Krakauer Gefäfses die Ur-

sache gewesen, dafs dieser

Gattung insbesondere der

Name „Hedwigsgläser" bei-

gelegt worden ist.

Beschrieben und abge-

bildet wurde das Krakauer

Glas durch Przedziecki und

Rastawiecki30) sowie durch

Essenwein.31)

Bei den folgenden Num-

mern hat eine Anknüpfung

an die hl. Hedwig nach-

weislich nicht stattgefunden;

es ist daher nicht gerecht-

fertigt, den Namen „Hed-

wigsgläser" ohne Weiteres

auch auf sie zu übertragen.

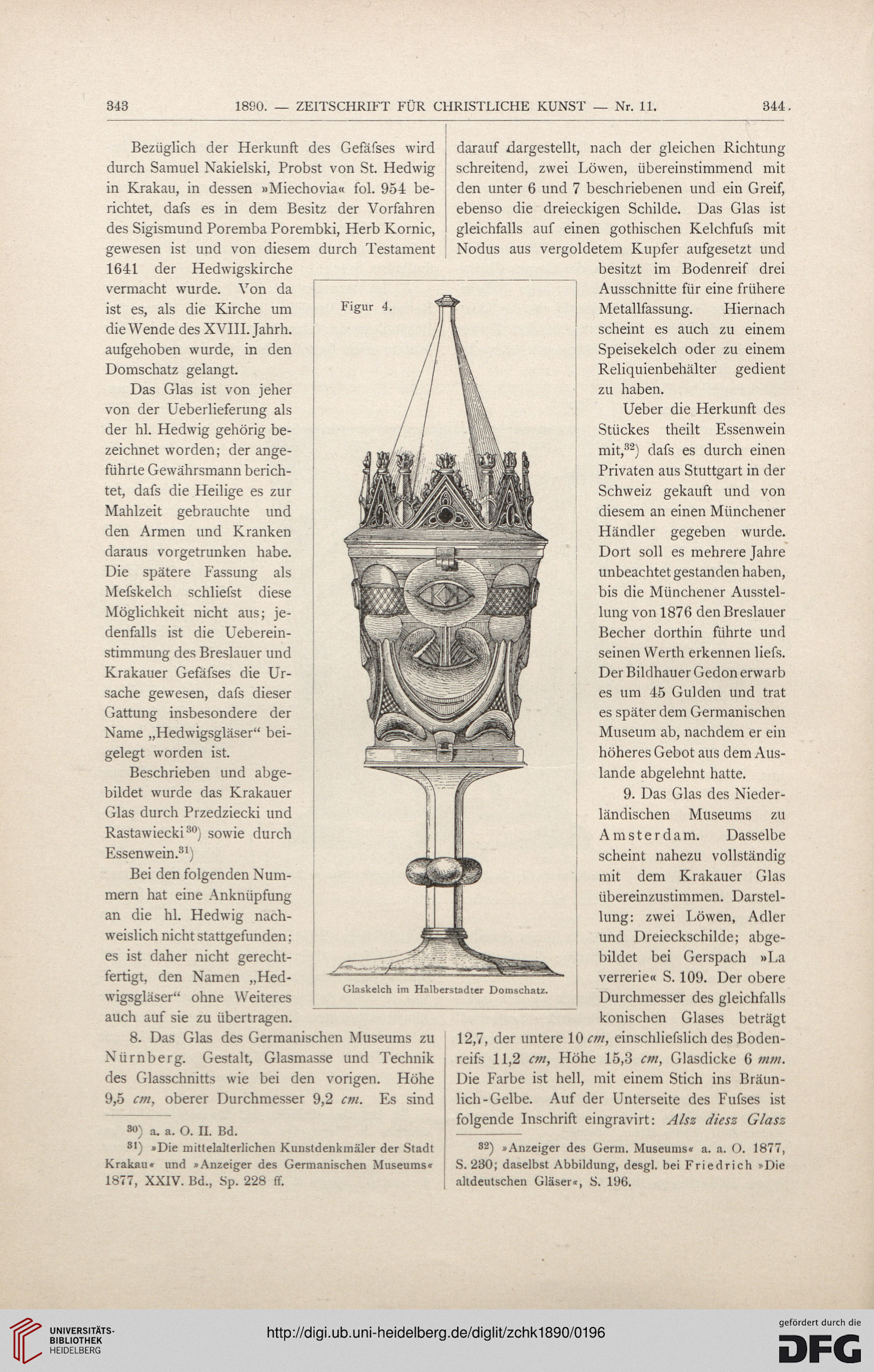

8. Das Glas des Germanischen Museums zu

Nürnberg. Gestalt, Glasmasse und Technik

des Glasschnitts wie bei den vorigen. Höhe

9,5 cm, oberer Durchmesser 9,2 cm. Es sind

30) a. a. O. II. Bd.

31) »Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler der Stadt

Krakau« und »Anzeiger des Germanischen Museums«

1877, XXIV. Bd., Sp. 228 ff.

darauf dargestellt, nach der gleichen Richtung

schreitend, zwei Löwen, übereinstimmend mit

den unter 6 und 7 beschriebenen und ein Greif,

ebenso die dreieckigen Schilde. Das Glas ist

gleichfalls auf einen gothischen Kelchfufs mit

Nodus aus vergoldetem Kupfer aufgesetzt und

besitzt im Bodenreif drei

Ausschnitte für eine frühere

Metallfassung. Hiernach

scheint es auch zu einem

Speisekelch oder zu einem

Reliquienbehälter gedient

zu haben.

Ueber die Herkunft des

Stückes theilt Essenwein

mit,32) dafs es durch einen

Privaten aus Stuttgart in der

Schweiz gekauft und von

diesem an einen Münchener

Händler gegeben wurde.

Dort soll es mehrere Jahre

unbeachtet gestanden haben,

bis die Münchener Ausstel-

lung von 1876 den Breslauer

Becher dorthin führte und

seinen Werth erkennen liefs.

Der Bildhauer Gedon erwarb

es um 45 Gulden und trat

es später dem Germanischen

Museum ab, nachdem er ein

höheres Gebot aus dem Aus-

lande abgelehnt hatte.

9. Das Glas des Nieder-

ländischen Museums zu

Amsterdam. Dasselbe

scheint nahezu vollständig

mit dem Krakauer Glas

übereinzustimmen. Darstel-

lung: zwei Löwen, Adler

und Dreieckschilde; abge-

bildet bei Gerspach »La

verrerie« S. 109. Der obere

Durchmesser des gleichfalls

konischen Glases beträgt

12,7, der untere 10 cm, einschliefslich des Boden-

reifs 11,2 cm, Höhe 15,3 cm, Glasdicke 6 mm.

Die Farbe ist hell, mit einem Stich ins Bräun-

lich-Gelbe. Auf der Unterseite des Fufses ist

folgende Inschrift eingravirt: Alsz diesz Glasz

92) »Anzeiger des Germ. Museums« a. a. O. 1877,

S. 230; daselbst Abbildung, desgl. bei Friedrich »Die

altdeutschen Gläser«, S. 196.

1890.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.

344.

Bezüglich der Herkunft des Gefäfses wird

durch Samuel Nakielski, Probst von St. Hedwig

in Krakau, in dessen »Miechovia« fol. 954 be-

richtet, dafs es in dem Besitz der Vorfahren

des Sigismund Poremba Porembki, Herb Kornic,

gewesen ist und von diesem durch Testament

1641 der Hedwigskirche

vermacht wurde. Von da

ist es, als die Kirche um

die Wende des XVIII. Jahrh.

aufgehoben wurde, in den

Domschatz gelangt.

Das Glas ist von jeher

von der Ueberlieferung als

der hl. Hedwig gehörig be-

zeichnet worden; der ange-

führte Gewährsmann berich-

tet, dafs die Heilige es zur

Mahlzeit gebrauchte und

den Armen und Kranken

daraus vorgetrunken habe.

Die spätere Fassung als

Mefskelch schliefst diese

Möglichkeit nicht aus; je-

denfalls ist die Ueberein-

stimmung des Breslauer und

Krakauer Gefäfses die Ur-

sache gewesen, dafs dieser

Gattung insbesondere der

Name „Hedwigsgläser" bei-

gelegt worden ist.

Beschrieben und abge-

bildet wurde das Krakauer

Glas durch Przedziecki und

Rastawiecki30) sowie durch

Essenwein.31)

Bei den folgenden Num-

mern hat eine Anknüpfung

an die hl. Hedwig nach-

weislich nicht stattgefunden;

es ist daher nicht gerecht-

fertigt, den Namen „Hed-

wigsgläser" ohne Weiteres

auch auf sie zu übertragen.

8. Das Glas des Germanischen Museums zu

Nürnberg. Gestalt, Glasmasse und Technik

des Glasschnitts wie bei den vorigen. Höhe

9,5 cm, oberer Durchmesser 9,2 cm. Es sind

30) a. a. O. II. Bd.

31) »Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler der Stadt

Krakau« und »Anzeiger des Germanischen Museums«

1877, XXIV. Bd., Sp. 228 ff.

darauf dargestellt, nach der gleichen Richtung

schreitend, zwei Löwen, übereinstimmend mit

den unter 6 und 7 beschriebenen und ein Greif,

ebenso die dreieckigen Schilde. Das Glas ist

gleichfalls auf einen gothischen Kelchfufs mit

Nodus aus vergoldetem Kupfer aufgesetzt und

besitzt im Bodenreif drei

Ausschnitte für eine frühere

Metallfassung. Hiernach

scheint es auch zu einem

Speisekelch oder zu einem

Reliquienbehälter gedient

zu haben.

Ueber die Herkunft des

Stückes theilt Essenwein

mit,32) dafs es durch einen

Privaten aus Stuttgart in der

Schweiz gekauft und von

diesem an einen Münchener

Händler gegeben wurde.

Dort soll es mehrere Jahre

unbeachtet gestanden haben,

bis die Münchener Ausstel-

lung von 1876 den Breslauer

Becher dorthin führte und

seinen Werth erkennen liefs.

Der Bildhauer Gedon erwarb

es um 45 Gulden und trat

es später dem Germanischen

Museum ab, nachdem er ein

höheres Gebot aus dem Aus-

lande abgelehnt hatte.

9. Das Glas des Nieder-

ländischen Museums zu

Amsterdam. Dasselbe

scheint nahezu vollständig

mit dem Krakauer Glas

übereinzustimmen. Darstel-

lung: zwei Löwen, Adler

und Dreieckschilde; abge-

bildet bei Gerspach »La

verrerie« S. 109. Der obere

Durchmesser des gleichfalls

konischen Glases beträgt

12,7, der untere 10 cm, einschliefslich des Boden-

reifs 11,2 cm, Höhe 15,3 cm, Glasdicke 6 mm.

Die Farbe ist hell, mit einem Stich ins Bräun-

lich-Gelbe. Auf der Unterseite des Fufses ist

folgende Inschrift eingravirt: Alsz diesz Glasz

92) »Anzeiger des Germ. Museums« a. a. O. 1877,

S. 230; daselbst Abbildung, desgl. bei Friedrich »Die

altdeutschen Gläser«, S. 196.