205

1901.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

206

Befestigte Kirchen.

(Mit 17 Abbildungen.)

I.

merlich

sie sich

aum ein Gegenstand bauarchäo-

logischer Forschung ist bisher so

stiefmütterlich behandelt wie die

befestigte Kirche. Die Handbücher

der Kunstgeschichte und der Baukunst im Be-

sondern kennen sie gar nicht. Otte widmet

im Handbuch der Kunstarchäologie befestigten

Kirchhöfen eine knappe Seite. In den Inven-

taren werden einzelne Anlagen mit wenigen

rathlosen Worten abgethan. Und das ist auch

erklärlich. Denn für einfache und grundlegende

Thatsachen pflegen die Augen oft zuletzt auf-

zugehen. Zudem sind vielfach die Reste ehe-

maliger Befestigung so kiim-

und versteckt, dafs

der flüchtigen Be-

obachtung entziehen. Auch

die nachfolgende Unter-

suchung kann auf systema-

tische Vollendung keinen An-

spruch machen. Obwohl sie

auf langjährigen Vorarbeiten

und Sammlungen beruht,

mufs sie grofse Lücken offen

lassen. Ich übergebe sie nur

deshalb der Beachtung der

Mitarbeiter, weil ich nun

übersehen kann, dafs ich nach

weiteren jahrelangen Studien

in Bezug auf die systemati-

sche Erkenntnifs nicht sehr

viel klüger sein würde. Die endgültige Klärung

der Frage wird sich nur auf sehr breiter Basis und

durch Zusammenarbeit aller Sachkenner ergeben.

Der Erste, welcher befestigten Kirchen eine

Betrachtung unter grofsen Gesichtspunkten ge-

widmet hat, ist Friedrich Seesselberg.1) Bei seinen

Forschungen in der nordischen Denkmälerwelt

stiefs er auf eigenartige Rundbauten, welche von

dem üblichen Kirchenschema erheblich ab-

weichen. Seesselberg leitet sie von den prä-

historischen Rundburgen ab und erklärt sie als

Vorstufen einerseits der centralen Doppel-

kapellen, andererseits der (westlichen) festen

Kirchthürme. Er hat dadurch Entwicklungs-

reihen von bestechender Einfachheit und Ge-

schlossenheit geschaffen.

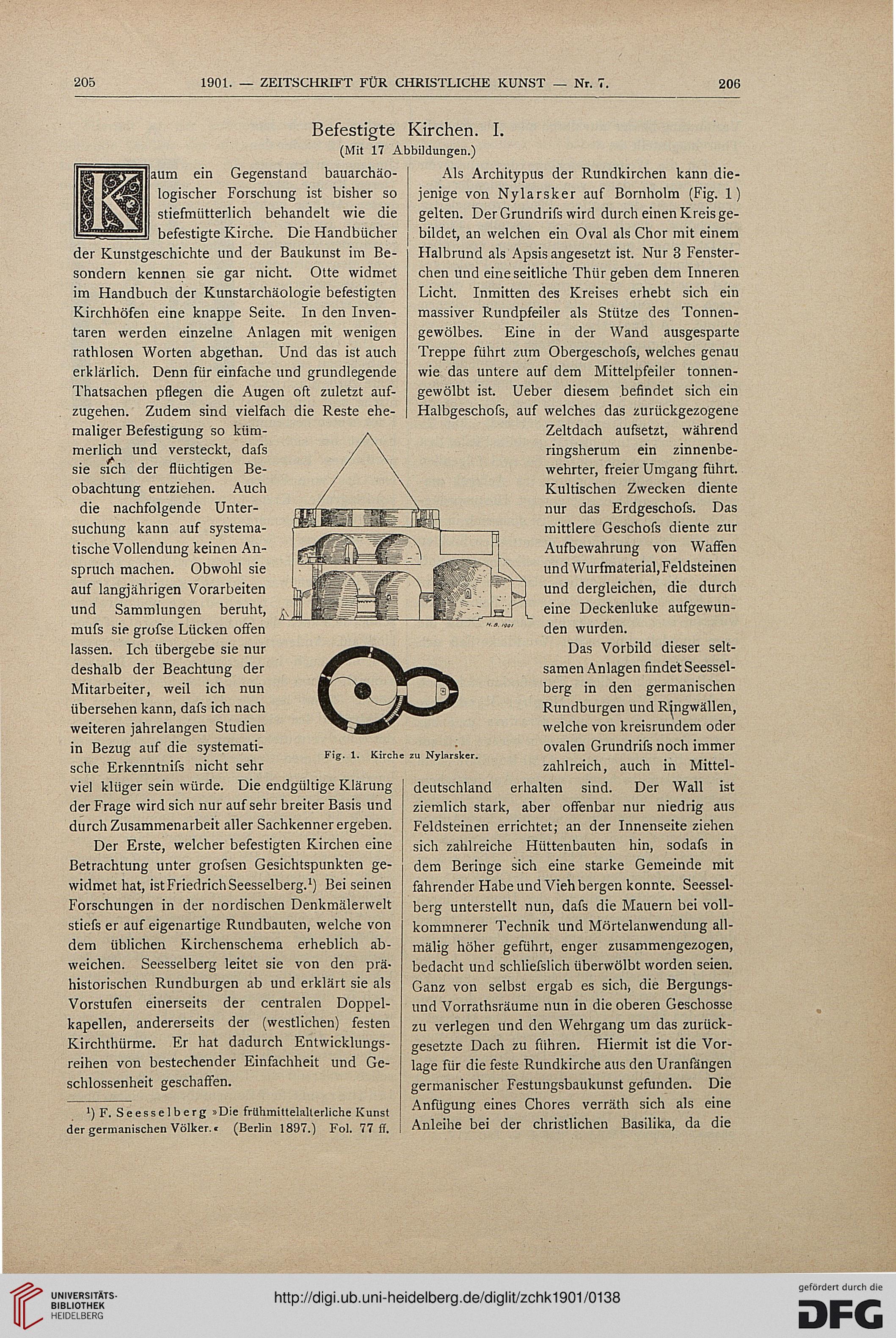

Fig. 1. Kirche zu Nylarsker.

') F. Seesselberg »Die frühmittelalterliche Kunst

der germanischen Völker.« (Berlin 1897.) Fol. 77 ff.

Als Architypus der Rundkirchen kann die-

jenige von Nylarsker auf Bornholm (Fig. 1)

gelten. Der Grundrifs wird durch einen Kreis ge-

bildet, an welchen ein Oval als Chor mit einem

Halbrund als Apsis angesetzt ist. Nur 3 Fenster-

chen und eine seitliche Thür geben dem Inneren

Licht. Inmitten des Kreises erhebt sich ein

massiver Rundpfeiler als Stütze des Tonnen-

gewölbes. Eine in der Wand ausgesparte

Treppe führt zum Obergeschofs, welches genau

wie das untere auf dem Mittelpfeiler tonnen-

gewölbt ist. Ueber diesem befindet sich ein

Halbgeschofs, auf welches das zurückgezogene

Zeltdach aufsetzt, während

ringsherum ein zinnenbe-

wehrter, freier Umgang führt.

Kultischen Zwecken diente

nur das Erdgeschofs. Das

mittlere Geschofs diente zur

Aufbewahrung von Waffen

und Wurfmaterial, Feldsteinen

und dergleichen, die durch

eine Deckenluke aufgewun-

den wurden.

Das Vorbild dieser selt-

samen Anlagen findet Seessel-

berg in den germanischen

Rundburgen und R^ngwällen,

welche von kreisrundem oder

ovalen Grundrifs noch immer

zahlreich, auch in Mittel-

deutschland erhalten sind. Der Wall ist

ziemlich stark, aber offenbar nur niedrig aus

Feldsteinen errichtet; an der Innenseite ziehen

sich zahlreiche Hüttenbauten hin, sodafs in

dem Beringe sich eine starke Gemeinde mit

fahrender Habe und Vieh bergen konnte. Seessel-

berg unterstellt nun, dafs die Mauern bei voll-

kommnerer Technik und Mörtelanwendung all-

mälig höher geführt, enger zusammengezogen,

bedacht und schliefslich überwölbt worden seien.

Ganz von selbst ergab es sich, die Bergungs-

und Vorrathsräume nun in die oberen Geschosse

zu verlegen und den Wehrgang um das zurück-

gesetzte Dach zu führen. Hiermit ist die Vor-

lage für die feste Rundkirche aus den Uranfängen

germanischer Festungsbaukunst gefunden. Die

Anfügung eines Chores verräth sich als eine

Anleihe bei der christlichen Basilika, da die

1901.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

206

Befestigte Kirchen.

(Mit 17 Abbildungen.)

I.

merlich

sie sich

aum ein Gegenstand bauarchäo-

logischer Forschung ist bisher so

stiefmütterlich behandelt wie die

befestigte Kirche. Die Handbücher

der Kunstgeschichte und der Baukunst im Be-

sondern kennen sie gar nicht. Otte widmet

im Handbuch der Kunstarchäologie befestigten

Kirchhöfen eine knappe Seite. In den Inven-

taren werden einzelne Anlagen mit wenigen

rathlosen Worten abgethan. Und das ist auch

erklärlich. Denn für einfache und grundlegende

Thatsachen pflegen die Augen oft zuletzt auf-

zugehen. Zudem sind vielfach die Reste ehe-

maliger Befestigung so kiim-

und versteckt, dafs

der flüchtigen Be-

obachtung entziehen. Auch

die nachfolgende Unter-

suchung kann auf systema-

tische Vollendung keinen An-

spruch machen. Obwohl sie

auf langjährigen Vorarbeiten

und Sammlungen beruht,

mufs sie grofse Lücken offen

lassen. Ich übergebe sie nur

deshalb der Beachtung der

Mitarbeiter, weil ich nun

übersehen kann, dafs ich nach

weiteren jahrelangen Studien

in Bezug auf die systemati-

sche Erkenntnifs nicht sehr

viel klüger sein würde. Die endgültige Klärung

der Frage wird sich nur auf sehr breiter Basis und

durch Zusammenarbeit aller Sachkenner ergeben.

Der Erste, welcher befestigten Kirchen eine

Betrachtung unter grofsen Gesichtspunkten ge-

widmet hat, ist Friedrich Seesselberg.1) Bei seinen

Forschungen in der nordischen Denkmälerwelt

stiefs er auf eigenartige Rundbauten, welche von

dem üblichen Kirchenschema erheblich ab-

weichen. Seesselberg leitet sie von den prä-

historischen Rundburgen ab und erklärt sie als

Vorstufen einerseits der centralen Doppel-

kapellen, andererseits der (westlichen) festen

Kirchthürme. Er hat dadurch Entwicklungs-

reihen von bestechender Einfachheit und Ge-

schlossenheit geschaffen.

Fig. 1. Kirche zu Nylarsker.

') F. Seesselberg »Die frühmittelalterliche Kunst

der germanischen Völker.« (Berlin 1897.) Fol. 77 ff.

Als Architypus der Rundkirchen kann die-

jenige von Nylarsker auf Bornholm (Fig. 1)

gelten. Der Grundrifs wird durch einen Kreis ge-

bildet, an welchen ein Oval als Chor mit einem

Halbrund als Apsis angesetzt ist. Nur 3 Fenster-

chen und eine seitliche Thür geben dem Inneren

Licht. Inmitten des Kreises erhebt sich ein

massiver Rundpfeiler als Stütze des Tonnen-

gewölbes. Eine in der Wand ausgesparte

Treppe führt zum Obergeschofs, welches genau

wie das untere auf dem Mittelpfeiler tonnen-

gewölbt ist. Ueber diesem befindet sich ein

Halbgeschofs, auf welches das zurückgezogene

Zeltdach aufsetzt, während

ringsherum ein zinnenbe-

wehrter, freier Umgang führt.

Kultischen Zwecken diente

nur das Erdgeschofs. Das

mittlere Geschofs diente zur

Aufbewahrung von Waffen

und Wurfmaterial, Feldsteinen

und dergleichen, die durch

eine Deckenluke aufgewun-

den wurden.

Das Vorbild dieser selt-

samen Anlagen findet Seessel-

berg in den germanischen

Rundburgen und R^ngwällen,

welche von kreisrundem oder

ovalen Grundrifs noch immer

zahlreich, auch in Mittel-

deutschland erhalten sind. Der Wall ist

ziemlich stark, aber offenbar nur niedrig aus

Feldsteinen errichtet; an der Innenseite ziehen

sich zahlreiche Hüttenbauten hin, sodafs in

dem Beringe sich eine starke Gemeinde mit

fahrender Habe und Vieh bergen konnte. Seessel-

berg unterstellt nun, dafs die Mauern bei voll-

kommnerer Technik und Mörtelanwendung all-

mälig höher geführt, enger zusammengezogen,

bedacht und schliefslich überwölbt worden seien.

Ganz von selbst ergab es sich, die Bergungs-

und Vorrathsräume nun in die oberen Geschosse

zu verlegen und den Wehrgang um das zurück-

gesetzte Dach zu führen. Hiermit ist die Vor-

lage für die feste Rundkirche aus den Uranfängen

germanischer Festungsbaukunst gefunden. Die

Anfügung eines Chores verräth sich als eine

Anleihe bei der christlichen Basilika, da die