105

1903. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

106

perhumerale nicht ein besonderes Schulterkleid

zu verstehen, wie man irrig geglaubt hat, son-

dern der Amict.

Wie übrigens das Inventar der Kathedrale

von Reims beweist, trug man das Rationale

auch nach Art des gegenwärtig gebräuchlichen

bischöflichen Pectorales*5) an einer Kette um

den Hals. Man heftete es aber in diesem

Falle obendrein noch wohl mittelst Nadeln an

der Kasel an, ohne Zweifel, um ein ebenso

unschönes wie lästiges Hin- und Herbaumeln

des Schmuckes zu verhüten. Item tres acus

de argento deaurato ser-

vientes ad tenendum dicta

rationalia cum casula et

habet quaelibet acus in

summitate unam grossam

margaritam antiquam, so

heifst es im Reimser

Schatzverzeichnis.

Die Missa Illyricaläfst

den Bischof bei Anlegung

des Rationales beten:

„Verleih uns, o Herr, dafs

wir an deiner Wahrheit

unerschütterlich festhalten

und der Wahrheit Lehre

deinem Volke würdig er-

öffnen". Die in diesen

Worten ausgesprochene

Symbolik des Schmuckes

liegt auch den Deutungen

zu Grunde, welche Ho-

norius von Autun von

demselben an der Hand

des alttestamentlichen Ra-

tionales gibt.20) Das Ra-

tionale war Sinnbild des

bischöflichen Lehramtes und der bischöflichen

Lehrtätigkeit, welche dem christlichen Volk die

göttliche Wahrheit vermitteln sollen, daher zu-

gleich Sinnbild der Weisheit und der Einsicht

in die Glaubensgeheimnisse, welche dem Bischof

eigen sein mufs, aber auch eine Mahnung, die

apostolischen Tugenden treu zu pflegen.

Fragen wir nach dem Ursprung des Schmuckes,

so mufs man zweierlei vor Augen halten. Das

Rationale war ein Schmuck, aber ein Schmuck,

der unzweifelhaft Beziehungen auf den Brust-

schmuck des aaronitischen Hohenpriesters ent-

hält. Wir werden daher nicht fehlgehen, wenn

wir das Aufkommen des Rationales auf zwei

Ursachen zurückführen,

einmal auf die im X. und

namentlich im XI. und

XII. Jahrh. zunehmende

Prachtliebe in der Aus-

stattung der pontifikalen

Gewandung, dann aber

auch auf gewisse Reminis-

cenzen an den glänzen-

den Ornat des jüdischen

Hohenpriesters, von dem

man ja immer wieder bei

der Lesung der hl. Schrift

hörte. Es ist das Ratio-

nale eines der wenigen

Ornatstücke, vielleicht das

einzige, für dessen Ent-

stehen unzweifelhaft die

aaronitische pontifikale

Kultkleidung vorbildlich

gewesen ist. Dieser Ein-

flufs tritt schon in dem

Namen logion, rationale

deutlich zu Tage. Gerade-

zu auffällig aber wird er

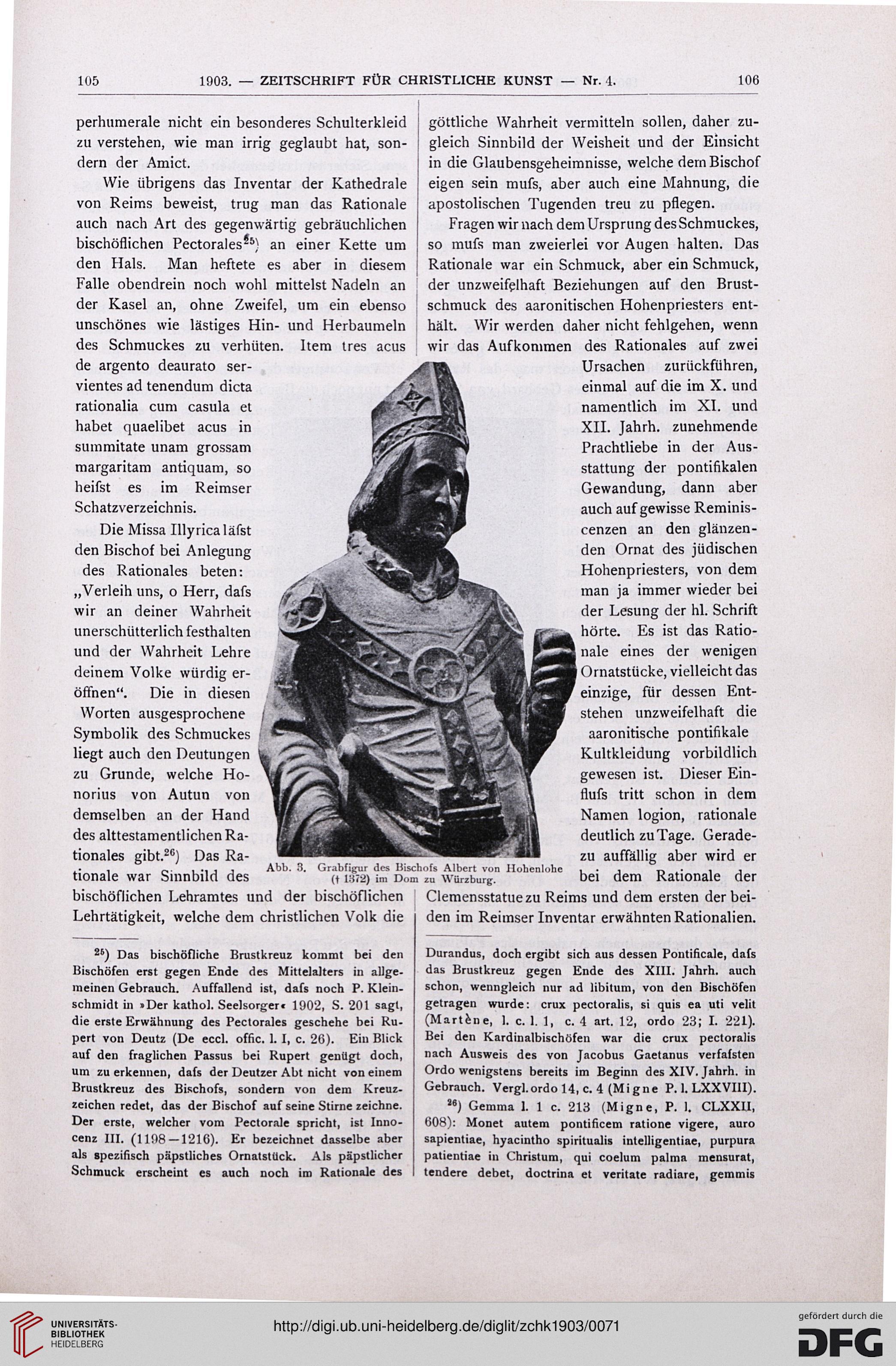

Abb. 3. Grabfigur des Bischofs Albert von Hohenlohe i • j r» *.' i j

(t 1372) im Dom zu Würzburg. bei dem Kationale der

Clemensstatue zu Reims und dem ersten der bei-

den im Reimser Inventar erwähnten Rationalien.

26) Das bischöfliche Brustkreuz kommt bei den

Bischöfen erst gegen Ende des Mittelalters in allge-

meinen Gebrauch. Auffallend ist, dafs noch P. Klein-

schmidt in »Der kathol. Seelsorgerc 1902, S. 201 sagt,

die erste Erwähnung des Pectorales geschehe bei Ru-

pert von Deutz (De eccl. offic. 1. I, c. 26). Ein Blick

auf den fraglichen Passus bei Rupert genügt doch,

um zu erkennen, dafs der Deutzer Abt nicht von einem

Brustkreuz des Bischofs, sondern von dem Kreuz-

zeichen redet, das der Bischof auf seine Stirne zeichne.

Der erste, welcher vom Pectorale spricht, ist Inno-

cenz III. (1198-1216). Er bezeichnet dasselbe aber

als spezifisch päpstliches Ornatstück. Als päpstlicher

Schmuck erscheint es auch noch im Rationale des

Durandus, doch ergibt sich aus dessen Pontificale, dafs

das Brustkreuz gegen Ende des XIII. Jahrh. auch

schon, wenngleich nur ad libitum, von den Bischöfen

getragen wurde: crux pectoralis, si quis ea uti velit

(Märten e, 1. c. 1. 1, c. 4 art. 12, ordo 23; I. 221).

Bei den Kardinalbischöfen war die crux pectoralis

nach Ausweis des von Jacobus Gaetanus verfalsten

Ordo wenigstens bereits im Beginn des XIV. Jahrh. in

Gebrauch. Vergl.ordo 14, c. 4 (Migne P. 1. LXXVIII).

J6) Gemma 1. 1 c. 213 (Migne, P. 1. CLXXII,

608): Monet autem pontincem ratione vigere, auro

sapientiae, hyacintho spiritualis intelligentiae, purpura

patientiae in Christum, qui coelum palma mensurat,

tendere debet, doctrina et veritate radiäre, gemmis

1903. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

106

perhumerale nicht ein besonderes Schulterkleid

zu verstehen, wie man irrig geglaubt hat, son-

dern der Amict.

Wie übrigens das Inventar der Kathedrale

von Reims beweist, trug man das Rationale

auch nach Art des gegenwärtig gebräuchlichen

bischöflichen Pectorales*5) an einer Kette um

den Hals. Man heftete es aber in diesem

Falle obendrein noch wohl mittelst Nadeln an

der Kasel an, ohne Zweifel, um ein ebenso

unschönes wie lästiges Hin- und Herbaumeln

des Schmuckes zu verhüten. Item tres acus

de argento deaurato ser-

vientes ad tenendum dicta

rationalia cum casula et

habet quaelibet acus in

summitate unam grossam

margaritam antiquam, so

heifst es im Reimser

Schatzverzeichnis.

Die Missa Illyricaläfst

den Bischof bei Anlegung

des Rationales beten:

„Verleih uns, o Herr, dafs

wir an deiner Wahrheit

unerschütterlich festhalten

und der Wahrheit Lehre

deinem Volke würdig er-

öffnen". Die in diesen

Worten ausgesprochene

Symbolik des Schmuckes

liegt auch den Deutungen

zu Grunde, welche Ho-

norius von Autun von

demselben an der Hand

des alttestamentlichen Ra-

tionales gibt.20) Das Ra-

tionale war Sinnbild des

bischöflichen Lehramtes und der bischöflichen

Lehrtätigkeit, welche dem christlichen Volk die

göttliche Wahrheit vermitteln sollen, daher zu-

gleich Sinnbild der Weisheit und der Einsicht

in die Glaubensgeheimnisse, welche dem Bischof

eigen sein mufs, aber auch eine Mahnung, die

apostolischen Tugenden treu zu pflegen.

Fragen wir nach dem Ursprung des Schmuckes,

so mufs man zweierlei vor Augen halten. Das

Rationale war ein Schmuck, aber ein Schmuck,

der unzweifelhaft Beziehungen auf den Brust-

schmuck des aaronitischen Hohenpriesters ent-

hält. Wir werden daher nicht fehlgehen, wenn

wir das Aufkommen des Rationales auf zwei

Ursachen zurückführen,

einmal auf die im X. und

namentlich im XI. und

XII. Jahrh. zunehmende

Prachtliebe in der Aus-

stattung der pontifikalen

Gewandung, dann aber

auch auf gewisse Reminis-

cenzen an den glänzen-

den Ornat des jüdischen

Hohenpriesters, von dem

man ja immer wieder bei

der Lesung der hl. Schrift

hörte. Es ist das Ratio-

nale eines der wenigen

Ornatstücke, vielleicht das

einzige, für dessen Ent-

stehen unzweifelhaft die

aaronitische pontifikale

Kultkleidung vorbildlich

gewesen ist. Dieser Ein-

flufs tritt schon in dem

Namen logion, rationale

deutlich zu Tage. Gerade-

zu auffällig aber wird er

Abb. 3. Grabfigur des Bischofs Albert von Hohenlohe i • j r» *.' i j

(t 1372) im Dom zu Würzburg. bei dem Kationale der

Clemensstatue zu Reims und dem ersten der bei-

den im Reimser Inventar erwähnten Rationalien.

26) Das bischöfliche Brustkreuz kommt bei den

Bischöfen erst gegen Ende des Mittelalters in allge-

meinen Gebrauch. Auffallend ist, dafs noch P. Klein-

schmidt in »Der kathol. Seelsorgerc 1902, S. 201 sagt,

die erste Erwähnung des Pectorales geschehe bei Ru-

pert von Deutz (De eccl. offic. 1. I, c. 26). Ein Blick

auf den fraglichen Passus bei Rupert genügt doch,

um zu erkennen, dafs der Deutzer Abt nicht von einem

Brustkreuz des Bischofs, sondern von dem Kreuz-

zeichen redet, das der Bischof auf seine Stirne zeichne.

Der erste, welcher vom Pectorale spricht, ist Inno-

cenz III. (1198-1216). Er bezeichnet dasselbe aber

als spezifisch päpstliches Ornatstück. Als päpstlicher

Schmuck erscheint es auch noch im Rationale des

Durandus, doch ergibt sich aus dessen Pontificale, dafs

das Brustkreuz gegen Ende des XIII. Jahrh. auch

schon, wenngleich nur ad libitum, von den Bischöfen

getragen wurde: crux pectoralis, si quis ea uti velit

(Märten e, 1. c. 1. 1, c. 4 art. 12, ordo 23; I. 221).

Bei den Kardinalbischöfen war die crux pectoralis

nach Ausweis des von Jacobus Gaetanus verfalsten

Ordo wenigstens bereits im Beginn des XIV. Jahrh. in

Gebrauch. Vergl.ordo 14, c. 4 (Migne P. 1. LXXVIII).

J6) Gemma 1. 1 c. 213 (Migne, P. 1. CLXXII,

608): Monet autem pontincem ratione vigere, auro

sapientiae, hyacintho spiritualis intelligentiae, purpura

patientiae in Christum, qui coelum palma mensurat,

tendere debet, doctrina et veritate radiäre, gemmis