15

1907.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

16

kapellen in den Burgen scheinen vom Anfange

her als solche angelegt worden zu sein, wie

etwa die schöne zu Landsberg bei Halle; und

auch diese im Schloß Tirol war das nicht, wie

man es sieht am Absätze ihrer Umschließungs-

mauern im Obergeschosse, welches erst später

der zuerst errichteten und danach durch den

Schmuck des Mauerbogens vor der Apsis aus-

gezeichneten unteren Kapelle hinzugefügt wurde.

Auch fehlt hier gleichwie in anderen Schloß-

kapellen Tirols ein eigener Fußboden für die

Oberkapelle, statt dessen nur eine ziemlich

breite, umlaufende und mit Brüstungen ver-

sehene Empore die

Kirchgänger hier oben

aufzunehmenhat. Ganz

so ist das auch zu sehen

in der Doppelkapelle

des Schlosses Brück

bei Lienz im Pustertale,

der Burg Reineck im

Sarntale (Mitteil. z. K.

Atz), während die da-

von gar nicht weit

entfernte Doppelkapel-

le des Bergschlosses

Stein bei Oberdrau-

burginKärnthenOber-

undUnterkapelledurch

eine Balkendecke völ-

lig geschieden und zur

Kommunikation in die-

ser letzteren Decke

eine umgitterte vier-

eckige Öffnung vorge-

kehrt hat. (Von mir

veröffentlicht im „Kir-

chenschmuck" von

1897 S. 31). Bei den

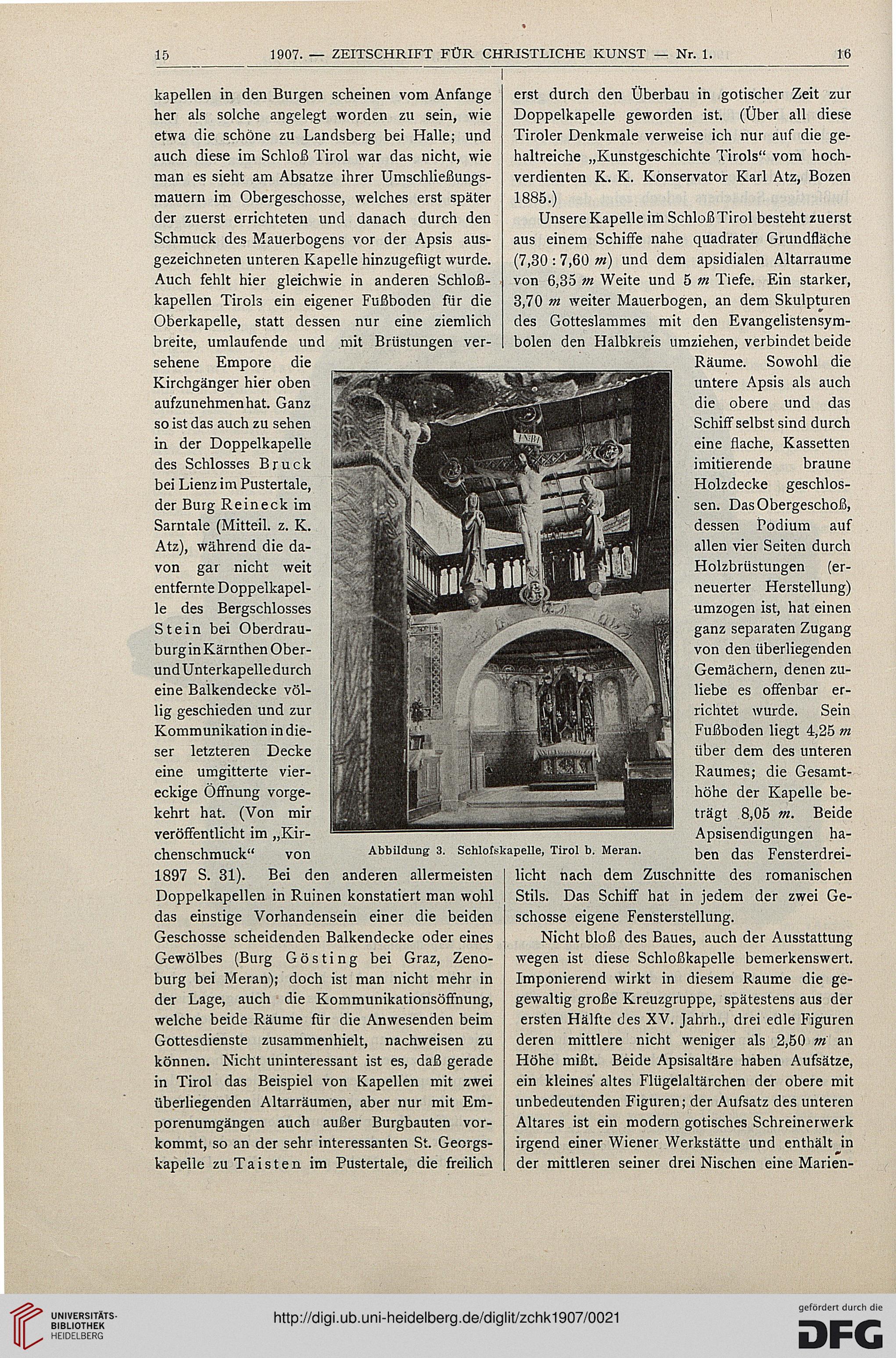

Abbildung 3.

anderen allermeisten

Doppelkapellen in Ruinen konstatiert man wohl

das einstige Vorhandensein einer die beiden

Geschosse scheidenden Balkendecke oder eines

Gewölbes (Burg Gösting bei Graz, Zeno-

burg bei Meran); doch ist man nicht mehr in

der Lage, auch die Kommunikationsöffnung,

welche beide Räume für die Anwesenden beim

Gottesdienste zusammenhielt, nachweisen zu

können. Nicht uninteressant ist es, daß gerade

in Tirol das Beispiel von Kapellen mit zwei

überliegenden Altarräumen, aber nur mit Em-

porenumgängen auch außer Burgbauten vor-

kommt, so an der sehr interessanten St. Georgs-

kapelle zuTaisten im Pustertale, die freilich

erst durch den Überbau in gotischer Zeit zur

Doppelkapelle geworden ist. (Über all diese

Tiroler Denkmale verweise ich nur auf die ge-

haltreiche „Kunstgeschichte Tirols" vom hoch-

verdienten K. K. Konservator Karl Atz, Bozen

1885.)

Unsere Kapelle im Schloß Tirol besteht zuerst

aus einem Schiffe nahe quadrater Grundfläche

(7,30 : 7,60 tn) und dem apsidialen Altarraume

von 6,35 m Weite und 5 m Tiefe. Ein starker,

3,70 m weiter Mauerbogen, an dem Skulpturen

des Gotteslammes mit den Evangelistensym-

bolen den Halbkreis umziehen, verbindet beide

Räume. Sowohl die

untere Apsis als auch

die obere und das

Schiff selbst sind durch

eine flache, Kassetten

imitierende braune

Holzdecke geschlos-

sen. Das Obergeschoß,

dessen Podium auf

allen vier Seiten durch

Holzbrüstungen (er-

neuerter Herstellung)

umzogen ist, hat einen

ganz separaten Zugang

von den überliegenden

Gemächern, denen zu-

liebe es offenbar er-

richtet wurde. Sein

Fußboden liegt 4,25 m

über dem des unteren

Raumes; die Gesamt-

höhe der Kapelle be-

trägt 8,05 m. Beide

Apsisendigungen ha-

Schlofskapelle, Tirol b. Meran. ben das pensterdrei-

licht nach dem Zuschnitte des romanischen

Stils. Das Schiff hat in jedem der zwei Ge-

schosse eigene Fensterstellung.

Nicht bloß des Baues, auch der Ausstattung

wegen ist diese Schloßkapelle bemerkenswert.

Imponierend wirkt in diesem Räume die ge-

gewaltig große Kreuzgruppe, spätestens aus der

ersten Hälfte des XV. Jahrh., drei edle Figuren

deren mittlere nicht weniger als 2,50 tri an

Höhe mißt. Beide Apsisaltäre haben Aufsätze,

ein kleines' altes Flügelaltärchen der obere mit

unbedeutenden Figuren; der Aufsatz des unteren

Altares ist ein modern gotisches Schreinerwerk

irgend einer Wiener Werkstätte und enthält in

der mittleren seiner drei Nischen eine Marien-

1907.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

16

kapellen in den Burgen scheinen vom Anfange

her als solche angelegt worden zu sein, wie

etwa die schöne zu Landsberg bei Halle; und

auch diese im Schloß Tirol war das nicht, wie

man es sieht am Absätze ihrer Umschließungs-

mauern im Obergeschosse, welches erst später

der zuerst errichteten und danach durch den

Schmuck des Mauerbogens vor der Apsis aus-

gezeichneten unteren Kapelle hinzugefügt wurde.

Auch fehlt hier gleichwie in anderen Schloß-

kapellen Tirols ein eigener Fußboden für die

Oberkapelle, statt dessen nur eine ziemlich

breite, umlaufende und mit Brüstungen ver-

sehene Empore die

Kirchgänger hier oben

aufzunehmenhat. Ganz

so ist das auch zu sehen

in der Doppelkapelle

des Schlosses Brück

bei Lienz im Pustertale,

der Burg Reineck im

Sarntale (Mitteil. z. K.

Atz), während die da-

von gar nicht weit

entfernte Doppelkapel-

le des Bergschlosses

Stein bei Oberdrau-

burginKärnthenOber-

undUnterkapelledurch

eine Balkendecke völ-

lig geschieden und zur

Kommunikation in die-

ser letzteren Decke

eine umgitterte vier-

eckige Öffnung vorge-

kehrt hat. (Von mir

veröffentlicht im „Kir-

chenschmuck" von

1897 S. 31). Bei den

Abbildung 3.

anderen allermeisten

Doppelkapellen in Ruinen konstatiert man wohl

das einstige Vorhandensein einer die beiden

Geschosse scheidenden Balkendecke oder eines

Gewölbes (Burg Gösting bei Graz, Zeno-

burg bei Meran); doch ist man nicht mehr in

der Lage, auch die Kommunikationsöffnung,

welche beide Räume für die Anwesenden beim

Gottesdienste zusammenhielt, nachweisen zu

können. Nicht uninteressant ist es, daß gerade

in Tirol das Beispiel von Kapellen mit zwei

überliegenden Altarräumen, aber nur mit Em-

porenumgängen auch außer Burgbauten vor-

kommt, so an der sehr interessanten St. Georgs-

kapelle zuTaisten im Pustertale, die freilich

erst durch den Überbau in gotischer Zeit zur

Doppelkapelle geworden ist. (Über all diese

Tiroler Denkmale verweise ich nur auf die ge-

haltreiche „Kunstgeschichte Tirols" vom hoch-

verdienten K. K. Konservator Karl Atz, Bozen

1885.)

Unsere Kapelle im Schloß Tirol besteht zuerst

aus einem Schiffe nahe quadrater Grundfläche

(7,30 : 7,60 tn) und dem apsidialen Altarraume

von 6,35 m Weite und 5 m Tiefe. Ein starker,

3,70 m weiter Mauerbogen, an dem Skulpturen

des Gotteslammes mit den Evangelistensym-

bolen den Halbkreis umziehen, verbindet beide

Räume. Sowohl die

untere Apsis als auch

die obere und das

Schiff selbst sind durch

eine flache, Kassetten

imitierende braune

Holzdecke geschlos-

sen. Das Obergeschoß,

dessen Podium auf

allen vier Seiten durch

Holzbrüstungen (er-

neuerter Herstellung)

umzogen ist, hat einen

ganz separaten Zugang

von den überliegenden

Gemächern, denen zu-

liebe es offenbar er-

richtet wurde. Sein

Fußboden liegt 4,25 m

über dem des unteren

Raumes; die Gesamt-

höhe der Kapelle be-

trägt 8,05 m. Beide

Apsisendigungen ha-

Schlofskapelle, Tirol b. Meran. ben das pensterdrei-

licht nach dem Zuschnitte des romanischen

Stils. Das Schiff hat in jedem der zwei Ge-

schosse eigene Fensterstellung.

Nicht bloß des Baues, auch der Ausstattung

wegen ist diese Schloßkapelle bemerkenswert.

Imponierend wirkt in diesem Räume die ge-

gewaltig große Kreuzgruppe, spätestens aus der

ersten Hälfte des XV. Jahrh., drei edle Figuren

deren mittlere nicht weniger als 2,50 tri an

Höhe mißt. Beide Apsisaltäre haben Aufsätze,

ein kleines' altes Flügelaltärchen der obere mit

unbedeutenden Figuren; der Aufsatz des unteren

Altares ist ein modern gotisches Schreinerwerk

irgend einer Wiener Werkstätte und enthält in

der mittleren seiner drei Nischen eine Marien-