281

1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.

282

Zwei Altäre ohne Altarstein.

(Mit Abbildung.)

mrns^&Wc&srcmt SCJEgfi

!as Wesen des Meßopfers hängt

nicht von der Unterlage ab, auf

welcher Kelch und Hostie ruht,

sondern von der Umwandlung der

zwei von Christus angeordneten Substanzen

durch einen giltig geweihten Priester. So er-

klärt es sich, daß Christus selbst auf einem

gewöhnlichen Speisetische beim Abendmahle

sein erstes Meßopfer feierte. Dieser Altar be-

stand aus Zedernholz, wenn man seine Ächt-

heit als ver-

beugt an-

sehen darf,

und ist zur

größeren

Sicherstel-

lung in der

Laterans-

kirche zu

Rom hoch

oben in der

Hohlkehle

des Gewöl-

bes aufbe-

wahrt. —

Eine ähn-

liche Be-

wandtnis

wie mit

dem Altare

Christi hat

es mit dem

Altare des

hl. Apostels Petrus. Auch dieser Altar, wel-

cher dem Apostel während seines Aufent-

halts in Rom gedient haben soll, befindet sich

in der Lateransbasilika und besteht aus einem

einfachen Brette, welches unter der Mensa

des päpstlichen Hauptaltars ruht und durch

eine fenestrella sichtbar ist.

Wohl ist mehr als wahrscheinlich, daß schon

in vorkonstantinischer Zeit und noch mehr in

späteren Jahrhunderten auf steinerne Altäre

Bedacht genommen wurde, nach Zeugnissen

des hl. Augustinus, Paulinus, Prudentius und

einem Kanon der Synode von Exaon (517)

in Burgund1); allein ebenso gewiß ist, daß

auch hölzerne Altäre, ja selbst Leinwandstücke

"^ m^^^^^^^/

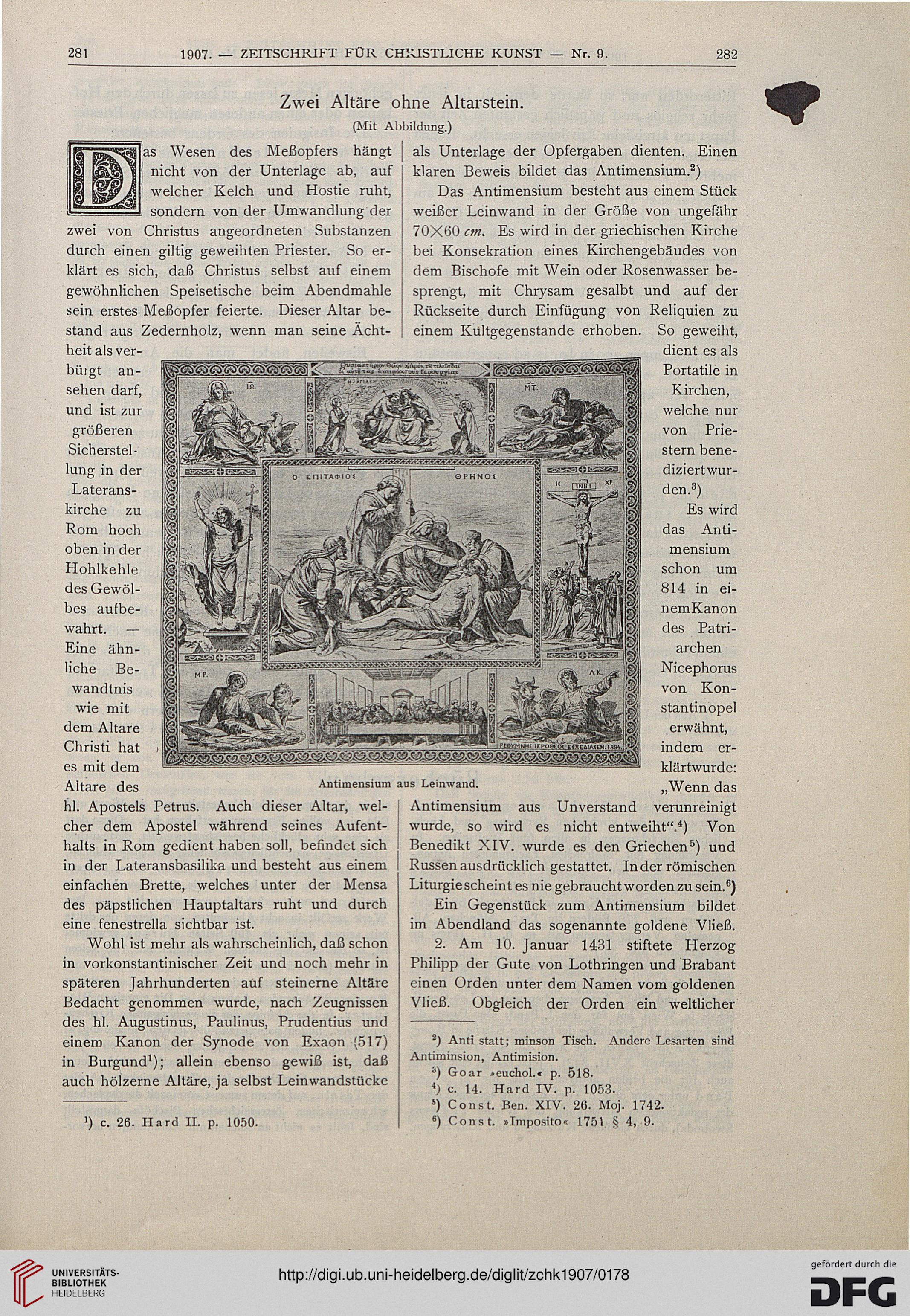

Antiraensium aus Leinwand.

') c. 26. Hard II. p. 1050.

als Unterlage der Opfergaben dienten. Einen

klaren Beweis bildet das Antimensium.2)

Das Antimensium besteht aus einem Stück

weißer Leinwand in der Größe von ungefähr

70X60 cm. Es wird in der griechischen Kirche

bei Konsekration eines Kirchengebäudes von

dem Bischöfe mit Wein oder Rosenwasser be-

sprengt, mit Chrysam gesalbt und auf der

Rückseite durch Einfügung von Reliquien zu

einem Kültgegenstande erhoben. So geweiht,

dient es als

Portatile in

Kirchen,

welche nur

von Prie-

stern bene-

diziert wur-

den.3)

Es wird

das Anti-

mensium

schon um

814 in ei-

nemKanon

des Patri-

archen

Nicephorus

von Kon-

stantinopel

erwähnt,

indem er-

klärtwurde:

„Wenn das

verunreinigt

Von

Antimensium aus Unverstand

wurde, so wird es nicht entweiht".4)

Benedikt XIV. wurde es den Griechen5) und

Russen ausdrücklich gestattet. In der römischen

Liturgie scheint es nie gebraucht worden zu sein.6)

Ein Gegenstück zum Antimensium bildet

im Abendland das sogenannte goldene Vließ.

2. Am 10. Januar 1431 stiftete Herzog

Philipp der Gute von Lothringen und Brabant

einen Orden unter dem Namen vom goldenen

Vließ. Obgleich der Orden ein weltlicher

2) Anti statt; minson Tisch. Andere Lesarten sind

Antiminsion, Antimision.

5) Goar »euchol.« p. 518.

4) c. 14. Hard IV. p. 1053.

») Const. Ben. XIV. 26. Moj. 1742.

6) Const. »Imposito« 1751 § 4, 9.

1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.

282

Zwei Altäre ohne Altarstein.

(Mit Abbildung.)

mrns^&Wc&srcmt SCJEgfi

!as Wesen des Meßopfers hängt

nicht von der Unterlage ab, auf

welcher Kelch und Hostie ruht,

sondern von der Umwandlung der

zwei von Christus angeordneten Substanzen

durch einen giltig geweihten Priester. So er-

klärt es sich, daß Christus selbst auf einem

gewöhnlichen Speisetische beim Abendmahle

sein erstes Meßopfer feierte. Dieser Altar be-

stand aus Zedernholz, wenn man seine Ächt-

heit als ver-

beugt an-

sehen darf,

und ist zur

größeren

Sicherstel-

lung in der

Laterans-

kirche zu

Rom hoch

oben in der

Hohlkehle

des Gewöl-

bes aufbe-

wahrt. —

Eine ähn-

liche Be-

wandtnis

wie mit

dem Altare

Christi hat

es mit dem

Altare des

hl. Apostels Petrus. Auch dieser Altar, wel-

cher dem Apostel während seines Aufent-

halts in Rom gedient haben soll, befindet sich

in der Lateransbasilika und besteht aus einem

einfachen Brette, welches unter der Mensa

des päpstlichen Hauptaltars ruht und durch

eine fenestrella sichtbar ist.

Wohl ist mehr als wahrscheinlich, daß schon

in vorkonstantinischer Zeit und noch mehr in

späteren Jahrhunderten auf steinerne Altäre

Bedacht genommen wurde, nach Zeugnissen

des hl. Augustinus, Paulinus, Prudentius und

einem Kanon der Synode von Exaon (517)

in Burgund1); allein ebenso gewiß ist, daß

auch hölzerne Altäre, ja selbst Leinwandstücke

"^ m^^^^^^^/

Antiraensium aus Leinwand.

') c. 26. Hard II. p. 1050.

als Unterlage der Opfergaben dienten. Einen

klaren Beweis bildet das Antimensium.2)

Das Antimensium besteht aus einem Stück

weißer Leinwand in der Größe von ungefähr

70X60 cm. Es wird in der griechischen Kirche

bei Konsekration eines Kirchengebäudes von

dem Bischöfe mit Wein oder Rosenwasser be-

sprengt, mit Chrysam gesalbt und auf der

Rückseite durch Einfügung von Reliquien zu

einem Kültgegenstande erhoben. So geweiht,

dient es als

Portatile in

Kirchen,

welche nur

von Prie-

stern bene-

diziert wur-

den.3)

Es wird

das Anti-

mensium

schon um

814 in ei-

nemKanon

des Patri-

archen

Nicephorus

von Kon-

stantinopel

erwähnt,

indem er-

klärtwurde:

„Wenn das

verunreinigt

Von

Antimensium aus Unverstand

wurde, so wird es nicht entweiht".4)

Benedikt XIV. wurde es den Griechen5) und

Russen ausdrücklich gestattet. In der römischen

Liturgie scheint es nie gebraucht worden zu sein.6)

Ein Gegenstück zum Antimensium bildet

im Abendland das sogenannte goldene Vließ.

2. Am 10. Januar 1431 stiftete Herzog

Philipp der Gute von Lothringen und Brabant

einen Orden unter dem Namen vom goldenen

Vließ. Obgleich der Orden ein weltlicher

2) Anti statt; minson Tisch. Andere Lesarten sind

Antiminsion, Antimision.

5) Goar »euchol.« p. 518.

4) c. 14. Hard IV. p. 1053.

») Const. Ben. XIV. 26. Moj. 1742.

6) Const. »Imposito« 1751 § 4, 9.