79

1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.

80

Wie gesagt, diente die Fußbank, die um

600 an den ersten Kruzifixen vorkommt, dazu,

den Gekreuzigten vor dem Eindrucke des

menschlich Leidenden zu bewahren, ihn, den

Vertreter der Christenheit, gleichsam des

christlichen Reichs, auf diese Weise mit einer

Art Herrschermacht angetan erscheinen zu

lassen, wie man es eben an den Darstellungen

der Mächtigen dieser Welt zu sehen gewohnt

war. Mit der Erhöhung durch eine solche

Fußbank verband sich damals noch unwill-

kürlich der Gedanke an Macht und Herrschaft.

Freilich als auf den Trümmern des römischen

Weltreichs germanische Völker verfeinerte Le-

bensweise u. geistige

Kultur kennen lern-

ten und künstlerisch

auszusprechen hat-

ten, änderte sich das

Ausdrucksmittel für

diesen Gedanken

wie für die über-

kommenen Ideen im

allgemeinen. Ja, die

Idee des Fußbrettes

selber, obgleich an

die römische Überlie-

ferung anknüpfend,

wurde, entsprechend

den veränderten

Machtverhältnissen,

merkwürdig umge-

staltet und erweitert.

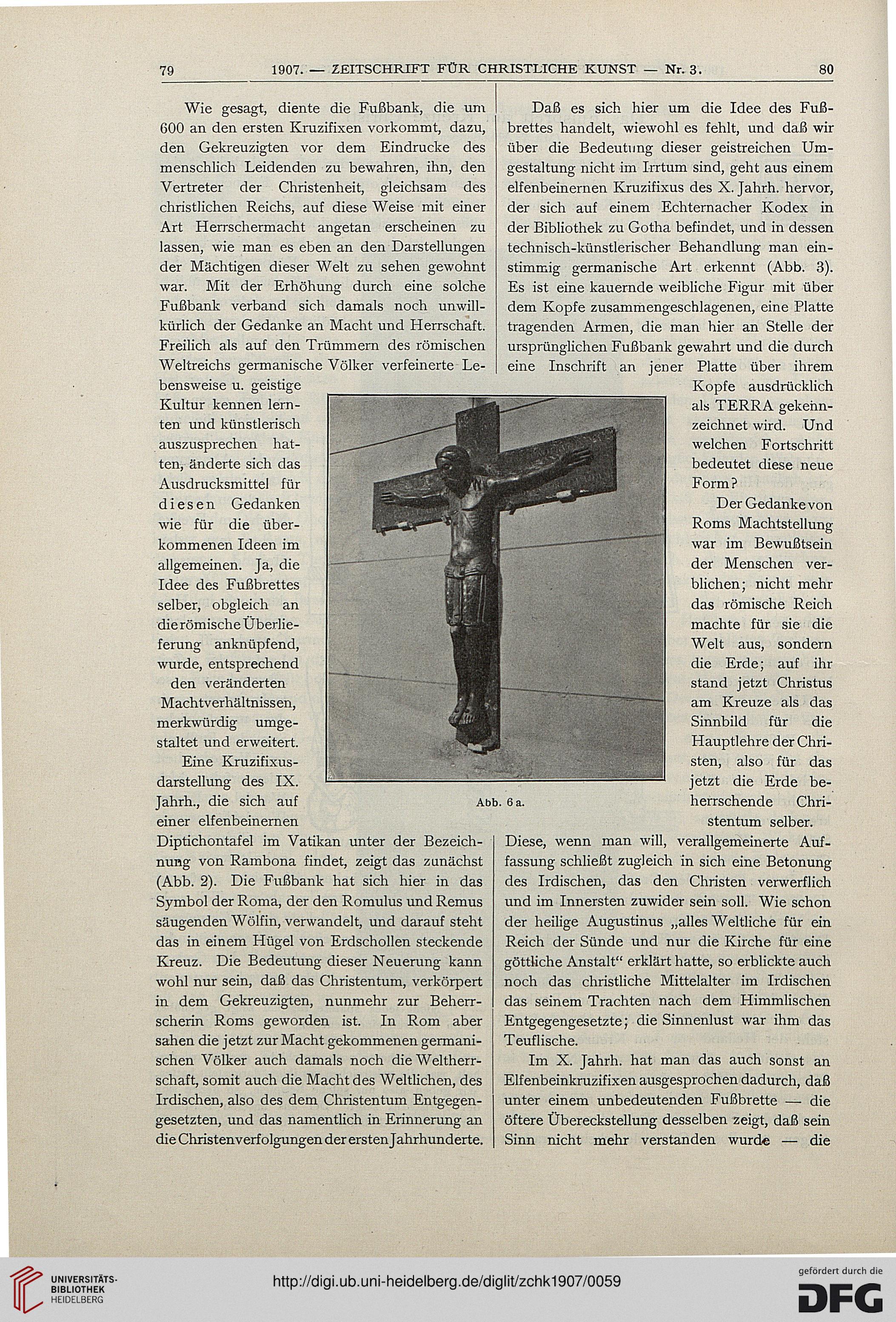

Eine Kruzifixus-

darstellung des IX.

Jahrh., die sich auf

einer elfenbeinernen

Diptichontafel im Vatikan unter der Bezeich-

nung von Rambona findet, zeigt das zunächst

(Abb. 2). Die Fußbank hat sich hier in das

Symbol der Roma, der den Romulus und Remus

säugenden Wölfin, verwandelt, und darauf steht

das in einem Hügel von Erdschollen steckende

Kreuz. Die Bedeutung dieser Neuerung kann

wohl nur sein, daß das Christentum, verkörpert

in dem Gekreuzigten, nunmehr zur Beherr-

scherin Roms geworden ist. In Rom aber

sahen die jetzt zur Macht gekommenen germani-

schen Völker auch damals noch die Weltherr-

schaft, somit auch die Macht des Weltlichen, des

Irdischen, also des dem Christentum Entgegen-

gesetzten, und das namentlich in Erinnerung an

die Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte.

Daß es sich hier um die Idee des Fuß-

brettes handelt, wiewohl es fehlt, und daß wir

über die Bedeutung dieser geistreichen Um-

gestaltung nicht im Irrtum sind, geht aus einem

elfenbeinernen Kruzifixus des X. Jahrh. hervor,

der sich auf einem Echternacher Kodex in

der Bibliothek zu Gotha befindet, und in dessen

technisch-künstlerischer Behandlung man ein-

stimmig germanische Art erkennt (Abb. 3).

Es ist eine kauernde weibliche Figur mit über

dem Kopfe zusammengeschlagenen, eine Platte

tragenden Armen, die man hier an Stelle der

ursprünglichen Fußbank gewahrt und die durch

eine Inschrift an jener Platte über ihrem

Kopfe ausdrücklich

als TERRA gekenn-

zeichnet wird. Und

welchen Fortschritt

bedeutet diese neue

Form?

Der Gedanke von

Roms Machtstellung

war im Bewußtsein

der Menschen ver-

blichen; nicht mehr

das römische Reich

machte für sie die

Welt aus, sondern

die Erde; auf ihr

stand jetzt Christus

am Kreuze als das

Sinnbild für die

Hauptlehre der Chri-

sten, also für das

jetzt die Erde be-

Abb. 6 a. herrschende Chri-

stentum selber.

Diese, wenn man will, verallgemeinerte Auf-

fassung schließt zugleich in sich eine Betonung

des Irdischen, das den Christen verwerflich

und im Innersten zuwider sein soll. Wie schon

der heilige Augustinus „alles Weltliche für ein

Reich der Sünde und nur die Kirche für eine

göttliche Anstalt" erklärt hatte, so erblickte auch

noch das christliche Mittelalter im Irdischen

das seinem Trachten nach dem Himmlischen

Entgegengesetzte; die Sinnenlust war ihm das

Teuflische.

Im X. Jahrh. hat man das auch sonst an

Elfenbeinkruzifixen ausgesprochen dadurch, daß

unter einem unbedeutenden Fußbrette — die

öftere Übereckstellung desselben zeigt, daß sein

Sinn nicht mehr verstanden wurde — die

1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.

80

Wie gesagt, diente die Fußbank, die um

600 an den ersten Kruzifixen vorkommt, dazu,

den Gekreuzigten vor dem Eindrucke des

menschlich Leidenden zu bewahren, ihn, den

Vertreter der Christenheit, gleichsam des

christlichen Reichs, auf diese Weise mit einer

Art Herrschermacht angetan erscheinen zu

lassen, wie man es eben an den Darstellungen

der Mächtigen dieser Welt zu sehen gewohnt

war. Mit der Erhöhung durch eine solche

Fußbank verband sich damals noch unwill-

kürlich der Gedanke an Macht und Herrschaft.

Freilich als auf den Trümmern des römischen

Weltreichs germanische Völker verfeinerte Le-

bensweise u. geistige

Kultur kennen lern-

ten und künstlerisch

auszusprechen hat-

ten, änderte sich das

Ausdrucksmittel für

diesen Gedanken

wie für die über-

kommenen Ideen im

allgemeinen. Ja, die

Idee des Fußbrettes

selber, obgleich an

die römische Überlie-

ferung anknüpfend,

wurde, entsprechend

den veränderten

Machtverhältnissen,

merkwürdig umge-

staltet und erweitert.

Eine Kruzifixus-

darstellung des IX.

Jahrh., die sich auf

einer elfenbeinernen

Diptichontafel im Vatikan unter der Bezeich-

nung von Rambona findet, zeigt das zunächst

(Abb. 2). Die Fußbank hat sich hier in das

Symbol der Roma, der den Romulus und Remus

säugenden Wölfin, verwandelt, und darauf steht

das in einem Hügel von Erdschollen steckende

Kreuz. Die Bedeutung dieser Neuerung kann

wohl nur sein, daß das Christentum, verkörpert

in dem Gekreuzigten, nunmehr zur Beherr-

scherin Roms geworden ist. In Rom aber

sahen die jetzt zur Macht gekommenen germani-

schen Völker auch damals noch die Weltherr-

schaft, somit auch die Macht des Weltlichen, des

Irdischen, also des dem Christentum Entgegen-

gesetzten, und das namentlich in Erinnerung an

die Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte.

Daß es sich hier um die Idee des Fuß-

brettes handelt, wiewohl es fehlt, und daß wir

über die Bedeutung dieser geistreichen Um-

gestaltung nicht im Irrtum sind, geht aus einem

elfenbeinernen Kruzifixus des X. Jahrh. hervor,

der sich auf einem Echternacher Kodex in

der Bibliothek zu Gotha befindet, und in dessen

technisch-künstlerischer Behandlung man ein-

stimmig germanische Art erkennt (Abb. 3).

Es ist eine kauernde weibliche Figur mit über

dem Kopfe zusammengeschlagenen, eine Platte

tragenden Armen, die man hier an Stelle der

ursprünglichen Fußbank gewahrt und die durch

eine Inschrift an jener Platte über ihrem

Kopfe ausdrücklich

als TERRA gekenn-

zeichnet wird. Und

welchen Fortschritt

bedeutet diese neue

Form?

Der Gedanke von

Roms Machtstellung

war im Bewußtsein

der Menschen ver-

blichen; nicht mehr

das römische Reich

machte für sie die

Welt aus, sondern

die Erde; auf ihr

stand jetzt Christus

am Kreuze als das

Sinnbild für die

Hauptlehre der Chri-

sten, also für das

jetzt die Erde be-

Abb. 6 a. herrschende Chri-

stentum selber.

Diese, wenn man will, verallgemeinerte Auf-

fassung schließt zugleich in sich eine Betonung

des Irdischen, das den Christen verwerflich

und im Innersten zuwider sein soll. Wie schon

der heilige Augustinus „alles Weltliche für ein

Reich der Sünde und nur die Kirche für eine

göttliche Anstalt" erklärt hatte, so erblickte auch

noch das christliche Mittelalter im Irdischen

das seinem Trachten nach dem Himmlischen

Entgegengesetzte; die Sinnenlust war ihm das

Teuflische.

Im X. Jahrh. hat man das auch sonst an

Elfenbeinkruzifixen ausgesprochen dadurch, daß

unter einem unbedeutenden Fußbrette — die

öftere Übereckstellung desselben zeigt, daß sein

Sinn nicht mehr verstanden wurde — die