81

1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.

Schlange, die Vertreterin des Bösen aus dem

Paradiese, sich am Kreuzesstamme empor-

ringelt (Abb. 4). Das Biblische „Und du wirst

ihr den Kopf zertreten" dürfte sich darauf be-

ziehen lassen. Ob nicht zugleich die Erinne-

rung an die Midgardschlange, die nach der

nordischen Sage die Erde umspannt, hier mit

von Einfluß gewesen ist ■— nachweislich haben

sich gar oft die Vorstellungen des germanischen

Heidentums mit denen der siegreich vor-

dringenden christlichen Lehre verschmolzen —,

mag dahingestellt sein.

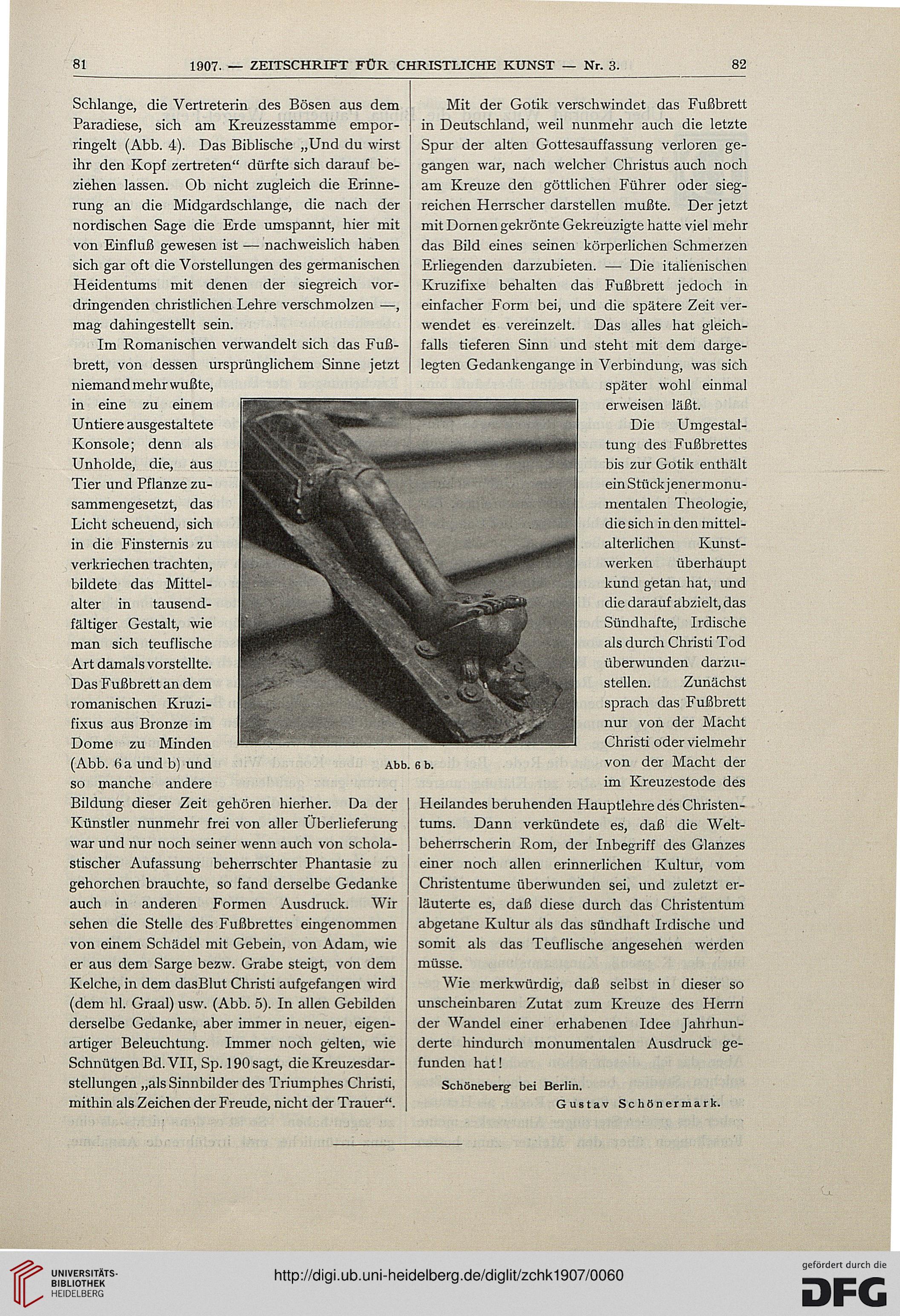

Im Romanischen verwandelt sich das Fuß-

brett, von dessen ursprünglichem Sinne jetzt

niemand mehr wußte,

in eine zu einem

Untiere ausgestaltete

Konsole; denn als

Unholde, die, aus

Tier und Pflanze zu-

sammengesetzt, das

Licht scheuend, sich

in die Finsternis zu

verkriechen trachten,

bildete das Mittel-

alter in tausend-

fältiger Gestalt, wie

man sich teuflische

Art damals vorstellte.

Das Fußbrett an dem

romanischen Kruzi-

fixus aus Bronze im

Dome zu Minden

(Abb. 6 a und b) und Abb.

so manche andere

Bildung dieser Zeit gehören hierher. Da der

Künstler nunmehr frei von aller Überlieferung

war und nur noch seiner wenn auch von schola-

stischer Aufassung beherrschter Phantasie zu

gehorchen brauchte, so fand derselbe Gedanke

auch in anderen Formen Ausdruck. Wir

sehen die Stelle des Fußbrettes eingenommen

von einem Schädel mit Gebein, von Adam, wie

er aus dem Sarge bezw. Grabe steigt, von dem

Kelche, in dem dasBlut Christi aufgefangen wird

(dem hl. Graal) usw. (Abb. 5). In allen Gebilden

derselbe Gedanke, aber immer in neuer, eigen-

artiger Beleuchtung. Immer noch gelten, wie

SchnütgenBd.VII, Sp. 190 sagt, die Kreuzesdar-

stellungen „als Sinnbilder des Triumphes Christi,

mithin als Zeichen der Freude, nicht der Trauer".

Mit der Gotik verschwindet das Fußbrett

in Deutschland, weil nunmehr auch die letzte

Spur der alten Gottesauffassung verloren ge-

gangen war, nach welcher Christus auch noch

am Kreuze den göttlichen Führer oder sieg-

reichen Herrscher darstellen mußte. Der jetzt

mit Dornen gekrönte Gekreuzigte hatte viel mehr

das Bild eines seinen körperlichen Schmerzen

Erliegenden darzubieten. — Die italienischen

Kruzifixe behalten das Fußbrett jedoch in

einfacher Form bei, und die spätere Zeit ver-

wendet es vereinzelt. Das alles hat gleich-

falls tieferen Sinn und steht mit dem darge-

legten Gedankengange in Verbindung, was sich

später wohl einmal

erweisen läßt.

Die Umgestal-

tung des Fußbrettes

bis zur Gotik enthält

ein Stückjenermonu-

mentalen Theologie,

die sich in den mittel-

alterlichen Kunst-

werken überhaupt

kund getan hat, und

die darauf abzielt, das

Sündhafte, Irdische

als durch Christi Tod

überwunden darzu-

stellen. Zunächst

sprach das Fußbrett

nur von der Macht

Christi oder vielmehr

6 b. von der Macht der

im Kreuzestode des

Heilandes beruhenden Hauptlehre des Christen-

tums. Dann verkündete es, daß die Welt-

beherrscherin Rom, der Inbegriff des Glanzes

einer noch allen erinnerlichen Kultur, vom

Christentume überwunden sei, und zuletzt er-

läuterte es, daß diese durch das Christentum

abgetane Kultur als das sündhaft Irdische und

somit als das Teuflische angesehen werden

müsse.

Wie merkwürdig, daß selbst in dieser so

unscheinbaren Zutat zum Kreuze des Herrn

der Wandel einer erhabenen Idee Jahrhun-

derte hindurch monumentalen Ausdruck ge-

funden hat!

Schöneberg bei Berlin.

Gustav Schönermark.

1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.

Schlange, die Vertreterin des Bösen aus dem

Paradiese, sich am Kreuzesstamme empor-

ringelt (Abb. 4). Das Biblische „Und du wirst

ihr den Kopf zertreten" dürfte sich darauf be-

ziehen lassen. Ob nicht zugleich die Erinne-

rung an die Midgardschlange, die nach der

nordischen Sage die Erde umspannt, hier mit

von Einfluß gewesen ist ■— nachweislich haben

sich gar oft die Vorstellungen des germanischen

Heidentums mit denen der siegreich vor-

dringenden christlichen Lehre verschmolzen —,

mag dahingestellt sein.

Im Romanischen verwandelt sich das Fuß-

brett, von dessen ursprünglichem Sinne jetzt

niemand mehr wußte,

in eine zu einem

Untiere ausgestaltete

Konsole; denn als

Unholde, die, aus

Tier und Pflanze zu-

sammengesetzt, das

Licht scheuend, sich

in die Finsternis zu

verkriechen trachten,

bildete das Mittel-

alter in tausend-

fältiger Gestalt, wie

man sich teuflische

Art damals vorstellte.

Das Fußbrett an dem

romanischen Kruzi-

fixus aus Bronze im

Dome zu Minden

(Abb. 6 a und b) und Abb.

so manche andere

Bildung dieser Zeit gehören hierher. Da der

Künstler nunmehr frei von aller Überlieferung

war und nur noch seiner wenn auch von schola-

stischer Aufassung beherrschter Phantasie zu

gehorchen brauchte, so fand derselbe Gedanke

auch in anderen Formen Ausdruck. Wir

sehen die Stelle des Fußbrettes eingenommen

von einem Schädel mit Gebein, von Adam, wie

er aus dem Sarge bezw. Grabe steigt, von dem

Kelche, in dem dasBlut Christi aufgefangen wird

(dem hl. Graal) usw. (Abb. 5). In allen Gebilden

derselbe Gedanke, aber immer in neuer, eigen-

artiger Beleuchtung. Immer noch gelten, wie

SchnütgenBd.VII, Sp. 190 sagt, die Kreuzesdar-

stellungen „als Sinnbilder des Triumphes Christi,

mithin als Zeichen der Freude, nicht der Trauer".

Mit der Gotik verschwindet das Fußbrett

in Deutschland, weil nunmehr auch die letzte

Spur der alten Gottesauffassung verloren ge-

gangen war, nach welcher Christus auch noch

am Kreuze den göttlichen Führer oder sieg-

reichen Herrscher darstellen mußte. Der jetzt

mit Dornen gekrönte Gekreuzigte hatte viel mehr

das Bild eines seinen körperlichen Schmerzen

Erliegenden darzubieten. — Die italienischen

Kruzifixe behalten das Fußbrett jedoch in

einfacher Form bei, und die spätere Zeit ver-

wendet es vereinzelt. Das alles hat gleich-

falls tieferen Sinn und steht mit dem darge-

legten Gedankengange in Verbindung, was sich

später wohl einmal

erweisen läßt.

Die Umgestal-

tung des Fußbrettes

bis zur Gotik enthält

ein Stückjenermonu-

mentalen Theologie,

die sich in den mittel-

alterlichen Kunst-

werken überhaupt

kund getan hat, und

die darauf abzielt, das

Sündhafte, Irdische

als durch Christi Tod

überwunden darzu-

stellen. Zunächst

sprach das Fußbrett

nur von der Macht

Christi oder vielmehr

6 b. von der Macht der

im Kreuzestode des

Heilandes beruhenden Hauptlehre des Christen-

tums. Dann verkündete es, daß die Welt-

beherrscherin Rom, der Inbegriff des Glanzes

einer noch allen erinnerlichen Kultur, vom

Christentume überwunden sei, und zuletzt er-

läuterte es, daß diese durch das Christentum

abgetane Kultur als das sündhaft Irdische und

somit als das Teuflische angesehen werden

müsse.

Wie merkwürdig, daß selbst in dieser so

unscheinbaren Zutat zum Kreuze des Herrn

der Wandel einer erhabenen Idee Jahrhun-

derte hindurch monumentalen Ausdruck ge-

funden hat!

Schöneberg bei Berlin.

Gustav Schönermark.