L’ART DANS NOS COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT.

61

sculptures sur bois d’un travail large et libre, représentant

des danseuses et des divinités. Ces figures où s’accuse

nettement le type hindou ne sont pas sans analogie pour-

tant avec certaines productions de l’art égyptien. Ces frag-

ments de sculpture remontent assurément à une époque

assez reculée. Ils proviennent de nos possessions de l’Inde.

Nous trouverons d’ailleurs dans l’une des salles du Palais

des Colonies affectée aux productions de l’Inde française

un modèle en relief de ce char de Bahour tel qu’on le

voit apparaître de nos jours dans les grandes solennités

hindoues. Tout vestige d’art a disparu. Ce n’est plus qu’un

bizarre assemblage de pièces de bois peinturlurées, un

édifice roulant d'une architecture naïve qui n’a d’autre

prestige que celui que lui donnent les traditions religieuses

et les antiques coutumes de l’Inde.

Dans toutes les contrées de l’Extrême-Orient, il nous

sera aisé de le constater, la floraison artistique puise dans

les croyances religieuses une

sève des plus fécondes. L’art y

est essentiellement hiératique.

C’est la légende divine qui sert

de motif aux compositions des

sculpteurs et des peintres ; c’est

la figure de Bouddha surtout

qu’ils reproduisent à des mil-

liers d’exemplaires. Le Boud-

dha est dans l’Indo-Chine une

divinité assez mal définie. Il

représente la perfection hu-

maine s’élevant par degrés au-

dessus des divinités célestes

elle-mêmes. Nous retrouve-

rons au pavillon du Cambodge,

dans une suite de curieuses

aquarelles, les principaux épi-

sodes de la légende boud-

dhique ; et nous pourrons

assister au spectacle de cette

ascension de l’homme vers la

perfection divine.

Quant aux statues de Boud-

dha, nous les rencontrons très

nombreuses à l’Esplanade des

Invalides. Ce sont d’abord les

nombreux Bouddhas laqués et

dorés du grand trophée hiéra-

tique du pavillon des colonies ;

puis ceux qui siègent officiellement, pourrait-on dire, sur

l’autel de la petite pagode où officient les bonzes de la

colonie tonkinoise ; puis çà et là, dans les diverses galeries,

des statuettes aux allures de dieu domestique, posées sur

l’autel des ancêtres, jouant le rôle des dieux lares chez les

Romains; sans oublier enfin le Bouddha gigantesque assis

au milieu de la cour du pavillon de l’Annam, moulage du

dieu de bronze de la pagode du Grand Bouddha, à Hanoï.

Les uns et les autres, assis sur leurs talons, le ventre

bedonnant, la figure pleine et lisse, d’aucuns ouvrant en

éventail une vingtaine de bras, d’autres s’appuyant d’une

main sur une tige autour de laquelle s’enroule un serpent,

levant l’autre main comme pour bénir, reproduisent d’ail-

leurs ce type hiératique de divinité aimable, dont l’em-

bonpoint dit la sérénité et le calme contemplatif et dont

les yeux obliques ont je ne sais quoi de fin et de bon.

A côté de cette théogonie dont les lignes principales

témoignent des aspirations les plus nobles et les plus éle-

vées, une foule de superstitions se sont introduites parmi

les populations de l’Indo-Chine. La croyance aux bons et

aux mauvais génies, à ces derniers surtout, tient une

grande place dans ces imaginations naïves. Toutes les

forces naturelles, tous les éléments dont ces populations

subissent l’influence se transforment en êtres fantastiques,

en monstres, en génies. Et ces êtres fabuleux ne vivent pas

seulement dans l’imagination populaire; grâce aux artistes,

sculpteurs, peintres, brodeurs, incrusteurs, ils prennent

un corps, une forme déterminée ; ils ont une existence

propre. On peut ainsi les honorer, se les rendre favorables,

les opposer les uns aux autres. Ces superstitions ont eu

une influence incontestable sur l’art décoratif en Extrême-

Orient. Nous en trouverons particulièrement la preuve en

étudiant l’Exposition de l’Annam et du Tonkin.

D’ailleurs, chez les populations les plus primitives,

dans nos colonies d’Océanie aussi bien que dans celles de

la côte occidentale d’Afrique, la première manifestation

d’art que nous rencontrons est-elle autre chose qu’une

naïve et grossière expression du fétichisme ? A cet égard,

le Palais des Colonies nous offre de nombreux et intéres-

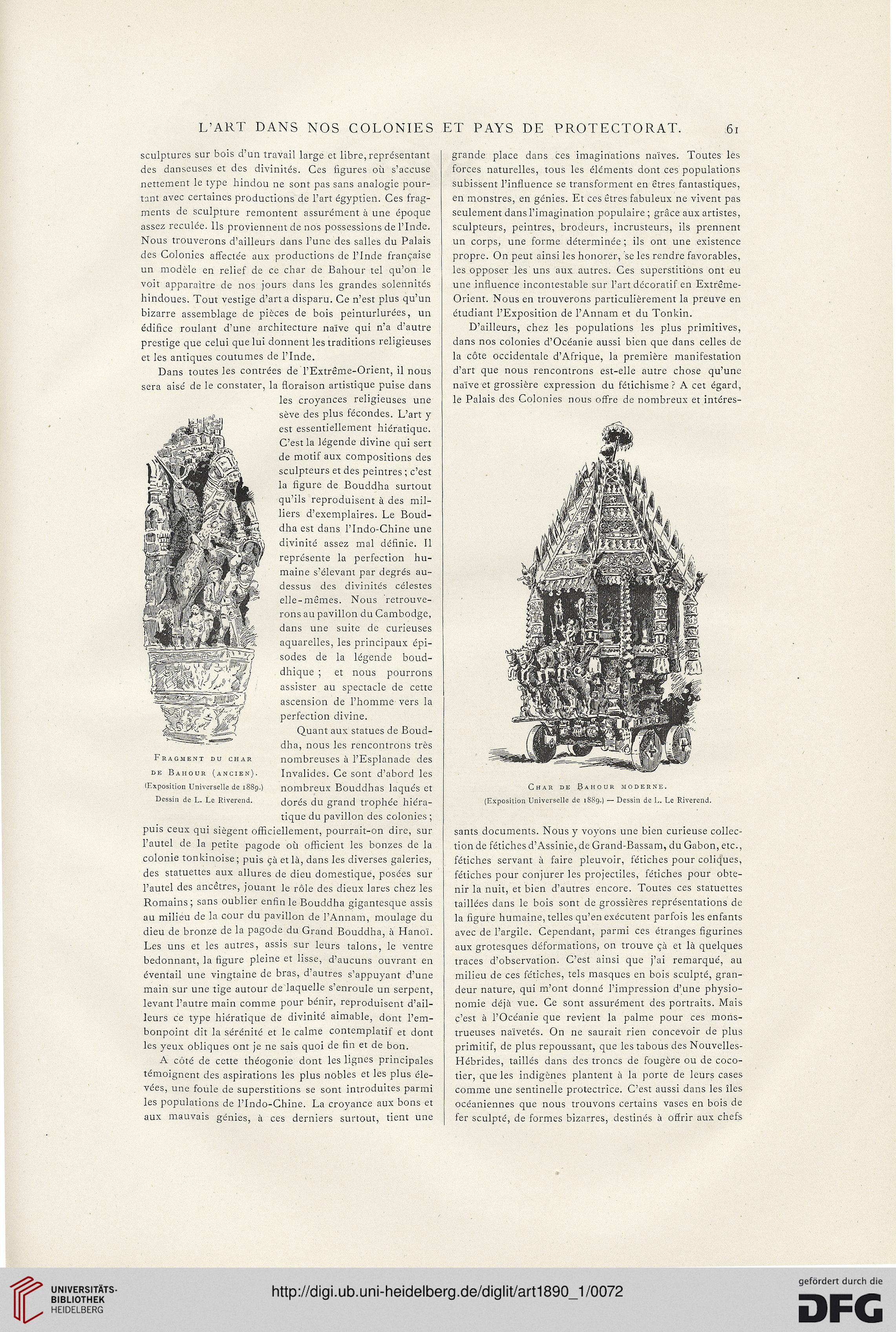

Char de Bahour moderne.

(Exposition Universelle de 1889.) — Dessin de L. Le Riverend.

sants documents. Nous y voyons une bien curieuse collec-

tion de fétiches d’Assinie, de Grand-Bassam, du Gabon, etc.,

fétiches servant à faire pleuvoir, fétiches pour coliques,

fétiches pour conjurer les projectiles, fétiches pour obte-

nir la nuit, et bien d’autres encore. Toutes ces statuettes

taillées dans le bois sont de grossières représentations de

la figure humaine, telles qu’en exécutent parfois les enfants

avec de l’argile. Cependant, parmi ces étranges figurines

aux grotesques déformations, on trouve çà et là quelques

traces d’observation. C’est ainsi que j’ai remarqué, au

milieu de ces fétiches, tels masques en bois sculpté, gran-

deur nature, qui m’ont donné l’impression d’une physio-

nomie déjà vue. Ce sont assurément des portraits. Mais

c’est à l’Océanie que revient la palme pour ces mons-

trueuses naïvetés. On ne saurait rien concevoir de plus

primitif, de plus repoussant, que les tabous des Nouvelles-

Hébrides, taillés dans des troncs de fougère ou de coco-

tier, que les indigènes plantent à la porte de leurs cases

comme une sentinelle protectrice. C’est aussi dans les îles

océaniennes que nous trouvons certains vases en bois de

fer sculpté, de formes bizarres, destinés à offrir aux chefs

Fragment du char

de Bahour (ancien).

(Exposition Universelle de 1889.)

Dessin de L. Le Riverend.

61

sculptures sur bois d’un travail large et libre, représentant

des danseuses et des divinités. Ces figures où s’accuse

nettement le type hindou ne sont pas sans analogie pour-

tant avec certaines productions de l’art égyptien. Ces frag-

ments de sculpture remontent assurément à une époque

assez reculée. Ils proviennent de nos possessions de l’Inde.

Nous trouverons d’ailleurs dans l’une des salles du Palais

des Colonies affectée aux productions de l’Inde française

un modèle en relief de ce char de Bahour tel qu’on le

voit apparaître de nos jours dans les grandes solennités

hindoues. Tout vestige d’art a disparu. Ce n’est plus qu’un

bizarre assemblage de pièces de bois peinturlurées, un

édifice roulant d'une architecture naïve qui n’a d’autre

prestige que celui que lui donnent les traditions religieuses

et les antiques coutumes de l’Inde.

Dans toutes les contrées de l’Extrême-Orient, il nous

sera aisé de le constater, la floraison artistique puise dans

les croyances religieuses une

sève des plus fécondes. L’art y

est essentiellement hiératique.

C’est la légende divine qui sert

de motif aux compositions des

sculpteurs et des peintres ; c’est

la figure de Bouddha surtout

qu’ils reproduisent à des mil-

liers d’exemplaires. Le Boud-

dha est dans l’Indo-Chine une

divinité assez mal définie. Il

représente la perfection hu-

maine s’élevant par degrés au-

dessus des divinités célestes

elle-mêmes. Nous retrouve-

rons au pavillon du Cambodge,

dans une suite de curieuses

aquarelles, les principaux épi-

sodes de la légende boud-

dhique ; et nous pourrons

assister au spectacle de cette

ascension de l’homme vers la

perfection divine.

Quant aux statues de Boud-

dha, nous les rencontrons très

nombreuses à l’Esplanade des

Invalides. Ce sont d’abord les

nombreux Bouddhas laqués et

dorés du grand trophée hiéra-

tique du pavillon des colonies ;

puis ceux qui siègent officiellement, pourrait-on dire, sur

l’autel de la petite pagode où officient les bonzes de la

colonie tonkinoise ; puis çà et là, dans les diverses galeries,

des statuettes aux allures de dieu domestique, posées sur

l’autel des ancêtres, jouant le rôle des dieux lares chez les

Romains; sans oublier enfin le Bouddha gigantesque assis

au milieu de la cour du pavillon de l’Annam, moulage du

dieu de bronze de la pagode du Grand Bouddha, à Hanoï.

Les uns et les autres, assis sur leurs talons, le ventre

bedonnant, la figure pleine et lisse, d’aucuns ouvrant en

éventail une vingtaine de bras, d’autres s’appuyant d’une

main sur une tige autour de laquelle s’enroule un serpent,

levant l’autre main comme pour bénir, reproduisent d’ail-

leurs ce type hiératique de divinité aimable, dont l’em-

bonpoint dit la sérénité et le calme contemplatif et dont

les yeux obliques ont je ne sais quoi de fin et de bon.

A côté de cette théogonie dont les lignes principales

témoignent des aspirations les plus nobles et les plus éle-

vées, une foule de superstitions se sont introduites parmi

les populations de l’Indo-Chine. La croyance aux bons et

aux mauvais génies, à ces derniers surtout, tient une

grande place dans ces imaginations naïves. Toutes les

forces naturelles, tous les éléments dont ces populations

subissent l’influence se transforment en êtres fantastiques,

en monstres, en génies. Et ces êtres fabuleux ne vivent pas

seulement dans l’imagination populaire; grâce aux artistes,

sculpteurs, peintres, brodeurs, incrusteurs, ils prennent

un corps, une forme déterminée ; ils ont une existence

propre. On peut ainsi les honorer, se les rendre favorables,

les opposer les uns aux autres. Ces superstitions ont eu

une influence incontestable sur l’art décoratif en Extrême-

Orient. Nous en trouverons particulièrement la preuve en

étudiant l’Exposition de l’Annam et du Tonkin.

D’ailleurs, chez les populations les plus primitives,

dans nos colonies d’Océanie aussi bien que dans celles de

la côte occidentale d’Afrique, la première manifestation

d’art que nous rencontrons est-elle autre chose qu’une

naïve et grossière expression du fétichisme ? A cet égard,

le Palais des Colonies nous offre de nombreux et intéres-

Char de Bahour moderne.

(Exposition Universelle de 1889.) — Dessin de L. Le Riverend.

sants documents. Nous y voyons une bien curieuse collec-

tion de fétiches d’Assinie, de Grand-Bassam, du Gabon, etc.,

fétiches servant à faire pleuvoir, fétiches pour coliques,

fétiches pour conjurer les projectiles, fétiches pour obte-

nir la nuit, et bien d’autres encore. Toutes ces statuettes

taillées dans le bois sont de grossières représentations de

la figure humaine, telles qu’en exécutent parfois les enfants

avec de l’argile. Cependant, parmi ces étranges figurines

aux grotesques déformations, on trouve çà et là quelques

traces d’observation. C’est ainsi que j’ai remarqué, au

milieu de ces fétiches, tels masques en bois sculpté, gran-

deur nature, qui m’ont donné l’impression d’une physio-

nomie déjà vue. Ce sont assurément des portraits. Mais

c’est à l’Océanie que revient la palme pour ces mons-

trueuses naïvetés. On ne saurait rien concevoir de plus

primitif, de plus repoussant, que les tabous des Nouvelles-

Hébrides, taillés dans des troncs de fougère ou de coco-

tier, que les indigènes plantent à la porte de leurs cases

comme une sentinelle protectrice. C’est aussi dans les îles

océaniennes que nous trouvons certains vases en bois de

fer sculpté, de formes bizarres, destinés à offrir aux chefs

Fragment du char

de Bahour (ancien).

(Exposition Universelle de 1889.)

Dessin de L. Le Riverend.