136

MISCELLANEA

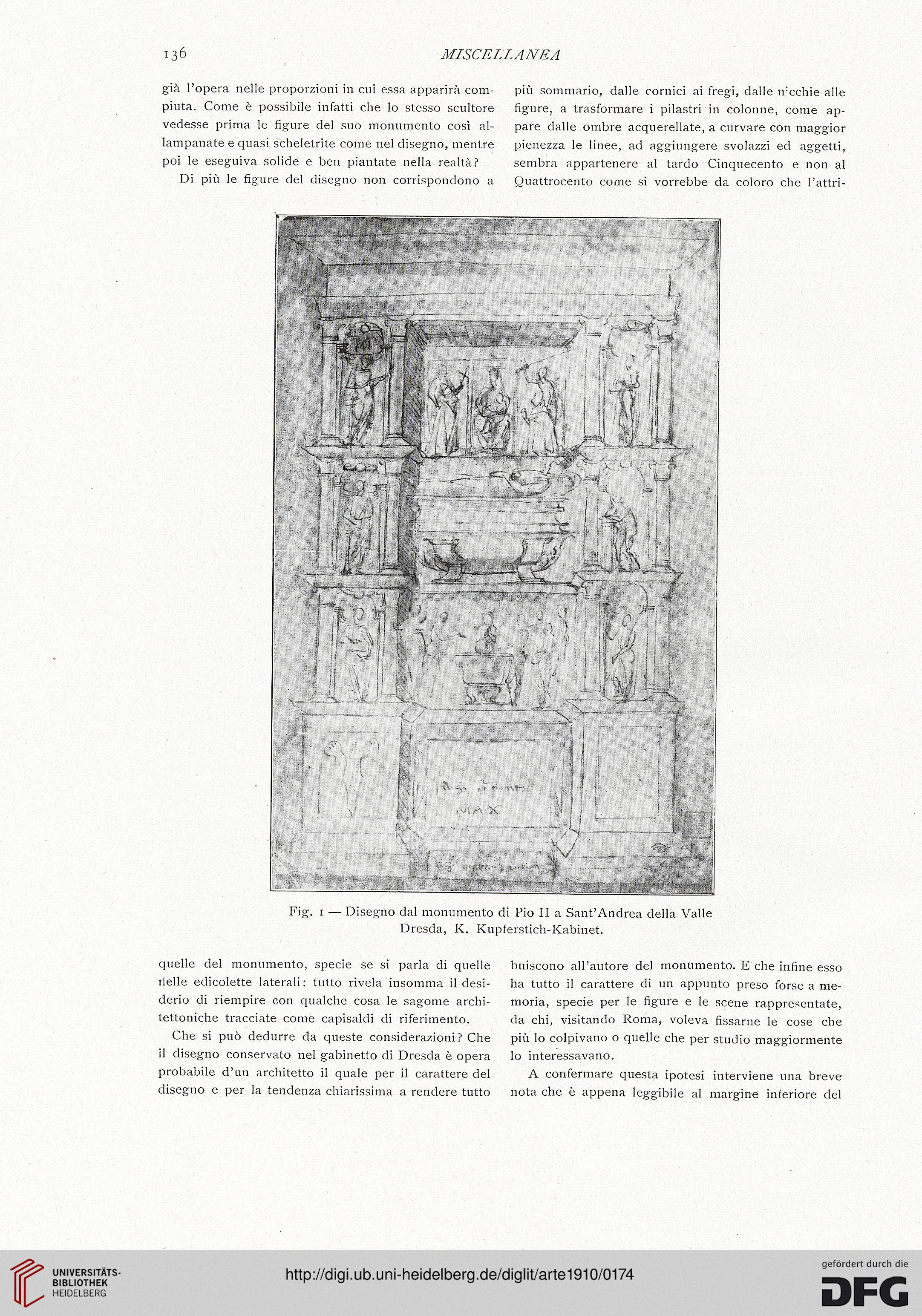

già l’opera nelle proporzioni in cui essa apparirà com-

piuta. Come è possibile infatti che lo stesso scultore

vedesse prima le figure del suo monumento così al-

lampanate e quasi scheletrite come nel disegno, mentre

poi le eseguiva solide e ben piantate nella realtà?

Di più le figure del disegno non corrispondono a

più sommario, dalle cornici ai fregi, dalle mcchie alle

figure, a trasformare i pilastri in colonne, come ap-

pare dalle ombre acquerellate, a curvare con maggior

pienezza le linee, ad aggiungere svolazzi ed aggetti,

sembra appartenere al tardo Cinquecento e non al

Quattrocento come si vorrebbe da coloro che l’attri-

Fig. r — Disegno dal monumento di Pio II a Sant’Andrea della Valle

Dresda, K. Kupferstich-Kabinet.

quelle del monumento, specie se si parla di quelle

rtelle edicolette laterali: tutto rivela insomma il desi-

derio di riempire con qualche cosa le sagome archi-

tettoniche tracciate come capisaldi di riferimento.

Che si può dedurre da queste considerazioni ? Che

il disegno conservato nel gabinetto di Dresda è opera

probabile d’un architetto il quale per il carattere del

disegno e per la tendenza chiarissima a rendere tutto

buiscono all’autore del monumento. E che infine esso

ha tutto il carattere di un appunto preso forse a me-

moria, specie per le figure e le scene rappresentate,

da chi, visitando Roma, voleva fissarne le cose che

più lo colpivano o quelle che per studio maggiormente

lo interessavano.

A confermare questa ipotesi interviene una breve

nota che è appena leggibile al margine inferiore del

MISCELLANEA

già l’opera nelle proporzioni in cui essa apparirà com-

piuta. Come è possibile infatti che lo stesso scultore

vedesse prima le figure del suo monumento così al-

lampanate e quasi scheletrite come nel disegno, mentre

poi le eseguiva solide e ben piantate nella realtà?

Di più le figure del disegno non corrispondono a

più sommario, dalle cornici ai fregi, dalle mcchie alle

figure, a trasformare i pilastri in colonne, come ap-

pare dalle ombre acquerellate, a curvare con maggior

pienezza le linee, ad aggiungere svolazzi ed aggetti,

sembra appartenere al tardo Cinquecento e non al

Quattrocento come si vorrebbe da coloro che l’attri-

Fig. r — Disegno dal monumento di Pio II a Sant’Andrea della Valle

Dresda, K. Kupferstich-Kabinet.

quelle del monumento, specie se si parla di quelle

rtelle edicolette laterali: tutto rivela insomma il desi-

derio di riempire con qualche cosa le sagome archi-

tettoniche tracciate come capisaldi di riferimento.

Che si può dedurre da queste considerazioni ? Che

il disegno conservato nel gabinetto di Dresda è opera

probabile d’un architetto il quale per il carattere del

disegno e per la tendenza chiarissima a rendere tutto

buiscono all’autore del monumento. E che infine esso

ha tutto il carattere di un appunto preso forse a me-

moria, specie per le figure e le scene rappresentate,

da chi, visitando Roma, voleva fissarne le cose che

più lo colpivano o quelle che per studio maggiormente

lo interessavano.

A confermare questa ipotesi interviene una breve

nota che è appena leggibile al margine inferiore del