ET ÛE LA CURIOSITÉ

De ces inscriptions, celle que Voutier a lue sur

le bloc qu'il donne pour base à l'hermès barbu

prend une importance singulière à la lumière des

observations que j'ai faites en 1887 et que je puis

compléter aujourd'hui.

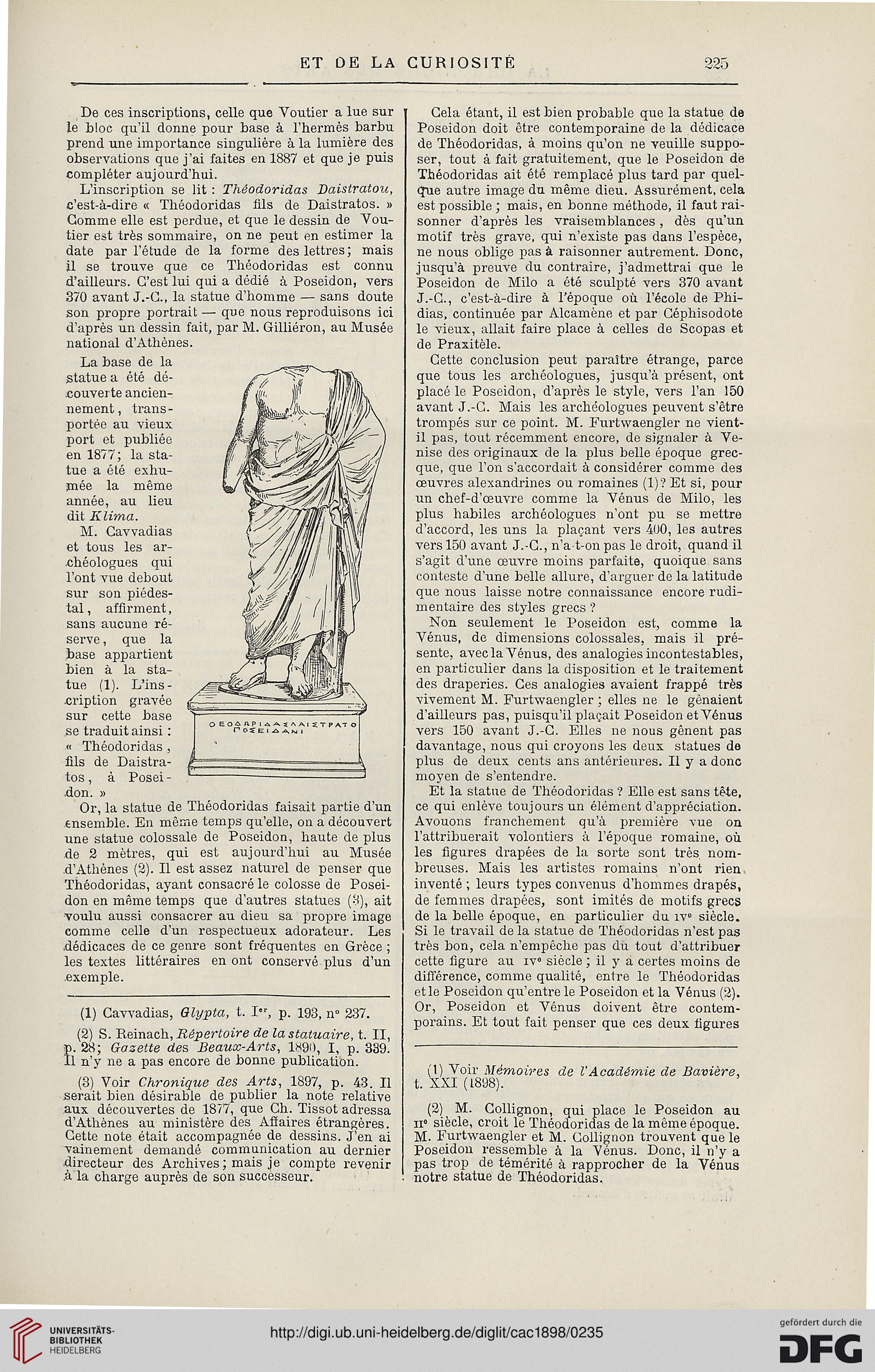

L'inscription se lit : Théodoridas Daistratou,

c'est-à-dire « Théodoridas fils de Daistratos. »

Gomme elle est perdue, et que le dessin de Vou-

tier est très sommaire, on ne peut en estimer la

date par l'étude de la forme des lettres; mais

il se trouve que ce Théodoridas est connu

d'ailleurs. C'est lui qui a dédié à Poséidon, vers

370 avant J.-G., la statue d'homme — sans doute

son propre portrait — que nous reproduisons ici

d'après un dessin fait, par M. Gilliéron, au Musée

national d'Athènes.

La base de la

statue a été dé-

couverte ancien-

nement, trans-

portée au vieux

port et publiée

en 1877; la sta-

tue a été exhu-

mée la même

année, au lieu

dit Klima.

M. Cavvadias

et tous les ar-

chéologues qui

l'ont vue debout

sur son piédes-

tal , affirment,

sans aucune ré-

serve , que la

base appartient

bien à la sta-

tue (1). L'ins-

cription gravée

sur cette base

se traduit ainsi :

« Théodoridas ,

fils de Daistra-

tos, à Poséi-

don. »

Or, la statue de Théodoridas faisait partie d'un

ensemble. En même temps qu'elle, on a découvert

une statue colossale de Poséidon, haute de plus

de 2 mètres, qui est aujourd'hui au Musée

d'Athènes (2). Il est assez naturel de penser que

Théodoridas, ayant consacré le colosse de Poséi-

don en même temps que d'autres statues (3), ait

voulu aussi consacrer au dieu sa propre image

comme celle d'un respectueux adorateur. Les

.dédicaces de ce genre sont fréquentes en Grèce ;

les textes littéraires en ont conservé plus d'un

exemple.

(1) Cavvadias, Olypta, t. I", p. 193, n° 237.

(2) S. Reinach, Répertoire de la statuaire, t. II,

p. 28; Gazette des Beaux-Arts, 1x90, I, p. 339.

Il n'y ne a pas encore de bonne publication.

(3) Voir Chronique des Arts, 1897, p. 43. Il

serait bien désirable de publier la note relative

aux découvertes de 1877, que Ch. Tissot adressa

d'Athènes au ministère des Affaires étrangères.

Cette note était accompagnée de dessins. J'en ai

vainement demandé communication au dernier

directeur des Archives ; mais je compte revenir

à la charge auprès de son successeur.

Cela étant, il est bien probable que la statue de

Poséidon doit être contemporaine de la dédicace

de Théodoridas, à moins qu'on ne veuille suppo-

ser, tout à fait gratuitement, que le Poséidon de

Théodoridas ait été remplacé plus tard par quel-

que autre image du même dieu. Assurément, cela

est possible ; mais, en bonne méthode, il faut rai-

sonner d'après les vraisemblances, dès qu'un

motif très grave, qui n'existe pas dans l'espèce,

ne nous oblige pas à raisonner autrement. Donc,

jusqu'à preuve du contraire, j'admettrai que le

Poséidon de Milo a été sculpté vers 370 avant

J.-C, c'est-à-dire à l'époque où l'école de Phi-

dias, continuée par Alcamène et par Géphisodote

le vieux, allait faire place à celles de Scopas et

de Praxitèle.

Cette conclusion peut paraître étrange, parce

que tous les archéologues, jusqu'à présont, ont

placé le Poséidon, d'après le style, vers l'an 150

avant J.-C. Mais les archéologues peuvent s'être

trompés sur ce point. M. Furtwaengler ne vient-

il pas, tout récemment encore, de signaler à Ve-

nise des originaux de la plus belle époque grec-

que, que l'on s'accordait à considérer comme des

oeuvres alexandrines ou romaines (1)'? Et si, pour

un chef-d'oeuvre comme la Vénus de Milo, les

plus habiles archéologues n'ont pu se mettre

d'accord, les uns la plaçant vers 400, les autres

vers 150 avant J.-C, n'a t-onpas le droit, quand il

s'agit d'une œuvre moins parfaite, quoique sans

conteste d'une belle allure, d'arguer de la latitude

que nous laisse notre connaissance encore rudi-

mentaire des styles grecs ?

Non seulement le Poséidon est, comme la

Vénus, de dimensions colossales, mais il pré-

sente, avec la Vénus, des analogies incontestables,

en particulier dans la disposition et le traitement

des draperies. Ces analogies avaient frappé très

vivement M. Furtwaengler ; elles ne le gênaient

d'ailleurs pas, puisqu'il plaçait Poséidon et Vénus

vers 150 avant J.-G. Elles ne nous gênent pas

davantage, nous qui croyons les deux statues de

plus de deux cents ans antérieures. Il y a donc

moyen de s'entendre.

Et la statue de Théodoridas ? Elle est sans tête,

ce qui enlève toujours un élément d'appréciation.

Avouons franchement qu'à première vue on

l'attribuerait volontiers à l'époque romaine, où

les figures drapées de la sorte sont très, nom-

breuses. Mais les artistes romains n'ont rien,

inventé; leurs types convenus d'hommes drapés,

de femmes drapées, sont imités de motifs grecs

de la belle époque, en particulier du iv° siècle.

Si le travail de la statue de Théodoridas n'est pas

très bon, cela n'empêche pas du tout d'attribuer

cette figure au ive siècle ; il y à certes moins de

différence, comme qualité, entre le Théodoridas

et le Poséidon qu'entre le Poséidon et la Vénus (2).

Or, Poséidon et Vénus doivent être contem-

porains. Et tout fait penser que ces deux ligures

(1) Voir Mémoires de VAcadémie de Bavière,

t. XXI (1898).

(2) M. Collignon, qui place le Poséidon au

n» siècle, croit le Théodoridas de la même époque.

M. Furtwaengler et M. Collignon trouvent que le

Poséidon ressemble à la Vénus. Donc, il n'y a

pas trop de témérité à rapprocher de la Vénus

notre statue de Théodoridas.

De ces inscriptions, celle que Voutier a lue sur

le bloc qu'il donne pour base à l'hermès barbu

prend une importance singulière à la lumière des

observations que j'ai faites en 1887 et que je puis

compléter aujourd'hui.

L'inscription se lit : Théodoridas Daistratou,

c'est-à-dire « Théodoridas fils de Daistratos. »

Gomme elle est perdue, et que le dessin de Vou-

tier est très sommaire, on ne peut en estimer la

date par l'étude de la forme des lettres; mais

il se trouve que ce Théodoridas est connu

d'ailleurs. C'est lui qui a dédié à Poséidon, vers

370 avant J.-G., la statue d'homme — sans doute

son propre portrait — que nous reproduisons ici

d'après un dessin fait, par M. Gilliéron, au Musée

national d'Athènes.

La base de la

statue a été dé-

couverte ancien-

nement, trans-

portée au vieux

port et publiée

en 1877; la sta-

tue a été exhu-

mée la même

année, au lieu

dit Klima.

M. Cavvadias

et tous les ar-

chéologues qui

l'ont vue debout

sur son piédes-

tal , affirment,

sans aucune ré-

serve , que la

base appartient

bien à la sta-

tue (1). L'ins-

cription gravée

sur cette base

se traduit ainsi :

« Théodoridas ,

fils de Daistra-

tos, à Poséi-

don. »

Or, la statue de Théodoridas faisait partie d'un

ensemble. En même temps qu'elle, on a découvert

une statue colossale de Poséidon, haute de plus

de 2 mètres, qui est aujourd'hui au Musée

d'Athènes (2). Il est assez naturel de penser que

Théodoridas, ayant consacré le colosse de Poséi-

don en même temps que d'autres statues (3), ait

voulu aussi consacrer au dieu sa propre image

comme celle d'un respectueux adorateur. Les

.dédicaces de ce genre sont fréquentes en Grèce ;

les textes littéraires en ont conservé plus d'un

exemple.

(1) Cavvadias, Olypta, t. I", p. 193, n° 237.

(2) S. Reinach, Répertoire de la statuaire, t. II,

p. 28; Gazette des Beaux-Arts, 1x90, I, p. 339.

Il n'y ne a pas encore de bonne publication.

(3) Voir Chronique des Arts, 1897, p. 43. Il

serait bien désirable de publier la note relative

aux découvertes de 1877, que Ch. Tissot adressa

d'Athènes au ministère des Affaires étrangères.

Cette note était accompagnée de dessins. J'en ai

vainement demandé communication au dernier

directeur des Archives ; mais je compte revenir

à la charge auprès de son successeur.

Cela étant, il est bien probable que la statue de

Poséidon doit être contemporaine de la dédicace

de Théodoridas, à moins qu'on ne veuille suppo-

ser, tout à fait gratuitement, que le Poséidon de

Théodoridas ait été remplacé plus tard par quel-

que autre image du même dieu. Assurément, cela

est possible ; mais, en bonne méthode, il faut rai-

sonner d'après les vraisemblances, dès qu'un

motif très grave, qui n'existe pas dans l'espèce,

ne nous oblige pas à raisonner autrement. Donc,

jusqu'à preuve du contraire, j'admettrai que le

Poséidon de Milo a été sculpté vers 370 avant

J.-C, c'est-à-dire à l'époque où l'école de Phi-

dias, continuée par Alcamène et par Géphisodote

le vieux, allait faire place à celles de Scopas et

de Praxitèle.

Cette conclusion peut paraître étrange, parce

que tous les archéologues, jusqu'à présont, ont

placé le Poséidon, d'après le style, vers l'an 150

avant J.-C. Mais les archéologues peuvent s'être

trompés sur ce point. M. Furtwaengler ne vient-

il pas, tout récemment encore, de signaler à Ve-

nise des originaux de la plus belle époque grec-

que, que l'on s'accordait à considérer comme des

oeuvres alexandrines ou romaines (1)'? Et si, pour

un chef-d'oeuvre comme la Vénus de Milo, les

plus habiles archéologues n'ont pu se mettre

d'accord, les uns la plaçant vers 400, les autres

vers 150 avant J.-C, n'a t-onpas le droit, quand il

s'agit d'une œuvre moins parfaite, quoique sans

conteste d'une belle allure, d'arguer de la latitude

que nous laisse notre connaissance encore rudi-

mentaire des styles grecs ?

Non seulement le Poséidon est, comme la

Vénus, de dimensions colossales, mais il pré-

sente, avec la Vénus, des analogies incontestables,

en particulier dans la disposition et le traitement

des draperies. Ces analogies avaient frappé très

vivement M. Furtwaengler ; elles ne le gênaient

d'ailleurs pas, puisqu'il plaçait Poséidon et Vénus

vers 150 avant J.-G. Elles ne nous gênent pas

davantage, nous qui croyons les deux statues de

plus de deux cents ans antérieures. Il y a donc

moyen de s'entendre.

Et la statue de Théodoridas ? Elle est sans tête,

ce qui enlève toujours un élément d'appréciation.

Avouons franchement qu'à première vue on

l'attribuerait volontiers à l'époque romaine, où

les figures drapées de la sorte sont très, nom-

breuses. Mais les artistes romains n'ont rien,

inventé; leurs types convenus d'hommes drapés,

de femmes drapées, sont imités de motifs grecs

de la belle époque, en particulier du iv° siècle.

Si le travail de la statue de Théodoridas n'est pas

très bon, cela n'empêche pas du tout d'attribuer

cette figure au ive siècle ; il y à certes moins de

différence, comme qualité, entre le Théodoridas

et le Poséidon qu'entre le Poséidon et la Vénus (2).

Or, Poséidon et Vénus doivent être contem-

porains. Et tout fait penser que ces deux ligures

(1) Voir Mémoires de VAcadémie de Bavière,

t. XXI (1898).

(2) M. Collignon, qui place le Poséidon au

n» siècle, croit le Théodoridas de la même époque.

M. Furtwaengler et M. Collignon trouvent que le

Poséidon ressemble à la Vénus. Donc, il n'y a

pas trop de témérité à rapprocher de la Vénus

notre statue de Théodoridas.