verständliche Himmelsgabe hinnimmt wie die

Blumen des Feldes. Die religiösen Stoffe und

ihre künstlerische Verkörperung waren ebenso

wie der Stil Allgemeinbesitz und unfehlbare

Grundlage, worauf der einzelne Meister seine

Werke gestaltet. Selbst die geringen, handwerk?

liehen Arbeiten werden daher ge?

tragen und gehoben von diesem

großen Gesamtwillen, der Hirns

mel und Erde zu einem geschlos«

senen Kulturideal zu formen ver«

standen hat. Die nicht wenis

gen künstlerisch hervorragenden

Werke alle aufzuführen, verbietet

der Raum. Genannt seien der ers

greifende Johannes unter dem

Kreuz aus der Werkstatt des

N aumburger Lettnermeisters, der

sitzende Bischof von edlem Wurf

des Gewandes und peruginesker

Innigkeit, vermutlich aus Prag,der

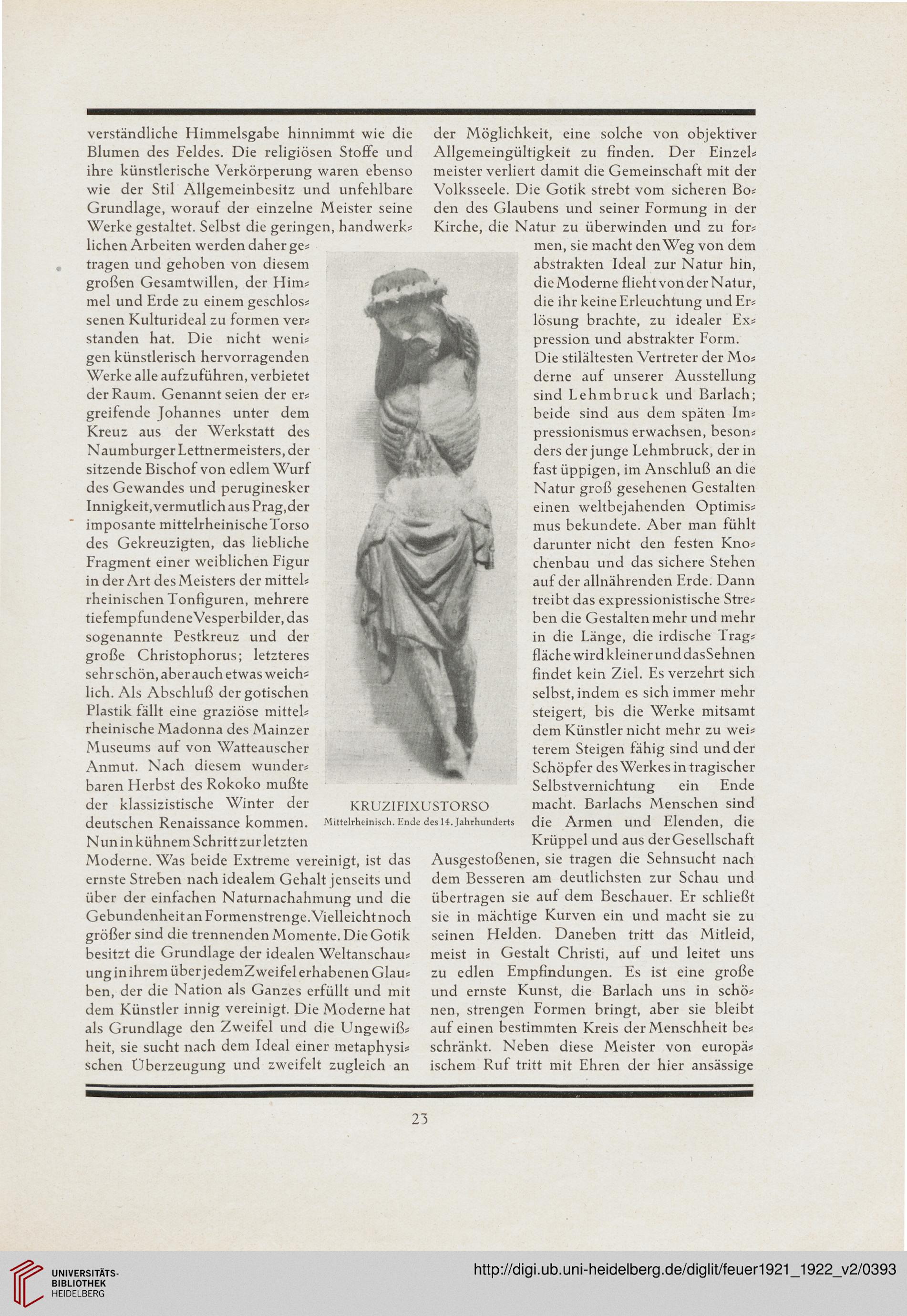

imposante mittelrheinischeTorso

des Gekreuzigten, das liebliche

Fragment einer weiblichen Figur

in der Art des Meisters der mittels

rheinischen Tonfiguren, mehrere

tiefempfundeneVesperbilder, das

sogenannte Pestkreuz und der

große Christophorus; letzteres

sehr schön, aber auch etwas weich«

lieh. Als Abschluß der gotischen

Plastik fällt eine graziöse mittels

rheinische Madonna des Mainzer

Museums auf von Watteauscher

Anmut. Nach diesem Wunders

baren Herbst des Rokoko mußte

der klassizistische Winter der

deutschen Renaissance kommen.

Nun in kühnem Schrittzurletzten

Moderne. Was beide Extreme vereinigt, ist das

ernste Streben nach idealem Gehalt jenseits und

über der einfachen Naturnachahmung und die

Gebundenheit an Formenstrenge. Vielleicht noch

größer sind die trennenden Momente. Die Gotik

besitzt die Grundlage der idealen Weltanschaus

ung in ihrem überjedemZweifel erhabenen Glaus

ben, der die Nation als Ganzes erfüllt und mit

dem Künstler innig vereinigt. Die Moderne hat

als Grundlage den Zweifel und die Ungewiß?

heit, sie sucht nach dem Ideal einer metaphysis

sehen Überzeugung und zweifelt zugleich an

der Möglichkeit, eine solche von objektiver

Allgemeingültigkeit zu finden. Der Einzels

meister verliert damit die Gemeinschaft mit der

Volksseele. Die Gotik strebt vom sicheren Bos

den des Glaubens und seiner Formung in der

Kirche, die Natur zu überwinden und zu fors

men, sie macht den Weg von dem

abstrakten Ideal zur Natur hin,

dieModerne fliehtvonderNatur,

die ihr keine Erleuchtung und Er?

lösung brachte, zu idealer Ex?

pression und abstrakter Form.

Die stilältesten Vertreter der Mos

derne auf unserer Ausstellung

sind Lehmbruck und Barlach;

beide sind aus dem späten Ims

pressionismus erwachsen, besons

ders der junge Lehmbruck, der in

fast üppigen, im Anschluß an die

Natur groß gesehenen Gestalten

einen weltbejahenden Optimis?

mus bekundete. Aber man fühlt

darunter nicht den festen Knos

chenbau und das sichere Stehen

auf der allnährenden Erde. Dann

treibt das expressionistische Stre?

ben die Gestalten mehr und mehr

in die Länge, die irdische Trägs

fläche wird kleiner und dasSehnen

findet kein Ziel. Es verzehrt sich

selbst, indem es sich immer mehr

steigert, bis die Werke mitsamt

dem Künstler nicht mehr zu weis

terem Steigen fähig sind und der

Schöpfer des Werkes in tragischer

Selbstvernichtung ein Ende

macht. Barlachs Menschen sind

die Armen und Elenden, die

Krüppel und aus der Gesellschaft

Ausgestoßenen, sie tragen die Sehnsucht nach

dem Besseren am deutlichsten zur Schau und

übertragen sie auf dem Beschauer. Er schließt

sie in mächtige Kurven ein und macht sie zu

seinen Helden. Daneben tritt das Mitleid,

meist in Gestalt Christi, auf und leitet uns

zu edlen Empfindungen. Es ist eine große

und ernste Kunst, die Barlach uns in schö?

nen, strengen Formen bringt, aber sie bleibt

auf einen bestimmten Kreis der Menschheit be?

schränkt. Neben diese Meister von europä?

ischem Ruf tritt mit Ehren der hier ansässige

KRUZIFIXUSTORSO

Mittelrheinisch. Ende des 14. Jahrhunderts

23

Blumen des Feldes. Die religiösen Stoffe und

ihre künstlerische Verkörperung waren ebenso

wie der Stil Allgemeinbesitz und unfehlbare

Grundlage, worauf der einzelne Meister seine

Werke gestaltet. Selbst die geringen, handwerk?

liehen Arbeiten werden daher ge?

tragen und gehoben von diesem

großen Gesamtwillen, der Hirns

mel und Erde zu einem geschlos«

senen Kulturideal zu formen ver«

standen hat. Die nicht wenis

gen künstlerisch hervorragenden

Werke alle aufzuführen, verbietet

der Raum. Genannt seien der ers

greifende Johannes unter dem

Kreuz aus der Werkstatt des

N aumburger Lettnermeisters, der

sitzende Bischof von edlem Wurf

des Gewandes und peruginesker

Innigkeit, vermutlich aus Prag,der

imposante mittelrheinischeTorso

des Gekreuzigten, das liebliche

Fragment einer weiblichen Figur

in der Art des Meisters der mittels

rheinischen Tonfiguren, mehrere

tiefempfundeneVesperbilder, das

sogenannte Pestkreuz und der

große Christophorus; letzteres

sehr schön, aber auch etwas weich«

lieh. Als Abschluß der gotischen

Plastik fällt eine graziöse mittels

rheinische Madonna des Mainzer

Museums auf von Watteauscher

Anmut. Nach diesem Wunders

baren Herbst des Rokoko mußte

der klassizistische Winter der

deutschen Renaissance kommen.

Nun in kühnem Schrittzurletzten

Moderne. Was beide Extreme vereinigt, ist das

ernste Streben nach idealem Gehalt jenseits und

über der einfachen Naturnachahmung und die

Gebundenheit an Formenstrenge. Vielleicht noch

größer sind die trennenden Momente. Die Gotik

besitzt die Grundlage der idealen Weltanschaus

ung in ihrem überjedemZweifel erhabenen Glaus

ben, der die Nation als Ganzes erfüllt und mit

dem Künstler innig vereinigt. Die Moderne hat

als Grundlage den Zweifel und die Ungewiß?

heit, sie sucht nach dem Ideal einer metaphysis

sehen Überzeugung und zweifelt zugleich an

der Möglichkeit, eine solche von objektiver

Allgemeingültigkeit zu finden. Der Einzels

meister verliert damit die Gemeinschaft mit der

Volksseele. Die Gotik strebt vom sicheren Bos

den des Glaubens und seiner Formung in der

Kirche, die Natur zu überwinden und zu fors

men, sie macht den Weg von dem

abstrakten Ideal zur Natur hin,

dieModerne fliehtvonderNatur,

die ihr keine Erleuchtung und Er?

lösung brachte, zu idealer Ex?

pression und abstrakter Form.

Die stilältesten Vertreter der Mos

derne auf unserer Ausstellung

sind Lehmbruck und Barlach;

beide sind aus dem späten Ims

pressionismus erwachsen, besons

ders der junge Lehmbruck, der in

fast üppigen, im Anschluß an die

Natur groß gesehenen Gestalten

einen weltbejahenden Optimis?

mus bekundete. Aber man fühlt

darunter nicht den festen Knos

chenbau und das sichere Stehen

auf der allnährenden Erde. Dann

treibt das expressionistische Stre?

ben die Gestalten mehr und mehr

in die Länge, die irdische Trägs

fläche wird kleiner und dasSehnen

findet kein Ziel. Es verzehrt sich

selbst, indem es sich immer mehr

steigert, bis die Werke mitsamt

dem Künstler nicht mehr zu weis

terem Steigen fähig sind und der

Schöpfer des Werkes in tragischer

Selbstvernichtung ein Ende

macht. Barlachs Menschen sind

die Armen und Elenden, die

Krüppel und aus der Gesellschaft

Ausgestoßenen, sie tragen die Sehnsucht nach

dem Besseren am deutlichsten zur Schau und

übertragen sie auf dem Beschauer. Er schließt

sie in mächtige Kurven ein und macht sie zu

seinen Helden. Daneben tritt das Mitleid,

meist in Gestalt Christi, auf und leitet uns

zu edlen Empfindungen. Es ist eine große

und ernste Kunst, die Barlach uns in schö?

nen, strengen Formen bringt, aber sie bleibt

auf einen bestimmten Kreis der Menschheit be?

schränkt. Neben diese Meister von europä?

ischem Ruf tritt mit Ehren der hier ansässige

KRUZIFIXUSTORSO

Mittelrheinisch. Ende des 14. Jahrhunderts

23