93

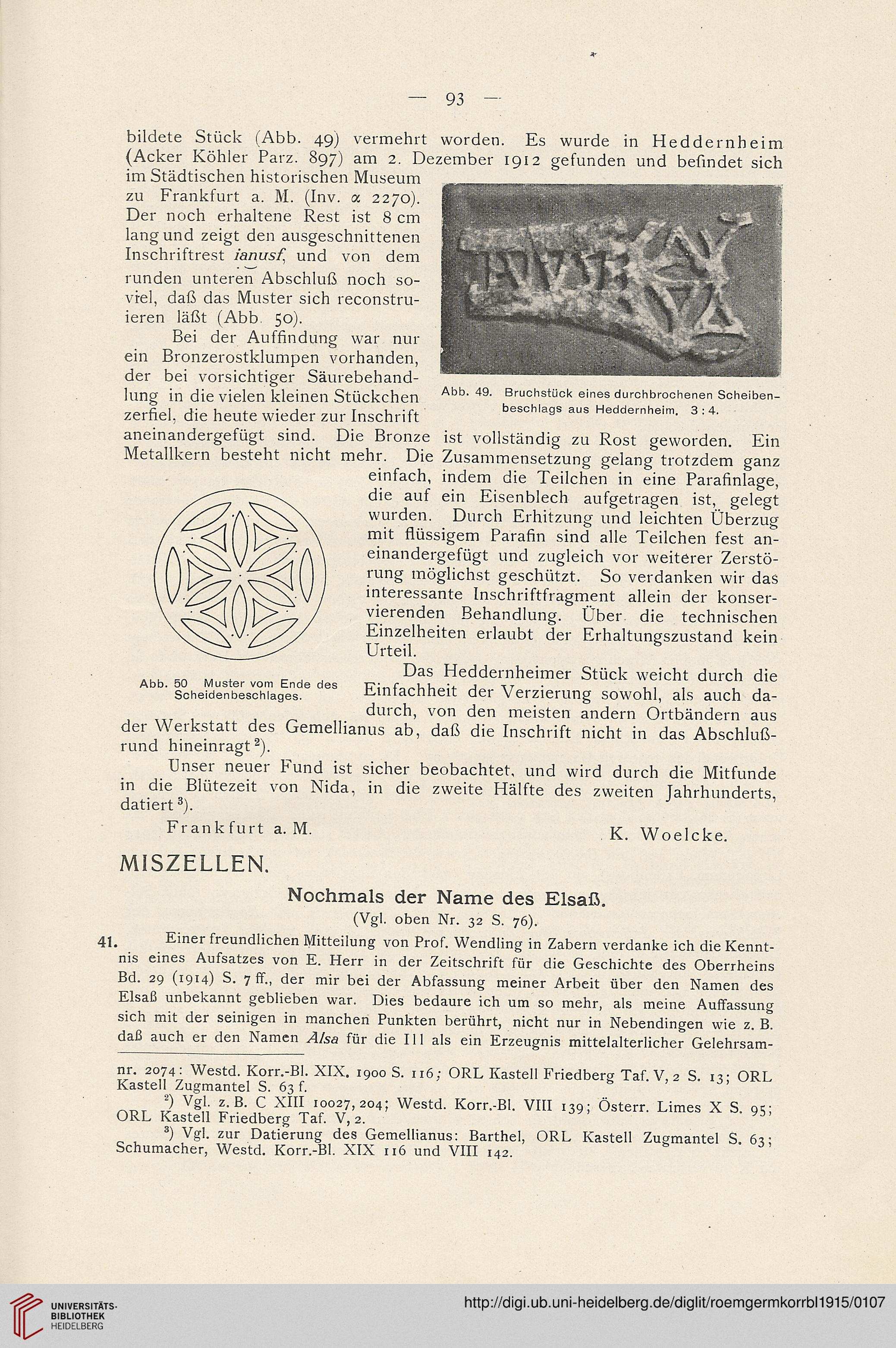

Abb. 49. Bruchstück eines durchbrochenen Scheiben-

beschlags aus Heddernheim, 3:4.

bildete Stück (Abb. 49) vermehrt worden. Es wurde in Heddernheim

(Acker Kôhler Parz. 897) am 2. Dezember 1912 gefunden und befindet sich

im Stâdtischen historischen Museum

zu Frankfurt a. M. (Inv. α 2270).

Der noch erhaltene Rest ist 8 cm

langund zeigt den ausgeschnittenen

Inschriftrest ianusf, und von dem

runden unteren Abschluß noch so-

vrel, daß das Muster sich reconstru-

ieren läßt (Abb. 5°)·

Bei der Auffindung war nur

ein Bronzerostklumpen vorhanden,

der bei vorsichtiger Sâurebehand-

lung in die vielen kleinen Stückchen

zerfiel, die heute wieder zur Inschrift

aneinandergefügt sind. Die Bronze ist vollstândig zu Rost geworden. Ein

Metallkern besteht nicht mehr. Die Zusammensetzung gelang trotzdem ganz

einfach, indem die Teilchen in eine Parafinlage,

die auf ein Eisenblech aufgetragen ist, gelegt

wurden. Durch Erhitzung und leichten Überzug

mit flüssigem Parafin sind alle Teilchen fest an-

einandergefügt und zugleich vor weiterer Zerstô-

rung môglichst geschützt. So verdanken wir das

interessante Inschriftfragment allein der konser-

vierenden Behandlung. Über die technischen

Einzelheiten erlaubt der Erhaltungszustand kein

Urteil.

Das Heddernheimer Stück weicht durch die

Einfachheit der Verzierung sowohl, als auch da-

durch, von den meisten andern Ortbândern aus

der Werkstatt des Gemellianus ab, daß die Inschrift nicht in das Abschluß-

rund hineinragt * 2).

Unser neuer Fund ist sicher beobachtet, und wird durch die Mitfunde

in die Blütezeit von Nida, in die zweite Halfte des zweiten Jahrhunderts,

datiert 3).

Frankfurt a. M. K. Woelcke.

Abb. 50 Muster vom Ende des

Scheidenbeschlages.

MISZELLEN.

Nochmals der Name des Elsaß.

(Vgl. oben Nr. 32 S. 76).

4J. Einer freundlichen Mitteilung von Prof. Wendling in Zabern verdanke ich die Kennt-

nis eines Aufsatzes von E. Herr in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins

Bd. 29 (1914) S. 7 ff., der mir bei der Abfassung meiner Arbeit über den Namen des

Elsaß unbekannt geblieben war. Dies bedaure ich um so mehr, als meine Auffassung

sich mit der seinigen in manchen Punkten berührt, nicht nur in Nebendingen wie z. B.

daß auch er den Namen Alsa für die 111 als ein Erzeugnis mittelalterlicher Gelehrsam-

nr. 2074: Westd. Korr.-Bl. XIX, 1900 S. 116; ORL Kastell ï'riedberg Taf. V, 2 S. 13; ORL

Kastell Zugmantel S. 63 f.

2) Vgl. z. B. C XIII 10027,204; Westd. Korr.-BI. VIII 139; Österr. Limes X S. 95;

ORL Kastell Friedberg Taf. V, 2.

3) Vgl. zur Datierung des Gemellianus: Barthel, ORL Kastell Zugmantel S. 63;

Schumacher, Westd. Korr.-Bl. XIX 116 und VIII 142.

Abb. 49. Bruchstück eines durchbrochenen Scheiben-

beschlags aus Heddernheim, 3:4.

bildete Stück (Abb. 49) vermehrt worden. Es wurde in Heddernheim

(Acker Kôhler Parz. 897) am 2. Dezember 1912 gefunden und befindet sich

im Stâdtischen historischen Museum

zu Frankfurt a. M. (Inv. α 2270).

Der noch erhaltene Rest ist 8 cm

langund zeigt den ausgeschnittenen

Inschriftrest ianusf, und von dem

runden unteren Abschluß noch so-

vrel, daß das Muster sich reconstru-

ieren läßt (Abb. 5°)·

Bei der Auffindung war nur

ein Bronzerostklumpen vorhanden,

der bei vorsichtiger Sâurebehand-

lung in die vielen kleinen Stückchen

zerfiel, die heute wieder zur Inschrift

aneinandergefügt sind. Die Bronze ist vollstândig zu Rost geworden. Ein

Metallkern besteht nicht mehr. Die Zusammensetzung gelang trotzdem ganz

einfach, indem die Teilchen in eine Parafinlage,

die auf ein Eisenblech aufgetragen ist, gelegt

wurden. Durch Erhitzung und leichten Überzug

mit flüssigem Parafin sind alle Teilchen fest an-

einandergefügt und zugleich vor weiterer Zerstô-

rung môglichst geschützt. So verdanken wir das

interessante Inschriftfragment allein der konser-

vierenden Behandlung. Über die technischen

Einzelheiten erlaubt der Erhaltungszustand kein

Urteil.

Das Heddernheimer Stück weicht durch die

Einfachheit der Verzierung sowohl, als auch da-

durch, von den meisten andern Ortbândern aus

der Werkstatt des Gemellianus ab, daß die Inschrift nicht in das Abschluß-

rund hineinragt * 2).

Unser neuer Fund ist sicher beobachtet, und wird durch die Mitfunde

in die Blütezeit von Nida, in die zweite Halfte des zweiten Jahrhunderts,

datiert 3).

Frankfurt a. M. K. Woelcke.

Abb. 50 Muster vom Ende des

Scheidenbeschlages.

MISZELLEN.

Nochmals der Name des Elsaß.

(Vgl. oben Nr. 32 S. 76).

4J. Einer freundlichen Mitteilung von Prof. Wendling in Zabern verdanke ich die Kennt-

nis eines Aufsatzes von E. Herr in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins

Bd. 29 (1914) S. 7 ff., der mir bei der Abfassung meiner Arbeit über den Namen des

Elsaß unbekannt geblieben war. Dies bedaure ich um so mehr, als meine Auffassung

sich mit der seinigen in manchen Punkten berührt, nicht nur in Nebendingen wie z. B.

daß auch er den Namen Alsa für die 111 als ein Erzeugnis mittelalterlicher Gelehrsam-

nr. 2074: Westd. Korr.-Bl. XIX, 1900 S. 116; ORL Kastell ï'riedberg Taf. V, 2 S. 13; ORL

Kastell Zugmantel S. 63 f.

2) Vgl. z. B. C XIII 10027,204; Westd. Korr.-BI. VIII 139; Österr. Limes X S. 95;

ORL Kastell Friedberg Taf. V, 2.

3) Vgl. zur Datierung des Gemellianus: Barthel, ORL Kastell Zugmantel S. 63;

Schumacher, Westd. Korr.-Bl. XIX 116 und VIII 142.