167

1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.

168

Mittwoch der ersten Adventswoche neben der

Perikope aus Lukas 3, 3 f. die Darstellung der

Predigt des Vorläufers, für den Freitag neben

Lukas 3, 7 f.- eine ähnliche Szene, für den

zweiten Adventssonntag neben der Verkündi-

gung der Vorzeichen des Weltunterganges

(Lukas 21, 25 f.) ein Bild, worin Jesus seinen

Jüngern jene Vorzeichen nennt. In ähnlicher

Weise begnügt sich der Maler in vielen Bil-

dern, nicht den Inhalt der Worte des Herrn

zu schildern, sondern nur den Herrn redend

zu zeigen, wodurch er gezwungen wird, die

Szene des zwischen seinen Jüngern oder bei j

den Juden stehenden

Heilandes sehr oft zu

wiederholen.. Auch

der Täufer erscheint

öfter redend vor ver-

schiedenen Zuhörern.

In jenen Bildern,

worin Ereignisse vor

Augen gestellt wer-

den, lehnt der Zeich-

ner sich natürlich an

ältere Vorbilder so

an, daß er in den

Bahnen der dama-'

ligen Ikonographie

bleibt. Er schließt

sich jedoch nie ganz

genau, nie sklavisch

seinen Vorlagen an,

sondern ändert sie

stets mehr oder

weniger.

In manchen Kom-

positionen hat er die

Bilder des gegen Ende des X. Jahrh. in der

Reichenau ausgemalten Codex Egberti, welcher

zu seiner Zeit im Dome zu Trier lag, wenig

umgearbeitet, so z. B. in den Darstellungen

der Taufe (27), der Stillung des Meeresstur-

mes (33), der Heilung eines Blinden (40) und

eines Gichtbrüchigen (50), der Auferweckung

des Lazarus (71), des Fischfanges nach Christi

Auferstehung (100) und der Erscheinung des

Erstandenen vor Magdalena (101). Sehr wich-

tig ist mit Rücksicht auf Benutzung des Egberts-

evangelistars seineDarstellung des Pfingst-

festes (121).

Der obere Teil der Miniatur (Abb. 2) stellt

einen Saal dar, ist darum mit Zinnen gekrönt.

Die Taube des Heiligen Geistes steigt her-

"triNT-

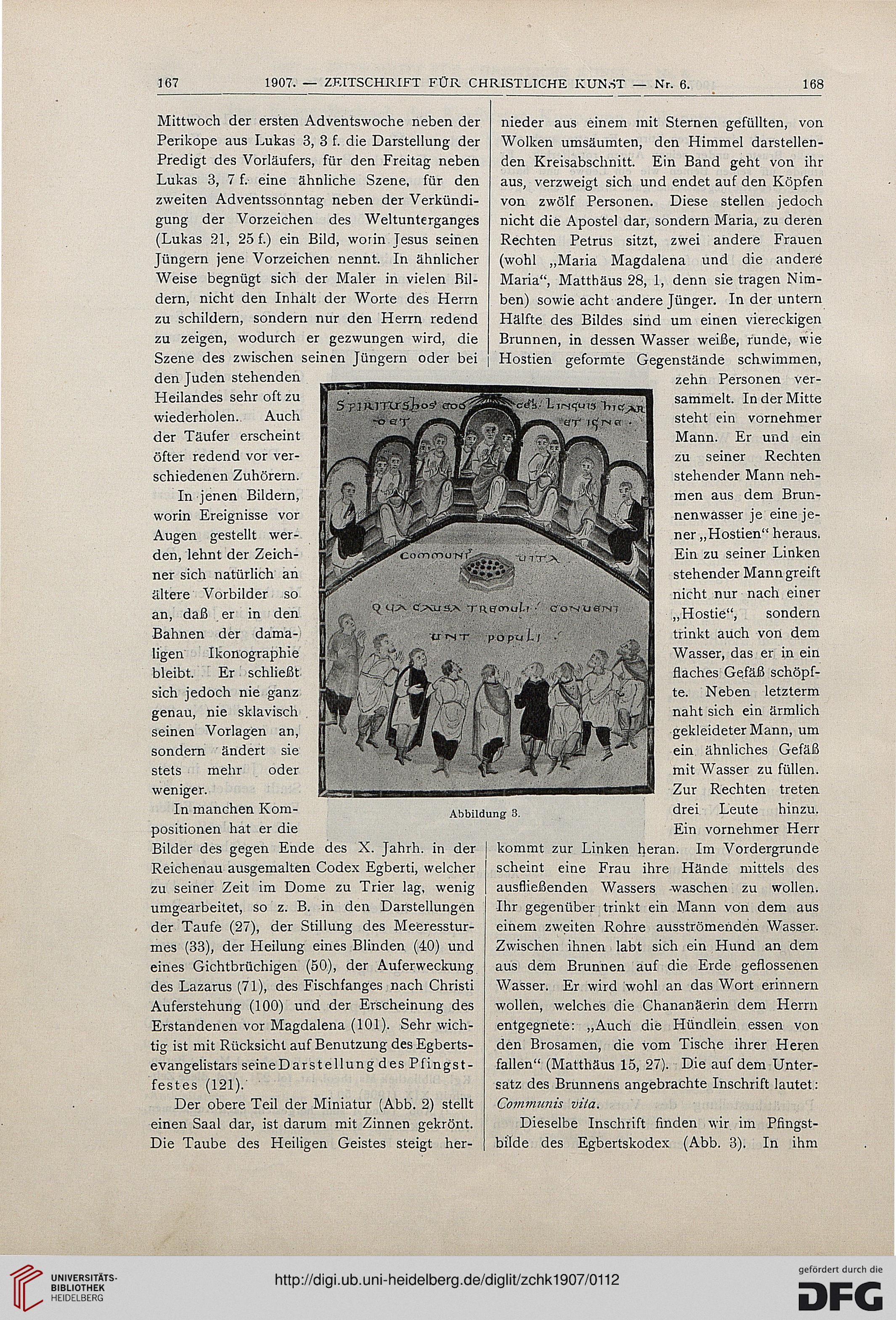

Abbildung 3.

nieder aus einem mit Sternen gefüllten, von

Wolken umsäumten, den Himmel darstellen-

den Kreisabschnitt. Ein Band geht von ihr

aus, verzweigt sich und endet auf den Köpfen

von zwölf Personen. Diese stellen jedoch

nicht die Apostel dar, sondern Maria, zu deren

Rechten Petrus sitzt, zwei andere Frauen

(wohl „Maria Magdalena und die andere

Maria", Matthäus 28, 1, denn sie tragen Nim-

ben) sowie acht andere Jünger. In der untern

Hälfte des Bildes sind um einen viereckigen

Brunnen, in dessen Wasser weiße, runde, wie

Hostien geformte Gegenstände schwimmen,

zehn Personen ver-

sammelt. In der Mitte

steht ein vornehmer

Mann. Er und ein

zu seiner Rechten

stehender Mann neh-

men aus dem Brun-

nenwasser je eine je-

ner „Hostien" heraus.

Ein zu seiner Linken

stehender Mann greift

nicht nur nach einer

„Hostie", sondern

trinkt auch von dem

Wasser, das er in ein

flaches Gefäß schöpf-

te. Neben letzterm

naht sich ein ärmlich

gekleideter Mann, um

ein ähnliches Gefäß

mit Wasser zu füllen.

Zur Rechten treten

drei Leute hinzu.

Ein vornehmer Herr

kommt zur Linken heran. Im Vordergrunde

scheint eine Frau ihre Hände mittels des

ausfließenden Wassers -waschen zu wollen-

Ihr gegenüber trinkt ein Mann von dem aus

einem zweiten Rohre ausströmenden Wasser.

Zwischen ihnen labt sich ein Hund an dem

aus dem Brunnen auf die Erde geflossenen

Wasser. Er wird wohl an das Wort erinnern

wollen, welches die Chananäerin dem Herrn

entgegnete: „Auch die Hündlein essen von

den Brosamen, die vom Tische ihrer Heren

fallen" (Matthäus 15, 27). Die auf dem Unter-

satz des Brunnens angebrachte Inschrift lautet:

Communis vila.

Dieselbe Inschrift finden wir im Pfingst-

bilde des Egbertskodex (Abb. 3). In ihm

popuhi •'.

1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.

168

Mittwoch der ersten Adventswoche neben der

Perikope aus Lukas 3, 3 f. die Darstellung der

Predigt des Vorläufers, für den Freitag neben

Lukas 3, 7 f.- eine ähnliche Szene, für den

zweiten Adventssonntag neben der Verkündi-

gung der Vorzeichen des Weltunterganges

(Lukas 21, 25 f.) ein Bild, worin Jesus seinen

Jüngern jene Vorzeichen nennt. In ähnlicher

Weise begnügt sich der Maler in vielen Bil-

dern, nicht den Inhalt der Worte des Herrn

zu schildern, sondern nur den Herrn redend

zu zeigen, wodurch er gezwungen wird, die

Szene des zwischen seinen Jüngern oder bei j

den Juden stehenden

Heilandes sehr oft zu

wiederholen.. Auch

der Täufer erscheint

öfter redend vor ver-

schiedenen Zuhörern.

In jenen Bildern,

worin Ereignisse vor

Augen gestellt wer-

den, lehnt der Zeich-

ner sich natürlich an

ältere Vorbilder so

an, daß er in den

Bahnen der dama-'

ligen Ikonographie

bleibt. Er schließt

sich jedoch nie ganz

genau, nie sklavisch

seinen Vorlagen an,

sondern ändert sie

stets mehr oder

weniger.

In manchen Kom-

positionen hat er die

Bilder des gegen Ende des X. Jahrh. in der

Reichenau ausgemalten Codex Egberti, welcher

zu seiner Zeit im Dome zu Trier lag, wenig

umgearbeitet, so z. B. in den Darstellungen

der Taufe (27), der Stillung des Meeresstur-

mes (33), der Heilung eines Blinden (40) und

eines Gichtbrüchigen (50), der Auferweckung

des Lazarus (71), des Fischfanges nach Christi

Auferstehung (100) und der Erscheinung des

Erstandenen vor Magdalena (101). Sehr wich-

tig ist mit Rücksicht auf Benutzung des Egberts-

evangelistars seineDarstellung des Pfingst-

festes (121).

Der obere Teil der Miniatur (Abb. 2) stellt

einen Saal dar, ist darum mit Zinnen gekrönt.

Die Taube des Heiligen Geistes steigt her-

"triNT-

Abbildung 3.

nieder aus einem mit Sternen gefüllten, von

Wolken umsäumten, den Himmel darstellen-

den Kreisabschnitt. Ein Band geht von ihr

aus, verzweigt sich und endet auf den Köpfen

von zwölf Personen. Diese stellen jedoch

nicht die Apostel dar, sondern Maria, zu deren

Rechten Petrus sitzt, zwei andere Frauen

(wohl „Maria Magdalena und die andere

Maria", Matthäus 28, 1, denn sie tragen Nim-

ben) sowie acht andere Jünger. In der untern

Hälfte des Bildes sind um einen viereckigen

Brunnen, in dessen Wasser weiße, runde, wie

Hostien geformte Gegenstände schwimmen,

zehn Personen ver-

sammelt. In der Mitte

steht ein vornehmer

Mann. Er und ein

zu seiner Rechten

stehender Mann neh-

men aus dem Brun-

nenwasser je eine je-

ner „Hostien" heraus.

Ein zu seiner Linken

stehender Mann greift

nicht nur nach einer

„Hostie", sondern

trinkt auch von dem

Wasser, das er in ein

flaches Gefäß schöpf-

te. Neben letzterm

naht sich ein ärmlich

gekleideter Mann, um

ein ähnliches Gefäß

mit Wasser zu füllen.

Zur Rechten treten

drei Leute hinzu.

Ein vornehmer Herr

kommt zur Linken heran. Im Vordergrunde

scheint eine Frau ihre Hände mittels des

ausfließenden Wassers -waschen zu wollen-

Ihr gegenüber trinkt ein Mann von dem aus

einem zweiten Rohre ausströmenden Wasser.

Zwischen ihnen labt sich ein Hund an dem

aus dem Brunnen auf die Erde geflossenen

Wasser. Er wird wohl an das Wort erinnern

wollen, welches die Chananäerin dem Herrn

entgegnete: „Auch die Hündlein essen von

den Brosamen, die vom Tische ihrer Heren

fallen" (Matthäus 15, 27). Die auf dem Unter-

satz des Brunnens angebrachte Inschrift lautet:

Communis vila.

Dieselbe Inschrift finden wir im Pfingst-

bilde des Egbertskodex (Abb. 3). In ihm

popuhi •'.