Künstler und Kunstpreise.

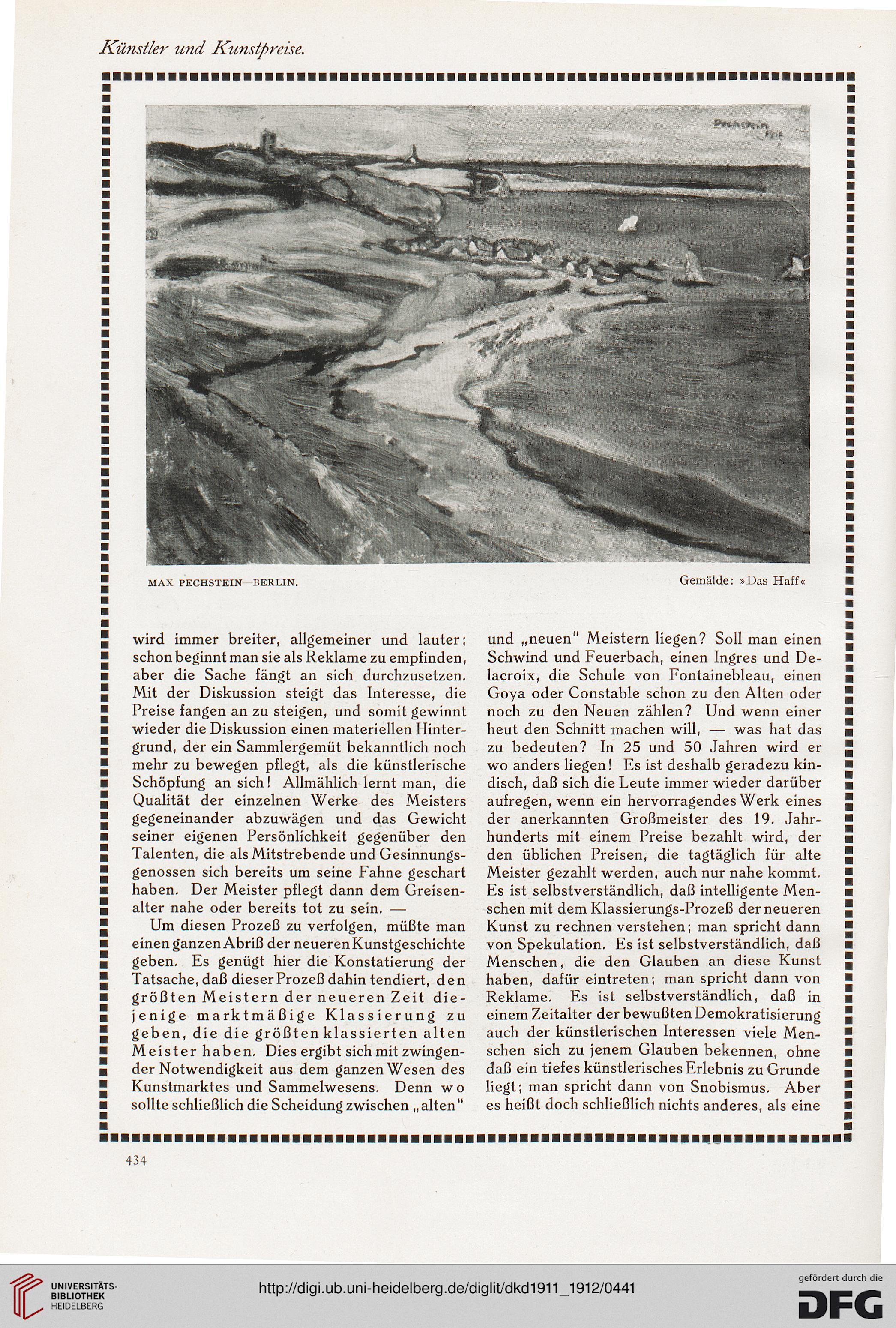

MAX PECHSTEIN BERLIN.

Gemälde: »Das Haff«

wird immer breiter, allgemeiner und lauter;

schonbeginnt man sie als Reklame zu empfinden,

aber die Sache fängt an sich durchzusetzen.

Mit der Diskussion steigt das Interesse, die

Preise fangen an zu steigen, und somit gewinnt

wieder die Diskussion einen materiellen Hinter-

grund, der ein Sammlergemüt bekanntlich noch

mehr zu bewegen pflegt, als die künstlerische

Schöpfung an sich! Allmählich lernt man, die

Qualität der einzelnen Werke des Meisters

gegeneinander abzuwägen und das Gewicht

seiner eigenen Persönlichkeit gegenüber den

Talenten, die als Mitstrebende und Gesinnungs-

genossen sich bereits um seine Fahne geschart

haben. Der Meister pflegt dann dem Greisen-

alter nahe oder bereits tot zu sein. —

Um diesen Prozeß zu verfolgen, müßte man

einen ganzen Abriß der neueren Kunstgeschichte

geben. Es genügt hier die Konstatierung der

Tatsache, daß dieser Prozeß dahin tendiert, den

größten Meistern der neueren Zeit die-

jenige marktmäßige Klassierung zu

geben, die die größten klassierten alten

Meister haben. Dies ergibt sich mit zwingen-

der Notwendigkeit aus dem ganzen Wesen des

Kunstmarktes und Sammelwesens. Denn w o

sollte schließlich die Scheidung zwischen „ alten "

und „neuen" Meistern liegen? Soll man einen

Schwind und Feuerbach, einen Ingres und De-

lacroix, die Schule von Fontainebleau, einen

Goya oder Constable schon zu den Alten oder

noch zu den Neuen zählen? Und wenn einer

heut den Schnitt machen will, — was hat das

zu bedeuten? In 25 und 50 Jahren wird er

wo anders liegen! Es ist deshalb geradezu kin-

disch, daß sich die Leute immer wieder darüber

aufregen, wenn ein hervorragendes Werk eines

der anerkannten Großmeister des 19. Jahr-

hunderts mit einem Preise bezahlt wird, der

den üblichen Preisen, die tagtäglich für alte

Meister gezahlt werden, auch nur nahe kommt.

Es ist selbstverständlich, daß intelligente Men-

schen mit dem Klassierungs-Prozeß der neueren

Kunst zu rechnen verstehen; man spricht dann

von Spekulation. Es ist selbstverständlich, daß

Menschen, die den Glauben an diese Kunst

haben, dafür eintreten; man spricht dann von

Reklame. Es ist selbstverständlich, daß in

einem Zeitalter der bewuß ten Demokratisierung

auch der künstlerischen Interessen viele Men-

schen sich zu jenem Glauben bekennen, ohne

daß ein tiefes künstlerisches Erlebnis zu Grunde

liegt; man spricht dann von Snobismus. Aber

es heißt doch schließlich nichts anderes, als eine

434

MAX PECHSTEIN BERLIN.

Gemälde: »Das Haff«

wird immer breiter, allgemeiner und lauter;

schonbeginnt man sie als Reklame zu empfinden,

aber die Sache fängt an sich durchzusetzen.

Mit der Diskussion steigt das Interesse, die

Preise fangen an zu steigen, und somit gewinnt

wieder die Diskussion einen materiellen Hinter-

grund, der ein Sammlergemüt bekanntlich noch

mehr zu bewegen pflegt, als die künstlerische

Schöpfung an sich! Allmählich lernt man, die

Qualität der einzelnen Werke des Meisters

gegeneinander abzuwägen und das Gewicht

seiner eigenen Persönlichkeit gegenüber den

Talenten, die als Mitstrebende und Gesinnungs-

genossen sich bereits um seine Fahne geschart

haben. Der Meister pflegt dann dem Greisen-

alter nahe oder bereits tot zu sein. —

Um diesen Prozeß zu verfolgen, müßte man

einen ganzen Abriß der neueren Kunstgeschichte

geben. Es genügt hier die Konstatierung der

Tatsache, daß dieser Prozeß dahin tendiert, den

größten Meistern der neueren Zeit die-

jenige marktmäßige Klassierung zu

geben, die die größten klassierten alten

Meister haben. Dies ergibt sich mit zwingen-

der Notwendigkeit aus dem ganzen Wesen des

Kunstmarktes und Sammelwesens. Denn w o

sollte schließlich die Scheidung zwischen „ alten "

und „neuen" Meistern liegen? Soll man einen

Schwind und Feuerbach, einen Ingres und De-

lacroix, die Schule von Fontainebleau, einen

Goya oder Constable schon zu den Alten oder

noch zu den Neuen zählen? Und wenn einer

heut den Schnitt machen will, — was hat das

zu bedeuten? In 25 und 50 Jahren wird er

wo anders liegen! Es ist deshalb geradezu kin-

disch, daß sich die Leute immer wieder darüber

aufregen, wenn ein hervorragendes Werk eines

der anerkannten Großmeister des 19. Jahr-

hunderts mit einem Preise bezahlt wird, der

den üblichen Preisen, die tagtäglich für alte

Meister gezahlt werden, auch nur nahe kommt.

Es ist selbstverständlich, daß intelligente Men-

schen mit dem Klassierungs-Prozeß der neueren

Kunst zu rechnen verstehen; man spricht dann

von Spekulation. Es ist selbstverständlich, daß

Menschen, die den Glauben an diese Kunst

haben, dafür eintreten; man spricht dann von

Reklame. Es ist selbstverständlich, daß in

einem Zeitalter der bewuß ten Demokratisierung

auch der künstlerischen Interessen viele Men-

schen sich zu jenem Glauben bekennen, ohne

daß ein tiefes künstlerisches Erlebnis zu Grunde

liegt; man spricht dann von Snobismus. Aber

es heißt doch schließlich nichts anderes, als eine

434