wobei im Dach häufig weitere Wohnräume

liegen; entsprechend beleben Zwerch- und

Dachhäuschen, an den Eckbauten auch

türmchenähnliche Ausbauten die Dachzone.

Als Fassadenmaterial überwiegt Verblend-

ziegel mit reichem, plastisch durchgearbei-

tetem Stuckdekor, in dem sich — adäquat

der Stilentwicklung des Späthistorismus —

Renaissance-, Manierismus-, Barock- und

vereinzelt Formen der Gotik mischen. Sel-

ten finden sich reine Verblendziegelfronten

(Drostestraße 1, 4, 6), oder Putzfassaden

(In der Steinriede 9), die an den jüngeren

Häusern Jugendstilelemente (In der Stein-

riede 7, 8, erbaut 1904) oder Ziegelgliede-

rung (In der Steinriede 1, erbaut um 1900)

zeigen.

Im ganzen sind die Baukörper durch Erker

und Risalite plastisch durchgebildet. Am

Wedekindplatz spiegeln die Gebäude durch

ihre Ausrichtung und das gleichmäßig ange-

wandte Motiv der beiden bis in die Dachzone

hochgezogenen türmchenartigen Eckerker

das Rund des Platzes, der dank dieser ein-

heitlichen Fassadengestaltung und der Pro-

portionen starke räumliche Qualität ge-

winnt. Die von hier ausstrahlenden Straßen

bieten sich aufgrund der vorwiegend gut be-

wahrten Bausubstanz als originale Straßen-

fluchten des späten 19. Jh. dar. Wo die Häu-

ser schmale Vorgärten besitzen — an der We-

dekind- und Körtingstraße — treten sie durch

ausluchtartige Vorbauten in den Straßen-

raum hinein, der von daher seine abwechs-

lungsreiche und gleichzeitig einheitliche

Struktur erhält. Besonders geschlossen wirkt

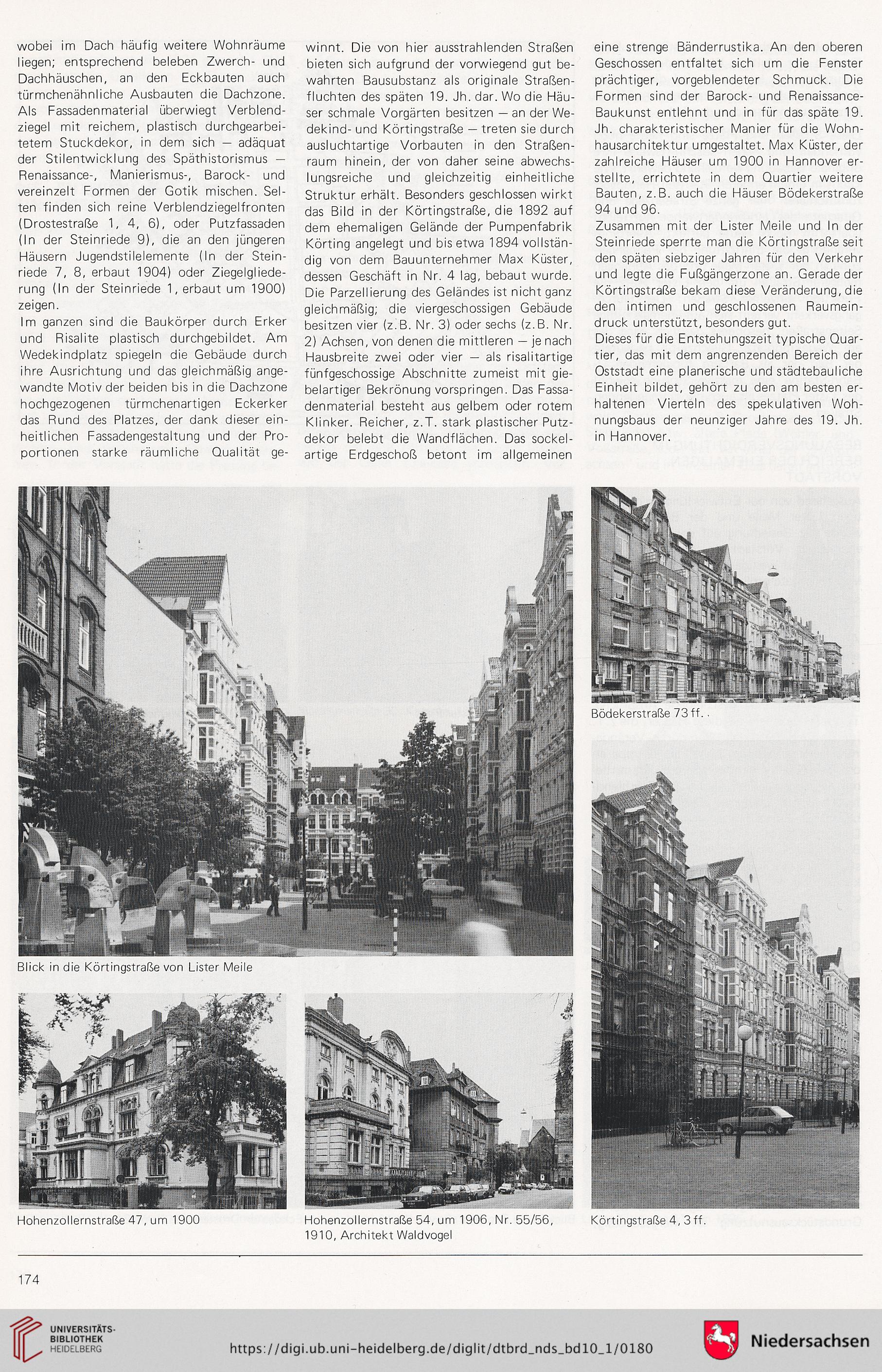

das Bild in der Körtingstraße, die 1892 auf

dem ehemaligen Gelände der Pumpenfabrik

Körting angelegt und bis etwa 1894 vollstän-

dig von dem Bauunternehmer Max Küster,

dessen Geschäft in Nr. 4 lag, bebaut wurde.

Die Parzellierung des Geländes ist nicht ganz

gleichmäßig; die viergeschossigen Gebäude

besitzen vier (z.B. Nr. 3) oder sechs (z.B. Nr.

2) Achsen, von denen die mittleren - je nach

Hausbreite zwei oder vier — als risalitartige

fünfgeschossige Abschnitte zumeist mit gie-

belartiger Bekrönung vorspringen. Das Fassa-

denmaterial besteht aus gelbem oder rotem

Klinker. Reicher, z.T. stark plastischer Putz-

dekor belebt die Wandflächen. Das sockel-

artige Erdgeschoß betont im allgemeinen

Blick in die Körtingstraße von L

Hohenzollernstraße 47, um 1900

Hohenzollernstraße 54, um 1900

1910, Architekt Waldvogel

eine strenge Bänderrustika. An den oberen

Geschossen entfaltet sich um die Fenster

prächtiger, vorgeblendeter Schmuck. Die

Formen sind der Barock- und Renaissance-

Baukunst entlehnt und in für das späte 19.

Jh. charakteristischer Manier für die Wohn-

hausarchitekturumgestaltet. Max Küster, der

zahlreiche Häuser um 1900 in Hannover er-

stellte, errichtete in dem Quartier weitere

Bauten, z.B. auch die Häuser Bödekerstraße

94 und 96.

Zusammen mit der Lister Meile und In der

Steinriede sperrte man die Körtingstraße seit

den späten siebziger Jahren für den Verkehr

und legte die Fußgängerzone an. Gerade der

Körtingstraße bekam diese Veränderung, die

den intimen und geschlossenen Raumein-

druck unterstützt, besonders gut.

Dieses für die Entstehungszeit typische Quar-

tier, das mit dem angrenzenden Bereich der

Oststadt eine planerische und städtebauliche

Einheit bildet, gehört zu den am besten er-

haltenen Vierteln des spekulativen Woh-

nungsbaus der neunziger Jahre des 19. Jh.

in Hannover.

Körtingstraße 4, 3 ff.

174

liegen; entsprechend beleben Zwerch- und

Dachhäuschen, an den Eckbauten auch

türmchenähnliche Ausbauten die Dachzone.

Als Fassadenmaterial überwiegt Verblend-

ziegel mit reichem, plastisch durchgearbei-

tetem Stuckdekor, in dem sich — adäquat

der Stilentwicklung des Späthistorismus —

Renaissance-, Manierismus-, Barock- und

vereinzelt Formen der Gotik mischen. Sel-

ten finden sich reine Verblendziegelfronten

(Drostestraße 1, 4, 6), oder Putzfassaden

(In der Steinriede 9), die an den jüngeren

Häusern Jugendstilelemente (In der Stein-

riede 7, 8, erbaut 1904) oder Ziegelgliede-

rung (In der Steinriede 1, erbaut um 1900)

zeigen.

Im ganzen sind die Baukörper durch Erker

und Risalite plastisch durchgebildet. Am

Wedekindplatz spiegeln die Gebäude durch

ihre Ausrichtung und das gleichmäßig ange-

wandte Motiv der beiden bis in die Dachzone

hochgezogenen türmchenartigen Eckerker

das Rund des Platzes, der dank dieser ein-

heitlichen Fassadengestaltung und der Pro-

portionen starke räumliche Qualität ge-

winnt. Die von hier ausstrahlenden Straßen

bieten sich aufgrund der vorwiegend gut be-

wahrten Bausubstanz als originale Straßen-

fluchten des späten 19. Jh. dar. Wo die Häu-

ser schmale Vorgärten besitzen — an der We-

dekind- und Körtingstraße — treten sie durch

ausluchtartige Vorbauten in den Straßen-

raum hinein, der von daher seine abwechs-

lungsreiche und gleichzeitig einheitliche

Struktur erhält. Besonders geschlossen wirkt

das Bild in der Körtingstraße, die 1892 auf

dem ehemaligen Gelände der Pumpenfabrik

Körting angelegt und bis etwa 1894 vollstän-

dig von dem Bauunternehmer Max Küster,

dessen Geschäft in Nr. 4 lag, bebaut wurde.

Die Parzellierung des Geländes ist nicht ganz

gleichmäßig; die viergeschossigen Gebäude

besitzen vier (z.B. Nr. 3) oder sechs (z.B. Nr.

2) Achsen, von denen die mittleren - je nach

Hausbreite zwei oder vier — als risalitartige

fünfgeschossige Abschnitte zumeist mit gie-

belartiger Bekrönung vorspringen. Das Fassa-

denmaterial besteht aus gelbem oder rotem

Klinker. Reicher, z.T. stark plastischer Putz-

dekor belebt die Wandflächen. Das sockel-

artige Erdgeschoß betont im allgemeinen

Blick in die Körtingstraße von L

Hohenzollernstraße 47, um 1900

Hohenzollernstraße 54, um 1900

1910, Architekt Waldvogel

eine strenge Bänderrustika. An den oberen

Geschossen entfaltet sich um die Fenster

prächtiger, vorgeblendeter Schmuck. Die

Formen sind der Barock- und Renaissance-

Baukunst entlehnt und in für das späte 19.

Jh. charakteristischer Manier für die Wohn-

hausarchitekturumgestaltet. Max Küster, der

zahlreiche Häuser um 1900 in Hannover er-

stellte, errichtete in dem Quartier weitere

Bauten, z.B. auch die Häuser Bödekerstraße

94 und 96.

Zusammen mit der Lister Meile und In der

Steinriede sperrte man die Körtingstraße seit

den späten siebziger Jahren für den Verkehr

und legte die Fußgängerzone an. Gerade der

Körtingstraße bekam diese Veränderung, die

den intimen und geschlossenen Raumein-

druck unterstützt, besonders gut.

Dieses für die Entstehungszeit typische Quar-

tier, das mit dem angrenzenden Bereich der

Oststadt eine planerische und städtebauliche

Einheit bildet, gehört zu den am besten er-

haltenen Vierteln des spekulativen Woh-

nungsbaus der neunziger Jahre des 19. Jh.

in Hannover.

Körtingstraße 4, 3 ff.

174