eine Terrasse mit Springbrunnen hin. Die

vergoldeten Bleiplastiken auf Sandsteinsok-

keln des Holländers Pieter von Empthusen

und Kulissengassen aus Hainbuchenhecken

betonen die Raumflucht.

Der Halbkreis des Zuschauerraums ist durch

eine Mauer eingefaßt, auf deren Absätzen

Sandsteinputten stehen. Er ist aus einem

Heckenquartier etwa von der Größe der

Bühne ausgeschnitten, in dessen Mitte sich

der „Königsbusch" befindet. In dem qua-

dratischen Heckenraum sind vier Standbilder

der herzoglichen Familie von 1692 durch

Arnold Roßfeld aufgestellt.

Die eigentliche Erweiterung und Ausgestal-

tung des Großen Gartens setzte 1696 ein mit

der Ausschachtung der das Rechteck an drei

Seiten im Osten, Süden und Westen umfas-

senden Graft nach niederländischem Vor-

bild.

Auf der Innenseite zieht sich eine dreireihige

Lindenallee entlang. Die Nordseite wurde ur-

sprünglich durch das Schloß mit Nebenge-

bäuden begrenzt.

Charbonnier übernahm im nördlichen Breich

im grundsätzlichen die Anlagen Perronets

mit der Aufteilung des mittleren Bereichs in

Broderierparterres. Die Erweiterung nach Sü-

den begann mit der Umwandlung der recht-

eckigen Fischteiche in vier quadratische

Schwanenteiche. Die südliche Hälfte, deren

Bepflanzung etwa 1710 abgeschlossen war,

ist nach einheitlichem Plan in vier Hecken-

quartiere (Bosketts) gegliedert, die von ei-

nem Achsenkreuz mit der großen Fontaine

(1700 durch Pierre la Croix) im Mittelpunkt

durchschnitten werden. Die vier Hecken-

quartiere sind durch die rechtwinklige und

diagonale Wegführung in stumpfe Dreiecke

(„Triangeln") aufgeteilt, die Achsenschnitt-

punkte durch sechseckige Fontainenbecken

betont.

Die Ausgestaltung des Parterre findet in der

Aufstellung von weiß bemalten Sandstein-

statuen an den Eckpunkten seit dem Ende

des 17. Jh. ihr vorläufiges Ende: neben den

aus Celle überführten Figuren vier Ent-

führungsgruppen von Anthonio Laghi (1707/

08) sowie acht qualitätvolle Monumental-

vasen mit Darstellung der vier Jahreszeiten

und Elemente von Christian Vicken (1710/

11).

In der Südost- und Südwestecke errichtete

Brand Westermann 1707/08 nach Entwürfen

von Louis Remy de la Fosse zwei kreisförmi-

ge Holzpavillons auf Sandsteinunterbau. Der

1752 abgebrannte westliche Pavillon wurde

bis 1754 in den alten Formen durch Johann

Paul Heumann massiv wiederau-fgebaut. Die

letzte Arbeit Westermanns für Herrenhausen

ist die Aufstellung einer Sonnenuhr auf dem

Schloßplatz (1712/13).

Mit dem Ausscheiden von Martin Charbon-

nier 1717 war der Große Garten im wesent-

lichen vollendet. Sein Sohn Ernst August

entwarf 1726 die Pläne für die vierreihige,

2 km lange Lindenallee, die zum Königs-

worther Platz führt (Neuanpflanzung 1973/

74).

In der Folge werden nur kleinere Ergänzun-

gen am Großen Garten vorgenommen. Die

klassizistischen Umbauten von Laves betref-

fen mit einer Ausnahme die Gebäude: 1839/

40 errichtete er die Friederikenbrücke über

die östliche Graft, eine Eisenkonstruktion in

Form eines Spannbogens („Lavesbalken").

Durch Engelhard entstand 1865—78 das

Marmordenkmal der Kurfürstin Sophie an

der Stelle, wo sie 1714 in einem Kabinett

(1817 abgebrochen) gestorben war. Blieb der

Große Garten auch von großen Veränderun-

gen verschont, so verfiel er nach dem Ersten

Weltkrieg doch zusehends. Nachdem er 1936

in den Besitz der Stadt Hannover übergegan-

gen war, wurde er bis 1937 grundlegend re-

stauriert. Neu entstanden dabei insbesondere

die acht Sondergärten südlich des Wasserpar-

terres, die die Entwicklung der Gartenkunst

zeigen; der Irrgarten nach einem Plan von et-

wa 1674 und eine Aussichtsterrasse nach

holländischem Vorbild bilden auf der West-

seite die Gegenstücke zum Gartentheater.

Die Kriegsschäden wurden bis zum dreihun-

dertjährigen Jubiläum 1966 beseitigt.

Galerie

Die östlich des ehemaligen Schlosses als

Orangerie geplante Galerie entstand wohl

nach Entwurf des Johann Peter Wachter seit

1694. Nach Fertigstellung des Rohbaus

1696 wurde auf Anregung der Kurfürstin

Sophie die vor allem den Innenraum betref-

fende Umgestaltung in ein Galeriegebäude

vorgenommen. Der langgestreckte Bau mit

Mansarddach, dessen Mittelteil zugleich als

Orangerie und Festsaal genutzt wurde, hat

an den Kopfenden pavillonartige Flügel, die

zu Wohnräumen (u.a. für die Kurfürstin) aus-

gebaut wurden. Zur Gartenseite erhielt das

unter Bauleitung von Brand Westermann

entstandene Gebäude ein betontes Mittel-

portal mit Frontispiz nach Plan von Giusep-

pe Crotogino. Die reiche innere Ausgestal-

tung wurde dem Venetianer Tommaso Giusti

übertragen, der Galerie und Wohnräume mit

Fresken u.a. aus der Aeneas-Sage verzierte

(verschiedene Übermalungen und Restaurie-

rungen seit der Mitte des 19. Jh.). Die Stuck-

dekorationen stammen von Dossa Grana,

Pietro Rosso u.a.

1966 entsteht auf der Westseite ein gläserner

Foyerbau von Arne Jacobsen, der den guß-

eisernen, 1857 von Monbrillant hierher ver-

setzten Laubengang (1841 durch G. L. F.

Laves) einbezieht.

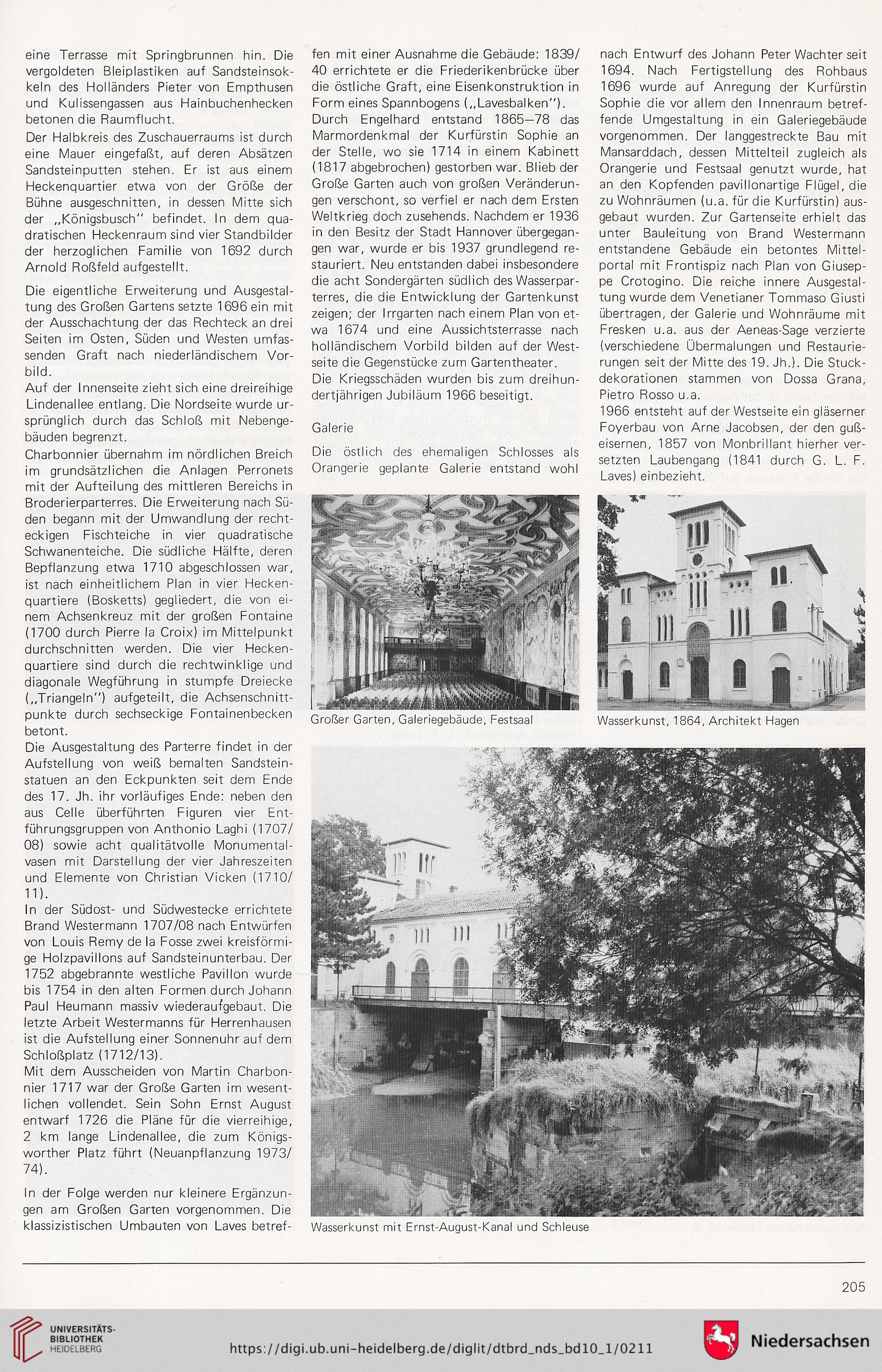

Wasserkunst mit Ernst-August-Kanal und Schleuse

205

vergoldeten Bleiplastiken auf Sandsteinsok-

keln des Holländers Pieter von Empthusen

und Kulissengassen aus Hainbuchenhecken

betonen die Raumflucht.

Der Halbkreis des Zuschauerraums ist durch

eine Mauer eingefaßt, auf deren Absätzen

Sandsteinputten stehen. Er ist aus einem

Heckenquartier etwa von der Größe der

Bühne ausgeschnitten, in dessen Mitte sich

der „Königsbusch" befindet. In dem qua-

dratischen Heckenraum sind vier Standbilder

der herzoglichen Familie von 1692 durch

Arnold Roßfeld aufgestellt.

Die eigentliche Erweiterung und Ausgestal-

tung des Großen Gartens setzte 1696 ein mit

der Ausschachtung der das Rechteck an drei

Seiten im Osten, Süden und Westen umfas-

senden Graft nach niederländischem Vor-

bild.

Auf der Innenseite zieht sich eine dreireihige

Lindenallee entlang. Die Nordseite wurde ur-

sprünglich durch das Schloß mit Nebenge-

bäuden begrenzt.

Charbonnier übernahm im nördlichen Breich

im grundsätzlichen die Anlagen Perronets

mit der Aufteilung des mittleren Bereichs in

Broderierparterres. Die Erweiterung nach Sü-

den begann mit der Umwandlung der recht-

eckigen Fischteiche in vier quadratische

Schwanenteiche. Die südliche Hälfte, deren

Bepflanzung etwa 1710 abgeschlossen war,

ist nach einheitlichem Plan in vier Hecken-

quartiere (Bosketts) gegliedert, die von ei-

nem Achsenkreuz mit der großen Fontaine

(1700 durch Pierre la Croix) im Mittelpunkt

durchschnitten werden. Die vier Hecken-

quartiere sind durch die rechtwinklige und

diagonale Wegführung in stumpfe Dreiecke

(„Triangeln") aufgeteilt, die Achsenschnitt-

punkte durch sechseckige Fontainenbecken

betont.

Die Ausgestaltung des Parterre findet in der

Aufstellung von weiß bemalten Sandstein-

statuen an den Eckpunkten seit dem Ende

des 17. Jh. ihr vorläufiges Ende: neben den

aus Celle überführten Figuren vier Ent-

führungsgruppen von Anthonio Laghi (1707/

08) sowie acht qualitätvolle Monumental-

vasen mit Darstellung der vier Jahreszeiten

und Elemente von Christian Vicken (1710/

11).

In der Südost- und Südwestecke errichtete

Brand Westermann 1707/08 nach Entwürfen

von Louis Remy de la Fosse zwei kreisförmi-

ge Holzpavillons auf Sandsteinunterbau. Der

1752 abgebrannte westliche Pavillon wurde

bis 1754 in den alten Formen durch Johann

Paul Heumann massiv wiederau-fgebaut. Die

letzte Arbeit Westermanns für Herrenhausen

ist die Aufstellung einer Sonnenuhr auf dem

Schloßplatz (1712/13).

Mit dem Ausscheiden von Martin Charbon-

nier 1717 war der Große Garten im wesent-

lichen vollendet. Sein Sohn Ernst August

entwarf 1726 die Pläne für die vierreihige,

2 km lange Lindenallee, die zum Königs-

worther Platz führt (Neuanpflanzung 1973/

74).

In der Folge werden nur kleinere Ergänzun-

gen am Großen Garten vorgenommen. Die

klassizistischen Umbauten von Laves betref-

fen mit einer Ausnahme die Gebäude: 1839/

40 errichtete er die Friederikenbrücke über

die östliche Graft, eine Eisenkonstruktion in

Form eines Spannbogens („Lavesbalken").

Durch Engelhard entstand 1865—78 das

Marmordenkmal der Kurfürstin Sophie an

der Stelle, wo sie 1714 in einem Kabinett

(1817 abgebrochen) gestorben war. Blieb der

Große Garten auch von großen Veränderun-

gen verschont, so verfiel er nach dem Ersten

Weltkrieg doch zusehends. Nachdem er 1936

in den Besitz der Stadt Hannover übergegan-

gen war, wurde er bis 1937 grundlegend re-

stauriert. Neu entstanden dabei insbesondere

die acht Sondergärten südlich des Wasserpar-

terres, die die Entwicklung der Gartenkunst

zeigen; der Irrgarten nach einem Plan von et-

wa 1674 und eine Aussichtsterrasse nach

holländischem Vorbild bilden auf der West-

seite die Gegenstücke zum Gartentheater.

Die Kriegsschäden wurden bis zum dreihun-

dertjährigen Jubiläum 1966 beseitigt.

Galerie

Die östlich des ehemaligen Schlosses als

Orangerie geplante Galerie entstand wohl

nach Entwurf des Johann Peter Wachter seit

1694. Nach Fertigstellung des Rohbaus

1696 wurde auf Anregung der Kurfürstin

Sophie die vor allem den Innenraum betref-

fende Umgestaltung in ein Galeriegebäude

vorgenommen. Der langgestreckte Bau mit

Mansarddach, dessen Mittelteil zugleich als

Orangerie und Festsaal genutzt wurde, hat

an den Kopfenden pavillonartige Flügel, die

zu Wohnräumen (u.a. für die Kurfürstin) aus-

gebaut wurden. Zur Gartenseite erhielt das

unter Bauleitung von Brand Westermann

entstandene Gebäude ein betontes Mittel-

portal mit Frontispiz nach Plan von Giusep-

pe Crotogino. Die reiche innere Ausgestal-

tung wurde dem Venetianer Tommaso Giusti

übertragen, der Galerie und Wohnräume mit

Fresken u.a. aus der Aeneas-Sage verzierte

(verschiedene Übermalungen und Restaurie-

rungen seit der Mitte des 19. Jh.). Die Stuck-

dekorationen stammen von Dossa Grana,

Pietro Rosso u.a.

1966 entsteht auf der Westseite ein gläserner

Foyerbau von Arne Jacobsen, der den guß-

eisernen, 1857 von Monbrillant hierher ver-

setzten Laubengang (1841 durch G. L. F.

Laves) einbezieht.

Wasserkunst mit Ernst-August-Kanal und Schleuse

205