liehen der Kunstgeschichte immer gegeben

worden ist und in diesem Falle besonders vom

Geist der Gegenreformation gegeben wird, und

daß gerade im Barock das oft am wichtigsten

erscheint, was Weisbach hier klug und vielbe«

lesen zusammengetragen hat, so wird man mit

der kulturhistorischen Methode wieder ausge«

söhnt. Nur soll sie sich

stets bewußt bleiben, so«

zusagen nur eine Hilfs«

Wissenschaft zur Kunstge«

schichte zu sein. Denn was

dem Barock allenfalls recht

ist (man kann ihn auch

»barocker« behandeln, wie

Hausenstein gezeigt hat),

würde bei anderenEpochen

von dem Sinne der Kunst

abziehen. — Gediegen und

nobel im Sinneguter Kunst«

bücher, die die Abbildun«

gen in den Text verweben

(Muster etwa Wölfflins

»Klassische Kunst«) ist die

Ausstattung des Cassirer«

sehen Verlags.

Paul F. Schmidt

NEUE SCHRIFTEN

ÜBER DEUTSCHE

PLASTIK. Das Ende des

J ahres 1921 hat denBücher«

markt mit einer Flut von

Schriften über deutschePla«

stik überschüttet. Die mei«

sten Arbeiten wollen nichts

anderes als neues Abbil«

dungsmaterial bekannt«

geben. Einige haben auch um ihresTextes willen

bleibenden Wert. Erfreulicherweise wächst das

Interesse an der Kunst des 18. Jahrhunderts;

ihr gilt der größere Teil derVeröffentlichungen.

Unter den Schriften über gotische Bildnerkunst

bedeutet das Büchlein von GeorgWeise: Die

gotische Holzplastik um Rottenburg,

Horb und Hechingen, Tübingen, Alexander

Fischer, 1921, Preis 40 Mark, eine gründliche

Inventarisation eines bisher vernachlässigten eng

begrenzten Gebietes. Vielleicht ist der Aufwand

des Büchleins, in anbetracht der Mittelmäßig«

keit der meisten Stücke, etwas zu groß; immer«

hin sind einige, wie die Muttergottesbilder von

Horb und Bisingen, wert, Allgemeingut der

deutschen Kunstwissenschaft zu werden. Man

hat beim Lesen dieses Buches die Gewißheit,

daß das Material nicht nur mit größtem Fleiße

zusammengetragen, sondern auch auf das ge«

naueste analysiert ist; die Datierungen sind un«

bedingt zuverlässig.

Weit umfassender ist das

Thema, das die Arbeit von

Karl Gröber, Schwä«

bische Skulptur der

Spätgotik, München,

Riehn und Reusch, 1922,

sich stellt. Das Buch ist der

zweite Band einer von Feul«

ner herausgegebenen Fol«

ge: Sammelbände zur Ge«

schichte der Kunst. Es ist

in diesen Bänden haupt«

sächlich auf die Veröffent«

lichung von Abbildungen

abgesehen. Indes ist erfreu«

licherweise auch der Text«

teil der beiden bisher er«

schienenen Bände gewis«

senhaft und zuverlässig. In

der achtseitigen Einleitung

gibt Gröber, ein gebürtiger

Schwabe, eine knappe, gut

orientierende Übersicht

über die einzelnen Schulen

Schwabens. Der über die

108 abgebildeten Stücke

Aufschluß gebende Kata-

log ist nicht ganz frei von

Flüchtigkeiten. So heißt es

von dem Denkmal des

Stephan von Gundelfingen in Neufra, in zwei

fast unmittelbar aufeinander folgenden Sätzen:

»Fassung des späten 15. Jahrhunderts . . . Die

Jahreszahl 1528 bezieht sich nicht auf den Tod

des Dargestellten, sondern auf die Entstehungs«

zeit des Denkmales.« Im übrigen ist die Aus«

wähl der Abbildungen vorzüglich; sie geben

einen lehrreichen Überblick über die Verschie«

denartigkeit der Schulen und Meister.

Nicht auf die Kunst eines beschränkten Gebie«

tes beschränkt sich die Veröffentlichung von

Otto Schmitt und Georg Swarzenski

»Meisterwerke der mittelalterlichen

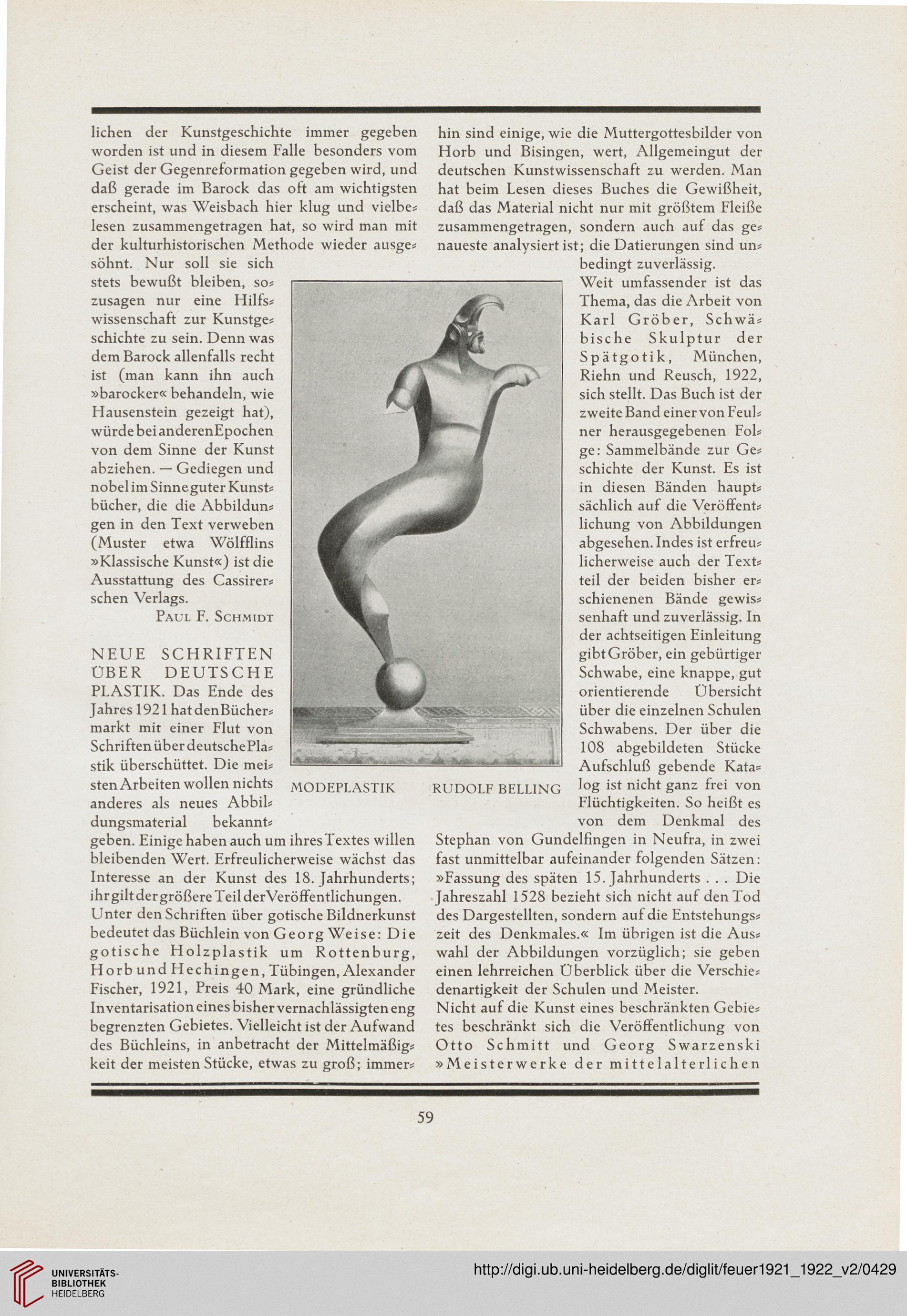

MODEPLASTIK RUDOLF BELLING

59

worden ist und in diesem Falle besonders vom

Geist der Gegenreformation gegeben wird, und

daß gerade im Barock das oft am wichtigsten

erscheint, was Weisbach hier klug und vielbe«

lesen zusammengetragen hat, so wird man mit

der kulturhistorischen Methode wieder ausge«

söhnt. Nur soll sie sich

stets bewußt bleiben, so«

zusagen nur eine Hilfs«

Wissenschaft zur Kunstge«

schichte zu sein. Denn was

dem Barock allenfalls recht

ist (man kann ihn auch

»barocker« behandeln, wie

Hausenstein gezeigt hat),

würde bei anderenEpochen

von dem Sinne der Kunst

abziehen. — Gediegen und

nobel im Sinneguter Kunst«

bücher, die die Abbildun«

gen in den Text verweben

(Muster etwa Wölfflins

»Klassische Kunst«) ist die

Ausstattung des Cassirer«

sehen Verlags.

Paul F. Schmidt

NEUE SCHRIFTEN

ÜBER DEUTSCHE

PLASTIK. Das Ende des

J ahres 1921 hat denBücher«

markt mit einer Flut von

Schriften über deutschePla«

stik überschüttet. Die mei«

sten Arbeiten wollen nichts

anderes als neues Abbil«

dungsmaterial bekannt«

geben. Einige haben auch um ihresTextes willen

bleibenden Wert. Erfreulicherweise wächst das

Interesse an der Kunst des 18. Jahrhunderts;

ihr gilt der größere Teil derVeröffentlichungen.

Unter den Schriften über gotische Bildnerkunst

bedeutet das Büchlein von GeorgWeise: Die

gotische Holzplastik um Rottenburg,

Horb und Hechingen, Tübingen, Alexander

Fischer, 1921, Preis 40 Mark, eine gründliche

Inventarisation eines bisher vernachlässigten eng

begrenzten Gebietes. Vielleicht ist der Aufwand

des Büchleins, in anbetracht der Mittelmäßig«

keit der meisten Stücke, etwas zu groß; immer«

hin sind einige, wie die Muttergottesbilder von

Horb und Bisingen, wert, Allgemeingut der

deutschen Kunstwissenschaft zu werden. Man

hat beim Lesen dieses Buches die Gewißheit,

daß das Material nicht nur mit größtem Fleiße

zusammengetragen, sondern auch auf das ge«

naueste analysiert ist; die Datierungen sind un«

bedingt zuverlässig.

Weit umfassender ist das

Thema, das die Arbeit von

Karl Gröber, Schwä«

bische Skulptur der

Spätgotik, München,

Riehn und Reusch, 1922,

sich stellt. Das Buch ist der

zweite Band einer von Feul«

ner herausgegebenen Fol«

ge: Sammelbände zur Ge«

schichte der Kunst. Es ist

in diesen Bänden haupt«

sächlich auf die Veröffent«

lichung von Abbildungen

abgesehen. Indes ist erfreu«

licherweise auch der Text«

teil der beiden bisher er«

schienenen Bände gewis«

senhaft und zuverlässig. In

der achtseitigen Einleitung

gibt Gröber, ein gebürtiger

Schwabe, eine knappe, gut

orientierende Übersicht

über die einzelnen Schulen

Schwabens. Der über die

108 abgebildeten Stücke

Aufschluß gebende Kata-

log ist nicht ganz frei von

Flüchtigkeiten. So heißt es

von dem Denkmal des

Stephan von Gundelfingen in Neufra, in zwei

fast unmittelbar aufeinander folgenden Sätzen:

»Fassung des späten 15. Jahrhunderts . . . Die

Jahreszahl 1528 bezieht sich nicht auf den Tod

des Dargestellten, sondern auf die Entstehungs«

zeit des Denkmales.« Im übrigen ist die Aus«

wähl der Abbildungen vorzüglich; sie geben

einen lehrreichen Überblick über die Verschie«

denartigkeit der Schulen und Meister.

Nicht auf die Kunst eines beschränkten Gebie«

tes beschränkt sich die Veröffentlichung von

Otto Schmitt und Georg Swarzenski

»Meisterwerke der mittelalterlichen

MODEPLASTIK RUDOLF BELLING

59