170

Beschauzeichen.

manches hier falsch aufgesaßt ist, sind doch die

mitgeteilten Marken anthentisch und diese Liste

hat daher mehr Wert als die anf S. 222

unter dem Titel „k'oreign Iiall marlrk" ge-

gebene, wo u. a. folgende falsche Angaben vor-

kommen: Lrussin — sxraaä eaglo, llarlin —

u sosptrs, Lalnbnr» — tbo Iinpeiial kagls.

Weit ausgedehnter ist die Zusammen-

stellung, welche Sick, Hokios snr lss onvrnAss

Sll or sk sn arASllt äans ls llorä, Kopenhagen

1884 gegeben hat. Hier werden in alphabetischer

Reihenfolge etwa 300 Städte und Länder be-

sprochen nnd nber 100 davon durch faksimilirte

Marken illustrirt. Zweifellos kann man in

diesen langen Listen, welche sich über ganz

Europa und über den Orient erstrecken, vieler-

lei Belehrung finden. Hier ist zum erstenmal

Vvn früheren und späteren Beschauzeichen die

Rede, hier werden einige Kontroll- und Steuer-

marken richtig erklärt, Schweden, Norwegen nnd

Dänemark scheinen besonders gut bcarbeitet zn

sein. Trotzdem ist das Buch nicht ohne Fehler

und daher mit Vorsicht zu benutzen.

Zu diesen Arbeiten allgemeinen Jnhalts

kommen dic speziellen, unter welchen die Nnter-

suchungen über französische Goldschmiedemarken

von Lacroix und Serrs, Pichon und Eudel,

sowie über englische von Cripps und von

Chasfers besonders hervorragen.

Es war eine sehr glückliche Jdee von Buchcr,

in seiner mit Flg begonnenen Geschichte der

Goldschmiedckunst (Geschichte der Tcchnischen

Künste Bd. 2) cin allgemeines Verzcichnis der

Beschauzeichen aufzustellen, welches sämtliche bis-

her erschienenen Untersuchungen zusammenfaßt.

Man muß dem Bucherschen Verzeichnisse zuge-

stehen, daß es ganz und gar auf der Höhe der

heutigen Forschung steht, und es ist nur zu be-

klagen, daß das Niveau derselben auf diesem Ge-

biete noch ein verhältnismäßig niederes ist. Sehr

viele Fehler seiner Vorgänger hat Bucher still-

schweigend, ohne Polemik, in der bescheidensten

Weise berichtigt, so bei Emden, Wien und

anderen Orten; aber es bleibt noch viel für die

Spezialforschung auf diesem Gebiete zu thun,

auch wenn man nicht die Grenze der Beschau-

zeichen überschreitet. Zweierlei müßte vor

allen Dingen ins Auge gefaßt werden: Fest-

stellung der Beschauzeichen, wie sie wirklich in

Gebrauch waren, ohne sie mit dem Stadt-

wappen zu verwechseln, und Faksimilirung der-

selben in einer Weise, welche die Stadt genau

erkenuen lassen. Beides ist bei Bucher mit

Energie angestrebt, aber bei der Fülle dcs

Materials begreiflicherweise nicht in allen Fällcn

erreicht.

Um einen Begriff davon zu geben, wie

sich in einzelnen Fällen das wirkliche Beschan-

zeichen zu dem von ihm mitgeteilten Bilde vcr-

hält, greife ich einige ganz besonders charakte-

ristische Beispiele heraus.

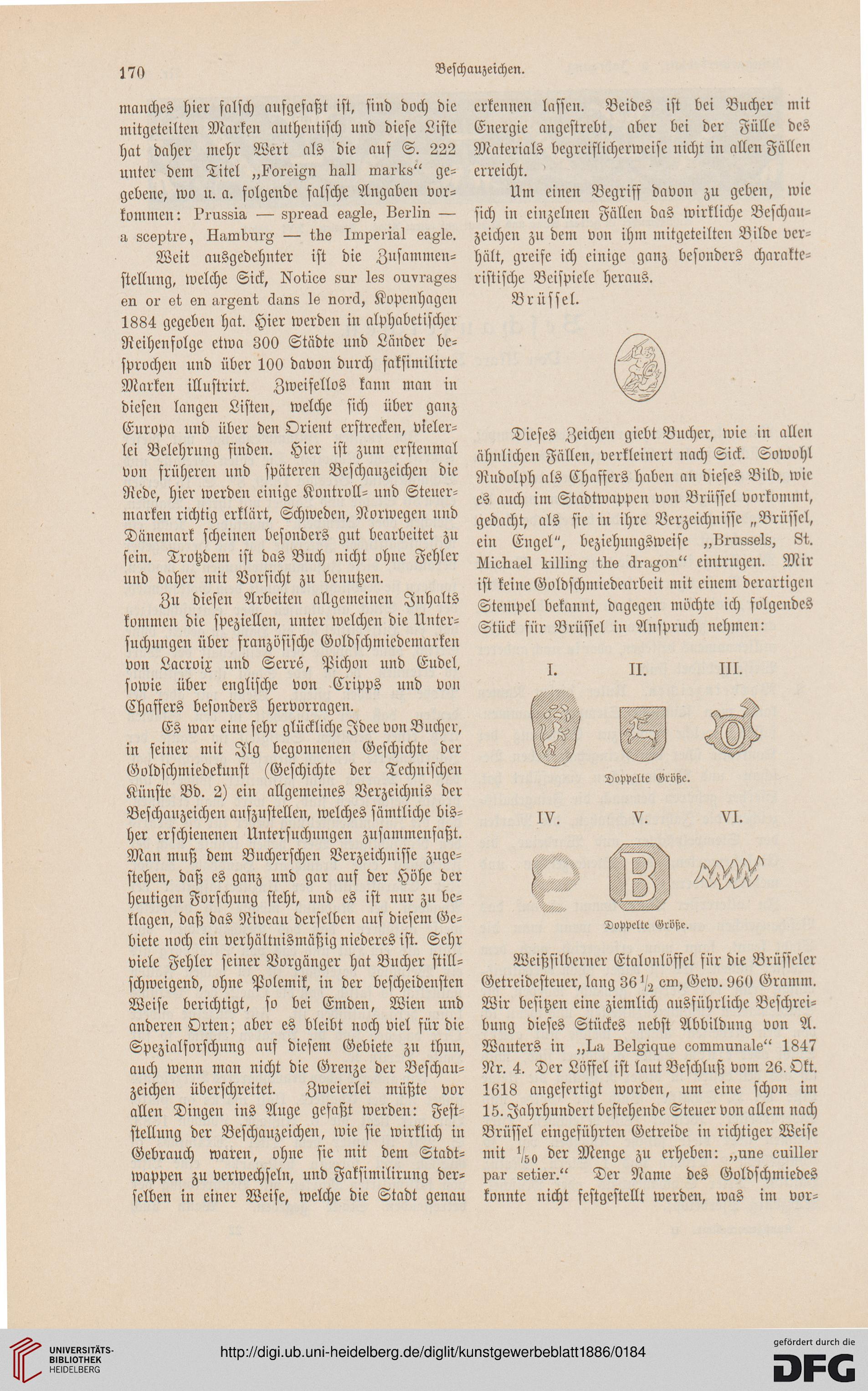

Brüssel.

Dieses Zeichen giebt Bucher, wie in allen

ähnlichen Fällen, verkleinert nach Sick. Sowohl

Nudolph als Chasfers habcn an dieses Bild, wic

es auch im Stadtwappen von Brüssel vorkommt,

gedacht, als sie in ihre Verzeichnisse „Brüssel,

ein Engel", beziehungsweise „vrnsssls, 8t.

Nioliaöl üillinA tlis äraAon" eintrugen. Mir

ist keine Goldschmiedearbeit mit einem derartigen

Stempel bekannt, dagegen möchte ich folgendes

Stück fnr Briissel in Anspruch nehmen:

I. II. III.

Doppclte Grvße.

IV. V. VI.

Doppcltc Größe.

Weißsilberner Etalonlöffel sür die Brüsseler

Getreidesteuer, lang 36^ eiri, Gew. 960 Gramm.

Wir besitzen eine ziemlich aussührliche Beschrei-

bung dieses Stückes nebst Abbildung von A.

Wauters in „I-a LelAigns oommnnals" 1847

Nr. 4. Der Löffel ist laut Beschluß vom 26. Okt.

1618 angefertigt worden, um eine schon im

15. Jahrhundert bestehende Steuer von allem nach

Brüssel eingeführten Getreide in richtiger Weise

mit l/gg der Menge zu erheben: „nns onillsr

par sstisr." Der Name des Goldschmiedes

konnte nicht festgestellt werden, was im vor-

Beschauzeichen.

manches hier falsch aufgesaßt ist, sind doch die

mitgeteilten Marken anthentisch und diese Liste

hat daher mehr Wert als die anf S. 222

unter dem Titel „k'oreign Iiall marlrk" ge-

gebene, wo u. a. folgende falsche Angaben vor-

kommen: Lrussin — sxraaä eaglo, llarlin —

u sosptrs, Lalnbnr» — tbo Iinpeiial kagls.

Weit ausgedehnter ist die Zusammen-

stellung, welche Sick, Hokios snr lss onvrnAss

Sll or sk sn arASllt äans ls llorä, Kopenhagen

1884 gegeben hat. Hier werden in alphabetischer

Reihenfolge etwa 300 Städte und Länder be-

sprochen nnd nber 100 davon durch faksimilirte

Marken illustrirt. Zweifellos kann man in

diesen langen Listen, welche sich über ganz

Europa und über den Orient erstrecken, vieler-

lei Belehrung finden. Hier ist zum erstenmal

Vvn früheren und späteren Beschauzeichen die

Rede, hier werden einige Kontroll- und Steuer-

marken richtig erklärt, Schweden, Norwegen nnd

Dänemark scheinen besonders gut bcarbeitet zn

sein. Trotzdem ist das Buch nicht ohne Fehler

und daher mit Vorsicht zu benutzen.

Zu diesen Arbeiten allgemeinen Jnhalts

kommen dic speziellen, unter welchen die Nnter-

suchungen über französische Goldschmiedemarken

von Lacroix und Serrs, Pichon und Eudel,

sowie über englische von Cripps und von

Chasfers besonders hervorragen.

Es war eine sehr glückliche Jdee von Buchcr,

in seiner mit Flg begonnenen Geschichte der

Goldschmiedckunst (Geschichte der Tcchnischen

Künste Bd. 2) cin allgemeines Verzcichnis der

Beschauzeichen aufzustellen, welches sämtliche bis-

her erschienenen Untersuchungen zusammenfaßt.

Man muß dem Bucherschen Verzeichnisse zuge-

stehen, daß es ganz und gar auf der Höhe der

heutigen Forschung steht, und es ist nur zu be-

klagen, daß das Niveau derselben auf diesem Ge-

biete noch ein verhältnismäßig niederes ist. Sehr

viele Fehler seiner Vorgänger hat Bucher still-

schweigend, ohne Polemik, in der bescheidensten

Weise berichtigt, so bei Emden, Wien und

anderen Orten; aber es bleibt noch viel für die

Spezialforschung auf diesem Gebiete zu thun,

auch wenn man nicht die Grenze der Beschau-

zeichen überschreitet. Zweierlei müßte vor

allen Dingen ins Auge gefaßt werden: Fest-

stellung der Beschauzeichen, wie sie wirklich in

Gebrauch waren, ohne sie mit dem Stadt-

wappen zu verwechseln, und Faksimilirung der-

selben in einer Weise, welche die Stadt genau

erkenuen lassen. Beides ist bei Bucher mit

Energie angestrebt, aber bei der Fülle dcs

Materials begreiflicherweise nicht in allen Fällcn

erreicht.

Um einen Begriff davon zu geben, wie

sich in einzelnen Fällen das wirkliche Beschan-

zeichen zu dem von ihm mitgeteilten Bilde vcr-

hält, greife ich einige ganz besonders charakte-

ristische Beispiele heraus.

Brüssel.

Dieses Zeichen giebt Bucher, wie in allen

ähnlichen Fällen, verkleinert nach Sick. Sowohl

Nudolph als Chasfers habcn an dieses Bild, wic

es auch im Stadtwappen von Brüssel vorkommt,

gedacht, als sie in ihre Verzeichnisse „Brüssel,

ein Engel", beziehungsweise „vrnsssls, 8t.

Nioliaöl üillinA tlis äraAon" eintrugen. Mir

ist keine Goldschmiedearbeit mit einem derartigen

Stempel bekannt, dagegen möchte ich folgendes

Stück fnr Briissel in Anspruch nehmen:

I. II. III.

Doppclte Grvße.

IV. V. VI.

Doppcltc Größe.

Weißsilberner Etalonlöffel sür die Brüsseler

Getreidesteuer, lang 36^ eiri, Gew. 960 Gramm.

Wir besitzen eine ziemlich aussührliche Beschrei-

bung dieses Stückes nebst Abbildung von A.

Wauters in „I-a LelAigns oommnnals" 1847

Nr. 4. Der Löffel ist laut Beschluß vom 26. Okt.

1618 angefertigt worden, um eine schon im

15. Jahrhundert bestehende Steuer von allem nach

Brüssel eingeführten Getreide in richtiger Weise

mit l/gg der Menge zu erheben: „nns onillsr

par sstisr." Der Name des Goldschmiedes

konnte nicht festgestellt werden, was im vor-