14

NORDBOHMISCHE KUNSTINDUSTRIEN.

malung der böhmischen Gläser mit im Feuer einzu-

brennenden Farben nimmt verhältnismässig spät

ihren Anfang, nachdem schon die orientalischen

Völker, Araber, Perser u. s. w., sowie Italiener und

Deutsche vorausgegangen waren. Die frühesten

Malereien waren zunächst ungebrannt in Leim- und

Ölfarben ausgeführt; erst in der Folgezeit schritt

man soweit vor, die nunmehr mit

Mineral- und Schmelzfarben ge-

malten Gläser einem Muffelbrande

auszusetzen. Gegen Ende des 18.

Jahrhunderts war die Glasmalerei

noch einfach. „Man verdünnte die

Farben mit Wasser und trug sie

so auf das Glas. Das Glas musste

dann noch einmal auf der Glas-

hütte wie bei der ersten Verfer-

tigung behandelt werden, damit die

Farben fest eingebrannt blieben,

wobei viel Sprung entstand. Man

nannte diese Maler Wasserglasmaler.

Später kam es von dieser Malerei

ganz ab und es entstand die feine

Glasmalerei und Glasvergoldung, wo

ein jeder Glasmacher und Glasver

golder in seiner Wohnung einen

dazu eingerichteten Ofen hat, worin '

er die Farben und Vergoldung dem

Glase einbrennt, die daher Brenn-

ofen heissen." (Schebek.) Die Glas-

arbeiter, dazumal Glaskommerzia-

listen genannt, wurden zu jener

Zeit hochgeachtet; sie waren zünftig

und lebten in behaglichem Wohl-

stand.

Die Dekorationsmotive der ge-

malten böhmischen Gläser sind die

mannigfaltigsten und akkommodir-

ten sich jeweils dem betr. Export-

lande. So werden für Spanien

folgende Vorschriften gemacht:

Dargestellte Personen sollen in

spanische Tracht gekleidet' sein, Inschriften seien

in spanischer Sprache abgefasst; als Lieblingsgegen-

stände jener Völker werden empfohlen: die Dar-

stellung der Eucharistie, die unbefleckte Empfängnis,

die Apostel, die Evangelisten, die Kirchendoktores,

Erzengel, die Kardinaltugenden u. s. w. Von pro-

fanen Motiven könnten verwendet werden: die Ele-

mente, die 12 Sternbilder, die Jahreszeiten, Blumen,

Früchte, Jagd, Fischfang, Tiere u. s. w. (Hg. S. 132).

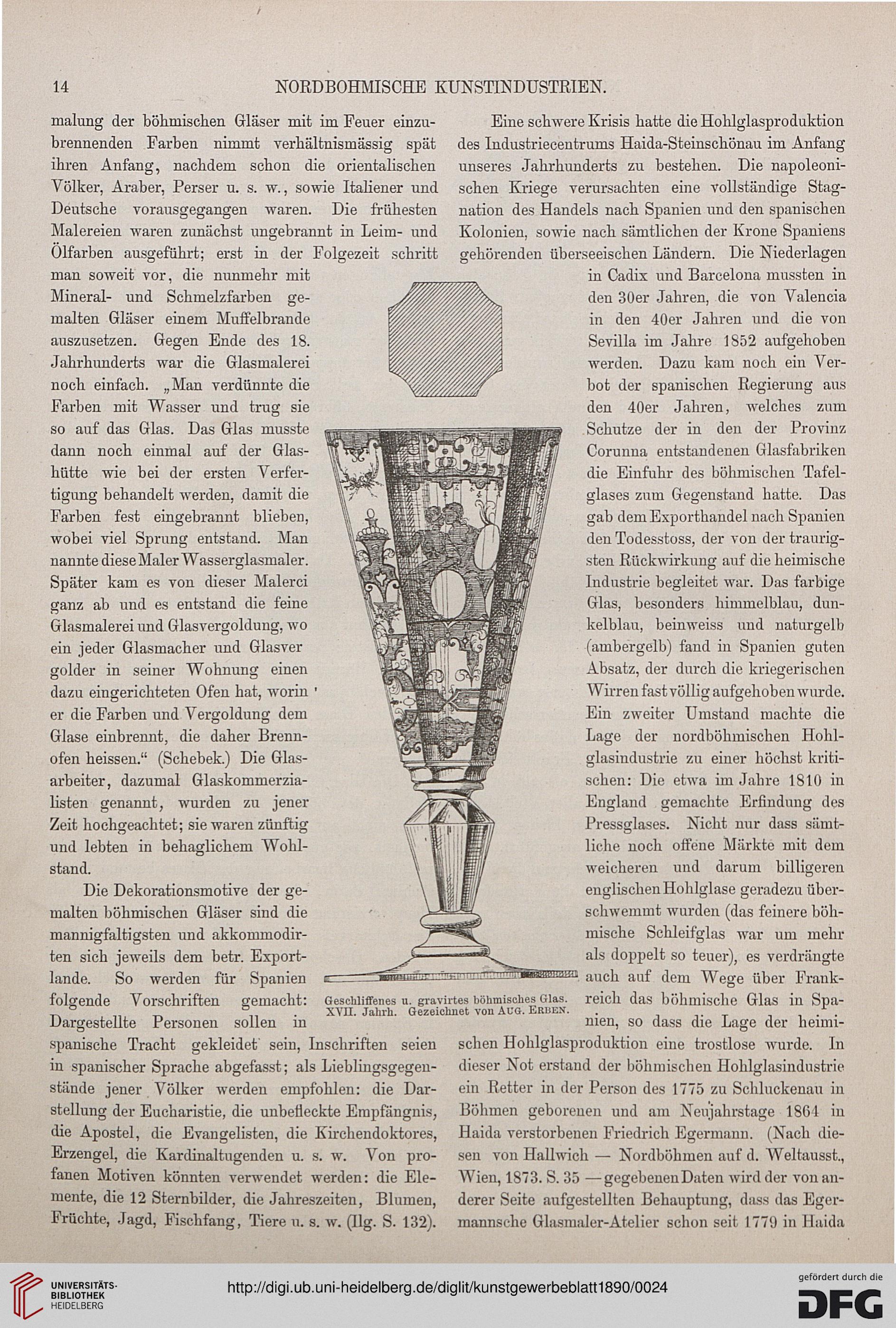

Geschliffenes u. gravirtes böhmisches Glas.

XVII. Jahrh. Gezeichnet von Aug. Erben.

Eine schwere Krisis hatte die Hohlglasproduktion

des Industriecentrums Haida-Steinschönau im Anfang

unseres Jahrhunderts zu bestehen. Die napoleoni-

schen Kriege verursachten eine vollständige Stag-

nation des Handels nach Spanien und den spanischen

Kolonien, sowie nach sämtlichen der Krone Spaniens

gehörenden überseeischen Ländern. Die Niederlagen

in Cadix und Barcelona mussten in

den 30er Jahren, die von Valencia

in den 40er Jahren und die von

Sevilla im Jahre 1852 aufgehoben

werden. Dazu kam noch ein Ver-

bot der spanischen Regierung aus

den 40er Jahren, welches zum

Schutze der in den der Provinz

Corunna entstandenen Glasfabriken

die Einfuhr des böhmischen Tafel-

glases zum Gegenstand hatte. Das

gab dem Exporthandel nach Spanien

den Todesstoss, der von der traurig-

sten Rückwirkung auf die heimische

Industrie begleitet war. Das farbige

Glas, besonders himmelblau, dun-

kelblau, beinweiss und naturgelb

(ambergelb) fand in Spanien guten

Absatz, der durch die kriegerischen

Wirren fast völlig aufgehoben wurde.

Ein zweiter Umstand machte die

Lage der nordböhmischen Hohl-

glasindustrie zu einer höchst kriti-

schen: Die etwa im Jabre 1810 in

England gemachte Erfindung des

Pressglases. Nicht nur dass sämt-

liche noch offene Märkte mit dem

weicheren und darum billigeren

englischen Hohlglase geradezu über-

schwemmt wurden (das feinere böh-

mische Schleifglas war um mehr

als doppelt so teuer), es verdrängte

n auch auf dem Wege über Frank-

reich das böhmische Glas in Spa-

nien, so dass die Lage der heimi-

schen Hohlglasproduktion eine trostlose wurde. In

dieser Not erstand der böhmischen Hohlglasindustrie

ein Retter in der Person des 1775 zu Schluckenau in

Böhmen geborenen und am Neujahrstage 1861 in

Haida verstorbenen Friedrich Egermann. (Nach die-

sen von Hallwich — Nordböhmen auf d. Weltausst.,

Wien, 1873. S. 35 —gegebenen Daten wird der von an-

derer Seite aufgestellten Behauptung, dass das Eger-

mannsche Glasmaler-Atelier schon seit 1779 in Haida

NORDBOHMISCHE KUNSTINDUSTRIEN.

malung der böhmischen Gläser mit im Feuer einzu-

brennenden Farben nimmt verhältnismässig spät

ihren Anfang, nachdem schon die orientalischen

Völker, Araber, Perser u. s. w., sowie Italiener und

Deutsche vorausgegangen waren. Die frühesten

Malereien waren zunächst ungebrannt in Leim- und

Ölfarben ausgeführt; erst in der Folgezeit schritt

man soweit vor, die nunmehr mit

Mineral- und Schmelzfarben ge-

malten Gläser einem Muffelbrande

auszusetzen. Gegen Ende des 18.

Jahrhunderts war die Glasmalerei

noch einfach. „Man verdünnte die

Farben mit Wasser und trug sie

so auf das Glas. Das Glas musste

dann noch einmal auf der Glas-

hütte wie bei der ersten Verfer-

tigung behandelt werden, damit die

Farben fest eingebrannt blieben,

wobei viel Sprung entstand. Man

nannte diese Maler Wasserglasmaler.

Später kam es von dieser Malerei

ganz ab und es entstand die feine

Glasmalerei und Glasvergoldung, wo

ein jeder Glasmacher und Glasver

golder in seiner Wohnung einen

dazu eingerichteten Ofen hat, worin '

er die Farben und Vergoldung dem

Glase einbrennt, die daher Brenn-

ofen heissen." (Schebek.) Die Glas-

arbeiter, dazumal Glaskommerzia-

listen genannt, wurden zu jener

Zeit hochgeachtet; sie waren zünftig

und lebten in behaglichem Wohl-

stand.

Die Dekorationsmotive der ge-

malten böhmischen Gläser sind die

mannigfaltigsten und akkommodir-

ten sich jeweils dem betr. Export-

lande. So werden für Spanien

folgende Vorschriften gemacht:

Dargestellte Personen sollen in

spanische Tracht gekleidet' sein, Inschriften seien

in spanischer Sprache abgefasst; als Lieblingsgegen-

stände jener Völker werden empfohlen: die Dar-

stellung der Eucharistie, die unbefleckte Empfängnis,

die Apostel, die Evangelisten, die Kirchendoktores,

Erzengel, die Kardinaltugenden u. s. w. Von pro-

fanen Motiven könnten verwendet werden: die Ele-

mente, die 12 Sternbilder, die Jahreszeiten, Blumen,

Früchte, Jagd, Fischfang, Tiere u. s. w. (Hg. S. 132).

Geschliffenes u. gravirtes böhmisches Glas.

XVII. Jahrh. Gezeichnet von Aug. Erben.

Eine schwere Krisis hatte die Hohlglasproduktion

des Industriecentrums Haida-Steinschönau im Anfang

unseres Jahrhunderts zu bestehen. Die napoleoni-

schen Kriege verursachten eine vollständige Stag-

nation des Handels nach Spanien und den spanischen

Kolonien, sowie nach sämtlichen der Krone Spaniens

gehörenden überseeischen Ländern. Die Niederlagen

in Cadix und Barcelona mussten in

den 30er Jahren, die von Valencia

in den 40er Jahren und die von

Sevilla im Jahre 1852 aufgehoben

werden. Dazu kam noch ein Ver-

bot der spanischen Regierung aus

den 40er Jahren, welches zum

Schutze der in den der Provinz

Corunna entstandenen Glasfabriken

die Einfuhr des böhmischen Tafel-

glases zum Gegenstand hatte. Das

gab dem Exporthandel nach Spanien

den Todesstoss, der von der traurig-

sten Rückwirkung auf die heimische

Industrie begleitet war. Das farbige

Glas, besonders himmelblau, dun-

kelblau, beinweiss und naturgelb

(ambergelb) fand in Spanien guten

Absatz, der durch die kriegerischen

Wirren fast völlig aufgehoben wurde.

Ein zweiter Umstand machte die

Lage der nordböhmischen Hohl-

glasindustrie zu einer höchst kriti-

schen: Die etwa im Jabre 1810 in

England gemachte Erfindung des

Pressglases. Nicht nur dass sämt-

liche noch offene Märkte mit dem

weicheren und darum billigeren

englischen Hohlglase geradezu über-

schwemmt wurden (das feinere böh-

mische Schleifglas war um mehr

als doppelt so teuer), es verdrängte

n auch auf dem Wege über Frank-

reich das böhmische Glas in Spa-

nien, so dass die Lage der heimi-

schen Hohlglasproduktion eine trostlose wurde. In

dieser Not erstand der böhmischen Hohlglasindustrie

ein Retter in der Person des 1775 zu Schluckenau in

Böhmen geborenen und am Neujahrstage 1861 in

Haida verstorbenen Friedrich Egermann. (Nach die-

sen von Hallwich — Nordböhmen auf d. Weltausst.,

Wien, 1873. S. 35 —gegebenen Daten wird der von an-

derer Seite aufgestellten Behauptung, dass das Eger-

mannsche Glasmaler-Atelier schon seit 1779 in Haida