102

DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.

aus Tanagra stammen. FernerbehauptetHerr Froehner,

dass die Darstellungen in Terrakotta nicht, wie bis-

her gelehrt wurde, zumeist auf die monumentale

Skulptur zurückgehen, sondern dass umgekehrt, die

monumentale Kunst ihre Motive erst bei den Terra-

kotten gefunden, welche ja viel leichter zu bearbeiten

sind, und dass sie „mit vollen Händen aus diesem

untergeordneten Genre geschöpft habe". Den Beweis

für diese absonderliche Behauptung bleibt aber Herr

Froehner — natürlich — schuldig.

Die zweite Abteilung des Werkes umfasst die

Beschreibung der 171 Elfenbeinarbeiten der Samm-

lung und die vortreffliche Einleitung zu diesem Teile

aus der Feder des gelehrten Direktors des Cluny-

Museums in Paris.

Die der Zeit nach älteste Arbeit stammt aus

Sammlungen Soltykoff und Basilewsky, sind die rhei-

nischen Kirchen und die aus letzteren versorgten

Museen.

Der Katalog Spitzer nennt diese Arbeiten byzan-

tinisch und bezeichnet sie als „dem 8. oder 9. Jahr-

hunderte" angehörig. Darcel nennt sie in dem Kata-

loge Basilewsky „byzantinisch aus dem 9. Jahrhun-

derte", während ein Teil der Tafeln im selben Werke

die Bezeichnung 8. Jahrhundert trägt Labarte be-

zeichnet alle diese Arbeiten als „byzantinische des

10. Jahrhunderts", während Viollet le Duo vom 12.

Jahrhunderte spricht.

Trotz dieser Differenz in der Zeitbestimmung

wurden aber alle diese Arbeiten bisher als in eine

Klasse gehörig betrachtet. Allerdings zeichnen sich

diese Arbeiten sämtlich durch einen gemeinsamen

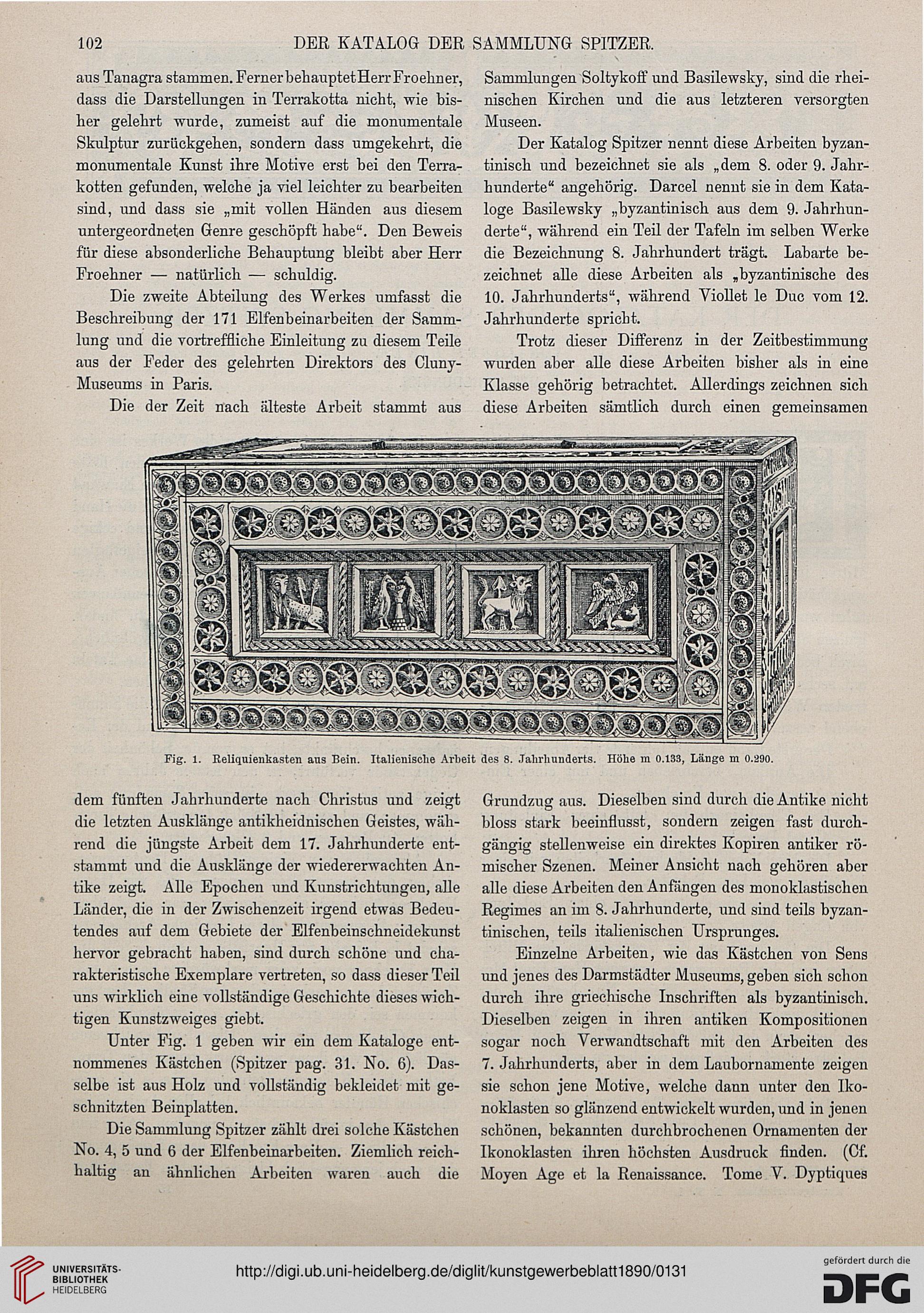

Fig. 1. Reliquienkasten aus Bein. Italienische Arbeit des 8. Jahrhunderts. Höhe m 0.133, Länge m 0.290.

dem fünften Jahrhunderte nach Christus und zeigt

die letzten Ausklänge antikheidnischen Geistes, wäh-

rend die jüngste Arbeit dem 17. Jahrhunderte ent-

stammt und die Ausklänge der wiedererwachten An-

tike zeigt. Alle Epochen und Kunstrichtungen, alle

Länder, die in der Zwischenzeit irgend etwas Bedeu-

tendes auf dem Gebiete der Elfenbeinschneidekunst

hervor gebracht haben, sind durch schöne und cha-

rakteristische Exemplare vertreten, so dass dieser Teil

uns wirklich eine vollständige Geschichte dieses wich-

tigen Kunstzweiges giebt.

Unter Fig. 1 geben wir ein dem Kataloge ent-

nommenes Kästchen (Spitzer pag. 31. No. 6). Das-

selbe ist aus Holz und vollständig bekleidet mit ge-

schnitzten Beinplatten.

Die Sammlung Spitzer zählt drei solche Kästchen

No. 4, 5 und 6 der Elfenbeinarbeiten. Ziemlich reich-

haltig an ähnlichen Arbeiten waren auch die

Grundzug aus. Dieselben sind durch die Antike nicht

bloss stark beeinflusst, sondern zeigen fast durch-

gängig stellenweise ein direktes Kopiren antiker rö-

mischer Szenen. Meiner Ansicht nach gehören aber

alle diese Arbeiten den Anfängen des monoklastischen

Regimes an im 8. Jahrhunderte, und sind teils byzan-

tinischen, teils italienischen Ursprunges.

Einzelne Arbeiten, wie das Kästchen von Sens

und jenes des Darmstädter Museums, geben sich schon

durch ihre griechische Inschriften als byzantinisch.

Dieselben zeigen in ihren antiken Kompositionen

sogar noch Verwandtschaft mit den Arbeiten des

7. Jahrhunderts, aber in dem Laubornamente zeigen

sie schon jene Motive, welche dann unter den Iko-

noklasten so glänzend entwickelt wurden, und in jenen

schönen, bekannten durchbrochenen Ornamenten der

Ikonoklasten ihren höchsten Ausdruck finden. (Cf.

Moyen Age et la Renaissance. Tome V. Dyptiques

DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.

aus Tanagra stammen. FernerbehauptetHerr Froehner,

dass die Darstellungen in Terrakotta nicht, wie bis-

her gelehrt wurde, zumeist auf die monumentale

Skulptur zurückgehen, sondern dass umgekehrt, die

monumentale Kunst ihre Motive erst bei den Terra-

kotten gefunden, welche ja viel leichter zu bearbeiten

sind, und dass sie „mit vollen Händen aus diesem

untergeordneten Genre geschöpft habe". Den Beweis

für diese absonderliche Behauptung bleibt aber Herr

Froehner — natürlich — schuldig.

Die zweite Abteilung des Werkes umfasst die

Beschreibung der 171 Elfenbeinarbeiten der Samm-

lung und die vortreffliche Einleitung zu diesem Teile

aus der Feder des gelehrten Direktors des Cluny-

Museums in Paris.

Die der Zeit nach älteste Arbeit stammt aus

Sammlungen Soltykoff und Basilewsky, sind die rhei-

nischen Kirchen und die aus letzteren versorgten

Museen.

Der Katalog Spitzer nennt diese Arbeiten byzan-

tinisch und bezeichnet sie als „dem 8. oder 9. Jahr-

hunderte" angehörig. Darcel nennt sie in dem Kata-

loge Basilewsky „byzantinisch aus dem 9. Jahrhun-

derte", während ein Teil der Tafeln im selben Werke

die Bezeichnung 8. Jahrhundert trägt Labarte be-

zeichnet alle diese Arbeiten als „byzantinische des

10. Jahrhunderts", während Viollet le Duo vom 12.

Jahrhunderte spricht.

Trotz dieser Differenz in der Zeitbestimmung

wurden aber alle diese Arbeiten bisher als in eine

Klasse gehörig betrachtet. Allerdings zeichnen sich

diese Arbeiten sämtlich durch einen gemeinsamen

Fig. 1. Reliquienkasten aus Bein. Italienische Arbeit des 8. Jahrhunderts. Höhe m 0.133, Länge m 0.290.

dem fünften Jahrhunderte nach Christus und zeigt

die letzten Ausklänge antikheidnischen Geistes, wäh-

rend die jüngste Arbeit dem 17. Jahrhunderte ent-

stammt und die Ausklänge der wiedererwachten An-

tike zeigt. Alle Epochen und Kunstrichtungen, alle

Länder, die in der Zwischenzeit irgend etwas Bedeu-

tendes auf dem Gebiete der Elfenbeinschneidekunst

hervor gebracht haben, sind durch schöne und cha-

rakteristische Exemplare vertreten, so dass dieser Teil

uns wirklich eine vollständige Geschichte dieses wich-

tigen Kunstzweiges giebt.

Unter Fig. 1 geben wir ein dem Kataloge ent-

nommenes Kästchen (Spitzer pag. 31. No. 6). Das-

selbe ist aus Holz und vollständig bekleidet mit ge-

schnitzten Beinplatten.

Die Sammlung Spitzer zählt drei solche Kästchen

No. 4, 5 und 6 der Elfenbeinarbeiten. Ziemlich reich-

haltig an ähnlichen Arbeiten waren auch die

Grundzug aus. Dieselben sind durch die Antike nicht

bloss stark beeinflusst, sondern zeigen fast durch-

gängig stellenweise ein direktes Kopiren antiker rö-

mischer Szenen. Meiner Ansicht nach gehören aber

alle diese Arbeiten den Anfängen des monoklastischen

Regimes an im 8. Jahrhunderte, und sind teils byzan-

tinischen, teils italienischen Ursprunges.

Einzelne Arbeiten, wie das Kästchen von Sens

und jenes des Darmstädter Museums, geben sich schon

durch ihre griechische Inschriften als byzantinisch.

Dieselben zeigen in ihren antiken Kompositionen

sogar noch Verwandtschaft mit den Arbeiten des

7. Jahrhunderts, aber in dem Laubornamente zeigen

sie schon jene Motive, welche dann unter den Iko-

noklasten so glänzend entwickelt wurden, und in jenen

schönen, bekannten durchbrochenen Ornamenten der

Ikonoklasten ihren höchsten Ausdruck finden. (Cf.

Moyen Age et la Renaissance. Tome V. Dyptiques