106

DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.

zu haben. Eine nachträgliche genaue Untersuchung

ergab aber — wie ich mich durch die Liebens-

würdigkeit des Herrn Direktors Franz von Pulszky

persönlich überzeugen konnte — dass wir auch hier

nur verroterie cloisonnee haben. So schien denn

jede Spur von Emailtechnik sich im 5. Jahrhunderte

zu verlieren, bis es Herrn Dr. Tischler gelungen

ist, eine Reihe von warm emaillirten Gegenständen

nachzuweisen, die dem 6. Jahrhunderte angehören.

Dieselben sind von ihm

zusammengestellt und be-

sprochen in dem „Berichte

über die gemeinsame Ver-

sammlung der Deutschen

und der Wiener anthropo-

logischen Gesellschaft in

Wien 1889. (Separatabdruck

aus dem Bande XIX der

Mitteilungen der Anthro-

pologischen Gesellschaft in

Wien. Wien, Holder 1889

pag. 164.) Es sind das eine

Reihe von Schildohrringen

und Zierscheiben, die durch-

wegs von österreichischen

Fundorten stammen. Diese

Stücke zeigen neben echtem

warmen E mail - champleve

auch Email-cloisonne. Nur

dass die Zellen hier durch

dünne eingelötete Bronze-

streifen gebildet sind. Alle

diese allerdings nicht zahl-

reichen Gegenstände weisen

in ihrem Habitus — wie

Herr Dr. Tischler richtig

bemerkt — auf den Osten,

vielleicht sogar nach Asien.

Und von hier wird man

Museum f. Kunst und Industrie befindet (No. 2777)

woselbst sie als sicilianisch-maurische Arbeit des

12. Jahrhundertes galt, bis Tischler dieselbe als dem

6. Jahrhundert angehörig erkannte. Die Labarteschen

Zierscheiben dürften vermutlich derselben Serie an-

gehören.

Abgesehen von dieser mehr lächerlichen als

bedauerlichen Einleitung des Herrn Palustre, finde

ich auch an der sonst ausgezeichneten Beschreibung

zwei Sachen zu rügen.

Zunächst sind eine ganze

Reihe von unbestreitbar

rheinischen Emailarbeiten

— offenbar nur aus Patrio-

tismus — als limousiner

Arbeiten bezeichnet. So-

dann ist durchaus nicht

genügende Aufmerksamkeit

auf die Goldschmiedemar-

ken verwendet.

Bei dieser Ausstattung

hätten doch wohl Faksi-

miles aller Marken gegeben

werden müssen. Die blosse

Erwähnung einer Marke

oder auch die Erwähnung

der vorkommenden Buch-

staben ist keinesfalls ge-

nügend. Es wären dann

auch Irrtümer unmöglich

gewesen, wie der bei dem

Kelche No. 92 der Samm-

lung wo die Marke SVL

(Solmona) ist.

In folgendem reprodu-

ziren wir noch vier ausge-

zeichnet schöne Arbeiten

der Sammlung.

Fig. 4 (Spitzer, pag. 110

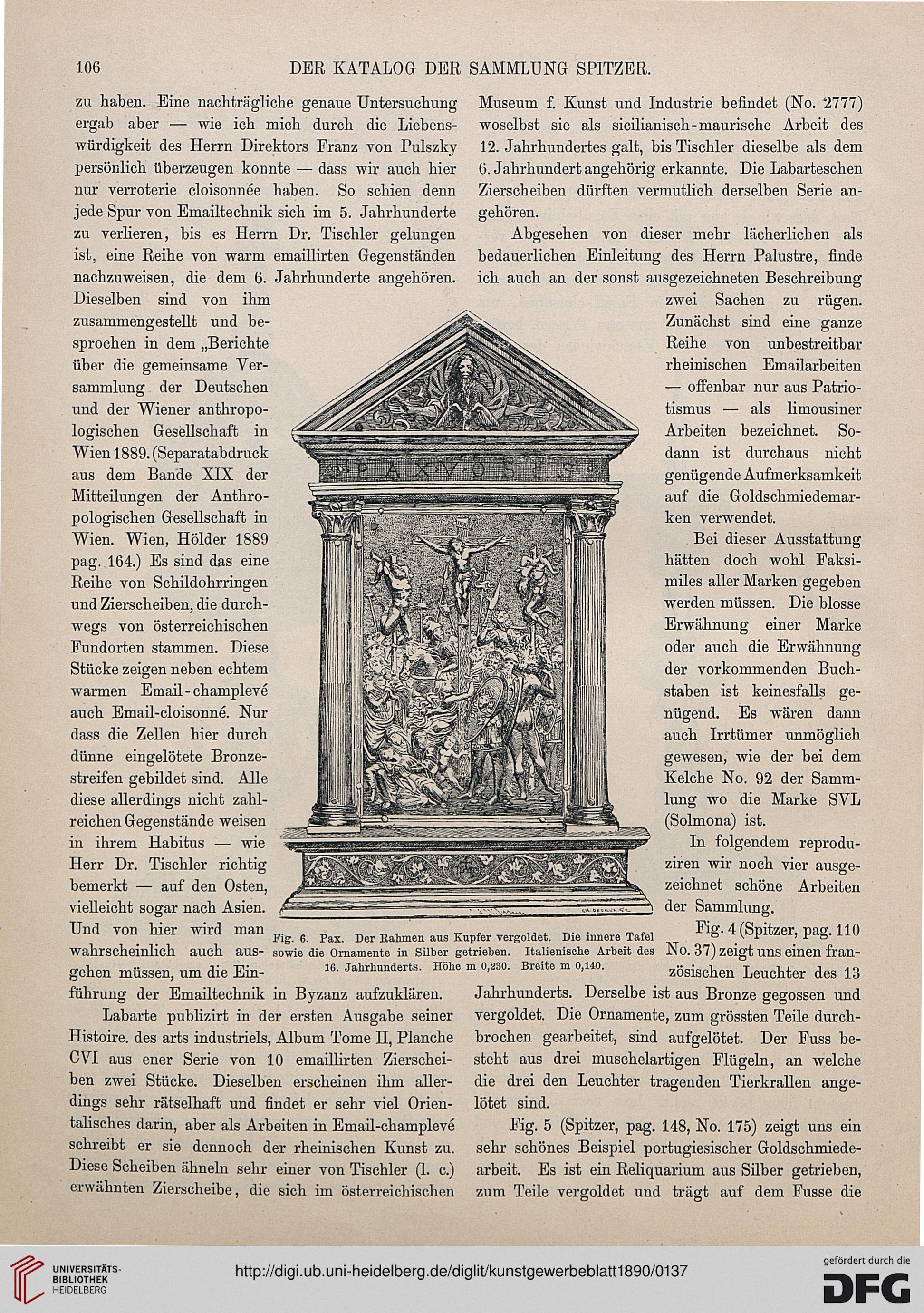

Fig. 6. Pax. Der Rahmen aus Kupfer vergoldet. Die innere Tafel

wahrscheinlich auch aus- sowie die Ornamente in Silber getrieben. Italienische Arbeit des No. 37) zeigt Uns einen fran

gehen müssen, um die Ein- 16- -^hunderts. Höhe m 0,2B0. Breite m 0,140.

führung der Emailtechnik in Byzanz aufzuklären.

Labarte publizirt in der ersten Ausgabe seiner

Histoire. des arts industriels, Album Tome H, Planche

CVI aus ener Serie von 10 emaillirten Zierschei-

ben zwei Stücke. Dieselben erscheinen ihm aller-

dings sehr rätselhaft und findet er sehr viel Orien-

talisches darin, aber als Arbeiten in Email-champleve

schreibt er sie dennoch der rheinischen Kunst zu.

Diese Scheiben ähneln sehr einer von Tischler (1. c.)

erwähnten Zierscheibe, die sich im österreichischen

zösischen Leuchter des 13

Jahrhunderts. Derselbe ist aus Bronze gegossen und

vergoldet. Die Ornamente, zum grössten Teile durch-

brochen gearbeitet, sind aufgelötet. Der Fuss be-

steht aus drei muschelartigen Flügeln, an welche

die drei den Leuchter tragenden Tierkrallen ange-

lötet sind.

Fig. 5 (Spitzer, pag. 148, No. 175) zeigt uns ein

sehr schönes Beispiel portugiesischer Goldschmiede-

arbeit. Es ist ein Reliquarium aus Silber getrieben,

zum Teile vergoldet und trägt auf dem Fusse die

DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.

zu haben. Eine nachträgliche genaue Untersuchung

ergab aber — wie ich mich durch die Liebens-

würdigkeit des Herrn Direktors Franz von Pulszky

persönlich überzeugen konnte — dass wir auch hier

nur verroterie cloisonnee haben. So schien denn

jede Spur von Emailtechnik sich im 5. Jahrhunderte

zu verlieren, bis es Herrn Dr. Tischler gelungen

ist, eine Reihe von warm emaillirten Gegenständen

nachzuweisen, die dem 6. Jahrhunderte angehören.

Dieselben sind von ihm

zusammengestellt und be-

sprochen in dem „Berichte

über die gemeinsame Ver-

sammlung der Deutschen

und der Wiener anthropo-

logischen Gesellschaft in

Wien 1889. (Separatabdruck

aus dem Bande XIX der

Mitteilungen der Anthro-

pologischen Gesellschaft in

Wien. Wien, Holder 1889

pag. 164.) Es sind das eine

Reihe von Schildohrringen

und Zierscheiben, die durch-

wegs von österreichischen

Fundorten stammen. Diese

Stücke zeigen neben echtem

warmen E mail - champleve

auch Email-cloisonne. Nur

dass die Zellen hier durch

dünne eingelötete Bronze-

streifen gebildet sind. Alle

diese allerdings nicht zahl-

reichen Gegenstände weisen

in ihrem Habitus — wie

Herr Dr. Tischler richtig

bemerkt — auf den Osten,

vielleicht sogar nach Asien.

Und von hier wird man

Museum f. Kunst und Industrie befindet (No. 2777)

woselbst sie als sicilianisch-maurische Arbeit des

12. Jahrhundertes galt, bis Tischler dieselbe als dem

6. Jahrhundert angehörig erkannte. Die Labarteschen

Zierscheiben dürften vermutlich derselben Serie an-

gehören.

Abgesehen von dieser mehr lächerlichen als

bedauerlichen Einleitung des Herrn Palustre, finde

ich auch an der sonst ausgezeichneten Beschreibung

zwei Sachen zu rügen.

Zunächst sind eine ganze

Reihe von unbestreitbar

rheinischen Emailarbeiten

— offenbar nur aus Patrio-

tismus — als limousiner

Arbeiten bezeichnet. So-

dann ist durchaus nicht

genügende Aufmerksamkeit

auf die Goldschmiedemar-

ken verwendet.

Bei dieser Ausstattung

hätten doch wohl Faksi-

miles aller Marken gegeben

werden müssen. Die blosse

Erwähnung einer Marke

oder auch die Erwähnung

der vorkommenden Buch-

staben ist keinesfalls ge-

nügend. Es wären dann

auch Irrtümer unmöglich

gewesen, wie der bei dem

Kelche No. 92 der Samm-

lung wo die Marke SVL

(Solmona) ist.

In folgendem reprodu-

ziren wir noch vier ausge-

zeichnet schöne Arbeiten

der Sammlung.

Fig. 4 (Spitzer, pag. 110

Fig. 6. Pax. Der Rahmen aus Kupfer vergoldet. Die innere Tafel

wahrscheinlich auch aus- sowie die Ornamente in Silber getrieben. Italienische Arbeit des No. 37) zeigt Uns einen fran

gehen müssen, um die Ein- 16- -^hunderts. Höhe m 0,2B0. Breite m 0,140.

führung der Emailtechnik in Byzanz aufzuklären.

Labarte publizirt in der ersten Ausgabe seiner

Histoire. des arts industriels, Album Tome H, Planche

CVI aus ener Serie von 10 emaillirten Zierschei-

ben zwei Stücke. Dieselben erscheinen ihm aller-

dings sehr rätselhaft und findet er sehr viel Orien-

talisches darin, aber als Arbeiten in Email-champleve

schreibt er sie dennoch der rheinischen Kunst zu.

Diese Scheiben ähneln sehr einer von Tischler (1. c.)

erwähnten Zierscheibe, die sich im österreichischen

zösischen Leuchter des 13

Jahrhunderts. Derselbe ist aus Bronze gegossen und

vergoldet. Die Ornamente, zum grössten Teile durch-

brochen gearbeitet, sind aufgelötet. Der Fuss be-

steht aus drei muschelartigen Flügeln, an welche

die drei den Leuchter tragenden Tierkrallen ange-

lötet sind.

Fig. 5 (Spitzer, pag. 148, No. 175) zeigt uns ein

sehr schönes Beispiel portugiesischer Goldschmiede-

arbeit. Es ist ein Reliquarium aus Silber getrieben,

zum Teile vergoldet und trägt auf dem Fusse die