DER KATALOG DER SAMMLUNG SPITZER.

107

Inschrift: ESTA OBRA DIO AESTA IGLESA EL

MI MAGEco Ss COds. N DE BARIS ANO 1558.

Ohne die Inschrift würden wir dieses Stück

sicherlich für eine italienische Arbeit erklären, und

offenbar hat sich ähnlich wie in Spanien (cf. Devil-

lier, Recherches sur POrfeverie en Espagne pag. 62

u. a. 0.), auch in Portugal der Renaissancegeschmack

unter der ausschliesslichen Einwirkung italienischer

Künstler entwickelt. Einen eigentümlichen, nicht-

italienischen Charakter trägt nur die auf dem Deckel

angebrachte Christusstatuette. In der Linken trägt

Christus die von einem Kreuze überragte Weltkugel,

die Rechte hält er segnend empor, bekleidet ist er

mit einem langen faltigen Gewände und einem breit-

krämpigen Hute.

Figur 6 (Spitzer, pag. 146

No. 167) zeigt uns eine sehr schöne

italienische-Pax des 16. Jahrhun-

derts. Der Rahmen der inneren

Tafel ist aus vergoldetem Kupfer.

Nur die Basis, der Fries und

Giebel sind mit getriebenen Silber-

platten belegt. Die Inschrift am

Fries ist niellirt. Die innere Platte

ist in Silber getrieben, mit der

Darstellung der Kreuzigung, nach

einer in mehreren Exemplaren be-

kannten Bronzeplaquette von Mo-

derno (cf. Molinier, Les Plaquettes.

Tome I, No. 171 und Bode, Be-

schreibung der Bildwerke der christ-

lichen Epoche No. 741).

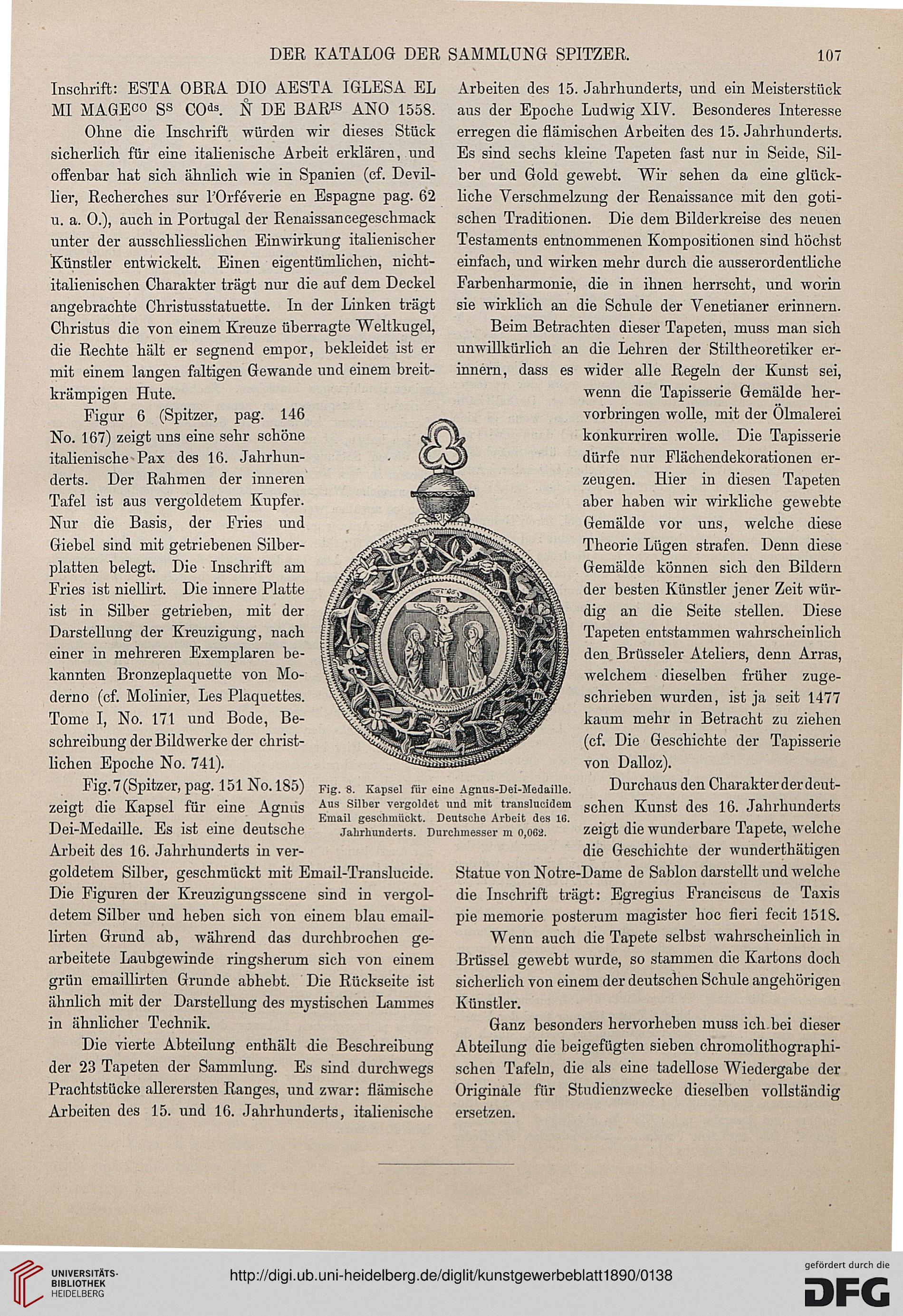

Fig. 7 (Spitzer, pag. 151 No. 185) Fig. 8. Kapsel für eine Agnus-Dei-Medaille

zeigt die Kapsel für eine Agnus Aus silber vergoldet und mit transiucidem

. . ' Email geschmückt. Deutsche Arbeit des IG.

Dei-Medaille. Es ist eine deutsche Jahrhunderts

Arbeit des 16. Jahrhunderts in ver-

goldetem Silber, geschmückt mit Email-Translucide.

Die Figuren der Kreuzigungsscene sind in vergol-

detem Silber und heben sich von einem blau email-

lirten Grund ab, während das durchbrochen ge-

arbeitete Laubgewinde ringsherum sich von einem

grün emaillirten Grunde abhebt. Die Rückseite ist

ähnlich mit der Darstellung des mystischen Lammes

in ähnlicher Technik.

Die vierte Abteilung enthält die Beschreibung

der 23 Tapeten der Sammlung. Es sind durchwegs

Prachtstücke allerersten Ranges, und zwar: flämische

Arbeiten des 15. und 16. Jahrhunderts, italienische

Arbeiten des 15. Jahrhunderts, und ein Meisterstück

aus der Epoche Ludwig XIV. Besonderes Interesse

erregen die flämischen Arbeiten des 15. Jahrhunderts.

Es sind sechs kleine Tapeten fast nur in Seide, Sil-

ber und Gold gewebt. Wir sehen da eine glück-

liche Verschmelzung der Renaissance mit den goti-

schen Traditionen. Die dem Bilderkreise des neuen

Testaments entnommenen Kompositionen sind höchst

einfach, und wirken mehr durch die ausserordentliche

Farbenharmonie, die in ihnen herrscht, und worin

sie wirklich an die Schule der Venetianer erinnern.

Beim Betrachten dieser Tapeten, muss man sich

unwillkürlich an die Lehren der Stiltheoretiker er-

innern, dass es wider alle Regeln der Kunst sei,

wenn die Tapisserie Gemälde her-

vorbringen wolle, mit der Ölmalerei

konkurriren wolle. Die Tapisserie

dürfe nur Flächendekorationen er-

zeugen. Hier in diesen Tapeten

aber haben wir wirkliche gewebte

Gemälde vor uns, welche diese

Theorie Lügen strafen. Denn diese

Gemälde können sich den Bildern

der besten Künstler jener Zeit wür-

dig an die Seite stellen. Diese

Tapeten entstammen wahrscheinlich

den Brüsseler Ateliers, denn Arras,

welchem dieselben früher zuge-

schrieben wurden, ist ja seit 1477

kaum mehr in Betracht zu ziehen

(cf. Die Geschichte der Tapisserie

von Dalloz).

Durchaus den Charakter der deut-

schen Kunst des 16. Jahrhunderts

zeigt die wunderbare Tapete, welche

die Geschichte der wunderthätigen

Statue von Notre-Dame de Sablon darstellt und welche

die Inschrift trägt: Egregius Franciscus de Taxis

pie memorie posterum magister hoc fieri fecit 1518.

Wenn auch die Tapete selbst wahrscheinlich in

Brüssel gewebt wurde, so stammen die Kartons doch

sicherlich von einem der deutschen Schule angehörigen

Künstler.

Ganz besonders hervorheben muss ich.bei dieser

Abteilung die beigefügten sieben chromolithographi-

schen Tafeln, die als eine tadellose Wiedergabe der

Originale für Studienzwecke dieselben vollständig

ersetzen.

Durchmesser m 0,062.

107

Inschrift: ESTA OBRA DIO AESTA IGLESA EL

MI MAGEco Ss COds. N DE BARIS ANO 1558.

Ohne die Inschrift würden wir dieses Stück

sicherlich für eine italienische Arbeit erklären, und

offenbar hat sich ähnlich wie in Spanien (cf. Devil-

lier, Recherches sur POrfeverie en Espagne pag. 62

u. a. 0.), auch in Portugal der Renaissancegeschmack

unter der ausschliesslichen Einwirkung italienischer

Künstler entwickelt. Einen eigentümlichen, nicht-

italienischen Charakter trägt nur die auf dem Deckel

angebrachte Christusstatuette. In der Linken trägt

Christus die von einem Kreuze überragte Weltkugel,

die Rechte hält er segnend empor, bekleidet ist er

mit einem langen faltigen Gewände und einem breit-

krämpigen Hute.

Figur 6 (Spitzer, pag. 146

No. 167) zeigt uns eine sehr schöne

italienische-Pax des 16. Jahrhun-

derts. Der Rahmen der inneren

Tafel ist aus vergoldetem Kupfer.

Nur die Basis, der Fries und

Giebel sind mit getriebenen Silber-

platten belegt. Die Inschrift am

Fries ist niellirt. Die innere Platte

ist in Silber getrieben, mit der

Darstellung der Kreuzigung, nach

einer in mehreren Exemplaren be-

kannten Bronzeplaquette von Mo-

derno (cf. Molinier, Les Plaquettes.

Tome I, No. 171 und Bode, Be-

schreibung der Bildwerke der christ-

lichen Epoche No. 741).

Fig. 7 (Spitzer, pag. 151 No. 185) Fig. 8. Kapsel für eine Agnus-Dei-Medaille

zeigt die Kapsel für eine Agnus Aus silber vergoldet und mit transiucidem

. . ' Email geschmückt. Deutsche Arbeit des IG.

Dei-Medaille. Es ist eine deutsche Jahrhunderts

Arbeit des 16. Jahrhunderts in ver-

goldetem Silber, geschmückt mit Email-Translucide.

Die Figuren der Kreuzigungsscene sind in vergol-

detem Silber und heben sich von einem blau email-

lirten Grund ab, während das durchbrochen ge-

arbeitete Laubgewinde ringsherum sich von einem

grün emaillirten Grunde abhebt. Die Rückseite ist

ähnlich mit der Darstellung des mystischen Lammes

in ähnlicher Technik.

Die vierte Abteilung enthält die Beschreibung

der 23 Tapeten der Sammlung. Es sind durchwegs

Prachtstücke allerersten Ranges, und zwar: flämische

Arbeiten des 15. und 16. Jahrhunderts, italienische

Arbeiten des 15. Jahrhunderts, und ein Meisterstück

aus der Epoche Ludwig XIV. Besonderes Interesse

erregen die flämischen Arbeiten des 15. Jahrhunderts.

Es sind sechs kleine Tapeten fast nur in Seide, Sil-

ber und Gold gewebt. Wir sehen da eine glück-

liche Verschmelzung der Renaissance mit den goti-

schen Traditionen. Die dem Bilderkreise des neuen

Testaments entnommenen Kompositionen sind höchst

einfach, und wirken mehr durch die ausserordentliche

Farbenharmonie, die in ihnen herrscht, und worin

sie wirklich an die Schule der Venetianer erinnern.

Beim Betrachten dieser Tapeten, muss man sich

unwillkürlich an die Lehren der Stiltheoretiker er-

innern, dass es wider alle Regeln der Kunst sei,

wenn die Tapisserie Gemälde her-

vorbringen wolle, mit der Ölmalerei

konkurriren wolle. Die Tapisserie

dürfe nur Flächendekorationen er-

zeugen. Hier in diesen Tapeten

aber haben wir wirkliche gewebte

Gemälde vor uns, welche diese

Theorie Lügen strafen. Denn diese

Gemälde können sich den Bildern

der besten Künstler jener Zeit wür-

dig an die Seite stellen. Diese

Tapeten entstammen wahrscheinlich

den Brüsseler Ateliers, denn Arras,

welchem dieselben früher zuge-

schrieben wurden, ist ja seit 1477

kaum mehr in Betracht zu ziehen

(cf. Die Geschichte der Tapisserie

von Dalloz).

Durchaus den Charakter der deut-

schen Kunst des 16. Jahrhunderts

zeigt die wunderbare Tapete, welche

die Geschichte der wunderthätigen

Statue von Notre-Dame de Sablon darstellt und welche

die Inschrift trägt: Egregius Franciscus de Taxis

pie memorie posterum magister hoc fieri fecit 1518.

Wenn auch die Tapete selbst wahrscheinlich in

Brüssel gewebt wurde, so stammen die Kartons doch

sicherlich von einem der deutschen Schule angehörigen

Künstler.

Ganz besonders hervorheben muss ich.bei dieser

Abteilung die beigefügten sieben chromolithographi-

schen Tafeln, die als eine tadellose Wiedergabe der

Originale für Studienzwecke dieselben vollständig

ersetzen.

Durchmesser m 0,062.