AUS DEM KUNSSGEWERBEMUSEUM ZU KÖLN.

113

der Wange vor Beschädigung geschützt, war an der

vorderen Ecke notwendigerweise Beschädigungen

leicht ausgesetzt. Der Holzschnitzer bog sie kurz

entschlossen, um dies zu verhindern, krumm. Dem

Holz konnte er dies bieten: in Stein wäre eine solche

Lösung technisch unmöglich gewesen. — Übrigens ist

die Gestühlwange noch in anderer Hinsicht äusserst

interessant: sie zeigt in überraschend deutlicher

schick zwei delphinartige Ungeheuer, die er irgend

wo auf einem italienischen Stich oder Gerät gesehen

haben mochte, in das Maaswerk hinein. Ähnliche

Verquickung gotischer und Renaissance-Ornamente

finden sich in der niederländischen Kunst vielfach

{Graul, Beiträge S. 20 ff.); in Süddeutschland wüsste

ich sie nur am Sebaldusgrab nachzuweissen.

Weit wichtiger für praktische Zwecke sind aber

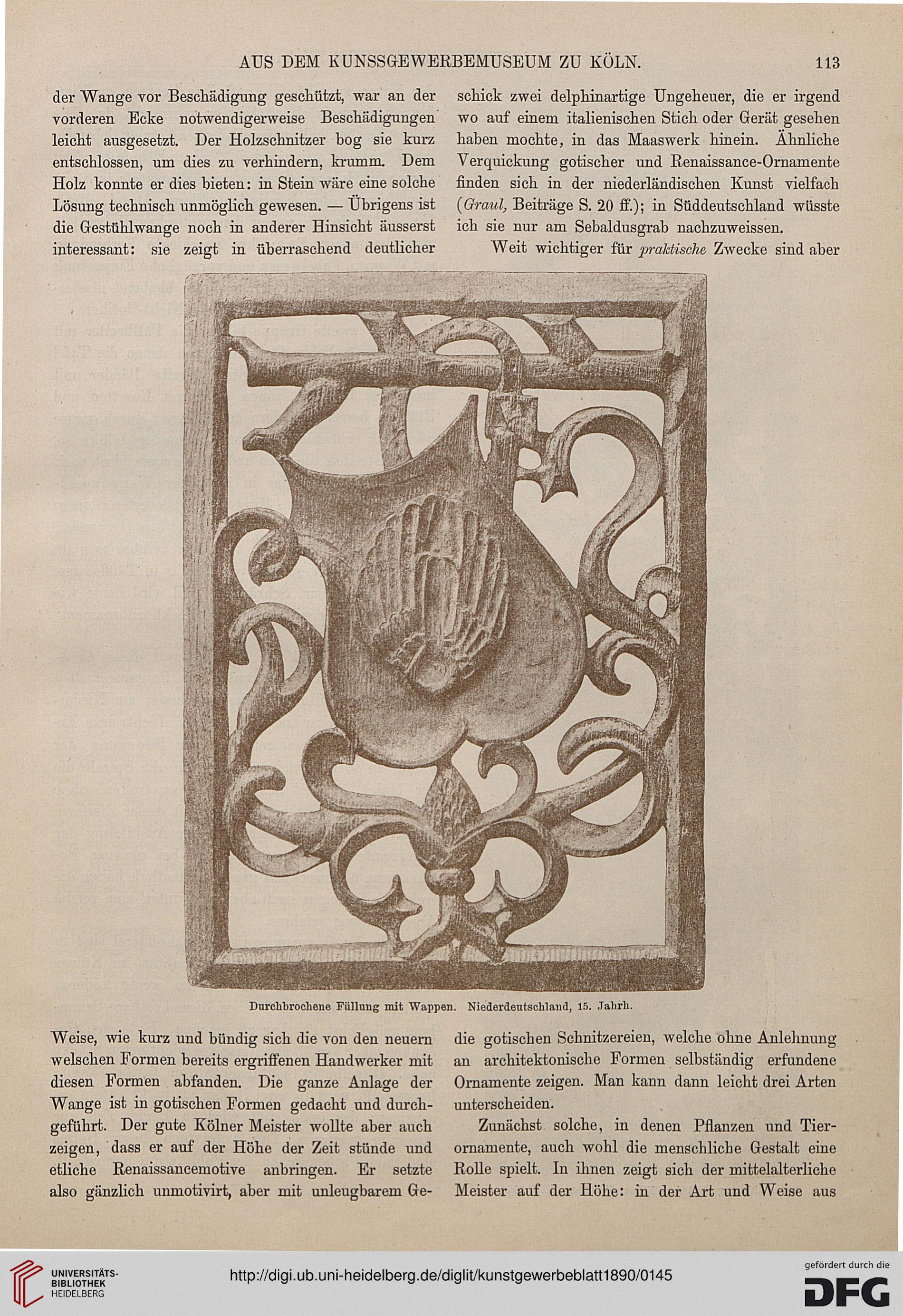

Durchbrochene Füllung mit Wappen. Niederdeutschland, 15. Jahrh.

Weise, wie kurz und bündig sich die von den neuern

welschen Formen bereits ergriffenen Handwerker mit

diesen Formen abfanden. Die ganze Anlage der

Wange ist in gotischen Formen gedacht und durch-

geführt. Der gute Kölner Meister wollte aber auch

zeigen, dass er auf der Höhe der Zeit stünde und

etliche Renaissancemotive anbringen. Er setzte

also gänzlich unmotivirt, aber mit unleugbarem Ge-

die gotischen Schnitzereien, welche ohne Anlehnung

an architektonische Formen selbständig erfundene

Ornamente zeigen. Man kann dann leicht drei Arten

unterscheiden.

Zunächst solche, in denen Pflanzen und Tier-

ornamente, auch wohl die menschliche Gestalt eine

Rolle spielt. In ihnen zeigt sich der mittelalterliche

Meister auf der Höhe: in der Art und Weise aus

113

der Wange vor Beschädigung geschützt, war an der

vorderen Ecke notwendigerweise Beschädigungen

leicht ausgesetzt. Der Holzschnitzer bog sie kurz

entschlossen, um dies zu verhindern, krumm. Dem

Holz konnte er dies bieten: in Stein wäre eine solche

Lösung technisch unmöglich gewesen. — Übrigens ist

die Gestühlwange noch in anderer Hinsicht äusserst

interessant: sie zeigt in überraschend deutlicher

schick zwei delphinartige Ungeheuer, die er irgend

wo auf einem italienischen Stich oder Gerät gesehen

haben mochte, in das Maaswerk hinein. Ähnliche

Verquickung gotischer und Renaissance-Ornamente

finden sich in der niederländischen Kunst vielfach

{Graul, Beiträge S. 20 ff.); in Süddeutschland wüsste

ich sie nur am Sebaldusgrab nachzuweissen.

Weit wichtiger für praktische Zwecke sind aber

Durchbrochene Füllung mit Wappen. Niederdeutschland, 15. Jahrh.

Weise, wie kurz und bündig sich die von den neuern

welschen Formen bereits ergriffenen Handwerker mit

diesen Formen abfanden. Die ganze Anlage der

Wange ist in gotischen Formen gedacht und durch-

geführt. Der gute Kölner Meister wollte aber auch

zeigen, dass er auf der Höhe der Zeit stünde und

etliche Renaissancemotive anbringen. Er setzte

also gänzlich unmotivirt, aber mit unleugbarem Ge-

die gotischen Schnitzereien, welche ohne Anlehnung

an architektonische Formen selbständig erfundene

Ornamente zeigen. Man kann dann leicht drei Arten

unterscheiden.

Zunächst solche, in denen Pflanzen und Tier-

ornamente, auch wohl die menschliche Gestalt eine

Rolle spielt. In ihnen zeigt sich der mittelalterliche

Meister auf der Höhe: in der Art und Weise aus